秸秆覆盖对黑土区土壤微生物量、酶活性及大豆产量的影响

孔凡丹,周利军,郑美玉,张作合,杨则已,吴 娟

(1.绥化学院农业与水利工程学院,黑龙江 绥化 152061;2.东北农业大学水利与土木工程学院,黑龙江 哈尔滨 150030)

黑龙江省典型黑土区是我国粮食主产区之一,玉米种植面积较大,每年有大量玉米秸秆废弃,造成环境污染和资源浪费。因此,玉米秸秆覆盖越来越引起人们的关注[1-4]。土壤微生物直接参与土壤中的碳氮循环,对腐殖质的形成和物质转化、土壤的形成和肥力变化具有重要作用[5-6]。土壤微生物数量及酶活性反映土壤的营养状况,对土壤中有机质运移及植物所需养分有重要影响[7-8]。土壤酶作为生物催化剂,参与土壤中各类生物化学反应,其活性变化反映土壤肥力的变化[9],是评价土壤微生物生态系统质量的重要指标之一[10-11]。秸秆覆盖可以改善土壤环境,提高土壤微生物的数量与酶活性[12-13]。闫慧荣等[14]通过室内模拟试验研究了不同玉米秸秆还田量对土壤酶活性的影响发现,玉米秸秆还田后5 种土壤酶活性均增强,且与玉米秸秆还田量呈极显著正相关关系。何亚玲等[15]探究玉米连续秸秆还田对土壤微生物群落的驱动机制发现,秸秆连续还田第6年土壤微生物的磷脂脂肪酸含量在玉米关键生育时期内有明显变化。马立晓等[16]探讨秸秆还田对我国农田土壤碳循环及酶活性的影响发现,秸秆还田可有效提高酶活性。于寒等[17]认为,在玉米长期连作土壤上,秸秆覆盖更能增加土壤细菌、放线菌及主要生理类微生物群数量,提高土壤脲酶活性。徐忠山等[18]探讨了不同玉米秸秆颗粒还田对黑土生物学特性及细菌群落的影响发现,秸秆还田能够增加土壤脲酶及过氧化氢酶的活性,降低土传病害发生概率,在一定程度上增加细菌数量和种类多样性。

目前,关于秸秆覆盖对土壤微生物量及酶活性影响的定性研究较多[19-21],但尚未见关于不同秸秆覆盖量对土壤微生物数量、酶活性及大豆产量等方面影响的系统性研究。鉴于此,拟以黑龙江省典型黑土区为研究区,设置不同的玉米秸秆覆盖量处理,研究其对大豆不同生育时期土壤微生物量、酶活性及产量的影响,提出黑土区最优秸秆覆盖量,为大面积推行秸秆覆盖提供参考。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

试验于2019 年5 月—2021 年10 月于黑龙江省绥化市北林区(46°41'N、126°58'E)进行,该区域位于绥化市中部地区,属于温带大陆性气候,冬季寒冷漫长,春秋季节短且多风,降雨分布不均,多集中在7—8 月,属雨热同季,年平均气温2.4 ℃,日照时数约2 766 h,无霜期约129 d,降水量约547 mm。研究区如图1所示。

图1 研究区示意Fig.1 Schematic layout of the study area

1.2 试验设计

试验场地地势平坦,采用单因素随机区组设计,划分12块10 m×10 m的区域。共设4个处理,分别为无秸秆覆盖(CK)、0.5 kg∕m2秸秆还田覆盖(T1)、1.0 kg∕m2秸秆还田覆盖(T2)、1.5 kg∕m2秸秆还田覆盖(T3),每个处理3次重复。前茬作物为玉米,收获后用粉碎机(RZ-ZCJ,润众机械制造有限公司)将秸秆粉碎,并使用手扶式翻地机(HJ-996,宏嘉机械设备有限公司)均匀翻拌入0~20 cm 土层中。试验用大豆品种为垦丰16,种植密度为30 万株∕hm2,田间管理与当地农户管理一致。

1.3 测定指标及方法

1.3.1 土壤微生物量 采用蛇形取样法,分别于大豆苗期、开花期、结荚期、鼓粒期和成熟期用土钻采集0~20 cm 土层土样,带回实验室,按四分法分取足量土样装入无菌袋中,4 ℃条件下保存备用[22]。微生物数量的测定采用平板菌落计数法,每个处理3次重复。细菌数量测定试验培养基选用牛肉膏蛋白胨培养基,真菌数量测定试验培养基采用马丁氏孟加拉红培养基,放线菌数量测定试验培养基采用改良高氏Ⅰ号培养基[23]。

1.3.2 土壤酶活性 土壤脲酶活性采用次氯酸钠-苯酚钠比色法测定,土壤过氧化氢酶活性用高锰酸钾滴定法测定[24]。

1.3.3 大豆产量 在大豆成熟期末,对整个小区进行测产,以3个重复小区的平均值作该处理产量。

1.4 数据分析

应用ArcGIS 10.2进行研究区示意图绘制,采用Microsoft Office Excel 2016 进行数据处理,采用Origin 2022 进行数据绘图,采用SPSS Statistics 22.0进行相关性分析以及差异显著性分析。年际间结果差异不显著,文中采用的数据为3 a 试验数据的平均值。

2 结果与分析

2.1 秸秆覆盖对黑土区土壤微生物数量的影响

2.1.1 细菌 细菌是土壤微生物的主要组成部分,可分解土壤中的各种有机质,其总数占土壤微生物总量的70%~90%[25]。不同秸秆覆盖处理对土壤细菌数量的影响如图2所示。大豆全生育期内土壤细菌数量呈先升高后降低的趋势,即开花期>苗期>结荚期>成熟期>鼓粒期。T1处理细菌数量在苗期、开花期及鼓粒期显著高于CK 处理;T3 处理细菌数量在苗期至鼓粒期均显著高于CK 处理;T2 处理在大豆不同生育时期细菌数量总体上均最大,且均显著高于CK 处理。T2处理大豆全生育期内细菌总数量分别较T1、T3、CK 提高33.08%、9.30%、65.38%。这说明秸秆覆盖可有效增加土壤细菌数量,但细菌数量不会随着秸秆覆盖量的增加而持续增加。因此,需合理控制秸秆覆盖量。

图2 秸秆覆盖对黑土区土壤细菌数量的影响Fig.2 Effect of straw mulching on bacterial populations in black soil area

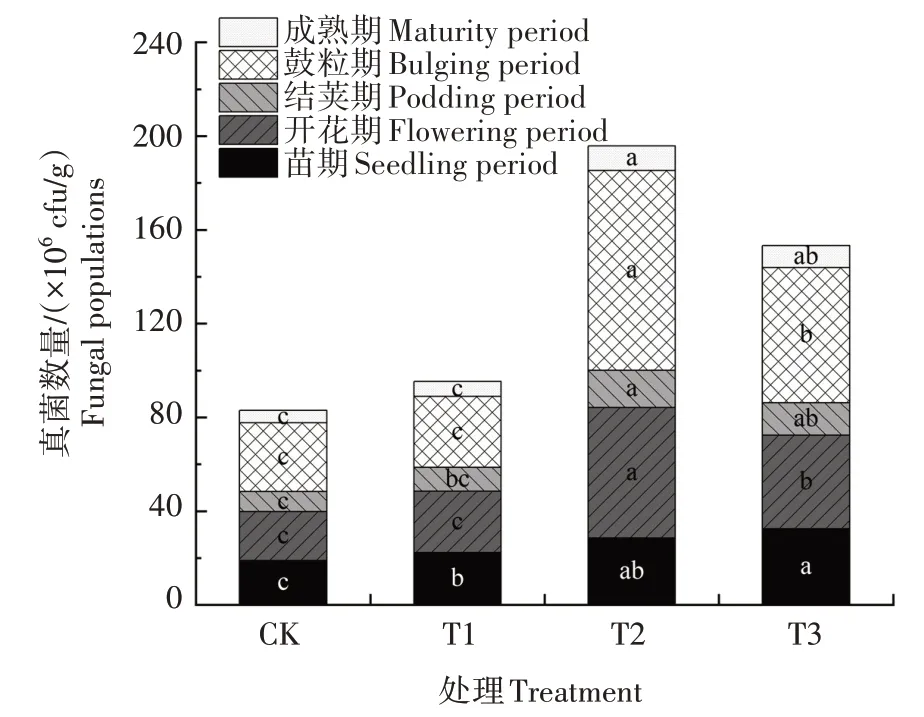

2.1.2 真菌 真菌可分解土壤中的植物残茬和难分解的有机物质[26],是土壤中重要的分解者[27]。不同秸秆覆盖量对土壤真菌数量的影响如图3 所示。大豆全生育期内不同处理土壤真菌数量变化趋势基本一致,呈波动变化,即呈现先升高后降低、再升高再降低的趋势,鼓粒期>开花期>苗期>结荚期>成熟期。T1 处理真菌数量在苗期显著高于CK 处理,T2 及T3 处理真菌数量在大豆不同生育时期均显著高于CK 处理。其中,T2 处理大豆全生育期内真菌总数量最大,分别较T1、T3、CK 提高105.34%、27.71%、136.07%。

图3 秸秆覆盖对黑土区土壤真菌数量的影响Fig.3 Effect of straw mulching on fungal populations in black soil area

2.1.3 放线菌 土壤放线菌可将土壤中植物凋落物及动物残体分解为土壤有机组分并使其形成腐殖质[28]。不同秸秆覆盖量对土壤放线菌数量的影响如图4所示。大豆全生育期内土壤放线菌数量整体上呈先升高后降低的趋势,表现为开花期>鼓粒期>结荚期>苗期>成熟期。T2 及T3 处理在大豆不同生育时期土壤放线菌数量整体上均显著高于CK 处理;除结荚期外,T1处理土壤放线菌数量与CK 处理差异均不显著。T3 处理大豆全生育期内放线菌总数量最大,分别较T1、T2、CK 提高77.95%、10.61%、130.16%。以上表明,土壤放线菌数量随着秸秆覆盖量的增加而增加。

图4 秸秆覆盖对黑土区土壤放线菌数量的影响Fig.4 Effect of straw mulching on actinomycetic populations in black soil area

2.2 秸秆覆盖对黑土区土壤酶活性的影响

2.2.1 脲酶 土壤中的脲酶可将尿素水解,其水解的主要产物铵态氮可为作物提供养分[29],因此,脲酶活性与土壤氮素状况密切相关。不同秸秆覆盖条件下土壤脲酶活性变化如图5所示。大豆全生育期内0~20 cm土层中脲酶活性表现为开花期>苗期>鼓粒期>结荚期>成熟期的趋势。整体上不同处理脲酶活性表现为T1>T2>T3>CK。秸秆覆盖3 个处理T1、T2、T3在苗期和开花期脲酶活性均显著高于CK处理,其中在开花期分别较CK 处理提高32.64%、29.42%、18.23%。

图5 秸秆覆盖对黑土区土壤脲酶活性的影响Fig.5 Effect of straw mulching on soil urease activity in black soil area

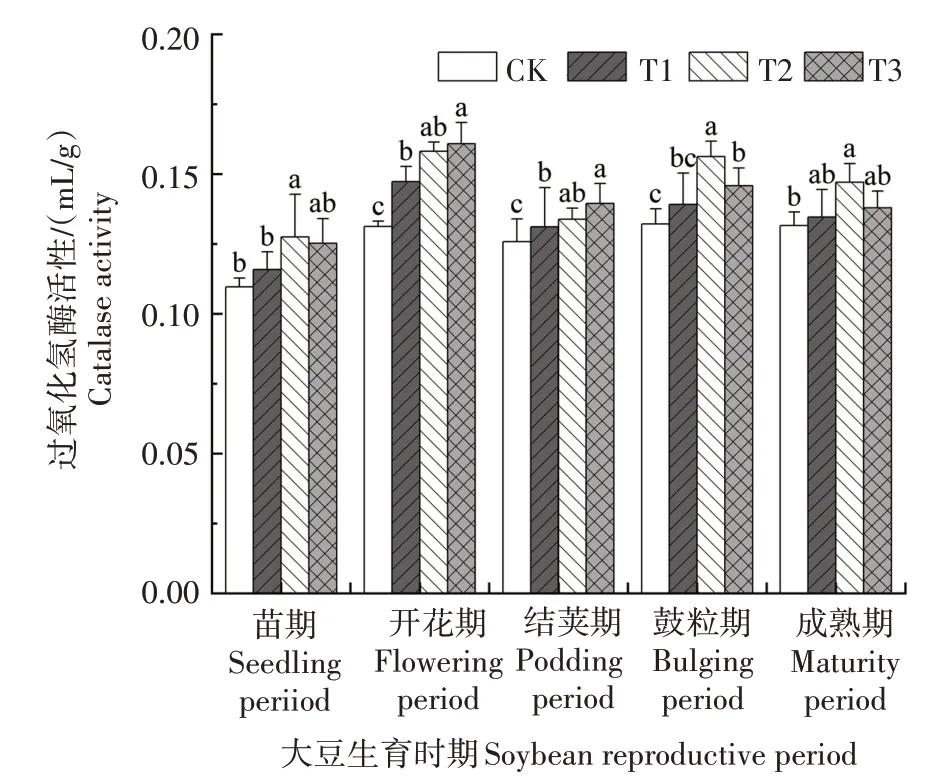

2.2.2 过氧化氢酶 土壤中的过氧化氢酶可分解土壤中对植物细胞有害的过氧化氢[30],是表征土壤微生物特性的重要酶之一,其活性与土壤微生物活动密切相关。不同秸秆覆盖条件下土壤过氧化氢酶活性变化如图6 所示。T2 处理过氧化氢酶活性在苗期、鼓粒期及成熟期均最大,整体上显著高于T1 及CK 处理;T3 处理过氧化氢酶活性在开花期及结荚期均最大,但与T2处理相比差异不显著。秸秆覆盖会显著提高大豆各生育时期土壤过氧化氢酶活性,0~20 cm 土层中过氧化氢酶活性整体上表现为T2>T3>T1>CK。不同处理过氧化氢酶活性均在开花期最高,此期T1、T2、T3 处理过氧化氢酶活性较CK分别提高12.27%、20.58%、22.64%。

图6 秸秆覆盖对黑土区土壤过氧化氢酶活性的影响Fig.6 Effect of straw mulching on soil catalase activity in black soil area

2.3 秸秆覆盖对黑土区大豆产量的影响

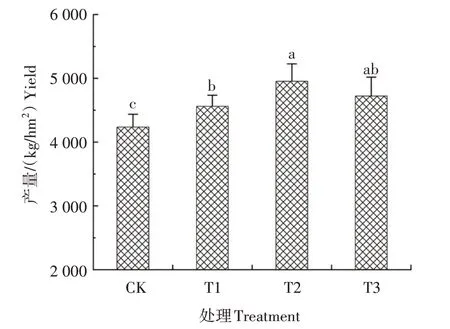

不同秸秆覆盖会影响土壤微生物数量及酶活性,进而影响大豆产量。不同秸秆覆盖条件下大豆产量如图7 所示。大豆产量从高到低依次为T2>T3>T1>CK,秸秆覆盖的T1、T2、T3 处理其大豆产量均显著高于无秸秆覆盖的CK 处理,分别提高7.70%、16.89%、11.48%。不同秸秆覆盖量影响大豆产量,T2处理大豆产量显著高于T1处理,而T3处理大豆产量与T1处理相比差异不显著。以上表明,秸秆覆盖对大豆产量的影响并未随着秸秆覆盖量的增加而持续增加,表现为T2处理产量最高,说明1.0 kg∕m2秸秆覆盖是本研究条件下的最优秸秆覆盖量。

图7 秸秆覆盖对黑土区大豆产量的影响Fig.7 Effect of straw mulching on soybean yield in black soil area

2.4 秸秆覆盖条件下黑土区土壤微生物量、酶活性与大豆产量的相关性分析

土壤微生物量、酶活性及大豆产量的相关关系如图8 所示。大豆产量与脲酶活性、细菌数量呈极显著正相关关系,与真菌数量呈显著正相关关系,说明土壤微生物指标与大豆产量关系密切。细菌数量与脲酶活性呈极显著正相关关系,过氧化氢酶活性与脲酶活性、真菌数量均呈显著正相关关系,说明土壤微生物间也存在相互影响。

图8 秸秆覆盖条件下黑土区土壤微生物量、酶活性与大豆产量的相关系数Fig.8 Correlation coefficient between soil microbial biomass,enzyme activity and soybean yield under straw mulching in black soil area

3 结论与讨论

秸秆覆盖可加快土壤微生物繁殖速度,增加土壤细菌、真菌、放线菌和藻类等的数量[31]。吕付泽等[32]的研究表明,秸秆覆盖显著提高了土壤微生物的磷脂脂肪酸含量,即秸秆覆盖增加了微生物的数量和种类;宋慧宁[33]的研究表明,连续多年秸秆覆盖可增加土壤微生物多样性的差异,提高土壤细菌、真菌对土壤含水率及微生物量碳氮的响应。本研究中,不同秸秆覆盖均不同程度地增加了土壤细菌、真菌和放线菌数量,这和刘佳斌等[34]的研究结果一致。因此,可以考虑通过增加秸秆覆盖来改变土壤微生物数量。

土壤酶可分解土壤中的矿物质并为作物生长发育提供营养物质。秸秆覆盖在提高土壤脲酶和过氧化氢酶活性[35]的同时,可调节土壤中的水、热、气状态[36],保证作物在生育前期温度较低时土壤温度提高及生育中后期温度较高时土壤温度降低,即保持适宜的土壤环境温度,这也有助于土壤酶活性提高[37]。本研究中,大豆全生育期内各处理脲酶和过氧化氢酶活性均在开花期达到最大,之后开始下降,最终趋于稳定。脲酶活性在0.5 kg∕m2秸秆还田覆盖时最高,过氧化氢酶活性在1.0 kg∕m2秸秆还田覆盖时最高,均高于1.5 kg∕m2秸秆还田覆盖处理,说明适宜的秸秆还田量可更有效腐解秸秆,提高土壤保温能力,有利于提高土壤酶活性,这和刘玮斌等[38]的研究结果一致。WU 等[39]的室内秸秆还田试验结果表明,秸秆还田降低了土壤脲酶活性。这和本研究的结果不同,可能是由于试验处理不同以及室内外试验条件差异等多因素影响所致。

秸秆覆盖在改善土壤环境的同时可起到一定的保水保墒效果[40-45],对作物生长起积极作用[46]。不同秸秆覆盖方式对比研究表明,秸秆还田覆盖可更好地保持土壤水分,从而达到增产效果[47]。本研究结果表明,不同秸秆覆盖量处理大豆产量比无秸秆覆盖处理均有明显提升,分别增长了7.70%、16.89%、11.48%,这与蔡丽君等[48]的研究结果相似。

综上,本研究秸秆覆盖条件下大豆全生育期内土壤细菌数量呈先升高后降低的趋势,真菌数量呈先升高后降低、再升高再降低的趋势,放线菌数量整体上呈先升高后降低的趋势。秸秆覆盖可有效增加土壤微生物数量、酶活性及大豆产量,但不会随着秸秆覆盖量的增加而持续增加,因此需确定最优的秸秆覆盖量,本研究中1.0 kg∕m2秸秆还田覆盖量最佳。大豆产量与土壤微生物数量、酶活性关系密切,其中与脲酶活性和细菌数量呈极显著正相关关系,和真菌数量呈显著正相关关系,过氧化氢酶和脲酶活性及真菌数量呈显著正相关关系。本研究基于3 a 试验数据,但土壤形成是受大气圈、水圈、生物圈等相互作用的极为复杂的过程,后续可进行长期定位试验,并结合土壤养分等指标进一步研究。