隐蔽线索对基于时间前瞻记忆的影响

王胤雅 于洪娜 任 智,3 王丽娟

(1 东北师范大学心理学院,长春 130024;2 吉林大学心理学系,长春 130024;3 宁波大学心理学系暨研究所,宁波 315211)

1 引言

前瞻记忆(prospective memory)是指记住在未来某个特定时间点或时间段执行计划事件和目标行为的能力(McDaniel & Einstein,2000;Kliegel et al.,2002),例如,记住下午三点钟吃药,看见某人时捎个口信等。前瞻记忆包括两个成分:前瞻成分和回溯成分。前者是指个体必须记住在适当时机执行一项活动,而后者是指个体必须记住所要执行的活动内容和时间,二者缺一不可(Einstein & McDaniel,1990)。根据线索类型,前瞻记忆主要分为基于事件和基于时间前瞻记忆(Kliegel et al.,2008;McDaniel& Einstein,2000;Waldum & McDaniel,2016)。而根据线索的显著性以及前瞻记忆加工的监控需求特点,目标线索又可进一步分为外显线索和内隐线索。外显线索通过外部环境或事件提供信息,不需要持续监控线索或对监控加工的依赖程度不高;内隐线索没有外部提示,十分依赖监控加工。与基于事件前瞻记忆相比,基于时间前瞻记忆没有明确提示活动或任务的线索,所以个体对基于时间前瞻记忆意向提取并不能依靠显著的线索,而是更多地依赖于时间监控和觉察。换言之,基于时间前瞻记忆缺乏外部环境线索,或者说线索更具隐蔽性,更需要自我启动和意识加工(即时间监测行为;Einstein et al.,1995;Guynn,2012)。因此,个体的时间监测能力对成功完成基于时间前瞻记忆任务尤为重要(Mahy,2022)。基于时间前瞻记忆任务往往比基于事件前瞻记忆任务更困难(Yang et al.,2011),这其中一个重要原因可能是:基于时间前瞻记忆依赖于对时钟或其他计时设备的额外监控,而基于事件前瞻记忆的线索出现在个体的即时注意中,不需要额外的监控。

线索特征是影响前瞻记忆加工的重要因素之一,有效识别线索是前瞻记忆成功的关键(Einstein et al.,2005;McDaniel & Einstein,2007)。研究表明,促进前瞻记忆的线索可以分为三类:外显线索、内隐线索和记忆线索(Brewer et al.,2010;Kliegel et al.,2008),个体可以依赖于不同类型的线索,增强对前瞻记忆线索环境的及时监控和有效提取。一部分研究发现,增强线索的显著性可以有效促进基于事件前瞻记忆的意向提取(Marsh,2003,2006;McDaniel & Einstein,2005;Scullin et al.,2010a;Knight et al.,2011)。另一部分研究则发现,不同类型的内隐线索在基于事件前瞻记忆的加工过程中发挥着不同作用。研究者通过操纵进行中任务与前瞻记忆任务加工特征的重叠程度(Einstein et al.,2005),即线索聚焦性,考察内隐线索对基于事件前瞻记忆的影响(Brewer et al.,2010;Harrison et al.,2014;Hefer et al.,2017;Wang et al.,2011;Scullin et al.,2010a,2010b)。结果发现,相比于非聚焦性线索,聚焦性线索导致前瞻记忆更多依靠自发提取,而非聚焦线索导致被试需要投入更多的注意资源用于前瞻记忆的策略监控,以便成功完成前瞻记忆任务。

基于上述分析可知,线索的促进作用在基于事件前瞻记忆的研究中得到广泛支持。然而,线索是否在基于时间前瞻记忆任务中同样发挥作用,已有的研究并未给出明确答案。一部分研究表明,合适的线索提示有利于促进个体完成基于时间前瞻记忆任务。例如,Harris 和Wilkins(1982)使用自然实验法研究发现,前瞻记忆意图的成功提取可能是由周围环境中的一些偶然事件诱发的。在其研究中,大约有三分之一的被试报告在观看电影中参考时间。Meacham(1982)同样发现在自然情境下任务关联线索促进了基于时间前瞻记忆表现。与之相似,Sellen 等人(1997)研究表明,个体看见或者听见时间提示(钟表、日历等),常常有助于提醒其执行基于时间前瞻记忆任务。以上研究都是考察在自然情境下线索对基于时间前瞻记忆表现的影响,而且采用的全是明显的外部线索。目前仅有一项研究关注了隐藏线索与基于时间前瞻记忆的关系(Mioni et al.,2019)。Mioni 等人通过操纵时钟的可见性,即在执行基于时间前瞻记忆任务的过程中,被试对时钟持续可见或通过按键查看隐藏的时钟,比较时钟可见性对年轻人和老年人基于时间前瞻记忆表现差异的影响。结果显示,相比于时钟隐藏条件,时钟在被试面前持续呈现更有助于提高两组被试的前瞻记忆表现。

此外,外部线索还会影响基于时间前瞻记忆任务中的注意资源分配(胡炜宇,齐冰,2018;Cruz et al.,2017;Huang et al.,2014)。具体来说,在无外部线索提示的情况下,基于时间前瞻记忆的成功执行需要大量自我启动的注意资源用于时间信息加工等过程;当有外部线索提示的情况下,个体可以更多依赖于外部线索,从而降低内部的注意资源消耗。因此,当有线索提示存在时,个体对时间信息的注意投入会降低。也有研究指出,线索在提高基于时间前瞻记忆表现的同时,伴随着时钟检查频率的增加,并不以个体在意向维持和时间估计过程中的注意资源消耗为代价(Cook et al.,2005;Huang et al.,2014)。

然而,另一部分研究却得出相反结论。Kvavilashvili 和Fisher(2005)使用自然实验法发现,相比于无线索,线索提示并未促进基于时间前瞻记忆的有效提取,前瞻记忆任务内容能够自发进入意识当中。这种自发提取加工是自然情境和实验室中完成基于时间前瞻记忆任务的关键。Cook 等人(2005)通过操纵线索提示的位置(在实验开始后的1 分钟或5 分钟设置线索提示)考察实验室条件下基于时间前瞻记忆表现。结发现果,线索出现的位置越接近目标时间(实验开始的第6~7 分钟做出按键反应),被试的前瞻记忆表现越好,但在不同线索提示条件下,前瞻记忆表现并无显著差异。

以上研究的结果差异可能源于它们在任务和线索操纵上的方法差异,例如,不同的任务情境(Aberle et al.,2010)、时钟位置或可见性(Mioni et al.,2019;Redshaw et al.,2016)、任务时间限制(d’Ydewalle et al.,1999;Mioni & Stablum,2014)、进行中任务需求等(d’Ydewalle et al.,2001;Einstein et al.,1997;Khan et al.,2008;Logie et al.,2004)。目前,只有两个理论模型从线索角度出发解释基于时间前瞻记忆的加工机制:随机游动模型(random walk model,RWM,Wilkins,1979)和动态注意理论(dynamic attending theory,DAT,Jones,2006)。随机游动模型认为大脑可视为一个多维度的语言空间,意向在形成后便会在这个空间留下痕迹(Wilkins,1979)。然而,在整个意向延迟阶段,思维并非停留在某个位置,而是在空间的各个部分任意移动。思维需要依靠周围环境的刺激或者从事的活动等线索提示回到这个空间位置。这一模型假设个体能否及时记住意向完全取决于线索提示。与随机游动模型类似,动态注意理论强调了前瞻记忆过程中用于时间信息加工的注意资源的变化(Jones,2006)。当个体偶然感知到特定时间刺激时,他们对时间估计是不精确的,注意也相对分散。而特定的时间刺激周期性出现,可以使得个体形成更好的时间预期,时间估计也越来越准确,从而促进更多注意资源分配到目标附近的时间点,并减少其他时间点的注意资源投入(Correa et al.,2006;Graf & Grondin,2006;Large & Jones,1999;Qiu et al.,2017)。根据这一理论,随着基于时间前瞻记忆任务反应的增多,个体时间估计的准确性会逐渐提高,这意味着时间监测的时间点更接近目标时间(Healy et al.,2015;Panagiotidi & Samartzi,2013)。

基于以上理论和实证证据可知,线索是影响基于时间前瞻记忆表现的重要因素之一。但是,目前研究者就线索如何影响基于时间前瞻记忆加工这一问题的讨论尚未达成一致意见。首先,以往基于时间前瞻记忆领域的研究更多集中于自然情境,并且关于线索在基于时间前瞻记忆中是否存在促进作用的结论不尽相同。其次,虽然部分实验室研究支持线索能促进个体基于时间前瞻记忆表现(Cook et al.,2005;Huang et al.,2014),但是更多采用明显可见的线索(如在进行中任务呈现一个语句作为线索提示),而这与日常生活中基于时间前瞻记忆线索的隐蔽特点并不相符,因此线索在基于时间前瞻记忆中的促进作用尚待进一步检验,尤其是隐蔽性线索的作用机制。鉴于基于时间前瞻记忆线索本身的隐蔽性特点,本研究预期通过设定不同情境下基于时间前瞻记忆任务,以探讨不同线索类型对其加工的影响。具体研究涉及以下几个问题:(1)不同线索类型对基于时间前瞻记忆的影响是否存在差异;(2)线索出现的位置是否影响基于时间前瞻记忆;(3)不同类型的插入任务线索对基于时间前瞻记忆的影响如何。

本研究采用前瞻记忆双任务范式(Einstein &MaDaniel,1990),考察隐蔽线索对基于时间前瞻记忆任务的影响。研究由三个实验组成:实验1A 旨在考察不同进行中任务线索条件下基于时间前瞻记忆表现的差异;实验1B 旨在考察不同干扰任务线索条件对基于时间前瞻记忆的影响;实验2 旨在考察不同插入任务范式和进行中任务线索对基于时间前瞻记忆的影响。根据前瞻记忆的成分说,前瞻记忆包含前瞻和回溯两个成分(Einstein & MaDaniel,1990;Ellis,1996;Kvavilashvili,1987;Goschke &Kuhl,1996),本研究将隐蔽线索分别设定为提示回溯成分的线索和提示前瞻成分的线索两种类型。其中,提示回溯成分的线索是与基于时间前瞻记忆任务有关的任务内容线索和时间线索;提示前瞻成分的线索为任务范式线索,即在目标前瞻记忆任务(基于时间前瞻记忆)之前出现的前瞻记忆任务,包括基于时间前瞻记忆和基于事件前瞻记忆。同时,为了考察不同任务阶段的隐蔽线索对基于时间前瞻记忆的影响,我们还将隐蔽线索分别插入到干扰任务和进行中任务中。

2 实验1 回溯成分关联的隐蔽线索对基于时间前瞻记忆的影响

实验1A:进行中任务中的线索类型对基于时间前瞻记忆的影响

实验1 的目的是通过操纵进行中任务中提示基于时间前瞻记忆任务的线索类型,考察不同线索类型对基于时间前瞻记忆的影响。

2.1 方法

2.1.1 被试

招募吉林大学在校大一、大二学生48 人(男生25 人,女生23 人,M=22.70 岁;SD=2.31)。所有被试随机分为三组,每组16 人。被试均为右利手,智力正常,无视觉、听觉障碍,且此前均未参加过类似记忆实验。

2.1.2 实验设计

实验1A 采用单因素被试间设计,将进行中任务提示基于时间的前瞻记忆线索分为时间线索、任务内容线索和无线索三种,以考察不同线索条件下被试基于时间前瞻记忆的任务表现。其中,无线索组为实验控制组。时间线索组是指在进行中任务中,被试需要完成另外一个基于时间前瞻记忆任务,且有时间线索提示。具体通过操纵进行中任务(时间判断任务)类型来实现,进行中任务有关于对基于时间前瞻记忆任务的回溯成分(时间)的线索提示。任务内容线索组是指进行中任务有关于基于时间前瞻记忆任务内容的线索提示。具体通过操纵进行中任务(卡通桌子图片辨别任务)内容来完成。三种实验条件下,基于时间前瞻记忆任务要求实验开始后执行进行中任务的过程中每隔4 分钟敲击一次桌子。

2.1.3 实验材料

实验包括干扰任务和进行中任务材料。干扰任务材料为卡通动物图片。三种实验条件下,进行中任务材料如下:(1)无线索组,60 张数字图片。每张图片上呈现一个由4~7 位数组成的数字且不重复。整个实验过程中每个图片随机出现两次。(2)时间线索组,60 张时钟图片。每张图片上有一个时钟表盘和一个表示时间的数字。各图片时钟表盘所示的时间和其下方呈现数字时间对应关系不同,其中,20 张图片中的表盘时间和数字时间完全一致,另外20 张图片的表盘时间和数字时间部分一致(比如分和秒相同,但是时不同),剩下20 张图片上表盘时间和数字时间完全不一致。整个实验过程中每个图片随机出现两次。(3)任务内容线索组,60 张卡通桌子图片,每张图片左右分别为两张桌子。其中,15 张图片的左右两张桌子完全相同;15 张图片左右两张桌子有一处不同;15 张左右两张桌子有两处不同;15 张左右两张桌子有三处不同。整个实验过程中每个图片随机出现两次。所有实验材料都用电脑屏幕通过E-Prime 软件编制程序呈现。

2.1.4 实验程序

实验由预实验和正式实验两部分组成。设置预实验的主要目的是为正式实验筛选实验材料,同时控制进行中任务的难度水平,进而排除任务难度差异对实验结果的影响。在预实验阶段,随机选取15个被试,每个被试分别对三种进行中任务做出反应。通过分析被试在进行中任务的反应时和正确率情况对实验中进行中任务的难易程度做出反复修订,从而最大限度地控制各进行中任务材料的难易程度。预实验中进行中任务材料的反应时和正确率描述统计如表1 所示。

表1 不同进行中任务材料的反应时和正确率(M±SD)

对不同进行中任务的反应时和正确率分别进行单因素方差分析,结果表明:三组进行中任务的反应时差异不显著,F(2,28)=3.03,p=0.06;正确率差异也不显著,F(2,28)=2.19,p=0.12。不论是反应时还是正确率的方差分析结果都表明,三组进行中任务实验材料的难度水平无显著差异。

在正式实验阶段,首先告知被试将要进行一个任务判断测验,被试严格按照指导语要求执行测验。具体过程分为以下三种情况。

(1)无线索条件下,进行中任务中不包含基于时间前瞻记忆线索的提示,进行中任务为数学运算测验。屏幕上将连续呈现由4~7 个数字组成的数,被试需要算出各个数的各个数位上的数字相加的结果,并根据计算结果的个位数按相应的数字键做出反应。例如,当电脑呈现数字“2345”,将其各个数位相加的结果为“14”,14 的个位数字是4,被试需要按“4”键做出反应。在正式实验过程中,被试在完成数学运算任务的同时,还需要在第4,8,12,16 分钟的时候敲一下桌子(可检查钟表监控时间)。被试需要快速而准确地做出反应。为了保证理解和熟悉实验任务和要求,在被试阅读完指导语后,将进行一个简单的练习任务。首先屏幕将呈现一个注视点“+”,呈现时间为3000 ms,之后将呈现一个数字,被试需要对其做出按键反应。数字呈现的最长时间为8000 ms,超过时间则自动呈现下一个数字,依此类推。练习阶段一共呈现6 个数字。练习结束后要求被试确认是否需要重复练习,如需要,练习阶段的实验可重复运行。否则,将进入下一阶段:干扰任务。干扰任务要求被试在5 分钟内完成画图任务,即在一张白纸上又快又好地画出主试所呈现的卡通图片。5分钟后,图片将有一个5 秒钟的延迟呈现,然后进入正式实验阶段。正式实验阶段的任务同练习阶段一样,共呈现120 个数字图片,整个实验大约需要25分钟。

(2)时间线索条件下,整个实验过程和无线索条件基本一致,只是具体的进行中任务有所不同。时间线索条件的进行中任务为时间判断任务,被试判断每张图片中时钟显示时间和下方数字表示的时间是否相同,如果时针、分针、秒针完全相同按红色键,完全不同按绿色键,部分一致按黄色键(其中红色键为V 键,绿色键为N 键,黄色键为Z 键)。在完成时间判断任务的同时,还要在正式实验开始后4,8,12,16 分钟时敲一下桌子做出反应。

(3)内容线索条件下,具体的进行中任务则为图片判断任务,其他均与无线索条件的设置相一致。实验开始后屏幕上将连续呈现卡通桌子的图片,被试需要判断左右两个桌子图片是否完全相同。如果完全相同按“0”键,如果有一处不同按“1”键,如果两处不同按“2”键,如果3 处不同按“3”键。在完成图片判断任务的同时,在正式实验开始后4,8,12,16 分钟时敲一下桌子做出反应(可核对钟表监控时间)。被试需记住上面的指导语,实验开始后将不作任何提示。被试在每个目标时间的前后20 秒内完成前瞻记忆反应的记2 分,在前后40 秒内完成反应的记1 分,总分为8 分。

2.2 结果分析

本实验使用SPSS13.0 软件进行数据整理和分析。不同进行中任务线索条件下基于时间前瞻记忆表现的描述性结果如表2 所示。

表2 不同进行中任务线索条件下基于时间前瞻记忆表现

为了进一步检验不同进行中任务条件下基于时间前瞻记忆表现的差异,对数据进行单因素方差分析。结果显示进行中任务线索主效应显著,F(2,45)=7.95,p<0.05,η2=0.26,即不同进行中任务线索条件对基于时间的前瞻记忆任务表现的影响存在显著差异。进一步事后检验发现,时间线索提示组前瞻记忆表现(M=6.00,SD=1.75)显著高于无线索提示组(M=3.75,SD=1.61),p<0.05;时间线索提示组和任务内容提示组表现(M=5.00,SD=1.41)差异不显著,p=0.19;无线索提示组和任务内容线索提示组的前瞻记忆表现差异也不显著,p=0.08。

2.2 讨论

根据基于时间前瞻记忆线索隐蔽性特点,实验1A 考察了进行中任务中不同线索类型对基于时间前瞻记忆的影响。结果表明,无论是时间线索还是任务内容线索,都能显著提高基于时间前瞻记忆的表现。而且,本研究发现,实验室条件下,时间线索可显著提高基于时间前瞻记忆表现,而内容线索则不能。这说明,时间线索更有利于提高基于时间前瞻记忆的表现。

3 实验1B:线索位置对基于时间前瞻记忆的影响

根据前瞻记忆概念,从意向的形成到提取以及执行存在一定时间延迟,那么线索设置的位置可能对前瞻记忆的影响是不同的。实验室条件下,基于时间前瞻记忆的双任务范式包括两个完全不同任务的阶段:一个是干扰任务阶段,这个阶段的主要目的是模拟日常生活中其他生活事件来干扰基于时间前瞻记忆任务的复述,在时间上距离目标任务比较远;另一个是进行中任务阶段,主要是模拟在前瞻记忆任务完成过程中,个体同时在处理其他事件。相对于干扰任务阶段来说,在时间上进行中任务阶段距离目标任务比较近。在距离目标任务的不同任务阶段呈现线索,哪个阶段呈现更有利于提高基于时间前瞻记忆的表现是一个值得探讨的问题。也就是说,在距离目标任务比较远的干扰任务阶段,线索是否能提高基于时间前瞻记忆的表现?线索位置的变化是否会改变不同线索类型(时间或内容线索)的促进作用?为了进一步探究这些问题,实验1B 在干扰任务阶段加入隐蔽线索,考察不同线索位置对基于时间前瞻记忆的影响。

3.1 方法

3.1.1 被试

招募吉林大学在校大一、大二学生被试48 人(男生25 人,女生23 人,M=22.60 岁,SD=3.09)。将被试随机分为三组,每组16 人,所有被试均为右利手,智力正常,无视觉、听觉障碍,均未参加过类似实验。

3.1.2 实验设计

实验1B 采用单因素被试间设计。同实验1A,线索类型也分为时间、任务内容和无线索三种类型,具体操纵方式也基本相同。但是,不同于实验1A,两类线索提示(时间、任务内容)被设置在干扰任务阶段,而非进行中任务阶段。同实验1A,三种实验条件下,基于时间前瞻记忆任务也是在执行进行中任务完成过程中每隔4 分钟敲击一次桌子。

3.1.3 实验材料

进行中任务材料同实验1A 中无线索条件下的进行中任务材料。

实验材料为一张卡通桌子的图片、一张卡通闹钟的图片和一张卡通动物图片。

3.1.4 实验程序

实验1B 的实验程序和计分方式与实验1A 基本相同。

3.2 结果分析

不同线索条件下基于时间前瞻记忆表现如表3所示。单因素方差分析结果显示,线索类型的主效应显著,F(2,45)=3.66,p<0.05,η2=0.14。进一步事后检验发现,时间线索组基于时间前瞻记忆的表现(M=5.25,SD=1.65)显著好于无线索提示组(M=3.75,SD=1.61),p<0.05,但时间线索组和内容线索组基于时间前瞻记忆的表现(M=4.12,SD=1.62)差异不显著,p>0.05。无线索组的基于时间前瞻记忆表现和内容线索组的表现差异也不显著,p>0.05。

表3 不同干扰任务线索条件下基于时间前瞻记忆表现

实验1A 和实验1B 的结果分析都显示,时间线索能显著促进个体基于时间前瞻记忆的表现。但是,线索出现在不同任务阶段是否会对个体基于时间前瞻记忆的表现产生不同的影响?为了进一步讨论这个问题,对实验1A 和实验1B 基于时间前瞻记忆的表现进行了t 检验,结果显示线索位置的效应显著:t(62)=2.11,p<0.05,在进行中任务阶段呈现线索的前瞻记忆表现(M=5.50,SD=1.64)显著好于在干扰任务阶段呈现的表现(M=4.62,SD=1.66)。

3.2.1 讨论

实验1B 结果表明,时间线索可以显著提高被试基于时间前瞻记忆表现。并且,在意向保持阶段的后期呈现时间线索是一个更有效的记忆策略。

基于时间前瞻记忆的三阶段模型认为,时间意向的完成需要三个认知加工过程:(1)形成意向;(2)在监控时间的同时维持意向;(3)在合适的时间中断进行中任务,启动并执行预定的行为意向(冻素芳,黄希庭,2010)。在前瞻记忆干扰任务阶段,被试处于意向刚刚形成之后的阶段,而进入进行中任务阶段时,被试则处于“监控时间的同时维持意向”阶段。前一阶段距离目标时间较远,而后一阶段距离较近,因此被试可能是对处于临近目标时间的时间线索更为敏感。

4 实验2:前瞻成分关联的隐蔽线索对基于时间前瞻记忆的影响

实验1 主要针对回溯成分关联的线索提示,结果表明时间线索比内容线索更有利于促进被试基于时间前瞻记忆的表现。而且,线索呈现的位置越临近目标任务,前瞻记忆表现越好。实验1 发现与前瞻记忆回溯成分相关联的时间线索更有利于促进基于时间前瞻记忆的表现,那么如果线索与前瞻成分相关,哪种类型的线索更有利于提升被试基于时间前瞻记忆的表现?基于实验1,实验2 进一步考察了前瞻成分关联的线索对基于时间前瞻记忆表现的影响。

4.1 方法

4.1.1 被试

招募吉林大学在校大一、大二学生被试96 人(男生47 人,女生49 人,M=22.60 岁,SD=2.43),随机分为6 组,每组16 人,所有被试均为右利手,智力正常,无视觉、听觉障碍,均未参加过类似实验。

4.1.2 实验设计

实验2 采用2(线索:时间线索、无线索)× 3(插入任务类型:基于时间前瞻记忆任务、基于事件前瞻记忆任务、基线)两因素被试间设计,考察与前瞻成分相关联的线索对基于时间前瞻记忆任务表现的影响。进行中任务同实验1 中的时间线索条件和无线索条件下的进行中任务。为了探究与前瞻成分相关线索对基于时间前瞻记忆的影响,我们采取插入任务范式(Liang et al.,2019),即在目标前瞻记忆任务前插入一个前瞻记忆任务,分别为基于时间前瞻记忆任务和基于事件前瞻记忆任务。

4.1.3 实验材料

干扰任务实验材料同实验1。进行中任务材料与实验1 中时间线索和无线索条件下的实验材料相似,只是个别图片的背景有所改变:当插入的前瞻记忆任务为基于事件前瞻任务时,进行中任务中有一张图片的背景色变为蓝色(通过程序设定正式实验中的第30 张图片的背景色为蓝色,并以此作为基于事件前瞻记忆任务的线索)。

4.1.4 实验流程

实验2 的实验过程和干扰任务同实验1,只是在目标前瞻记忆任务前插入不同的前瞻记忆任务。在插入的基于事件前瞻记忆任务中,要求被试在完成进行中任务时,当时钟图片为蓝色时按蓝色键做出反应(蓝色键为A 键);在插入的基于时间前瞻记忆任务中,要求被试在完成进行中任务的同时,在正式实验开始后3 分钟时举手报告时间。计分方式同实验1,被试在每个目标时间的前后20 秒内完成前瞻记忆反应的计2 分,在前后40 秒内反应的计1分,基于时间前瞻记忆反应总分为6 分。

4.2 结果分析

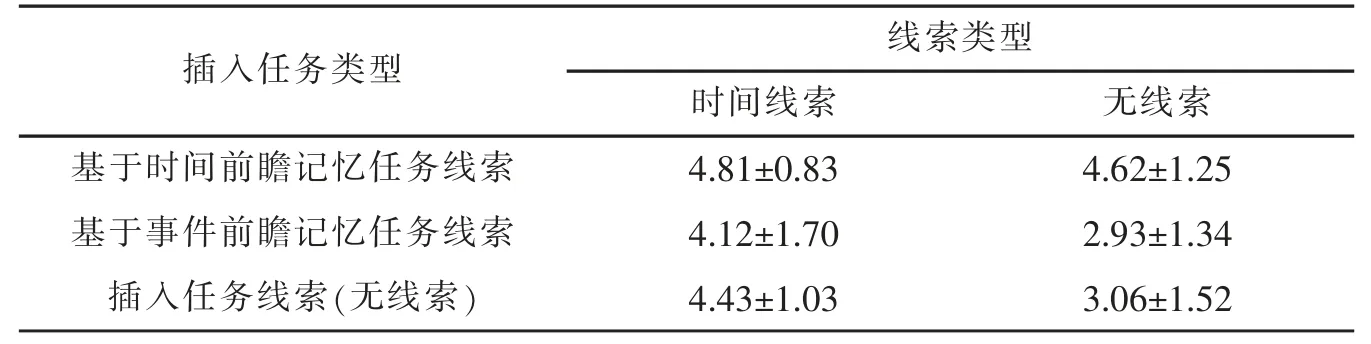

不同任务条件下基于时间前瞻记忆表现如表4所示。对基于时间前瞻记忆表现进行重复测量方差分析。结果表明,线索类型的主效应显著,F(1,90)=11.65,p<0.05,η2=0.13。时间线索条件下的表现(M=4.45,SD=1.25)显著好于无线索条件下的表现(M=3.54,SD=1.55)。插入任务的线索主效应显著,F(2,90)=7.38,p<0.05,η2=0.16,进一步事后检验发现,插入基于时间范式任务线索提示组的表现(M=4.71,SD=1.05)显著好于无线索提示组的表现(M=3.75,SD=1.45),p<0.05;基于时间任务线索提示组的表现显著好于基于事件任务线索提示组的表现(M=3.53,SD=1.62),p<0.05;无线索提示组的表现和基于事件任务提示组的表现差异不显著,p>0.05。插入任务和进行中任务线索的交互作用不显著,F(2,90)=1.88,p=0.15,η2=0.03。

表4 不同任务条件下基于时间前瞻记忆表现(M±SD)

4.3 讨论

研究再次验证了实验1 的结论,时间线索是一种有效的前瞻记忆策略,能够显著提升个体基于时间前瞻记忆的表现。与Cicogna 等人(2005)的研究结论一致,实验2 的结果发现,当插入基于时间前瞻记忆任务为时,被试基于时间前瞻记忆表现更好。这说明插入基于时间前瞻记忆任务线索更有利于完成目标前瞻记忆任务,即只有基于时间前瞻记忆任务线索对基于时间前瞻成分具有提示作用。虽然基于事件前瞻记忆是前瞻记忆的一种类型,但二者加工机制存在很大差异,基于事件前瞻记忆线索无法对基于时间前瞻记忆产生促进作用。

5 总讨论

基于时间前瞻记忆是一种复杂的认知加工,涉及意向的维持、提取以及时间监控等众多加工过程(McDaniel & Einstein,2000;McFarland &Glisky,2009)。鉴于基于时间前瞻记忆线索的隐蔽性特点,为了进一步理解基于时间前瞻记忆的加工特点,本研究从回溯成分和前瞻成分角度系统探讨了隐蔽线索对个体基于时间前瞻记忆的影响。

实验1 和2 分别从回溯成分和前瞻成分探究了不同类型或位置的隐藏线索对基于时间前瞻记忆的影响。总体而言,两个实验共同表明隐藏线索有益于提高基于时间前瞻记忆的表现,尤其是时间线索。这一结果与以往研究相一致:设置线索提示有助于被试更好地完成前瞻记忆任务(Aberle et al.,2010;Cook et al.,2005;Cruz et al.,2017;Huang et al.,2014;Meacham,1982;Mioni et al.,2019)。本研究发现隐藏线索对基于时间前瞻记忆的促进作用,这一发现将隐藏线索的促进作用扩展到基于时间前瞻记忆领域的研究,同时也是线索在基于时间前瞻记忆中的促进作用的再次验证和深入探讨。

然而,本研究结果与Redshaw 等人(2016)和Mioni等人(2019)的研究结果并不一致。他们的研究表明:相比于明显线索条件(时钟可见)下,隐藏线索(时钟隐藏)条件下基于时间前瞻记忆的表现更差。但是,值得注意的是,这两项研究中虽然都设置了隐藏时钟条件,但是被试仍然可以通过按键查看时钟。最为重要的是,这两个研究并未设置基线水平(无线索条件)。因此,严格来说,隐藏线索对基于时间前瞻记忆任务是否具有促进作用并不清楚。本研究中线索一直以隐蔽方式呈现,并嵌入在进行中任务中,比较好地模拟了日常生活中基于时间前瞻记忆线索的隐蔽性特点。本研究证实,隐藏线索可能一直处于工作记忆中,并在合适时机被有效利用,从而促进基于时间前瞻记忆的表现。

进一步地,实验1 和2 都发现,时间线索更有利于提高基于时间前瞻记忆表现。首先,不同于基于事件前瞻记忆以事件线索为参照,基于时间前瞻记忆以时间线索为参照(Kvavilashvili et al.,2008;Mc-Daniel & Einstein,2007)。因此,相比于其他线索类型,时间线索与基于时间前瞻记忆任务的关联性更高,更易诱发关于目标时间的提取。根据基于事件前瞻记忆的简单激活模型(Einstein & McDaniel,1996),前瞻记忆加工在很大程度上依赖于低注意资源需求的自发加工。前瞻记忆意向的建立便形了“线索-意图”的联结(Einstein & McDaniel,2005)。这种关联程度越高,越有利于诱发个体对目标事件的激活。本研究中,时间线索与基于时间前瞻记忆任务的高关联性,更易于唤醒被试对时间的监控,促使个体自发地执行前瞻记忆意向。其次,根据线索聚焦性的定义,插入的基于时间的前瞻记忆任务与目标前瞻记忆任务的加工存在重叠,即插入的基于时间的前瞻记忆任务可以说是聚焦性线索,而插入的基于事件的前瞻记忆任务则是非聚焦性线索。根据多重加工理论,在聚焦线索条件下,个体更多依赖于自发提取加工,以获得更好的基于事件前瞻记忆表现;反之,非聚焦线索条件下,基于事件前瞻记忆表现的提高是以进行中任务表现降低和反应变慢为代价。即更多依靠策略监控加工以提高其表现(Einstein &McDaniel,2005)。具体到目标前瞻任务的提取和执行更多依靠自发提取加工。相较于任务内容线索(非聚焦线索),时间线索(聚焦性线索)对被试的时间监控起到一定的提示作用。正如Einstein 和McDaniel(1996)所指出的那样,被试基于时间前瞻记忆任务的成功表现在很大程度上依赖于时间监控。时间线索的呈现将提醒被试关注目标时间的到来,从而诱发更多的时钟检查行为。因此,本研究中时间线索恰好对前瞻记忆过程中的时间监控起到了提醒作用。

需要指出的是,本研究以敲击桌子作为基于时间前瞻记忆任务表现的衡量指标,并未包含反应时指标。因此,并不能厘清隐藏线索,尤其是时间线索,对基于时间前瞻记忆的促进作用是源于对时间监控的自发加工还是策略监控。而且,这一结果可能还有另一种解释:环境中的线索会影响个体基于时间前瞻记忆的表现,而本研究中的时间线索恰好对时间监控起到提醒作用(Vortac et al.,1995)。环境背景效应理论也指出,当环境背景促进回溯信息的记忆时,意向也会更容易被回忆(Rutherford,2000)。

事实上,本研究所发现的隐藏线索的促进作用也可能反映了这一事实:基于时间的前瞻记忆与基于事件的前瞻记忆可能存在部分重合。本研究中操纵的所有隐藏线索类型从本质上讲都属于事件线索,事件线索对基于时间前瞻记忆表现产生影响,足以说明两种前瞻记忆类型存在一定重叠的可能性,即存在混合性前瞻记忆。混合性前瞻记忆是以事件和时间线索相互结合为特征,其加工机制可能不同于单一的基于时间或事件前瞻记忆(Block & Zakay,2006;陈幼贞 等,2010)。这一发现将有助于未来研究进一步分离基于时间和基于事件前瞻记忆。然而,这一推测还需要进一步的研究加以验证。

从理论角度,本研究支持了随机游动模型。根据这一模型,在完成基于时间前瞻记忆的过程中,周围环境中的刺激或者线索促使思维在大脑中处于更接近前瞻记忆任务的空间范围。这个模型强调了环境中偶然线索对完成基于时间前瞻记忆的重要作用。虽然,随机游动模型很早就已提出,但在以往研究中还未从线索提示角度对这一模型进行实证性验证。本研究从隐蔽线索提示的角度考察了环境中的线索对基于时间前瞻记忆的影响,结果支持随机游动模型。未来需要研究者们通过操纵时间线索性质、呈现时间和方式等因素,结合脑成像技术进一步探究线索对基于时间前瞻记忆的促进机制。