汉语相关名词指称变化的三个阶段及动因探析

解竹

* 本文是2020年度国家社会科学基金重点项目“汉字与历代语文辞书的关系变化研究”(项目编号20AYY019)的阶段性成果。

摘 要 文章从辞书编纂中近义词释义的需要出发,以汉语相关名词“酒店、饭店”为例,利用认知语言学的原型范畴理论,从历时和共时角度将汉语中相关名词的指称变化概括为三个阶段:初始阶段所指对象单一,过渡阶段所指对象交叉,相对稳定阶段所指对象有一定的偏好。这一变化过程是语言内部因素和外部因素共同起作用的结果:事物的发展和新事物的产生通过影响范畴属性,为指称变化提供了可能的方向;事物的兴衰以及语言内部的竞争使得可能的方向成为显著的变化。从词汇系统内部来看,相关名词指称对象交叉的基础是范畴的共有属性,指称对象偏好的形成则是多义范畴内部调整的结果。因此,相关名词研究应关注语言外部因素与内部因素的互动关系,从词汇系统变化的角度进行分析,为辞书编纂提供参考。

关键词 相关名词 指称变化 单一 交叉 偏好

一、 引 言

(一) 研究背景

一组近义名词的形成往往是语言发展过程中相互关联、相互竞争的结果,语言内部和外部因素对其形成都起到了一定的作用。为了更准确地描述这类词,我们从语义范畴的角度将其称为“相关名词”,指的是有一个义位同属于一个较小的语义次范畴的两个或两个以上的一组名词,如“商店、卖场、商场、商城”都可以指称“在室内出售商品的场所”[1]。权威语文辞书的释义通常会体现出近义词的差异(储泽祥,刘琪 2021),因此对相关名词指称变化的探讨,可以更好地反映近义词的异同,为辞书编纂提供参考。

现有的相关名词研究主要集中在事物名称的兴替关系(如吕传峰 2006;王彤伟 2013;李菲,张美兰 2018;刘曼 2021)、历时或共时层面的词义差别(如施正宇 2001;匡鹏飞 2010;王新,崔希亮 2021)以及词义运动规律的研究上(如王世征 1989;张清常 1998;李丹弟,杨洋 2021)。总体来看,主要存在四个方面的问题:一是研究对象较为单一,多集中在表示人体部位、亲属称谓、方位等名词上(如吴宝安 2011;郭顺来 2016;何玉玲 2017)。二是演变动因的解释以语言内部因素为主(如吕传峰 2006;王彤伟 2013;潘牧天 2014;崔姗姗,贾燕子 2022),对语言外部因素关注较少,较少关注事物本身的变化。部分研究对语言内部和外部因素都有涉及(如冯海霞 2006;关秀娇 2016;程可 2019;刘曼 2021),但在内部和外部动因的相互影响上缺乏深入探讨。三是运用理论集中在现代词汇语义学的引申理论(如陆露丹 2018;郝洪涛,马世博 2018)和认知语言学的隐喻、转喻理论上(如马云霞 2012;徐腊梅 2017;李宁 2019),少部分运用意象图式理论(如赵倩 2007)和语用学的会话含义理论(如许红菊 2021),其他理论则较少涉及。四是部分研究注意到了构词要素和使用频率对相关名词词义的影响(如赵倩 2007,2010,2011;王彤伟 2013;祝子媛 2013;何玉玲 2017;罗宝珍,刘庆宇 2021),但较少深入挖掘上述两个因素与词义演变规律之间的内在关系。

(二) 本文的研究对象、理论视角及语料来源

介于相关名词的研究价值及以往研究的不足,本文以“酒店、饭店”为例对相关名词的指称问题展开研究。“酒店、饭店”在《现代汉语词典》第7版(以下简称《现汉》)中的释义如下:

酒店 ①酒馆。②较大而设备较好的旅馆(多用于旅馆的名称)。

饭店 ①较大而设备较好的旅馆:北京~。 ②饭馆。

由《现汉》释义可知,两词都指称“较大而设备较好的旅馆”,在这一义项上构成一组相关名词。值得注意的是,尽管这组相关名词的释义几乎完全相同,但两词的实际使用倾向有差异,如:“香格里拉酒店”也可以叫“香格里拉饭店”,但称“酒店”更常见;“快捷酒店”常用,“快捷饭店”则极少。“酒店、饭店”本义分别是“酒馆”和“饭馆”,为何会产生相同的指称?这一相同指称在现代汉语中有何异同?是什么力量推动了这些异同的形成?指称的变化有何规律?这些异同在释义中应该如何体现?两词的义项排序是否合理?本文利用认知语言学的原型范畴理论,通过历时和共时语料的考察概括出指称变化的阶段,并深入范畴内部及构词层面,从语言外部和内部两个方面探讨指称变化的规律及原因,尝试回答上述问题,以期把相关名词的指称研究引向深入,为辞书编纂提供参考。

为了更好地观察指称变化的过程,本文的古代汉语、晚清民国时期及现代汉语语料分别来自于三个可以大致确定语料产生时间的语料库,包括爱如生“中国俗文库” [2]、爱如生“中国近代报刊库要刊编”以及北京语言大学汉语语料库(以下简称“BCC语料库”)“报刊”类《人民日报》子库。

二、 初始阶段——“酒店、饭店”指称对象单一

“酒店、饭店”产生之初分别指称售卖不同商品的店铺,指称对象单一。

(一) “酒店”指称“提供酒及飲酒场所的店铺”

“酒店”较早的用例出现在晋代,指称“提供酒及饮酒场所的店铺”,如:

(1) 寒时无衣,往至母所禽兽而住,母即慈念,有新浣染作净郁多罗僧,便脱与之。得已,即着入酒店中坐,为世人所嫌。此邪见,噉酒糟驴,而着圣人幖帜诸。(东晋佛陀跋陀罗共法显译《摩诃僧祇律》)

例(1)出自佛教戒律书,讲述一位出家人天冷的时候没有衣服穿,可是一拿到母亲给的衣服便“着入酒店中坐”,被人骂为“噉酒糟驴”,即吃酒糟的驴,说明此人到“酒店”是为了坐下来喝酒,由此可知“酒店”指称“提供酒及饮酒场所的店铺”。稍晚出现的《世说新语》中描述了阮宣子去喝酒的场景,“酒店”的这一指称更加明确,如:

(2) 阮宣子常步行,以百钱挂杖头,至酒店,便独酣畅。(南宋刘义庆《世说新语·任诞》)

(二) “饭店”指称“提供饭菜及享用饭菜场所的店铺”

“饭店”较早的用例出现在宋代,指称“提供饭菜及享用饭菜场所的店铺”,如:

(3) 衢州饭店,又谓之闷饭店,盖盫饭也,专卖家常(虾鱼、粉羮、鱼面、蝴蝶之属),欲求粗饱者可往,惟不宜尊贵人。(宋佚名《都城纪胜》)

由例(3)可知“衢州饭店”主要卖的是虾鱼、粉羮一类的家常菜,后文指出“欲求粗饱者可往”,即想要简单吃一口的人可以去该店铺,说明这里的“饭店”指称“提供饭菜及享用场所的店铺”。

三、 过渡阶段——“酒店、饭店”指称对象交叉

“酒店、饭店”从指称单一发展到指称交叉,经历了三个阶段。

(一) 阶段一:“酒店、饭店”都可指称“同时提供酒菜的店铺”

宋元时期,“酒店”和“饭店”都可指称“同时提供酒菜的店铺”,如:

(4) 更有包子酒店,专卖灌浆馒䬦、薄皮春玺包子、虾肉包子、鱼兜杂合粉、灌熝大骨之类。又有肥羊酒店,如丰豫门归家、省马院前莫家、后市街口施家、马婆巷双羊店等铺,零卖软羊、大骨,龟背、烂蒸大片羊、杂熓、四软、羊撺、四件。(宋吴自牧《梦粱录》)

(5) 看见酒肉饭店,又不能勾入去买吃。(元施耐庵《水浒传》)

(6) 汤隆道:“你只依我从这条路去,但过路上酒店、饭店、客店,门上若见有白粉圈儿,你便可就在那店里买酒买肉吃,客店之中就便安歇。(元施耐庵《水浒传》)

例(4)出自宋吴自牧的《梦粱录》“酒肆”一节,详细记载了“酒店”所卖的下酒菜,如“包子酒店”卖灌浆馒头、虾肉包子,“肥羊酒店”零卖软羊、大骨等;例(5)中的“饭店”称为“酒肉饭店”,说明店内有酒有肉。可见,“酒店、饭店”这一时期的经营内容常常包括酒和饭菜。例(6)中“酒店、饭店”并举,将“酒店、饭店、客店”从功能上分为两类,到“酒店、饭店”可以“买酒买肉吃”,到“客店”可以“就便安歇”,说明“酒店、饭店”尽管服务的侧重点不同(“酒店”主要提供酒,“饭店”主要提供饭菜),但一般都可同时提供酒菜。

(二) 阶段二:“酒店、饭店”都可指称“提供餐饮并兼营住宿的店铺”

“酒店”提及住宿功能的较早用例见于唐代,仅1例:

(7) 或乘牛驾驴,出入郊郭,止宿酒店,动经岁月,往往题咏作诗。(唐吕才《东皋子后序》)

该句讲述东皋子晚年饮酒没有节制,常到城外喝酒,酒醉后“止宿酒店”,“止宿”即“住宿”。

“酒店、饭店”指称“提供餐饮并兼营住宿的店铺”主要见于明清时期,如:

(8) 寻了几两本钱,开个酒店在木渎,日里扯人来吃饭,夜间揽人来歇宿。(明冯梦龙《双雄记》)

(9) 入城到饭店中宿了一夜,次早往部科等各衙门打听。(明抱瓮老人编《今古奇观》)

(10) 且言狄元帅与石玉一路言谈,不觉天色已晚。二人进了饭店用过夜膳,寄宿一宵。(清佚名《五虎平南演义》)

例(8)中“酒店”白天可“吃饭”,晚上可“歇宿”。例(9)中到“饭店”“宿了一夜”,例(10)中“饭店”可以吃“夜膳”,还能“寄宿一宵”,说明提供吃住是当时“饭店”常见的经营项目。可见,“酒店、饭店”在这一时期都可以指称“提供餐饮并兼营住宿的店铺”。

我们分别对明、清时期两词在这一指称上的使用频次进行了考察,如表1所示:

由表1可知,“饭店”的用例占比远远高于“酒店”,说明明清时期“饭店”提供住宿更常见。

(三) 阶段三:“酒店、饭店”都可指称“西式旅馆”

晚清到民国时期,“酒店、饭店”都可以指称“以提供住宿服务为主的西式旅馆”,如:

(11) 钟每由广州到香港必寄寓于九龙酒店。据云,此为西式旅馆之次等者,颇为洁净,每日房金只五元连食在内,甚为经济。(《人间世》 1934年第三期)

(12) 西国大员之赋皇华、持绛节者,星轺戾止,辄税驾饭店中。所谓饭店者,华楼杰阁,高大巍峨,列鼎鸣钟,无异巨家阀阅。……计沪上饭店,不下十余处,而以法界至密采里,美界之礼查为巨擘。(黄协埙《淞南梦影录》,1883)

例(11)中钟每次到香港都“寓于九龙酒店”,下文还进一步解释该酒店是“西式旅馆之次等者”,即西式旅馆中差一等的,可见这里的“酒店”指称档次差一些的西式旅馆,以住宿为主。例(12)描述的“西国饭店”是像密采里和礼查这样的“西式旅馆”,“华楼杰阁,高大巍峨,列鼎鸣钟”,档次较高。此外,尉文树(1991)指出这种西式旅馆,北京、上海、武汉、台湾地区多称“饭店”,香港地区多称“酒店”。龚敏(2011)也指出从北京、天津到武汉、南京、上海主要用“饭店”,只有南方沿海和昆明等城市多叫“酒店”。由此可知,在与住宿有关的指称上,晚清民国延续了明清时期“饭店”比“酒店”更常见的使用倾向,且指称对象往往档次较高。

四、 相对稳定阶段——“酒店、饭店”指称对象形成偏好

进入现代汉语,“酒店、饭店”都指称“较大且设备较好的旅馆”,我们从使用频次、指称范畴、修饰成分及共现动词四个方面,对两词在这一指称上的偏好进行考察和分析。

(一) 从使用频次看“酒店、饭店”的指称对象偏好

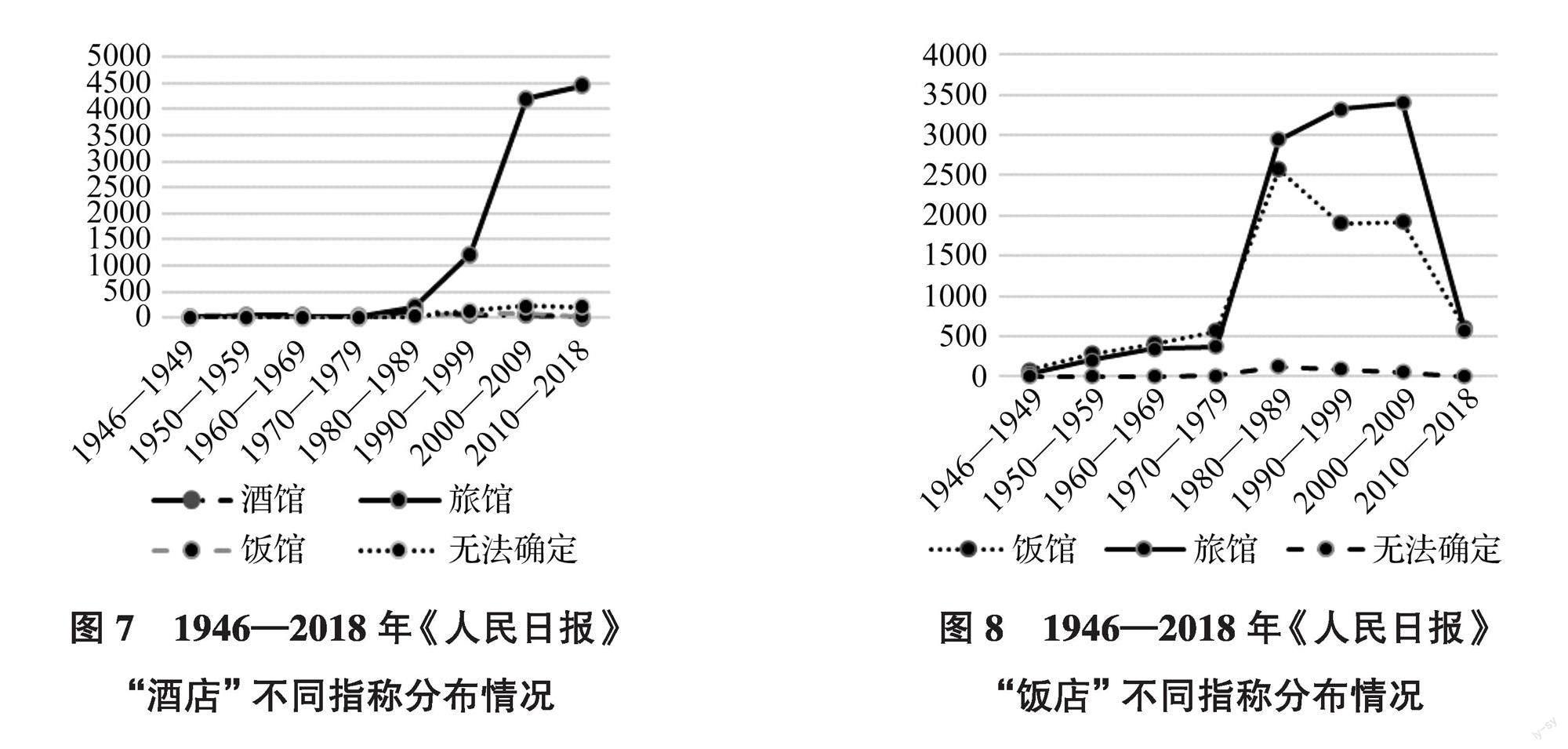

我们利用1946—2018年的《人民日报》考察了兩词在现代汉语中使用频次的差异。首先采取随机抽样的方式分别抽取“酒店、饭店”用例各2000条,其次结合语境分别筛选出指称“较大而设备较好的旅馆”的用例1766条和1130条,最后根据语料的出版时间和总体使用频次,对1946年之后不同时期“酒店、饭店”的使用情况进行推测,如图1

所示:

20世纪80年代之前,两词在这一指称上用例数都较低,80年代之后开始发生变化:“饭店”在八九十年代较常用,近10年则急剧下降;“酒店”在2000—2009年间使用数量急剧上升并超过“饭店”,且近10年仍在上升,远超“饭店”。洪娜等(2012)认为某个词的兴衰与生物体的生命演化过程类似,会经过生长、爆发、流行、消退、再增长等不同的阶段。由此可知,在指称相同事物上,“酒店”在经历了生长期、爆发期后进入了流行期,而“饭店”经历了生长期和爆发期,已经进入了消退期。

(二) 从指称范畴看“酒店、饭店”的指称对象偏好

1. 指称事物属性的偏好

张伯江(1997)根据表示实体性事物还是抽象属性,将名词分为“有指”和“无指”两类,强调“有指/无指”是就说话人意图而言的。他指出“光杆普通名词”属于无指名词,如做表语表示属性的名词(“他是干部”中的“干部”)、修饰名词的名词(“木头桌子”中的木头)等。我们根据上述分类对“酒店、饭店”的指称范畴进行了统计,如表2

所示:

由表2可知,作为指称具体事物的名词,“酒店、饭店”都以“有指”为主,“酒店”“无指”用例略高。值得注意的是,“酒店”的“无指”用例主要是充当修饰名词的定语,多指称“具有酒店管理和服务特点的”,如“酒店公寓、酒店式(医院)”。“饭店”的少量无指用例则主要指称“饭店这一领域”,如“饭店职业服装选样会”,没有“*饭店公寓、*饭店式医院”的说法。张伯江(1997)认为“定·中”结构中心语名词是语义中心,定语只是参照物,不是语境中所指称的实体,因此这里充当定语的名词更接近于形容词性质,表现的是名词所指事物的抽象属性。通过上述统计和分析可知,两词在指称实体事物时基本相同,但在指称事物抽象属性时,多用“酒店”。

2. 专指中做类名的偏好

专指是“有指”中較特殊的情况。“酒店、饭店”指称“较大而设备较好的旅馆”时,都可以作为类名进入特定旅馆的专指中。我们分别考察了两词在专指中作为类名的用例比例及专名的丰富程度(专名丰富程度=专名种类/专名用例数量),如表3所示:

由表3可知,用例数量上“饭店”更常用于专名,且专名的丰富程度略高于“酒店”。我们一步考察了两词进入的具体类名:“酒店”多用于国际连锁经营或国内近二三十年新建的大型旅馆名称中,如“希尔顿酒店、喜来登酒店”;“饭店”多用于国内历史悠久、知名度较高、档次也较高的大型旅馆名称中,如“北京饭店、建国饭店”。值得注意的是,在语料中有6个旅馆“饭店”和“酒店”都可作为类名。[3]我们以“香格里拉”为例进行考察发现,“香格里拉饭店”40.6%都出现在国家领导人出访、到访的用例中,而“香格里拉酒店”出现的用例中仅有4.6%与此相关,多数用例都是与商业活动相关的。如:

(13) 国家主席江泽民今天下午在下榻的香格里拉饭店会见了前来参加亚太经合组织第六次领导人非正式会议的秘鲁总统藤森。(《人民日报》1998-11-17)

(14) 近日,据《人民日报》报道,一些地方的赴港招商活动奢侈浪费,比如在香格里拉酒店举行人均花费1000元的早餐会、会展场地贪大求奢、参与人数多多益善等,引起了社会的广泛关注。(《人民日报(海外版)》2013-08-29)

可见,尽管两词在专名中可以通用,但“酒店”偏向于指称较新的、国际连锁的大型旅馆,而“饭店”偏向于指称国内成立较早的大型旅馆,且更多用于较为正式、庄重的场合。

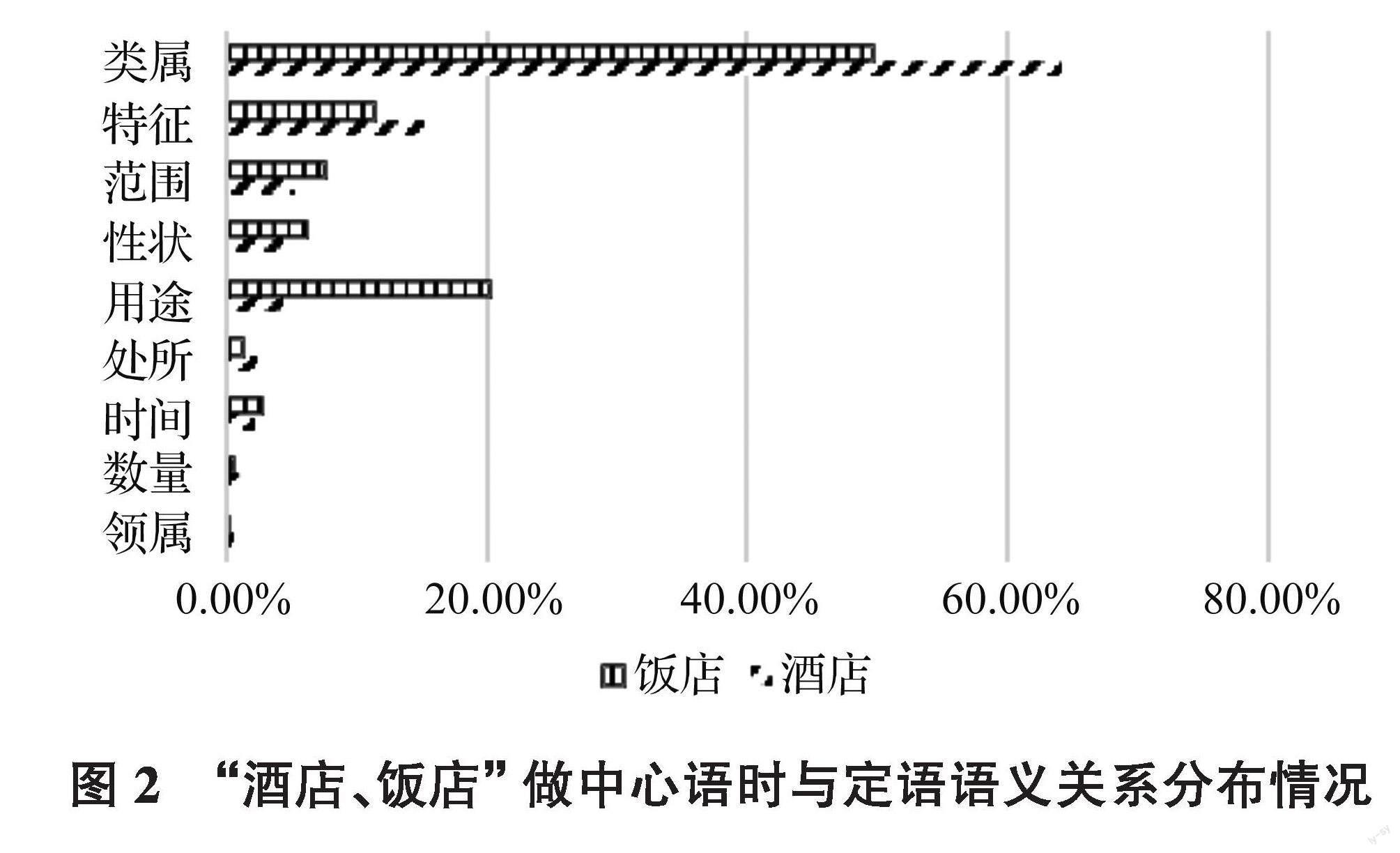

(三) 从定语看“酒店、饭店”的指称对象偏好

从句法语义功能来看,定语起限制作用,将中心语所表示的集合限制在一个子集中。(石定栩 2010)“酒店、饭店”作为事物名词,常作为中心语受不同定语的修饰,其选择定语的倾向可以反映一定的指称偏好。定语和中心语之间的语义关系可以分为领属、处所、用途、属性等多种,(黄伯荣,廖序东 1991)“酒店、饭店”做中心语涉及的定语和中心语语义关系及用例数量如图2所示:

由图2可知,除“用途”关系外,两词的定语与中心语语义关系类型分布比例相差不大,以类属关系为主,其次是“特征”“范围”和“性状”。“类属”关系中定语的具体情况不同:(1) “酒店”的定语多表示级别,以各“星级”为主,占到类属用例的50.12%,具体星级较高,其中“五星级酒店”出现次数最多;“饭店”的定语则多表示性质,以“旅游、涉外”为主,占到类属用例的45.05%,其中“旅游饭店”出现次数最多。(2) 限定“酒店”经营特色的定语数量及种类较多,如“快捷酒店、商务酒店”,占到类属用例的33.67%,种类多达43种;“饭店”前这类限定定语数量较少,仅占类属用例的12.94%,种类也只有9种,如“观光饭店、绿色饭店”等。“用途”关系中“饭店”用例显著高于“酒店”,这与共现动词有关,我们将在下文展开讨论。

为进一步了解对象偏好,我们提取了两词定语中[+档次]语义特征,并根据档次高低将定语分为[+高档次] [-高档次]两类,无法确定档次的归入“其他”,考察结果如表4所示:

总体来看,“酒店、饭店”前的定语以[+高档次]为主,“饭店”的比例略高于“酒店”,说明两词的指称对象主要是较高档次的旅馆。主要区别是,“酒店”前[-高档次]的定语用例比例显著高于“饭店”,如:

(15) 以前,尚哲雨出游时喜欢选择相对干净卫生的快捷酒店。(《人民日报》2016-07-29)

(16)短短几个月的时间,干峪沟从一个穷山僻壤的小山村,变成了名为“山里寒舍”的乡村酒店。不过,这家酒店非常特别,接待客人住宿的房间,就是村民原先的老宅,从外头看,几乎没变。(《人民日报》2014-03-06)

可见,“酒店、饭店”都主要指称较高档次的旅馆,但“酒店”还可以指称一般档次的旅馆,外延比“饭店”大。

(四) 从共现动词看“酒店、饭店”的指称对象偏好

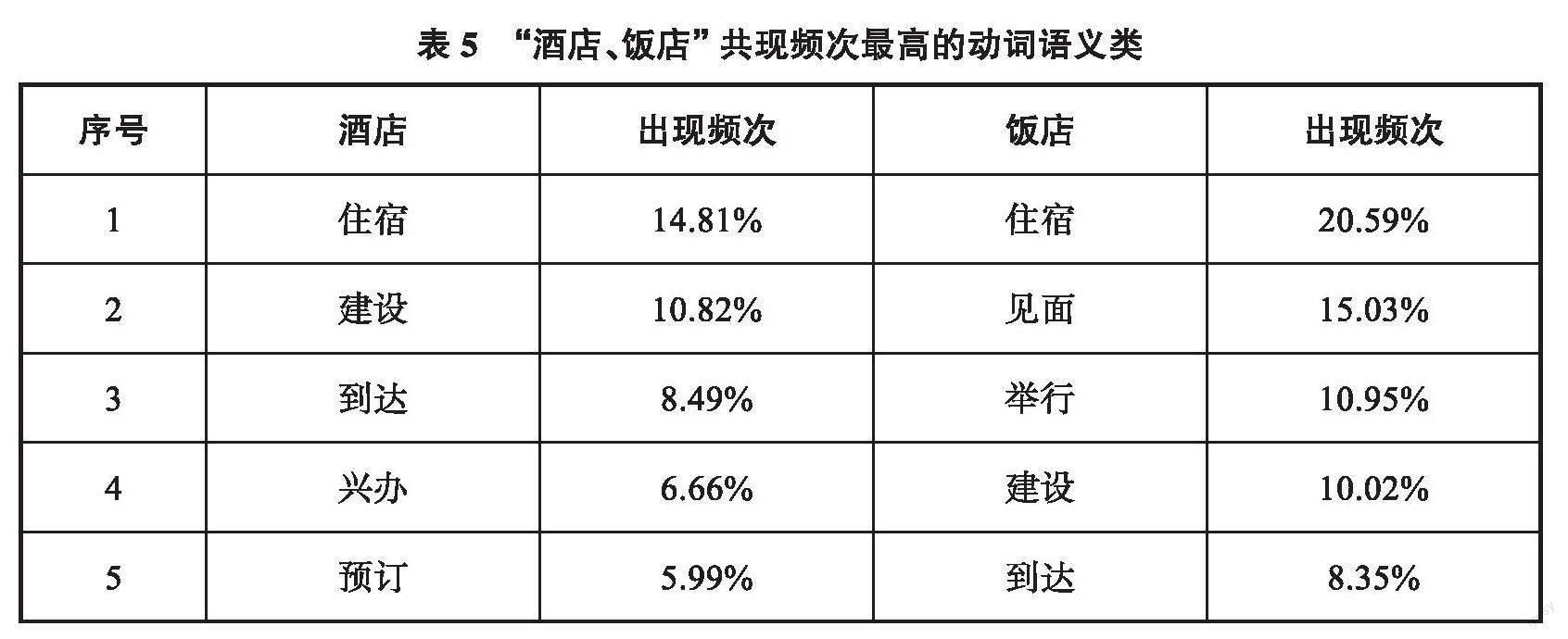

我们这里说的“共现动词”指的是与“酒店、饭店”在同一个小句中出现,且在意义上有关联的动词,如“入住酒店、下榻的饭店”中的“入住、下榻”,“在酒店举行宴会、在饭店会见某人”中的“举行、会见”。我们根据意义将“酒店、饭店”的共现动词分为18类,出现频次最高的5类如表5所示:

由表5可知,两词的共现动词在“住宿”“建设”“到达”义上频次都较高。具体来看,频次最高的都是“住宿”义动词,但具体动词偏好不同:“酒店”共现的动词主要是“住、入住、下榻”三个,分别占比28.57%、26.67%、24.76%;“饭店”共现的动词主要是“下榻”,占比77.08%,其次是“居住”,占比8.33%,与“住、入住”共现的用例极少。“下榻”有礼遇宾客之义,[4]强调说话人对所招待之人的尊敬,“住、入住”则不强调此义,如:

(17) 闻博上了这门课才发现,生活以及工作中的谈判无处不在:小到住酒店换房间、要求老板涨薪水,大到公司之间冲突的化解等。(《人民日报》2017-07-17)

(18) 国务院总理李克强当地时间11月13日下午在马尼拉下榻的饭店会见柬埔寨首相洪森。(《人民日报》2017-11-15)

可见,“饭店”更强调对招待对象的尊敬。

此外,“酒店”共现频次较高的“兴办”义和“预订”义动词,“饭店”共现频次极低。以“预订”义为例,其核心语义是“在事情发生之前提前约定”,说明享受“酒店”服务多需要客人自己提前预约,可见“酒店”常指称“一般消费者住宿的设备较好的旅馆”,“饭店”则较少用于这类指称。“饭店”共现频次较高的“见面”义、“举行”义动词,“酒店”共现频次也较低。以“见面”义为例,“饭店”共现的高频动词是“会见”,此外还有“接见、拜会、会谈、会晤”,都含有[+正式]的语义特征,说明“饭店”多指称“接待规格较高的旅馆”。

综上,现代汉语中“酒店、饭店”都指称“较大且设备较好的旅馆”,指称对象基本相同,但“酒店”近十年更为常用,且“酒店”更常用于指称事物属性,出现在连锁、国际化的旅馆专名中,指称对象外延较大,既可指称“高档次、高规格的旅馆”,也可指称“一般消费者住宿的设备较好的旅馆”;“饭店”极少用于指称事物属性,多见于历史悠久的知名旅馆专名中,外延较小,偏向于指称“高档次、高规格的旅馆”,多用于正式场合,更强调对招待对象的尊敬。

五、 “酒店、饭店”指称对象交叉及偏好形成的动因分析

“酒店、饭店”从指称对象不同发展到指称对象交叉,再到现代汉语中形成不同偏好,是语言外部和内部因素共同起作用的结果,其动因主要有以下四个方面。

(一) 指称范畴的共有属性是两词指称对象交叉形成的基础

1. 复合词指称范畴的共有属性是指称对象交叉的基础

认知语言学提出的原型范畴理论实际上是关于范畴化(categorization)的理论。范畴化即人类主观上对事物进行分类的过程,而分类的结果就是认知范畴(cognitive category)。(Friedrich & Hans-Jörg 19968;赵艳芳 200055)范畴内部结构可以用“属性(attribute)”进行描写,“属性”即事物的特性(features)(张维鼎 2007)72。“酒店、饭店”作为具体事物的指称,其形成是一个范畴化的过程,所形成的认知范畴是由不同属性构成的原型范畴。

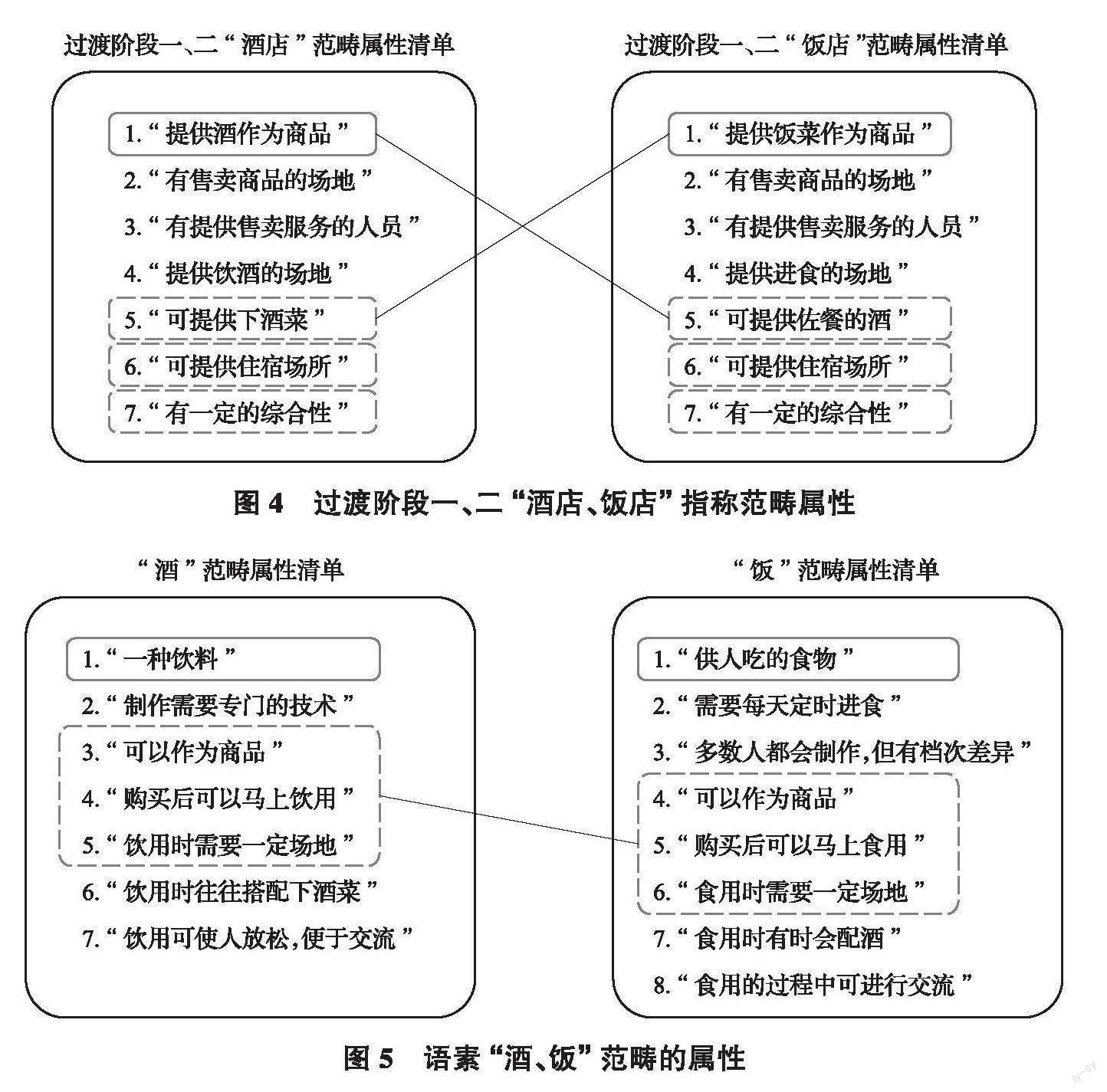

通过第二部分的分析可知,两词初始阶段的范畴属性可以概括为以下清单(见图3):

由图3可知,尽管两词在初始阶段核心属性(“酒店”属性1和“饭店”属性1)不同,即售卖的商品不同,但次要属性存在较多共性:都有售卖商品的场地(“酒店”“饭店”属性2);都有售卖的人员(“酒店”“饭店”属性3),都可提供当时享用商品的场地(“酒店、饭店”属性4)。

进入过渡阶段,两词的共有属性不断增多(见图4):宋元时期,“酒店”提供的下酒菜越来越丰富(“酒店”属性5),“饭店”通常也提供佐餐的酒(“饭店”属性5);明清时期,“酒店、饭店”都增加了住宿功能(“酒店”“饭店”属性6),因此两词在明清时期的指称对象都有一定的综合性(“酒店”“飯店”属性7)。原型范畴理论认为,属性反映的是范畴成员的相似关系。(Friedrich & Hans-Jörg 1996)43尽管核心属性不同,但两词共有属性不断增多,所指范畴相似性变大,成为两词指称对象交叉产生的基础。

2. 构词语素的范畴属性是两词对象交叉的根本原因

“酒店”和“饭店”都是由“N+N”构成的复合词,是基本层次范畴“酒/饭”分别与“店”复合而成,因此所指范畴为复合范畴(composite category)。Friedrich和Hans-Jörg(1996)101-103指出,由基本层次范畴构成的“N+N”复合范畴的多数属性来源于第一个名语素。我们分别列出两词第一个名语素“酒”和“饭”的范畴属性(见图5):

从属性清单可知,构词语素“酒”和“饭”尽管核心属性不同(“酒”属性1 和“饭”属性1),但存在着较多的共同属性,如都可以作为商品(“酒”属性3、“饭”属性4),购买后都可以当时享用(“酒”属性4、“饭”属性5),都提供享用的场地(“酒”属性5、“饭”属性6)。构词语素的共性使得两个复合范畴在初始阶段就有较多的共同属性,如都售卖供人饮用或食用的商品,都提供一定的场所供客人购买后即时享用。进入过渡阶段后,“酒”和“饭”的属性继续影响复合范畴的外延:饮食习惯上,喝酒往往搭配下酒菜,吃饭也可配佐餐的酒;旅途需要上,吃和住是需要解决的最基本问题。因此,在过渡阶段两词首先发展出了同时提供酒菜的共同属性,后又逐步形成了可兼营住宿的共同属性,在此基础上产生了指称对象的交叉。因此,构词语素的共有属性是指称对象交叉和形成的根本原因。

此外,明以后到民国时期,“饭店”在指称住宿相关的店铺上用例数量远多于“酒店”也与“酒”和“饭”两个范畴的属性差异有关。“酒”不是维持生命的必需品,有休闲、放松或交际的功能(“酒”属性7),是解决温饱之后的生活需求;“饭”则是“需要每天定时进食”(“饭”属性2),是维持人生命的必要条件之一。食和宿是旅途中要解决的基本问题,因此兼营住宿的店铺用“饭店”可以凸显提供饭菜的功能,用“酒店”则只能凸显提供酒的功能。[5]换句话说,与“酒”相比,“饭”所凸显的内容更紧扣旅途的基本需求,因此明清时期“饭店”用于住宿的用例远多于“酒店”,晚清新事物“西式旅馆”引入时也更倾向于选择“饭店”。这一影响一直持续到现代汉语中,我们在下文进一步分析。

(二) 新事物的引入及新旧范畴的共性导致指称对象发生交叉

1. 新事物的引入是指称对象交叉的语言外部原因

龚敏(2011)指出,1840年第一次鸦片战争后,在西方来华人士住宿需求快速增长的刺激下,“西式旅馆”引入中国并较快发展。而这一时期欧美的旅馆业已经进入“豪华饭店时期”(尉文树 1991;郑向敏 2000;梁唯,闻芳 2018),因此西式旅馆从引入中国之初就是以“大规模且豪华”的形式出现,经营模式和管理方式已相对成熟,与中国官办和民办的“驿馆、客栈”有显著区别。这一新事物的产生是“酒店、饭店”形成指称对象交叉的社会基础。

2. 新旧范畴的共性是指称对象交叉的语言内部原因

Friedrich和Hans-Jörg(1996)316指出,当范畴的核心属性被替换时,范畴就会发生“原型转移(prototype shift)”形成新的范畴,而新范畴产生的基础是与旧范畴存在的共性。“酒店、饭店”可提供住宿(“酒店”“饭店”原范畴属性6),且有一定的综合性(“酒店”“饭店”原范畴属性7),与新事物“西式旅馆”的核心属性“以住宿为主的店铺”“有一定的综合性”存在共性,在转喻机制的作用下,两词原范畴的属性发生了相同方向的变化:原核心属性“提供酒/食物作为商品”下降为次要属性,原非核心属性“可提供住宿场所”上升为核心属性(见图6)。于是,两词范畴内部分别发生了原型转移,产生了相同的次范畴,形成指称对象的交叉。

(三) 所指事物在客观世界的兴衰使得多义范畴内部形成了认知成本不同的原型义项

1. 所指事物在客观世界的兴衰影响了多义范畴内部子范畴的常用度

认知语言学强调语言是人对客观世界进行认知加工的结果,(赵艳芳 2001)7因此客观世界的变化也会通过人的认知加工反映在语言中。在过渡阶段,两词由于新事物的产生从单义范畴发展成了多义范畴,但其子范畴指称对象在现代社会的兴衰不同:“酒店”原范畴所指对象“酒馆”从先秦开始就是常见的百姓饮酒场所,起着休闲、社交作用,(刘美辰 2018)但这种传统酒馆在现代社会已逐渐衰落;“饭店”原范畴指称对象“饭馆”以及“酒店、饭店”次范畴指称的“较大而设备较好的旅馆”在现代社会不仅没有衰落,反而都在蓬勃发展。上述不同事物的兴衰影响了两词子范畴的常用度。为称说方便,我们将“酒店”的三个子范畴分别概括为“酒馆”“旅馆”“饭馆”,[6]“饭店”的两个子范畴分别概括为“饭馆”“旅馆”。BCC语料库的报刊子库中收录了1946—2018年间的《人民日报》,我们随机抽取“酒店、饭店”用例各2000条,结合子库中该词的总用例数,对两词不同指称在不同时期的分布情况进行了推测。如图7、图8

所示:

由图7可知,1946—2018年间“酒店”原范畴“酒馆”用例数始终极低,而次范畴“旅馆”在20世纪80年代之后迅速增加,且显著高于原范畴。这一时期,“饭店”的原范畴和次范畴用例数经历了快速增加和快速下降的过程,但两个子范畴用例数始终相差不大。[7] 可见,“酒店”指称“旅馆”的常用度显著高于指称“酒馆”,“饭店”的两个指称常用度则基本相同。

2. 子范畴的常用度影响了多义范畴内部成员的地位

Geeraerts和Dirk(1994)提出多义范畴内部也存在原型效应(prototypicality effects),即多义范畴内部成员地位不完全相同,有中心、典型義项和边缘义项之分,中心义项即原型义项(prototype meaning),最能代表该词的词义范畴,往往是语言符号最早获得的义项。(转引自赵艳芳 2000)83-84,92-93一般来说,原范畴是那个以最小的认知努力就可以取得最大信息量的指称,更符合认知经济性原则,易成为一个多义范畴最具有代表性的义项——原型义项。(Friedrich & Hans-Jörg 1996)70刘丹青(2021)也指出,通常来说,一个多义词的不同义项中本义的形义关联度最高。因此,对于“饭店”来说,“饭馆”作为原范畴,形义关联度高,常用度也较高,更符认知经济性原则,更能代表该词的词义范畴,因此一直是该多义范畴的原型义项。

“酒店”的情况则不同。Friedrich和Hans-Jörg(1996)316-317分析了名词coach多义范畴在所指事物兴衰的影响下,导致原范畴被推向边缘,次范畴成为原型义项的过程。赵艳芳(2000)也指出,已有词新意义的增加可能会使原有的意义淡化甚至消失,成为边缘意义,而新产生的意义成为原型意义。可见,尽管通常来说原范畴更符合认知的经济性原则,但新旧范畴指称事物的兴衰,可以通过常用度的变化影响多义范畴的内部结构。现代汉语中,随着指称对象“酒馆”的衰落,“酒店”原范畴使用度降低,逐渐被推向边缘;次范畴“旅馆”使用度急剧上升,逐渐成为原型义项。

由此可知,在使用度的影响下,两词的原范畴对次范畴产生了不同的制约作用,使得两个多义范畴内部形成了不同的原型义项,在指称相同对象“较大而设备较好的旅馆”时,“酒店”这一指称作为原型义项,认知成本低,在词汇系统竞争中优势更大,因此在近四十年使用频次急剧上升。

(四) 所指事物的发展使得“酒店”指称进一步泛化,最终导致两词在词汇系统中形成一定的对象偏好

一方面,改革开放以后,“酒店、饭店”指称的事物“较大而设备较好的旅馆”随着社会的变化,也发生了一定的变化,这一阶段的属性清单如图9所示。张维鼎(2007)113指出,词的概念发生泛化的表现是语义特征减少,指称域扩大,词所指范畴属性弱化或减少。对于“饭店”来说,不少产生于晚清民国时期的知名、大型旅馆多以“饭店”命名,这些场所直到今天还在营业,不仅历史悠久,且保持了较大的规模和较高的档次,如上海的“和平饭店”,北京的“北京饭店”,因此“饭店”提供综合服务(“饭店”属性3)以及规模大、档次高的属性(“饭店”属性4)通过专有名词得到了较好的保留,次要属性没有发生变化,指称域不变。

另一方面,由于生活水平的提高,普通人的住宿需求快速增长并形成差异。除了设备、管理现代化以外,新建的旅馆向多元化发展,不再仅以高档次、大规模为特色,而是充分考虑差异化需求,如服务于商务出差的“商务酒店”,方便实惠的“快捷酒店”等。由于“酒店”在这一指称的竞争中占据优势,当指称事物本身发生变化时,“酒店”指称“旅馆”的部分次要属性发生了弱化甚至消失,如不一定提供餐饮和休闲服务(“酒店”属性3),档次可以相对低一些,规模可以相对小一些(“酒店”属性4),指称域扩大,词义发生泛化。

综上,两词核心属性没有发生变化,词义基本相同,但由于次要属性的差异,在现代汉语中形成了不同的指称对象偏好。

六、 结 语

“酒店、饭店”本指称不同事物,由于所指范畴的共性,宋元时期指称对象开始与住宿相关,晚清民国时期都可用来指称新事物“西式旅馆”,但“饭店”在这一指称上更常用,指称事物也更豪华。“饭店”的这一指称特点在现代汉语中得到了保留,“酒店”则由于另一指称“酒馆”的衰落,在“旅馆”义上战胜“饭店”,成为现代汉语中使用频次高、指称范围广的词。通过对“酒店、饭店”指称变化的研究,我们发现:指称对象交叉的基础是范畴的共有属性,指称对象偏好的形成则是多义范畴内部调整的结果,并最终导致相关名词在词汇系统中形成分工。此外,从动因上看,相关名词指称变化是语言外部因素和语言内部因素共同作用的结果:指称事物本身的特点以及新事物的产生是变化的基础,这些外部因素通过影响范畴属性,为指称变化提供可能的方向;所指事物的兴衰以及语言内部的竞争使得可能的方向成为显著的变化。

基于上述分析,我们认为《现汉》中两词的释义存在两个方面的问题:一方面是义项顺序。《〈现代汉语词典〉编写细则(修订稿)》(1958/2004)指出,义项排序应是“基本的在前,引申的在后”,目前“饭店”的义项排序不符合这一原则,需要调整。另一方面是释义和配例。通过本文的研究我们发现,这组相关名词在现代汉语中指称对象基本相同,其差异主要是使用倾向性的不同。因此《现汉》采用相同释义,并强调“较大”“设备较好”的特点,符合现代汉语的实际情况,但“饭店”也常用于旅馆名称,可增加与“酒店”相同的括注,而使用倾向的细微差别建议通过配例体现:

酒店 ①酒馆。②较大而设备较好的旅馆(多用于旅馆的名称):星级~|快捷~。

饭店 ①饭馆。②较大而设备较好的旅馆(多用于旅館的名称):北京~。

此外,基于客观条件的限制,本文主要存在两个方面的不足:一是语料的局限性,本文晚清、民国及现代汉语的语料均来自报刊,可以较好地反映相关名词的历时发展过程,但对其他类型语料中的情况反映不够全面;二是“营业性住宿场所”语义次范畴下还有“宾馆、旅馆、旅店、旅社、旅舍”等多个相关名词,还需从更广阔的视野对这些名词的共性和个性进行考察,探究相关名词的指称变化规律,为辞书编纂中近义词的释义提供更丰富、全面的参考。

附 注

[1] 参考《现代汉语词典》第7版对四个词的注释。

[2] 因爱如生“中国俗文库”语料从宋代开始,因此本文宋以前的语料来自爱如生“中国基本古籍库”,数量极少。

[3] 这六个旅馆的名称分别是“威斯汀、凯悦、香格里拉、喜来登、希尔顿、天伦王朝”。

[4] “下榻”的礼遇宾客之义出自“陈蕃下榻”的典故,参见《汉语大词典》。

[5] 实际上也确实存在只提供酒和住宿、不提供餐食的“酒店”,如元施耐庵《水浒传》中写道:“在路行了二日,当晚又饥又渴,见路傍一个村酒店。呼延灼下马把马拴在门前,上入来店内,把鞭子放在桌上坐下了,叫酒保取酒肉来吃。酒保道:‘小人这里只卖酒。要肉时,村里却才杀羊;若要,小人去回买。’……‘今夜只就你这里宿一宵,明日自投青州府里去。’酒保道:‘官人此间宿不妨,只是没好床帐。’”这里,呼延灼向“村酒店”里的酒保要“酒肉”,且要求“宿一宵”,从酒保的回答可知,该“酒店”只卖酒,可住宿,如要吃肉要由酒保代为购买(“回买”)。由此可见,这个“村酒店”只提供酒和住宿,不提供餐食。(参王彬 1997)

[6] “酒店”在现代汉语中还有指称“饭馆”的用例,与本文关系不大,此处不展开讨论。

[7] “酒店”不同指称在不同语体中用例分布情况差异较小,“饭店”则差异较大。我们对“饭店”在BCC语料库“对话”子库中的用例进行统计发现,指称“饭馆”的用例高达96.2%,显著多于指称“旅馆”的用例。

参考文献

1. 程可.从“光棍”、“先生”、“强人”看汉语性别词语语义用法演变.上海师范大学硕士学位论文,2019.

2. 储泽祥,刘琪.论近义词辨析的实用性.语言文字应用,2021(4).

3. 崔姗姗,贾燕子.“目”“眼”词义历时演变比较研究——兼谈多义词研究对辞典编纂的作用.鲁东大学学报,2022(1).

4. 冯海霞. 从物到人的词义演变研究.南开语言学刊,2006(2).

5. 龚敏.近代旅馆业发展研究(1912—1937).湖南师范大学博士学位论文,2011.

6. 关秀娇.上古汉语服饰词汇研究.东北师范大学博士学位论文,2016.

7. 郭顺来.“爷”“娘”的词义演变及构词分析.云南大学硕士学位论文,2016.

8. 汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编纂处编.汉语大词典.上海:汉语大词典出版社,上海辞书出版社,1986—1994.

9. 郝洪涛,马世博.古汉语“百姓”类词词义演变研究.汉字文化,2018(20).

10. 何玉玲.“东/西”的不对称性研究.广西师范大学硕士学位论文,2017.

11. 洪娜,钱庆,李亚子,等.网络内容演化趋势影响因素分析——从词的生命周期和背景词簇环境中挖掘演化线索.情报理论与实践,2012(6).

12. 黄伯荣,廖序东主编.现代汉语(下),北京:高等教育出版社,1991:64.

13. 黄协埙(清).淞南梦影录,上海:上海古籍出版社,1989.

14. 匡鹏飞.“地位”和“地步”的词义演变及相互影响.语文研究,2010(2).

15. 李丹弟,杨洋.历史语用学视角下汉语词汇语义演变研究——以“土豪”→“壕”为例.外语学刊,2021(6).

16. 李菲,张美兰. 1995~2015年汉语常用名词历时兴替演变研究述评.海外华文教育,2018(4).

17. 李宁.上古汉语“车舆部件”类名物词词义演变研究.古籍整理研究学刊,2019(2).

18. 梁唯,闻芳主编.饭店管理概论. 上海:上海财经大学出版社,2018.

19. 刘丹青.语言单位的义项非独立观.世界汉语教学,2021(2).

20. 刘曼.阳历记日词“日、号”演变研究.辞书研究,2021(2).

21. 刘美辰.唐代酒肆研究.黑龙江大学硕士学位论文,2018.

22. 陆露丹.饮食器具词语词义演变——以《诗经》为例.汉字文化,2018(S2).

23. 罗宝珍,刘庆宇.秦汉皮肤病名疥、瘙、痂词义演变考.中医文献杂志,2021(6).

24. 吕传峰.“嘴”的词义演变及其与“口”的历时更替.语言研究,2006(1).

25. 吕叔湘. 《现代汉语词典》编写细则(修订稿). // 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编. 《现代汉语词典》五十年. 北京:商务印书馆,1958/2004.

26. 马云霞. 从身体行为到言说行为的词义演变.语言教学与研究,2012(4).

27. 潘牧天.“钞”和“抄”词义演变考.杭州师范大学学报,2014(3).

28. 施正宇.双音复合词中的“一字之差”.中央民族大学学报,2001(6).

29. 石定栩.限制性定语和描写性定语.外语教学与研究,2010(5).

30. 王彬.水浒的酒店. 北京:中国三峡出版社,1997.

31. 王世征.词类活用与词义演变.北京师范学院学报,1989(2).

32. 王彤伟.常用词“犬、狗”的递嬗演变.语文研究,2013(2).

33. 王新,崔希亮.“房”和“屋”组词不对称研究.语文研究,2021(3).

34. 尉文树.旅馆概论.上海:上海科技教育出版社,1991.

35. 吴宝安.小议“头”与“首”的词义演变.语言研究,2011(2).

36. 徐腊梅.浅析隐喻和转喻在词义演变中的作用——以汉语中的“上”和“在”为例.读与写,2017(1).

37. 许红菊.“动静”“好歹”非偏义复词说——兼论反义复词的中性词语义偏移现象.语言研究,2021(1).

38. 张伯江.汉语名词怎样表现无指成分. //中国语文编辑部编.庆祝中国社会科学院语言研究所建所45周年学术论文集,北京:商务印书馆,1997.

39. 张清常.《尔雅·释亲》札记——论“姐”、“哥”词义的演变.中国语文,1998(2).

40. 张维鼎.意义与认知范畴化. 成都:四川大学出版社,2007.

41. 赵倩.汉语人体名词词义演变规律及认知动因.北京语言大学博士学位论文,2007.

42. 赵倩.引申义的范畴分布特点及词义倾向——以人体名词为例.语言教学与研究,2010(6).

43. 赵倩.认知深化对人体名词词义发展的影响.世界汉语教学,2011(4).

44. 趙艳芳.认知语言学概论.上海:上海教育出版社,2001.

45. 郑向敏.中国古代旅馆流变. 北京:旅游教育出版社,2000.

46. 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.《现代汉语词典》五十年.北京:商务印书馆,2004.

47. 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典(第7版).北京:商务印书馆,2016.

48. 祝子媛.“脸”与“面”的词义演变研究.南宁职业技术学院学报,2013(4).

49. Friedrich u,Hans-Jörg S. An Introduction to Cognitive Linguistics(1st、2nd Ed.). Massachusetts:Addison Wesley Longman Limited,1996;New York:Pearson Education Limited,2006.

(中国社会科学院语言研究所/中国社会科学院辞书编纂研究中心 北京 100732)

(责任编辑 马 沙)