马灵丽:观众 · 纵观

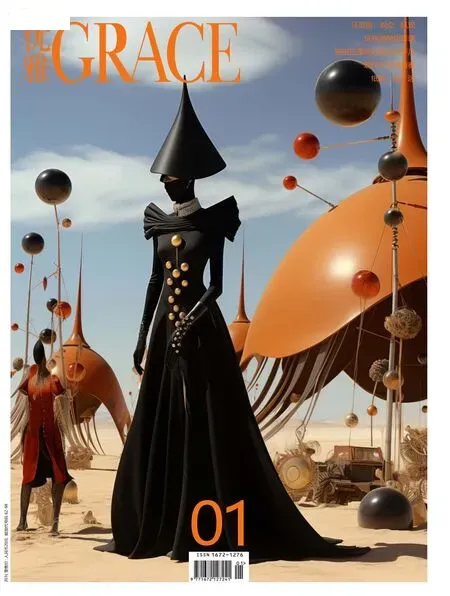

文:袁敏 采访:袁敏、韩琳琳 编辑:谢云霓 图:马灵丽提供

“外师造化,中得心源”,一位把生活写进绘画的诗人、一位涉猎破坏与重构的创造者、一位以适切的态度品味人生的四川籍画家——马灵丽。接到采访她的任务后,我开始品读她的画作,相悖相生的感受被建构在一起,完成多层次的实验与表述,从线条与褶皱中品味她的浪漫,在空间与数字里解读她的艺术。虽然我们不曾相见,却能从交谈中感受到马灵丽独有的幽默与随和。她像一位生活中的观察者,用画作对自然、空间和人生本质进行感悟和理解,通过“绢”这种媒介,超越具体的形象和形式纵观其内在生命的意蕴。

“无意”却能“象形取意”

马灵丽的作品,有一种用“绢”取譬引类的诗意感,诉说着关于生活、人性、情感的种种思考。初品她的画作,我对如《62》《36》《491》等大量数字命名的作品充满好奇。细细欣赏它们,让我感受到画外无限流动的空间,那是她与观众搭建的一个沟通渠道,或者说是用流动的空间让观众看到她用画笔勾勒出的“象形取意”。

马灵丽为我解读那些有趣的数字命名作品。实际上,在创作这些作品之前,她并未事先决定以何种名称来为其命名:“用任何语言和文字来形容这些作品,似乎都无法精确地概括它的全部。虽然数字简单,却更有意义。它是一种最本质的东西,代表我画这个作品时运动的次数,这个数字即构建出这个作品的基底。”在我看来这些数字是她想呈现的一种生命流动性,或是她创作的那个时间和过程。

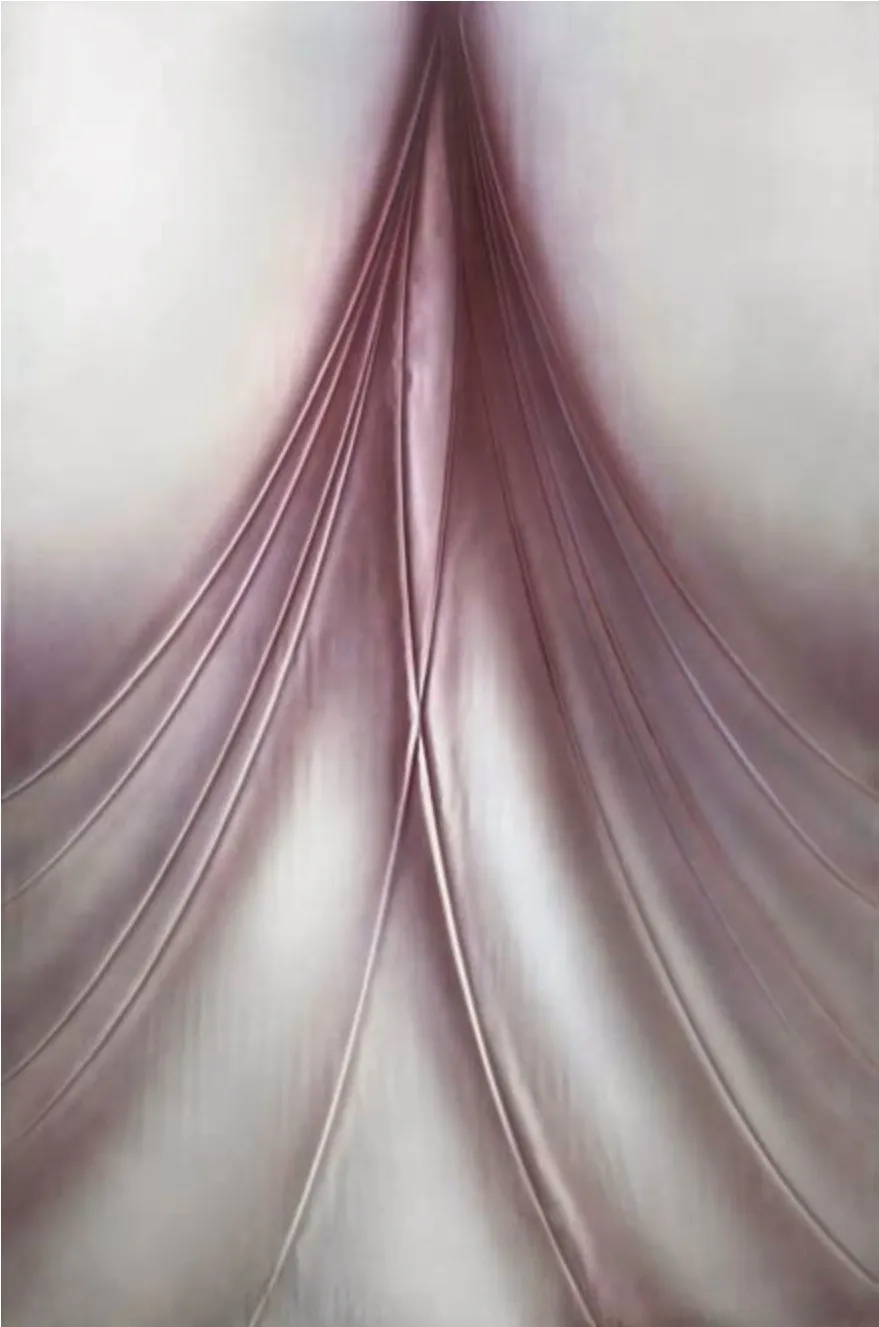

与马灵丽的交流我想过很多种可能性,却没有想到她竟然如此随和。马灵丽以接纳的心态,观看周围的一切变化。她与我分享一位网友对她不同时期作品的评价。网友觉得以前的作品在抽象的褶皱和简单的颜色中呈现得太过理性和强烈,近期例如《秩序》展览中的作品《11》,却有着不同的呈现。她回应:“新系列作品只是多了些颜色。至于为何现在的颜色会变得更加丰富?并非我之前拒绝使用颜色,而是我更注重作品的结构性。以后也有可能会在作品中出现新的元素。比如说,我虽然画的是一些非常极简的线条,或者是一个像锥子一样的三角形,但它的弧度和体积给人的感受并不一样。”通过采访,可以感受到马灵丽对创作过程、空间、容量的蓄力,是一种包罗万象的气韵。她擅长将那股涌动的气韵融入在作品的褶皱、线条和颜色里。例如作品《11》,她用绢布创作出近似神殿、人体结构或者是舞台序幕的舒展结构画作,上面的皱褶仿若“神性”的映射,有些人认为这种“神性”是一种通道,也可能是心中的“秩序感”。在我看来,这幅画展现出一种她在生活观照下所呈现的“优雅”仪式感。交谈中,马灵丽还向我展示出一幅与作品《11》类似、颜色白一点的作品——《22》。她说:“这件作品的灵感来源于我在山西大同看到的一尊观音像。那尊像给人一种极其稳定、平衡的感觉。”她以一种看似“无意”的方式构建着作品,或是在传递一种“感受”,却能在“象形取意”中呈现“大象无形”的审美。

《22》

《11》

《17》

观“破坏”呈“大我”

我们有时认为画家的作品是她的生活、她的人生,而马灵丽的作品,却能让观者在她在“破坏”中偶遇自己的生活轨迹。如果以普通观众的视角谈及如何欣赏她的作品,她更强调的是观众自身经验的“破坏”和一种“大我”的重构。马灵丽为我解读所谓的“破坏”:“如果以你的眼镜和感官所感知到的事物作为理解的基础,那么它只是过分执着于‘我’这个概念的存在,但那个存在的‘我’,其实是片面的。这并不是大小的区别,而是在你们都没有‘我’这个概念的时候,才能真正感到轻松。当我们回到打破经验去观察时,我们不再依赖眼睛和触感,而是用心去感受,这时就放下了‘我’,这才是作品中能与人产生共鸣的真正要素。”因为不想重复,所以在不断破坏,因为破坏而遇到更多可能性,找到更多面的自己。“破坏经验可能是重塑自己,也是解构自己。”她语言中那股神秘的力量感,不得不让我将视角转到她绘画轨迹的最初形态。是什么构建出一个喜欢“破坏”与重构的她?

马灵丽谈及她初遇绘画的经历和大多数普通孩子一样。幼时,她被母亲送进一个美术兴趣班,开启她以玩为乐趣的绘画时光。她回忆:“其实我很感激小时候的兴趣班,让我知道绘画是可以尝试所有东西的,是可以去‘破坏’的,也是可以去创造的。”以兴趣为主的绘画,没有界定、没有规训、没有束缚,让她顺利考上四川美术学院。川美对于马灵丽而言是给予她“破坏”的机会:“在四川美术学院国画系的系统学习中,逐步规范了我的创作技法。此外,川美有一个非常厉害的地方,那就是鼓励学生自己去摸索和寻找创作的道路。”创作的过程就是一种实验的过程。当马灵丽第一次接触到绢这种材料时,那种像布匹一样柔软的质感,激发她想要使用绢作为创作媒介的冲动。一开始,经验告诉她:“绢是一个平面的呈现,所以她只是把绢作为一个平面来使用”。然而,随着创作的深入,马灵丽突然意识到,绢还可以像小时候那样用来任意把玩,在嬉戏中不经意间创造出新的东西。于是,绢成为她“经验破坏”的一次历程。马灵丽在“破坏”中寻找可能性,通过“玩”,让我们看到赋予更多可能性的褶皱艺术。

我从马灵丽刚毕业的作品《时间写的诗》到近期的展览《秩序》,发现她艺术风格的变化。她认为:“作品和人是一体的,是一种不虚张的自然流露,无论你处于哪个阶段,心境的一切都会自然地在作品中反映出来。因而,我在变化时,我的作品也同样在发生变化。这是一种相互影响、相互成就的关系。”20世纪中后期,法国哲学家雅克·德里达的解构理论掀起后现代主义思潮。本质与现象、主体与客观等一系列二元论思维模式被打破。艺术与观众、艺术家与艺术品之间的关系再次被重新解读。马灵丽的作品既有深厚的艺术底蕴又富有创新精神,给人们带来独特的重构式体验。“我认为‘破坏’的是经验,这是一种解构和不重复。”她每一次的经验破坏都会带来不一样的视觉冲击和情感共鸣。

对话中,我们谈及她2022年3月以自己名字命名的个展。那是一个类似白色盒子的画廊,从一个狭窄的门进入,眼前是一个空旷的空间,似乎什么都没有,画作却被堆积在一个角落里。马灵丽为我解读其中设计的细节:“那个展厅需要观众从狭窄的门进入,走进一个空旷、有点像厂房式建筑的盒子。为让观者与空间中的作品产生联系,需要他们首先感受到空间的空旷,才会开始四处寻找作品。”她用自己对空间的敏感度,打造出与观众一起纵观世界的通道,她乐于成为作品外的观众、观众中的观察者。马灵丽说: “因为我在创作时,代入了整个空间,以及跟观众的一种关系。”她对空间有着特殊的感受力,像一个剧场导演一样,设计着每一个空间衔接中的细微变化,包括气息、感受、声音、动作。她说:“因为在创作过程中,它是在一个流动的艺术空间,我只是最后将它拉平而已。”她用理性的仪式感构建一个媒介,用破坏和重构创造生活与艺术中的无限可能。我在编写采访大纲时,发现诸多报道中定义成当代“新工笔”画家,她却只是淡淡回应,不想用一个名称来界定自己,她仅是变化、“破坏”中的马灵丽。

《蹼》

旁观“变化中的稳定”

马灵丽身上的幽默感,就如同四川人在面对困难时,自我化解、自我安慰的那份乐观。她始终将自己视为生活的旁观者。由于家庭背景的原因,她的母亲是北京人,父亲是四川人。她在奶奶家度过童年,文化的差异使她得以从一个观察者的角度,观察着自己身边的变化。这也悄然提升她对事物变化的敏感度和适应度。在她看来,对与错只是一个选择,甚至创作都是一个自然而然的过程,“因为我认为它是变化的,它是人们想要去追求的一种表面稳定。所以在我很小的时候,是作为旁观者给我的基本认识,我才能逐渐回到自己,想明白我要去寻找的到底是什么?”这让我想起她画作里的“眼睛”,她仿佛用这双“眼睛”在旁观着生活、接受着变化。我好奇她如何从“眼睛”的窥视中突破自己的艺术创作,她说:“这是一种观看,也是一种被观看。我认为这个形象只是一个界,如同一条通道里面的中轴,在里面有多种选择,或是像一个圆可以散发出多条射线。后面的作品,就是从这个中轴来确定我要往哪一条射线走,其实也是一种‘破坏’。”

她的作品不仅仅只是展出的那一瞬间,而是一个涵盖整体性、时空性、概念性、意象化的一个流动过程。艺术一直是打开新的空无、保持对空无的敞开态度以及保持任何可能性的生成。而马灵丽,则运用身体与绘画的关系、作品与展览空间的关系,在观众的行动中成就“能量在场”的意义。我们聊到大家都很喜欢的展览《蹼与药》:“那部作品诞生于疫情爆发的第一年,当时我只能接触到居住小区附近的朋友,由于戴口罩的原因,让我产生了为他们拍摄背影的念头,那种身体皮肤和骨骼之间扭动的状态切实地涌动着极强的生命感。”艺术家的灵感或许是一种瞬间性的萌发,那段时间她常看现代舞先锋皮娜·鲍什的视频,在音乐与身体的节奏间,去感受自己身体呈现的各种状态,由此诞生作品《折射的合唱》。她将这些后背排列在一起后,巧用两层展厅的关系,以一种上扬式的悬挂方式陈列:“看起来像是晾晒,但又像是一个在挂着的经幡。”这个整体设计仿佛是一种天、地、人之间的对话。她还巧妙地设计出一个长窗,使得观者只能在一个通道里向窗内观看所有作品。这种设计给观者带来限制,但从远处望去,又具有更远、更大的能量,因为观众也是她作品的一部分。正是这种力量,吸引并触动着每一位走进展览的观者。有一位住院很长时间的观众看完展览后感叹:“有一种当时在医院病床上弥留的感觉,它是一种生命本真的力量。”在我看来,无论是《蹼与药》还是后期的创作,马灵丽都能以一个平凡人的视角去开启所有人对生命的感动,或者是感知的窗口。她却觉得这一切都不是刻意为之:“我的创作都源于我自身的感受,从不会刻意去追求它是什么,作品只是物化的表现,可以滋生出不同的‘相’。”

曾经有报道说,她的作品有一种极强的“元控制”。然而,在我的解读中,这并非控制,而是这个作品唤起观者对“元”认知的“相”。马灵丽站在一个旁观者的角度,观望着我们每一次的感触与变化,又悄然地转化成她创作的力量。她以生活的真实去化“相”,幻化出真正的力量。

《时间写的诗》

《折射的合唱 》

纵观“生命”万象

我们在探索世界本质和意义的过程中,试图寻求解答关于生命、存在与意识的问题。与马灵丽的交谈仿佛让我找到一种纵观的人生哲学,她以其独特的视角和深刻的洞见,为我揭示出一个全新的生命图景。我们的话题从生活到作品,再回到生命。

马灵丽在朋友圈中晒出的宠物猫,引发我们关于“生命”和“生死”的讨论。其实在养这只猫之前,她还曾养过一只比自己还高的阿富汗犬,这是她刚来北京时朋友赠予的,并且像一个老伙计一样陪伴她多年。她回忆:“那条狗给予我很多启示。无论是动物还是灵魂,它已经超越了狗的范畴。我收养它时,它已经五岁,我养了它七年。它在疫情爆发前的一年去世。”对马灵丽而言,这只狗是一种陪伴和依靠。狗的离世让她第一次真切地感受到“死亡”的过程,仿佛给她上了一课。我们是否真的关注过“生与死”,或者说如何看待“生与死”?也许就像我们看待“黑暗和光明”一样。马灵丽说:“黑暗和光明,它们之间真的有如此巨大的差别吗?这只是观察角度的问题。我们认为自己处于黑暗中,只是因为我们的观察角度使然。我们习惯于将光明定义为正面,黑暗定义为负面,这种定义方式,使得我们在面对事物时,往往只看到其中的一面。然而,你站在此岸,望向彼岸,此岸其实即彼岸。当你没有区别心时,你的观察角度和理解便会不同,所以我觉得死亡和生存相同。”我们将世界视为一个不断变化的过程,而非一系列孤立的事件。世界是由无数相互关联、相互影响的因素构成的复杂网络,而每个事件都是这个网络中的一部分。这些事件不仅受到过去的影响,同时也塑造着未来。

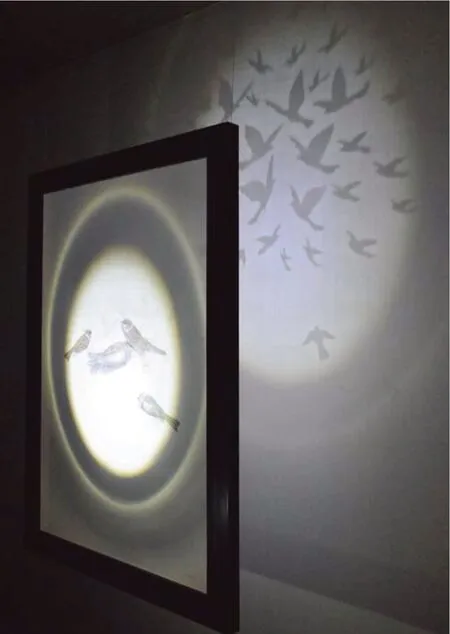

在马灵丽的作品中,我们能看到不同层次的变化和“破坏”。她以前试图通过空间的运用,引导观众去感受“肉眼可见”的神秘感,以自然的方式展现物质世界与精神世界的交融。然而现在的她,作品更加纯粹和简单,呈现出对生活细节的敏锐捕捉和对人性深度的剖析,勾勒出自己在生命运动轨迹中自然形成的场域。马灵丽用她毕业时创作的作品为例,为我们解读虚与实的关系,当光影再现那种“肉眼可见”的神秘时,那是一种空间的链接,一种观众能切实感受到的虚实效果。她认为,人们对实与虚的感受,取决于各自的理解。所看到的实与虚,就如同“生与死”,只有当人们有分别心时,才会看到此岸即是彼岸。之后她更意识到:“就作品的画面表现来说,我的艺术创作逐渐趋于平面化。在早期,我会仔细斟酌光影的运用,但现在,我更倾向于将各种元素融合在一起,这样的表达方式才符合我目前对艺术的理解,它就像一个共同体,或者是一种自发过程。”

马灵丽凭借她旁观者的智慧,以谦逊和敬畏的心态,通过作品展示出一种独特的认知视角。这是一种超越直接参与者、深入观察和理解事物真相的哲学观念。正如同苏格拉底所言:“我知道我一无所知。”马灵丽以平凡的姿态,揭示了她对知识的追求永无止境。