两栖动物抗菌肽研究进展及其在畜牧业中的应用前景

李思琪,高学军,张明辉

(长江大学动物科学学院,湖北 荆州 434023)

滥用抗生素导致大量耐药菌株产生、抗生素疗效下降、食品抗生素残留超标等一系列问题,严重威胁着人类和动物的健康。抗菌肽(Antimicrobial peptides,AMPs)作为抗生素的可能替代物,其开发和应用已成为热点。两栖动物抗菌肽是一类广泛存在于两栖动物皮肤表面和黏膜上的天然抗菌物质,本文对其研究进展以及在畜牧业中的应用前景进行了综述,为相关开发应用提供数据参考。

1 两栖动物抗菌肽概述

抗菌肽源于动物、植物、细菌、病毒和人体中,对各种病原体具有抗菌作用。抗菌肽的氨基酸数目为10~100 个,通常含有大量的亲水和疏水氨基酸,使其具有极性和非极性区域的两亲性特征。与抗生素相比,抗菌肽的抗菌优势在于抗菌肽会破坏并渗透靶细胞膜,造成难以修复的损伤,其多作用机制和多作用靶点的抗菌特性使抗菌肽在应用过程中产生耐药性的概率较低。除了抗菌作用外,抗菌肽还具有抵御病毒、寄生虫、癌症、糖尿病、炎症、氧化胁迫、蛋白酶活性等作用。

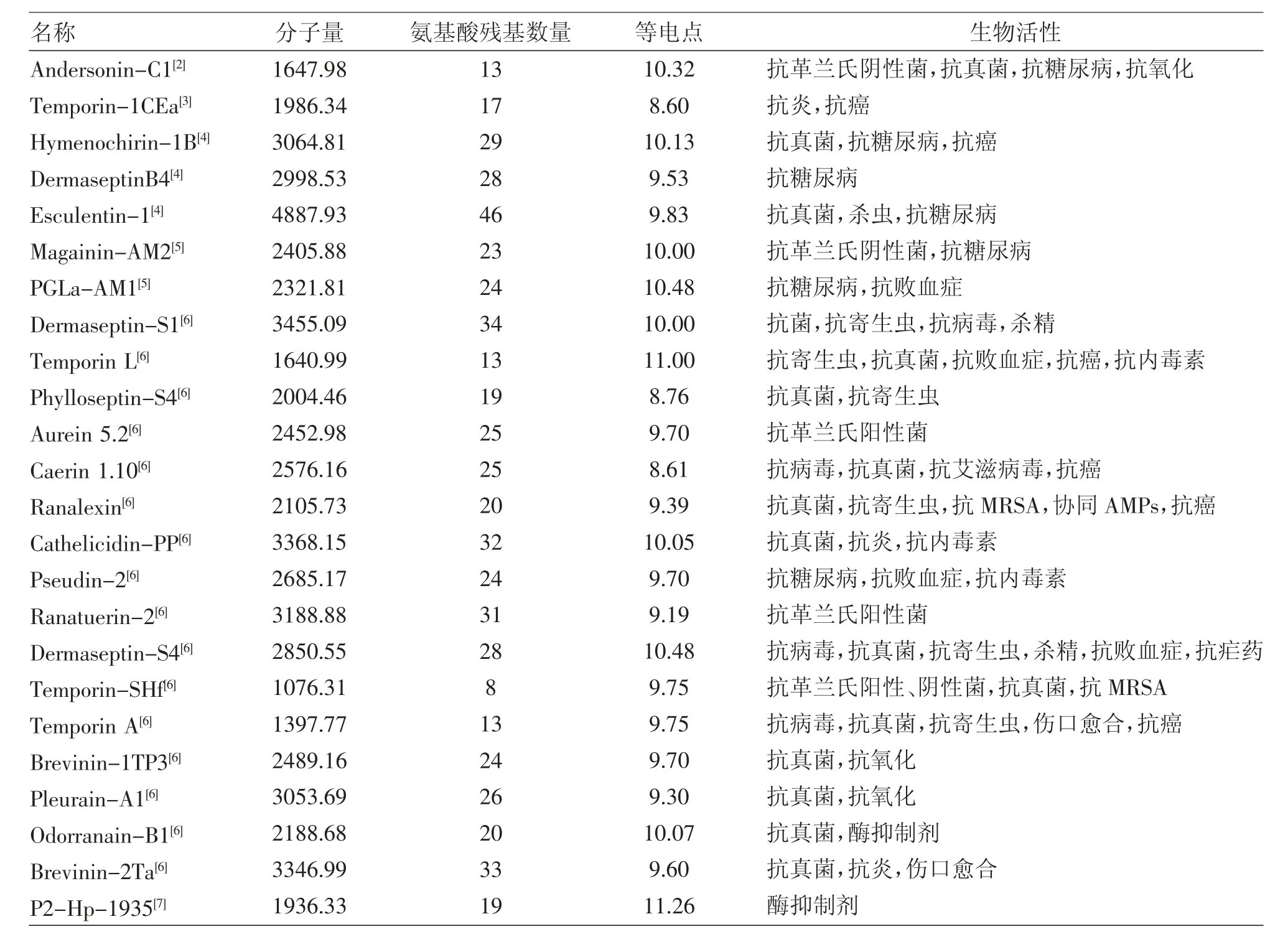

两栖动物皮肤结构特点是缺少鳞片或毛发的保护,且两栖动物的皮肤内含有丰富的腺体,主要包括黏液腺与颗粒腺。两栖动物抗菌肽主要在多核颗粒腺体(也称为浆液腺或毒腺)中合成,生成的抗菌肽被颗粒包裹生成前原蛋白,经特定蛋白酶切割后获得具有生物活性的成熟抗菌肽。1988年从非洲爪蛙皮肤中分离得到第一个来源于两栖动物的抗菌肽Magainins[1]后,陆续在世界各地发现各种两栖动物抗菌肽。随着生物耐药性逐渐提高,从两栖动物皮肤分离出的抗菌肽作为新型多功能药物受到关注。已发现的两栖动物抗菌肽见表1。

表1 已发现的两栖动物抗菌肽

2 两栖动物抗菌肽的作用机制

两栖动物抗菌肽的作用机制主要包括两种模式:膜破坏性和非膜破坏性。

2.1 膜破坏性模式

膜破坏性模式是两栖动物抗菌肽最主要的作用机制。例如来自奇异多指节蟾(Paradoxical frog)的两栖动物抗菌肽Pseudin-2 与膜相互作用产生孔隙发挥作用[8]。抗菌肽积聚在病原体的膜上,在桶壁模型中形成孔隙,或在环孔隙模型中形成肽和脂质衬里的孔隙,或在地毯模型中将膜溶解成被抗菌肽分散的颗粒[9]。在所有模型中,都包括抗菌肽在膜表面的积累,其正电荷区域与细胞膜上带负电荷的磷脂发生静电相互作用,使抗菌肽分子的疏水端插入细胞膜的脂质膜中,进而改变脂质膜结构,最终导致细胞膜破裂、细胞死亡。

2.2 非膜破坏性模式

非膜破坏性模式是指两栖动物抗菌肽在进入细胞之后,与细胞内靶点的特异性结合,干扰细胞的正常代谢,达到抑制和杀灭细菌的目的。两栖动物抗菌肽主要通过以下几个方面在细胞内发挥作用:(1)干扰DNA 和RNA 正常代谢[10],抑制RNA 聚合酶活性;(2)抑制细胞壁的合成,阻碍细胞进行增殖分裂;(3)影响细胞内蛋白质的合成;(4)抑制细胞内各种酶的活性,如两栖动物抗菌肽P2-HP-1935 可以抑制乙酰胆碱酯酶(AchE)[11]。

3 两栖动物抗菌肽的生物活性

3.1 抗菌活性

大肠杆菌可引起人畜肠道疾病,破坏肠道屏障,加剧全身炎症反应,严重威胁人类健康和畜牧业发展。从两栖动物牛蛙(Rana catesbeiana)皮肤中分离出的抗菌肽Ranatuerin-1 具有广谱抗菌效果,其对大肠杆菌(Escherichia coli.)、鼠伤寒沙门氏菌(Salmonella typhimurium)、肺炎克雷伯菌(Klebsiella pneumonia)、金黄色葡萄球菌(Staphylococcus au-reus)和白色念珠菌(Candida albicans)具有抗菌作用[12],可应用于治疗畜牧养殖业中大肠杆菌引起的腹泻。

由传染性病原体引起的牛乳腺炎通过降低奶牛生产性能、增加淘汰率给奶业带来巨大的经济损失。牛乳腺炎是由细菌病原体引起的牛乳腺/乳房的炎症。大肠菌群、化脓性链球菌、无乳链球菌、真菌(酵母样)和原藻属均会引起严重的乳腺炎。将具有抗菌作用的两栖动物抗菌肽代替抗生素加入饲料中,可提高奶牛的免疫力,减少牛乳腺炎发生的概率[13]。

3.2 抗病毒活性

猪传染性胃肠炎病毒(TGEV)是一种肠道冠状病毒,已导致全世界仔猪的高发病率和死亡率[14]。以往研究表明,TGEV 可导致2 周龄仔猪和断奶仔猪严重腹泻、呕吐和脱水,导致大量仔猪死亡。Jin等[15]研究发现,从中华蟾蜍(Bufo gargarizans)的皮肤分泌物中分离出来的蟾蜍灵、华蟾素和远华蟾蜍精均对MERS-CoV、SARS-CoV 和SARS-CoV-2 冠状病毒变种具有抗病毒活性,可为畜牧业治疗TGEV 提供新策略。

3.3 抗寄生虫活性

许多寄生虫病属于人畜共患病,因此在畜禽养殖过程中动物感染寄生,不仅对养殖业造成极大损失,也会危及人类生命安全。从海蟾蜍(R. marina)中分离出的抗菌肽蟾蜍灵、脱氢蟾蜍毒素、海蟾蜍毒素和海蟾蜍精具有在体外对恶性疟原虫生存能力产生影响的作用[16]。Rodriguez 等[17]从阿拉塔犀牛蟾蜍(Rhinella alata)中分离出的抗菌肽蟾蜍灵和华蟾素表现出抗锥虫活性。这些结果表明,由于两栖动物抗菌肽具有的抗寄生虫活性,或可将其运用于畜禽养殖及水产养殖中,减少寄生虫对养殖业造成的损失,降低对人类安全的威胁。

3.4 抗癌活性

由于癌细胞被转化并暴露阴离子磷脂酰丝氨酸(PS),这种类似细菌的膜特性可能为阳离子抗菌肽的细胞选择性提供分子基础。Nooranian 等[18]研究发现来自湖蛙(Rana ridibunda)皮肤分泌物的抗菌肽Brevinin-2R 通过抑制人宫颈癌细胞(HeLa)细胞的增殖,发挥抗癌活性。

3.5 抗糖尿病活性

2 型糖尿病(T2D)是一种胰岛素释放不足以保持人体葡萄糖平衡的疾病,刺激胰岛素的产生是主要的T2D 治疗方式。Soltaninejad 等[19]研究发现分别分离自特立尼达猴树蛙(Phyllomedusa trinitatis)和红眼树蛙(Agalychnis callidryas)的抗菌肽Dermaseptin B4 和Dermaseptin-LI1 在葡萄糖反应性大鼠胰腺β 细胞(BRIN-BD11)中刺激胰岛素释放,证明这两种抗菌肽可通过诱导β 细胞释放胰岛素,治疗糖尿病。

3.6 抗氧化活性

从泽陆蛙(Fejervarya limnocharis)皮肤中分离得到的Brevinin-1FL 可以浓度依赖性地清除NO和羟基自由基,并减轻铁氧化[20]。Paraso 等[21]发现Brevinin-1FL 还可以在慢性热应激条件下维持鸡正常的肠道结构、肠道吸收和黏膜免疫功能,并可消除由慢性热应激导致的生长抑制。这些研究表明,作为抗氧化剂的Brevinin-1FL 对氧化损伤引起的疾病具有强大的治疗潜力,可应用于畜禽养殖的热应激治疗中。

4 两栖动物抗菌肽在畜牧业中的应用展望

随着抗生素在畜禽生产中的大量使用,动物体内抗生素残留和细菌耐药性问题日益严峻,这一问题对畜牧业的发展和人类的食品安全构成了巨大威胁。寻求绿色无污染且安全的抗生素替代品已成为畜牧业研究的重点,且多种抗菌肽在畜牧业的应用已获得初步成效。Zhang 等[22]将一种人工合成的抗菌肽(WK3)加入仔猪饲料中,发现抗菌肽的加入可改善仔猪平均日增重和平均日采食量,并能提高免疫力有效减少腹泻。Jin 等[23]在阉割的公牛的基础日粮中添加抗菌肽(天蚕素cecropin 和蜜蜂抗菌肽apidaecin 各50%),使牛的平均日增重、胴体重量和净肉重显著增加。

目前,两栖动物抗菌肽在畜牧业研究中应用较少,且至今未能批量运用于规模化的养殖。限制两栖动物抗菌肽规模化使用的问题主要有以下四点:(1)具有带正电荷的特征,使其在NaCl 浓度升高时,与NaCl 相互作用降低其与细菌膜的静电活性。(2)具有两亲性特征使其易与血清蛋白(如白蛋白和脂蛋白)结合,降低抗菌活性。(3)易被存在于肠黏膜、胃肠道和血液中的蛋白酶水解降解[24],影响其稳定性。(4)人工合成抗菌肽的成本远高于抗生素的合成成本,使其无法大规模运用。

如今,已制定一些策略解决这些问题。(1)运用不同的递送系统来改善两栖动物抗菌肽蛋白水解降解的情况,提高其稳定性和生物利用率[25]。(2)进行两栖动物抗菌肽的化学修饰。Casciaro 等[26]研究发现两栖动物抗菌肽经典的螺旋结构在局部或整体扭曲时,可提高蛋白酶的稳定性和降低肽毒性,而不会显著减少抗菌活性。(3)将两栖动物抗菌肽通过基因工程技术整合到益生菌(如枯草芽孢杆菌)基因组中,通过诱导使其大量表达。

目前,在畜牧生产中使用两栖动物抗菌肽作为治疗剂或饲料添加剂的安全性和有效性仍然存在很多问题需要解决,同时需要不断开发多种抗菌化合物以及阐明其抗菌作用机制,进一步降低耐药菌产生的风险。□