寻找语境与史源追考

——不同历史时期“钲”名实辨析

刘文荣

序 言

中国音乐历史悠久,乐器文化取得了辉煌的成就。在漫长的乐器历史发展过程中,随着乐器种类的不断增多,某些乐器因同源所出、同一谱系以及在发音原理、制作材质、演奏方法、形制结构等方面的相同或相似而具有同样的名称,然而乐器并非为同物。如宋陈旸《乐书》中所反映的“今民间谓之箫管非古之箫与管也”(1)(宋)陈旸:《乐书》卷一四八,文渊阁四库全书本第211册,上海古籍出版社1987年,第685页。。亦如明《禅林象器笺》有载:“僧磬与乐器磬,其形全别。乐器磬,板样,曲折。《考工记》所谓倨句一矩有半者,僧磬如钵形”(2)(明)无著道忠:《禅林象器笺·呗器门·磬》卷十八,台北:佛光出版社1997年,第1413页。。

可以看出,乐器名称相同而实异,此即同名乐器在不同历史时期所呈现出的不同器现象,亦即同名异实乐器,“钲”即为其一。

钲历史悠久,今考古实物钲有如四川广汉出土战国虎纹钲(图1)、重庆涪陵田溪出土战国双王钲、重庆黔江蚕文钲、河南三门峡虢季墓出土春秋兽面纹钲等(3)参见方建军:《地下音乐文本的读解》,上海音乐学院出版社2006年,第198—200页。,此类钲体形均较为狭长,其甬直,近衡端设旋,且甬体有内孔,并与钲舞面内孔相连可持柄击奏。

图1 西周虎纹钲(4)严福昌,肖宗弟主编:《中国音乐文物大系·四川卷》,大象出版社1996年,第58页。

关于钲的研究,学界已有不少开拓,如在李纯一、王子初、方建军、马国伟、林巳奈夫等学者的研究下(5)参见李纯一:《中国上古出土乐器综论》,文物出版社1996年,第310—321页;王子初:《中国音乐考古学》,福建教育出版社2003年,第275—278页;方建军:《地下音乐文本的读解:方建军音乐考古文集》,上海音乐学院出版社2006年,第193—218页。[日]林巳奈夫:《殷周青铜器综览》第1卷《殷周时代青铜器的研究》;马国伟:《句鑃与铙、铎、钲》,载《天津音乐学院学报》2015年第3期,第62—67页; [日]林巳奈夫著,广濑薰雄、近藤晴香、郭永秉译:《殷周青铜器综览》(第三卷)《春秋战国时代青铜器之研究》(全二册),上海古籍出版社2017年,第389—392页。,已取得了较为丰硕的成果。但系统梳理现有研究发现,关于钲古今同名异器的辨析,以及在同名背后所蕴涵的深层发音原理异同表现等方面尚有待研究。有鉴于此,在前人研究的基础上,本文就钲在古今的名实异同及在文献中的印证辑录、同名之由作进一步探讨,希冀引起学界对古今同名乐器名实异同进行再认识的关注,敬希方家指正。

一、古“今”钲同名不同器之实

稽考文献,古代钲乐器有着大量的记载。首先如《诗经·小雅·采芑》有载“钲人伐鼓”(6)周振甫译注:《诗经》,中华书局2002年,第266页。按:《毛诗传》卷十注载:“钲以静之,鼓以动之”,谓即鸣钲则止,击鼓则进。,并且亦载“陈师鞠旅”“伐鼓渊渊,振旅阗阗”(7)周振甫译注:《诗经》,中华书局2002年,第266—267页。,可以看出表现军旅出征时的威武阵容以及钲与鼓紧密的关联。《朱集传》对“钲人伐鼓”有释云:“钲,铙也、铎也。伐,击也。钲以静之,鼓以动之”(8)(宋)朱熹:《诗集传》卷十,四部丛刊三编景宋本。。其中所云“钲以静之”,在宋王黼所撰古器物学的重要著作《宣和博古图》所载“周龟纯钲”中亦可互证(图2)。书卷二十六有载该钲以龟纹为饰,龟性喜静,故钲以龟饰。如其文云:“周龟纯钲,夫是器钲也。其纯饰以龟。盖钲以止鼓为义,龟位壬癸,于方则止而静,而其为物,又性隐状,故取之以为饰”。(9)(宋)王黼:《宣和博古图》,上海书店2017年,第480页。

图2 《宣和博古图》所载“周龟纯钲”

该钲在清《乐律典》中亦有所载,并直接以“周龟纯钲图”为之命名(图3)。此种钲与湖南宁乡三亩地出土商代晚期云纹铙似(图4),均短甬,甬上有旋,口弧曲稍小,可以看出“钲,铙也”的释义所在。同有此载者,亦如《汉书》卷十二载“假以钲鼓”,东汉应劭注云:“钲者铙也,似铃,柄中上下通”(10)(汉)班固:《汉书》,中华书局1962年,第354页。。《毛诗注释》更是肯定钲为铙,载:“《说文》云:钲,铙也,似铃,柄中上下通,然则钲即铙也”(11)(汉)毛亨:《毛诗正义》,《四库家藏·经部》,山东画报出版社2004年,第719页。。即此,可以看出其钲似铙的器形所在以及在军旅中的用乐功能。

图3 《乐律典》所披“周龟纯钲图”(12)(清)陈梦雷主编:《古今图书集成·乐律典》,台北:鼎文书局1977年,第984页。

图4 湖南宁乡三亩地出土商代晚期铙(13)《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·湖南卷》,大象出版社2006年,第12页。

另外,《宣和博古图》亦有载“周云雷钲”,因其周身以云雷为饰,故名。《宣和博古图》对雷饰在钲上的意蕴有详细的解释,如云“则兵所贵者,在能震服而已。不特如此。雷为天威,而兵者所以将天威者也。雷之收发必以其时,而兵者贵乎戢而时动者也……而钲又取夫止于一而已”(14)(宋)王黼:《宣和博古图》,上海书店2017年,第483—484页。,可以充分看出,钲的军旅功用与主要的用乐方式。即此,今考古所证,钲类铙,但其器形形体小于铙,其体较铙狭长。

此为先秦在军旅中较多使用的钲器,我们再看近古清时文献对钲的记载,《清会典事例·乐器一》在“金之属”中第八条有对钲的形制与尺寸详尽的记载,如其文曰:“钲以铜为之,形如盘,口径八寸六分四厘,内深一寸二分九厘八毫,边阔八分六厘四毫。外用木为匡,边穿二孔,以系于匡,匡外有铜环,以黄绒紃悬于项而击之”(15)(清)昆冈等修、(清)刘启端等纂:《清会典事例》卷五百二十九,《续修四库全书》第806册,上海古籍出版社2002年,第318页。。

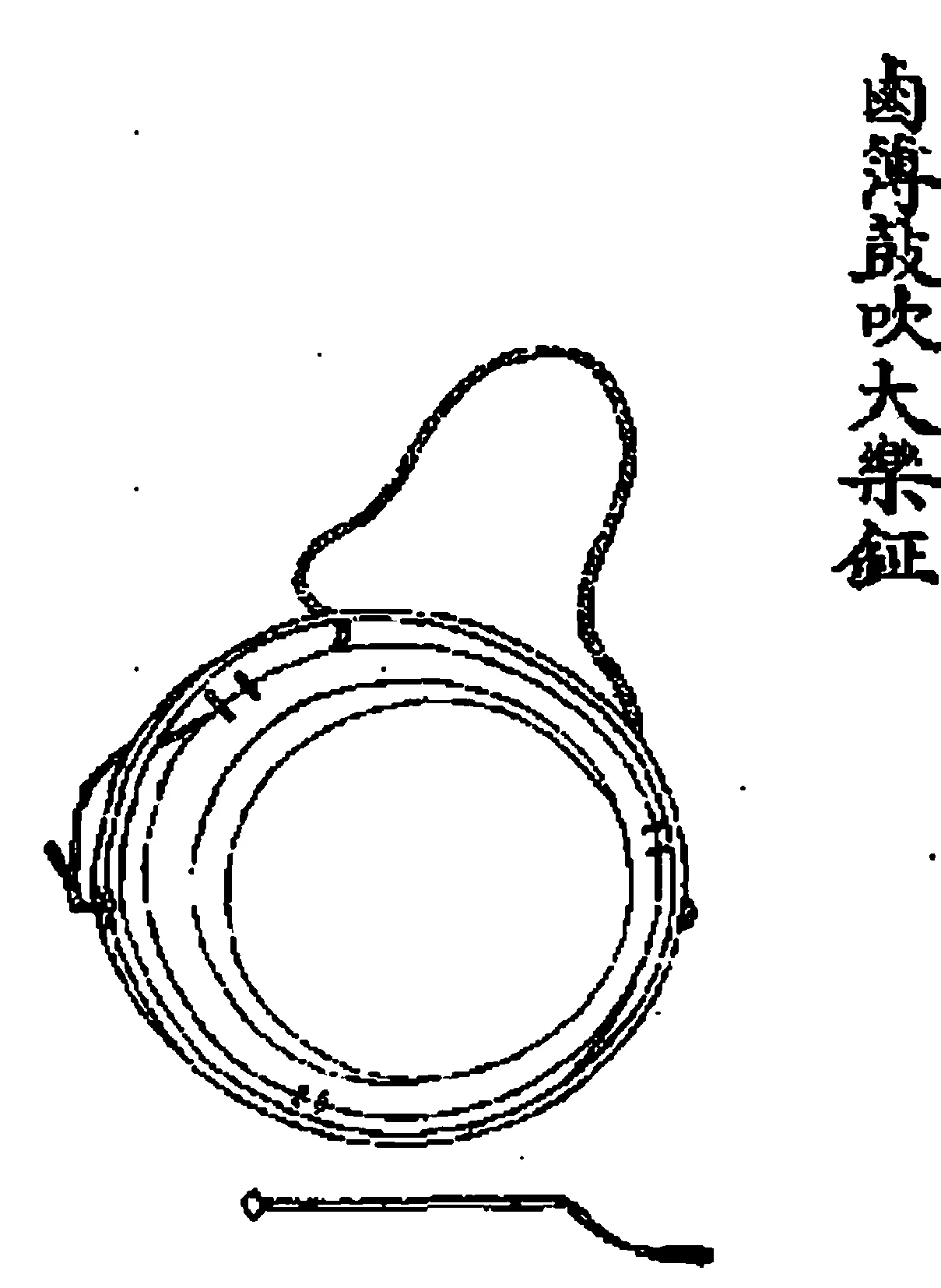

清《皇朝礼器图式》对钲亦有专论,云:“谨按杜佑《通典》:近世有如大铜叠,县(悬)而击之,以节鼓,呼曰钲”(16)(清)允禄等:《皇朝礼器图式》,清乾隆三十一年(1766年)武英殿刻本。,并披图如下(图5):

图5 《皇朝礼器图式》中的“卤薄鼓吹大乐钲”(17)同注。

可见,“近世”出现的此种名为“钲”的乐器与上古商周及春秋、战国出现的同为钲名的乐器并不相同。

如上所言,“近世”出现使用的钲,多用于卤薄鼓吹中,且形圆,有如铜锣。该种钲在唐后各代均有卤薄鼓吹中的用乐。如《辽史·乐志》“鼓吹乐”载前部卤薄鼓吹乐中使用了“金钲十二”(18)(元)脱脱等:《辽史》卷五十四《乐志》,中华书局1974年,第894页。。《元史·礼乐志》载:“金钲二,制如铜盘”(19)(明)宋濂等:《元史》,岳麓书社1998年,第960页。。《清朝礼器图式》载:“本朝定制卤簿鼓吹大乐钲,范铜为之,形如盘面,平径八寸六分,深一寸二分,边阔八分,穿六孔,两孔相比,周以木,亦穿孔,以黄绒紃联属之。左右铜环二,系黄绒紃,悬之于项,击以椎,髤朱,圆首”(20)(清)允禄等:《皇朝礼器图式》,清乾隆三十一年(1766年)武英殿刻本。。

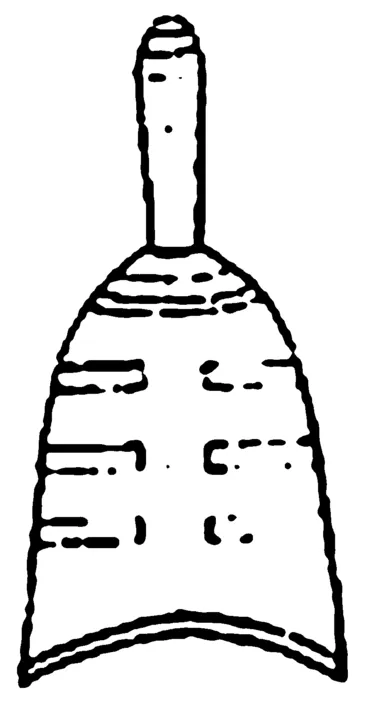

陈旸《乐书》卷一百三十五亦有立“鼓吹钲”(图6),归于“俗部·八音金之属”条,其云:“鼓吹钲其来尚矣。今太常鼓吹部用之”(21)(宋)陈旸:《乐书》卷一三五,文渊阁四库全书本第211册,上海古籍出版社1987年,第606页。。在述论文字之余,亦有绘图如下:

图6 陈旸《乐书》中的鼓吹钲图

可见,其钲形圆如盘面、悬挂击奏的充分体现。陈旸在《乐书》亦载“小钲”条,并有绘图,言钲“柄中上下通”,并亦有披图(图7)。

图7 陈旸《乐书》中的小钲图

陈旸《乐书》小钲图所绘归于“雅部·金之属”,在图旁亦注有文字强调该钲的“象钟形,旁有二十四铣”(22)(宋)陈旸:《乐书》卷一百一十一,文渊阁四库全书本第211册,上海古籍出版社1987年,第458页。。陈旸《乐书》在雅部载有似钟之钲外,在俗部同载有钲乐器,再次说明同名钲并非为同物,即如上文献所载圆形似盘面之鼓吹钲并非上古语境所称形似钟体之钲乐器。可谓,不同时期古“今”钲同名却不同器。

难能可贵的是,早在马端临《文献通考》中即以道出古“今”钲的区别,如其文载:“鼓吹钲,其来尚矣。今太常鼓吹部用之……以蛟龙为簴,下有趺,中悬钲。钲形圆如铜锣,《周礼》鼓人所掌金钲形如钟,与此异”。(23)(元)马端临:《文献通考》卷一百三十四《乐考七》,中华书局1986年,第1197页。马端临《文献通考》有言形圆似铜锣之鼓吹钲与《周礼》所载形似钟之钲有异,正是一语道破古“今”钲器同名异实的区别。可见,宋时其所指“今太常鼓吹部所用”钲与“《周礼》鼓人所掌金钲”异。

此外,《续文献通考》亦对不同历史时期钲有详细的对比描述,其云:“雅部有金钲……其状盖如小钟。俗部别有鼓吹钲,则形圆如铜锣。注云:《周礼》‘鼓人所掌金钲’形如钟与此异。是鼓吹部之钲,不应与节乐之钲同列……雅部节乐之钲,其制已变,同俗部则只须并载,不烦其出也”。其后续云“大抵后代之钲俱不作钟式,而作锣式矣”(24)(清)嵇璜:《续文献通考》卷一百零九《乐考》,清文渊阁四库全书本。,其为《续文献通考》对不同时期钲有别缘由的判断与推测。

近人学者林谦三在《东亚乐器考》一书中,更是直接指出不同历史时期钲的区别,其云:“周代四金之一的钲是钟形的,而唐代则将铜锣状的也叫做钲”(25)[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译、曾维德等校,上海书店出版社2013年,第72页。。林氏亦续云奈良东大寺即有钲之实物,并绘图如下(图8):

图8 日本奈良东大寺所藏钲(26)同注。

由形制看,该钲似锣,非为上古钟形之钲,其与唐“大铜叠”式悬挂击奏的鼓吹钲有一定的联系,此亦正是《通典》所载似大铜叠之钲(27)(唐)杜佑:《通典》卷一四四,中华书局1988年,第3673页。,该钲“悬而击之”,用以节鼓。

由上所考得出,同样所名为“钲”,但乐器并不相同。即乐器之名同,而乐器之实并不同。换言之,在不同历史语境中,钲同名异实,即有形制呈钟体,似铙之钲,亦有形制呈盘体,似锣之钲(28)按:本文以钲出现时代将前者形制呈钟体,似铙之钲称为古钲,后者形制呈盘体,似锣之钲称为今钲,下同。。特别是陈旸《乐书》对同为“钲”名但其形制不同乐器载于同书,即是同名异器最好的印证,亦是古人对乐器名实考辨鲜活的说明。

二、“伐鼓”之“古”钲历史语境与文献稽考

史籍中乐器名称的书写常有混乱者,如明人所记“又有紧急鼓者,讹为锦鸡鼓”(29)(明)沈德符:《万历野获编》,上海古籍出版社2012年,第548页。。今有出版物在释钲时,常将上古钲与唐后鼓吹钲混为一谈,即用盘形似锣之钲来释似钟之钲。

如丁福保在《佛学精要辞典》中释“钲”为“铙之小者曰钲,为法事时之用”(30)丁福保:《佛学精要辞典》,宗教文化出版社2014年,第340页。,显然未深入考察不同时期钲名有不同所指之区别。“铙之小者曰钲”为上古语境之钲,犹《国语》《说文》所载似钟之钲。“为法事时之用”乃指圆盘之钲(31)按:日本奈良东大寺保存的法会使用盘面之钲背有铭文,云:“东大寺末寺渡部净土堂迎讲钲鼓五之内/建久九年(1198年)二月二日/大和尚南无阿弥陀佛”——见罗世平,如常主编:《世界佛教美术图说大典· 工艺》,湖南美术出版社2017年,第644页。另如日佛学家梅原猛所云:“净土教在念佛时敲钲“——[日]梅原猛:《佛教二十讲》,四川人民出版社2008年,第142页。再如《元史》卷四三载元顺帝造宫漏,其上设佛殿,并造一神悬钲,云:“上设西方三圣殿,匮腰立玉女捧时刻筹,时至,辄浮水而上。左右列二金甲神悬钟,一悬钲”, (明)宋濂等:《元史》卷四三《顺帝本纪六》,中华书局1976年,第918页。,如日本奈良东大寺保存的法会使用盘面之钲,亦如唐《城南联句》云:“寺砌上明镜,僧盂敲晓钲”(32)周振甫主编:《全唐诗》,黄山书社1999年,第5753页。。

另如《中国佛教文化简明辞典》引申所释“钲,小铙的名称,形似钟而狭长,有长柄可执,敲击而鸣,作法事或念佛时用以调节奏”(33)萧振士:《中国佛教文化简明辞典》,世界图书出版公司2014年,第345页。,完全将历史不同时期古“今”同名异实钲混淆,亦即在乐器称呼上的殽杂不判而误认为同名即同器。

现辨如下,以下所谓皆为似钟之“古”钲:

《孙子》卷七载:“钲鼓相应”(34)孙武:《孙子》卷中《势篇》,上海古籍出版社2016年,第67页。。班固《汉书》卷四十九载:“前击后解,与金鼓之音相失”。师古曰:“金,金钲也。鼔所以进众,金所以止众也”(35)(汉)班固:《汉书》卷四十九,中华书局1962年,第2279—2280页。。《东观汉记》卷二十一载:“马骑万余匹,殷天蔽日,钲铎金鼓,雷震动地”(36)(汉)刘珍等:《东观汉记》,齐鲁书社2000年,第206页。。上古钲亦有称丁宁者,如《说文通训定声》载:“钲,亦名丁宁。丁宁者,钲之合音也。”(37)(清)朱骏声:《说文通训定声·鼎部第十七》,武汉古籍书店1983年,第856页。周左丘明《春秋左传正义》卷二十一有载“丁宁”,晋杜预注云:“丁宁,钲也”。韦昭《国语韦氏解》载:“战以淳于、丁宁儆其民也……丁宁,谓钲也”。(38)引董立章:《国语译注辨析》,暨南大学出版社1993年,第463页。是书在卷十九云“王乃秉枹,亲就鸣钟鼓、丁宁、钅享、振铎”时,续释“丁宁,谓钲也”。(39)(战国)左丘明:《国语》,上海古籍出版社2015年,第409页。王粲《王仲宣集》载:“钲鼓若雷,旌麾翳日”(40)张蕾校注:《建安文学全书·王粲集校注》,河北教育出版社2013年,第41页。。沈约《宋书》载:“习以钲鼓之节,若假勇以进”(41)(南朝梁)沈约:《宋书》卷八十二,中华书局1974年,第2096页。。范晔《后汉书》卷一载:“埃尘连天,钲鼓之声闻数百里”(42)(南朝宋)范晔:《后汉书》卷一,中华书局1963年,第7页。。

陈旸《乐书》在“雅部·八音金之属”以及《三才广志》有专立“金钲”条,并有披图(图9、图10):

图9 陈旸《乐书》中的金钲(43)(宋)陈旸:《乐书》卷一百一十一,文渊阁四库全书本第211册,上海古籍出版社1987年,第457页。

即上,释名古钲主要文献所载者兹汇总如下:

表1 主要释古钲文献存录一览表

三、“今”钲之语境与文献厘定

唐时起出现之钲,有圆如铜盘,悬挂于架击奏以发声者,正如《旧唐书·乐志》所载“悬而击之”之圆形鼓吹钲。

以下厘定为似锣,圆形之钲:

“今”钲多用于卤薄鼓吹中,唐段安节《乐府杂录》记载“鼓吹部”卤薄中大量使用了钲,如其文云:“鼓吹部即有卤簿、钲鼓”(45)(唐)段安节:《乐府杂录》,商务印书馆1936年,第9页。。在《通典》中则大量具体有记载,如《通典》记载唐“开元礼·大驾卤薄”中使用了金钲十二面。在“皇太后皇后卤薄”中“前后部鼓吹金钲”。在“皇太子卤薄”伴随着鼓使用了“金钲各二面”,并以“左鼓右钲”的规制出现。在“亲王卤薄”“群官卤薄”中均有钲的使用。

马端临《文献通考》记载“乘舆车旗卤簿”中使用了“金钲”(46)分别见(元)马端临:《文献通考》卷一百十七《王礼考十二》,中华书局1986年,第1053、1058、1059页。。宋郑居中《政和五礼新仪》亦载皇太子、王公等卤薄中大量使用了钲,并多与掆鼓的配合使用。

南宋绍兴十六年,太常乐工行郊庙卤薄事时使用了金钲(47)(元)脱脱等:《宋史·乐志十五》,中华书局1977年,第3304—3305页。。《金史》卷三十九《乐志》载卤薄鼓吹“前部第一”“前部第二”“后部第一”中亦使用金钲。

《清通典·金一》有对“今”钲源流的详细记载,云:“钲,形如盆,外用木匡。钲边匡周俱平分三分,各穿二孔,以黄绒绦系之,挂于项。隋后卤簿皆有钲而形制不详……明制有金又有钲。我朝因之,金即锣,钲则如锣而有边。是则今之钲制,自唐已然”(48)(清)高宗敕撰:《清通典》卷六十六,文渊阁四库全书本。。

《清朝文献通考》卷一百六十一专门立“钲”条,详细对钲之形制、尺寸、材质作了极为详细的说明,云:“钲以铜为之,形如盆,口径八寸六分四厘,为南吕倍度,边宽八分六厘四豪,为南吕十分之二,内深一寸二分五厘八豪,为南吕十分之三,外用木匡。钲,边匡周俱平分三分,各穿二孔,以黄绒绠系钲于匡。匡外二铜环,以黄绒系之,挂于项。”(49)《清朝文献通考》卷一百六十一,文渊阁四库全书本。。

再如《清朝礼器图式》《清朝续文献通考》《清史稿》 《续文献通考》《大清会典图》均有对钲详细的记载(50)分别见(清)允禄等:《清朝礼器图式》卷九,清乾隆三十一年刻本;(清)刘锦藻:《清朝续文献通考》卷一百九十五《乐考八》,民国影印十通本;赵尔巽:《清史稿》卷一百零一《乐志八》,中华书局1976年,第2994—2995页;(清)嵇璜:《续文献通考》卷一百零九《乐考》,清文渊阁四库全书本;(清)刘启端:《大清会典图》卷四十《乐十》,清光绪石印本。,此不赘述。值得一提的是,《大清会典图》亦有披钲图,如下(图11):

图11 《大清会典图》中的钲(51)(清)刘启端:《大清会典图》卷四十,清光绪石印本。

将“今”钲名实界定的主要文献总结于下:

表2 “今钲”文献主要著录一览表

四、古“今”钲名实异同特点

(一)

古“今”语境钲在能以同称为钲名的缘由上,有一些类属的共同点,主要体现在如下十个方面:

其一,同为体鸣乐器。

其二,同为击奏体鸣乐器。

其三,同为金属铜制。即如以“八音”分,同属“金”类乐器。如《清通典》在“金”乐器分类中记载了钲乐器。另如《明会典》在叙述使用钲的同时,对明朝东宫卤薄使用钲的材制结构进行了记载,云:“以响铜为之,径九寸,边有小窍,外以红竹,匡络以红绒绠,郡王仪仗金钲一面制同”(52)(明)申时行等:《明会典·工部五·仪仗四》,明万历刻本。。

其四,因古“今”钲使用金属铜制材质缘故,故以钲的连字接词看,常有多连称金钲、铜钲者。如鼓吹钲有云金钲者、亦有云铜钲者。清嵇璜《续文献通考》“乐器”门“金之属雅部”对金钲有专载,并对辽、宋、金各朝对钲的使用情况有总结性的说明,其载:“辽鼓吹乐、横吹乐前部俱有金钲十二。金引舞所执有金钲二;法驾鼓吹前部第一、第二俱有金钲十二;后部第一金钲三;皇太子前部鼓吹金钲二;后部鼓吹金钲一”(53)(清)嵇璜:《续文献通考》卷一百零九《乐考》,清文渊阁四库全书本。。

苏东坡有诗云:“岭上晴云披絮帽,树头初日挂铜钲……公曰:铜钲今所谓锣也……日之状如铜钲”(54)王友胜:《苏诗研究史稿》,岳麓书社2000年,第164页。,以铜钲形容树头之日,可见其形圆。

另外,元曲鲜于必仁所作“中吕·普天乐·山市晴岚”有云:“小桥流水间,古木疏烟下。雾敛晴峰铜钲挂”(55)(元)曲鲜于必仁:《中吕·普天乐·山市晴岚》,李修生主编《元曲大辞典》,凤凰出版社2003年,第199页。。其中“雾敛晴峰铜钲挂”之铜钲亦指太阳,可见其圆形的比喻写照。清曾任翰林院编修后官累至礼部侍郎的朱兰有诗“晓看铜钲挂前檐,天公替人惜春暮”(56)(清)朱兰:《上巳徐竹安招姚笛秋偕游虎阜》,《清代诗文集汇编》,上海古籍出版社2010年,第498页。,其铜钲即是喻指太阳。

其五,依乐器声学原理和声源振动方式,古“今”钲同与板振动模式有关,即同属板体(类板体)打击乐器。

其六,同为依槌或棰来敲击,即不为互击或自击而发声。

其七,古“今”语境钲多只发一个音高,同属于无固定音高乐器。

其八,在演奏数量与个体上,古“今”钲多以单体为存。因演奏功能不同,古“今”钲多不以编列为奏。

其九,古“今”钲,其演奏音量的大小与外力激励板体的强度有着直接的关系,即同样位置下,外力施加力度愈大,音量随之愈大。

其十,古“今”钲除声源激励系统与振源系统外,一般无明显共鸣系统。

(二)

古“今”语境钲在乐器同名的类属外,在异实发音原理的主要区别如下:

第一,依外形与发音原理看,古钲形如钟形,故可称板形敲击体鸣乐器。“今”钲如锣,圆形面平,故可称盘形敲击体鸣乐器。

此“今”钲外形如圆形在诗词句中亦能所印证,如晚宋文人吴潜《小重山》(己未六月十四日,老香堂前月台玩月):“碧宵如水月如钲,今宵知为我,特分明”(57)(宋)吴潜:《小重山》,《全宋词》,中华书局1965年,第931页。。此词是写于南宋理宗开庆元年(1259年)六月十四日,阴历十四日正是月圆时,故有“月如钲”之喻,恰从侧面亦看出为圆钲的写照。

第二, 依演奏看,古钲有长柄,可执之而击。“今”钲多为悬挂于架上敲击演奏,并以长柄硬木为棰敲奏。

第三,在乐器的使用用途上,古言钲多用之于军旅中。如《古今乐录》载:“钲形如小钟,军行,为鼓节”(58)(南朝陈)释智匠:《古今乐录》,玉函山房辑佚书本。。再如在唐诗中亦能一窥行军中击钲的面貌。如李世民《饮马长城窟行》:“悠悠卷旆旌,饮马出长城。寒沙连骑迹……羌笛韵金钲”(59)(宋)郭茂倩:《乐府诗集》,上海古籍出版社2016年,第501页。。骆宾王《从军中行路难》:“君不见玉关尘色暗边庭,铜鞮杂虏寇长城。天子按剑征余勇……千里鼓迭金钲”(60)陈伯海主编:《唐诗汇评》,上海古籍出版社2015年,第222页。等记载。钲多用于古时行军中,在1975年秦始皇兵马俑坑中出土的钲,可谓是钲行军功能所奏的历史印证。

“今”钲多用之于鼓吹卤薄、佛道宗教法事活动以及民间音乐的表演中。如清蒋溥《清礼器图式》卷九专辟有“乐器二·卤薄”条,其中有对卤薄鼓吹大乐钲有专门的介绍(61)(清)蒋溥:《清礼器图式》卷九,清文渊阁四库全书本。。在宗教法事活动中,如清道光十年《白山司志》有载:“病不事医药,惟召巫跳鬼,鸣铜钲、吹牛角,喧闹彻夜”(62)(清)王言纪修,(清)朱锦纂:《白山司志》卷九《风俗》,道光十年刊本。,其有铜钲的使用。在民间信仰仪式中,如清徐珂《清稗类钞·方伎类》载:“(巫)至四五里外旷野无人处,乃举纸人掷之,铜钲乱鸣,拨棹即返”(63)(清)徐珂:《清稗类钞》,中华书局1984年,第4561页。。

在民间器乐中的运用,如明代江浙地区十番锣鼓的演奏中即有大小钲的乐器。正如沈德符《万历野获编》载:“又有所谓‘十样景’者,鼓、笛、锣、板、大小钲、钹之属,齐声振响”(64)(明)沈德符:《万历野获编》,上海古籍出版社2012年,第548页。。

第四,古钲有名丁宁,亦名镯者。如《周礼疏》在释“镯”时,认为镯与钲同类,如其文云:“镯,钲也,形如小钟,军行鸣之,以为鼓节”(65)(汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏:《周礼疏》,山东画报出版社2004年,第338页。。《国语·吴语》注云:“丁宁,谓钲也”(66)(战国)左丘明:《国语》,上海古籍出版社2015年,第267页。。亦有古钲谓之于铙者,如《律吕正义》言“镯、饶皆可名钲”(67)(清)允祉等:《律吕正义》,商务印书馆1936年。。

“今”钲又有名锣者,亦名金者。如明科学技术家宋应星《天工开物》中恰载有钲的制造,其所描述是为圆形的钲,并言与明时的锣同类。其言:“凡用铜造响器,用出山广锡无铅气者入内,钲(今名锣),……皆红铜八斤,入广锡二斤”(68)(明)宋应星:《天工开物》,天津古籍出版社2016年,第371页。。《天工开物》指出,此类响铜的制作,钲用不含铅的广锡与铜同熔,比例为红铜八斤,掺入广锡二斤,铅多者,则使音色变浊。

“今”钲有以锣为其代者,如《通雅·乐器》载:“钲与锣近,故用相代也”(69)(明)方以智:《通雅》卷三十《乐器》,中国书店1990年。。除锣外,“今”钲又有以金为其概称者,如《续文献通考》载:“大抵金之与钲,名虽异而实则同”(70)(清)嵇璜:《续文献通考》卷一百零九《乐考》,清文渊阁四库全书本。。

以文献的考察,古代文献虽有如是载,但钲与镯以及钲与金仍有一定的差别。钲又如铙者,顾野王《玉篇》载:“钲之盈切,铙也,钲以静之,鼓以动之”(71)(南朝)顾野王,陈彭年:《大广益会玉篇》“金部第二百六十九” ,中华书局1987年,第83页。。但钲与铙亦非同物,段玉裁在《说文解字注》中对镯、钲、铙、铃有着极好的分辨,云“镯、铃、钲、铙四者,相似而有不同……钲则无舌。柄中者,柄半在上,半在下,稍稍宽其孔为抵拒。”(72)(汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《说文解字注》,上海古籍出版社1988年,第708页。

按:铎,镯、铙等互训释名亦存疑。陈奂《毛诗传疏》载:“钲即《周礼》大司马之铎,镯、铙。郑司农注《周礼》也以铎、镯、铙谓钲之属,然则钲其大名也”。按:以互训存疑,且钲,“执柄摇之,使与体相击为声”亦或有误。

关于铙与钲的区别近人唐兰在《古乐器小记》有载:“钲之形制略如钟,但狭长而有长柄,铭文俱倒刻……盖执其器,口向上而击之也”(73)唐兰:《唐兰全集》(论文集)(1923—1934),上海古籍出版社2015年,第310页。。今人罗振玉在《古器物识小录》 对钲铙作出了进一步的区分:“钲大而狭长,铙小而短阔。钲柄实,故长,可手执……盖铙与钲皆柄在下而口向上。”(74)罗振玉:《古器物识小录》,罗振玉撰述,萧文立编校:《雪堂类稿· 甲·笔记汇刊》,辽宁教育出版社2003年,第480页。今通过考古实物并结合文献的厘定辨别,与铙相比,钲铣间较窄,钲体较长,铣尖并收成弧形。

第五,古钲功用多为军乐器内涵,“今”钲多为礼器内涵。

第六,如以雅、胡、俗分,古钲多为雅部,“今”钲多为俗部。如陈旸《乐书》雅部所载古金钲。《续文献通考》所载俗部的今鼓吹钲,雅部的古金钲。陈旸《乐书》亦列鼓吹钲为“俗部·八音金之属”下。

第七,古“今”钲出现的历史时期不同,古“钲”其始于东周春秋、战国时已渐次普遍使用,如安徽宿县许村芦古城子遗址出土的春秋钲、陕西旬阳楚墓出土的战国钲、湖北荆门包山出土战国钲等(75)见李纯一:《中国上古出土乐器综论》,文物出版社1996年,第317—319页;方建军:《论东周秦汉铜钲》,《地下音乐文本的读解》,上海音乐学院出版社2006年,第198页;殷玮璋:《关于铜钲的形态学分析》,《庆祝苏秉琦考古五十五年论文集》,文物出版社1989年,第410页。。“今”语境钲多在唐时期开始逐渐大量出现,多用于卤薄鼓吹仪规。如《清通典》卷六十六云金言钲“隋后卤簿皆有钲”。另通过《通典》等大量事实表面,“今”钲最晚在唐代时已经盛行。杜佑《通典·乐部》载“近代有如大铜叠,悬而击之以节鼓,呼曰钲”。杜佑生于唐玄宗开元二十三年(735年),通典成书于唐德宗贞元十七年(801年),按《通典》“近代”有如钲,圆形似盘钲的出现与使用在中唐前期。

结 语

先秦文献多有“钲鼓相应”“钲人伐鼓”的记载,其如铙似钟、器形较长且多出现在上古军旅乐使用中。唐时起,另有名钲且其实已如盘似锣之钲逐渐兴起,且多用于卤薄鼓吹以及民间音乐、宗教音乐中。两种同名钲在器形上有着较大的区别,通过本文梳理,上古先秦与中古唐后出现的钲同名却不同器,在对历史中出现的钲文献进行同名异实考辨的同时,认为钲乐器同名背后于乐器材质、激励体系、振动体系、声源策动、传导方式等方面存有同名之由类属,在形制尺寸、用乐类型、演奏形态、结构组成、外形外观等异实方面存有较大的区别。本文通过对钲文献厘定、比较与语境分析,以及对古“今”钲同名缘由及在形制、发声原理等方面的名实考订梳理,餍之同名乐器研究,以期进一步推进与深化中国古代乐器发展史的研究。