建设特色课程,转型育人模式,彰显文化自信

【关键词】文化自信;特色课程;育人模式;运河文化

【中图分类号】G632.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2023)33-0079-03

【作者简介】张大海,江苏省清浦中学(江苏淮安,223002)纪委书记,正高级教师,江苏省生物特级教师。

江苏省清浦中学运河文化课程基地项目立项以来,学校以课程基地建设为契机,以深厚的运河文化为依托,以传承运河文化为己任,积极建设运河文化特色课程,推动育人模式转型,彰显文化自信,取得了一定成果,具体情况如下。

一、课程建设缘起

江苏省清浦中学位于历史文化名城淮安市清江浦区,紧邻京杭大运河,周边清江大闸等与运河文化有关的古迹众多,运河文化深入人心,具有不可比拟的区位优势。2014年,学校以运河申遗成功为契机,以《江苏省教育厅财政厅关于启动普通高中课程基地建设的通知》为指导,积极申报运河文化课程基地,以期不断创新课程建设的途径和方法,丰富课程建设的内容和形式。

在课程基地建设过程中,学校始终坚持特色办学的思想,以“运河文化”课程建设为载体,建设丰富多彩的运河文化特色课程。借助运河文化课程建设,以创设新型学习环境为特征,以改进课程内容实施方式为重点,以增强学生的实践认知和学习能力为主线,以提高综合素质为目标,阐释和发扬“运河文化”的内涵和品质,找寻教育的本真属性,从而推动育人模式的转型。

学校通过运河文化课程建设提升学校文化品位,努力构建先进的学校课程文化体系,形成有效的运河文化建设成果。通过课程基地建设,让师生在建设、发展、享用运河文化的过程中得到发展,做优秀文化遗产的传承者,做精神家园的守望者,同时积极参与运河文化的建设,为传承、弘扬运河文化和地方文化作出应有的贡献,使文化自信得以彰显。

二、课程实施现状

(一)建设特色课程

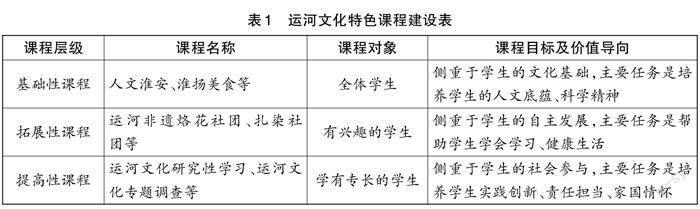

为了进一步彰显学校的文化特色,构建有利于学生发展的校本课程,学校以淮安底蕴深厚的运河文化为依托,从学生成长的现实需求出发,建立了以运河文化课程为核心的特色三级校本课程体系,以满足学生整体发展需要和个性化发展需求。(见表1)

首先是基础性课程,侧重于学生的文化基础,主要任务是培养学生的人文底蕴、科学精神。包括《运河世界遗产》《人文淮安》《淮扬美食》《淮安名人》等,这些课程面向全体学生,旨在帮助学生全面性、概要性地了解体验运河文化。

其次是拓展性课程,侧重于学生的自主发展,主要任务是帮助学生学会学习、健康生活。分为体验类课程(如运河文化体验厅、共建场馆等)、活动类课程(如“秀运河”摄影社、“咏运河”文学社等非遗课程)、互动类课程(如运河文化课程基地专题网站、运河文化课程基地微信公众号等),这些课程面向部分对运河文化有兴趣的学生,旨在帮助学生更深入、更透彻地认识理解运河文化。

最后是提高性课程,侧重于学生的社会参与,主要任务是培养学生实践创新、责任担当、家国情怀。包括《运河文化研究性学习》《运河文化专题调查》《运河文化创客培养》《运河文化遗产保护》等,这些课程面向少数学有专长的学生,旨在帮助学生创造性地传承运河文化。

(二)轉型育人模式

1.以基础性课程提升学生认知能力

三级校本课程体系中的基础性课程最“接近”于传统课程,但依然与传统课程有显著的差异。一是基础性课程打破了原来的行政班,重新构建以基础性课程为依托的“运河文化系列课程”班;二是基础性课程强调学科的融合,如“运河船闸”一节,可以运用诗词导入新课,让学生从历史学的角度了解淮安漕运发展的历史背景,从地理学的角度认识淮安运河船闸的地理意义,从政治学的角度理解淮安运河船闸的经济价值;三是基础性课程是基于概念的学习,注重引导学生从生活中已有知识出发,了解、认识、思考运河文化,建立生活与运河文化的有机联系。

2.以拓展性课程提升学生发展能力

拓展性课程是对基础性课程的进一步拓展,主要有以下特点。(1)拓展性课程强调学生在尽量真实环境中的参与,如在“运河船闸”拓展学习中,学生在运河文化体验厅中可以看到清江闸、双金闸等世界文化遗产的图片、模型等;通过外出考察,现场感受船闸的功用,拍摄船闸的图片;借助运河文化网站和运河文化微信公众号进行交流互动。(2)强调基于项目的学习,侧重于对教材内容以外知识的体验与经历,旨在丰富学生对事物的认识,拓展学生认识事物的广度,开阔学生的学习视野。

为此,学校初步建成500多平方米的运河文化体验厅和淮楚才俊、咏淮诗词、淮上名胜等多条运河文化长廊,并与淮扬菜美食馆、总督河道部院等文化场馆签订协议,建立运河文化校外课程基地。学校定期组织学生参观、开展相关活动,让学生耳濡目染地了解运河文化,体验和感悟运河文化的精髓。学校还建成了运河文化课程学生活动中心、运河文化课程基地专题网站和运河文化微信公众号,借助现代化的设备、技术和平台给学生提供更多的自主学习和交流互动的空间。此外,学校还成立了多个运河文化学生社团,如“秀运河”摄影社、“咏运河”文学社、“运河韵”书画社等,开展“运河印象”摄影比赛、“运河环保时装秀”等社团活动,引导学生自我发现、合作探究,激发自主学习热情,促进个性发展。

3.以提高性课程提升学生创新能力

与其他课程相比,提高性课程有以下两个特点。(1)更强调学生实践和创新能力的发展,如“运河船闸”一节的提高学习中,在了解已经湮灭的码头三闸的历史基础上,教师可引导学生发挥想象力、创造力及各自所长再创造码头三闸,如美术功底好的学生绘制码头三闸复原图,动手能力强的学生制作码头三闸复原模型,编程技术强的学生设计程序通过3D打印制作码头三闸复原模型,等等。(2)强调基于问题的学习,学生通过社会调查、专题访谈、实地考察、网络信息搜索等,认识淮安运河文化形成和发展的过程,探寻这一过程中自然环境变化和人类活动的关系,形成正确的人地观念。

(三)彰显文化自信

1.基础性课程:进行文化自省

通过基础性课程的学习,学生可以将源自生活的、零散的、随机的运河文化认知进行科学化、系统化、网络化的整理,从而唤醒学生对于运河文化的记忆,并在此基础上进行文化自省。

2.拓展性课程:形成文化自觉

通过拓展性课程的学习,学生可以进一步认识淮安运河璀璨的物质文化、厚重的制度文化、博大的精神文化,发掘运河文化的历史价值、科学价值、艺术价值、经济价值、人文价值,从而主动地参与运河文化的传承,并在此基础上形成文化自觉。

3.提高性课程:彰显文化自信

通过提高性课程的学习,学生可以进一步形成运河文化所体现的沟通交流、开放包容、开拓创新、和谐统一的伟大人文精神,在形式上、内容上创新运河文化,赋予运河文化时代新形式、新含义、新内容,并在此基础上彰显文化自信。

三、课程未来展望

经过几年的努力,我校运河文化课程基地建设在物形文化、课程活动、育人模式等方面取得了一定的成果,受到了社会、家长、学生的赞誉。我们将依托已有的成果,进一步强化课程建设的综合性、应用性和创新性,推动学校在更大范围做优做强,充分发挥示范、引领和辐射作用。为此, 2022年我校申报基础教育内涵建设项目 “运河文化至善品格提升工程”并成功立项。

未来,我们将继续以传承和弘扬优秀传统文化为己任,以“彰显文化自信”为目标,以立德树人为根本任务,进一步整体建构运河文化课程,不断丰富课程建设的主要内容,拓展课程建设的载体和基本途径,在“以文化育人,以文化培元”的道路上不断前行。