敦煌艺术“卫士”常书鸿

● 叶介甫

常书鸿(1904—1994),满族,浙江杭县(今杭州市)人,中国著名画家、敦煌学学者。他在生活环境异常艰苦的条件下,历尽千辛万苦,为保护、研究敦煌艺术默默地工作和奋斗50 年,被誉为敦煌艺术的“卫士”、人类艺术宝库的“守护神”。

奔赴敦煌

1936 年9 月,留学法国的常书鸿回到祖国,受聘在国立艺术专科学校任教。1940 年冬,该校迁往重庆,后解聘了一批教授,常书鸿也在其中。年底教育部成立美术教育委员会,常书鸿被聘为委员兼秘书。在此期间,他创作大量油画,先后在成都、重庆举办个人画展。

1942 年,围绕洛阳龙门石窟浮雕被奸商盗卖事件,重庆文化界热议如何继承民族文化遗产和文物保护问题,对包括敦煌石窟历次所遭受的劫掠破坏及现状向国民党政府提出批评和建议。迫于形势,国民党政府指令教育部筹备成立“国立敦煌艺术研究所”,并在文化界物色人选。

陈凌云与常书鸿在法留学时就认识,当时在监察院任参事,他与常书鸿谈起去敦煌筹办研究所一事,并透露准备让常书鸿担任筹委会副主任的消息。常书鸿接受了这一邀请,随即与梁思成、徐悲鸿等商讨此事。梁思成和徐悲鸿都十分支持常书鸿。徐悲鸿鼓励他说,从事艺术工作的人,要学习玄奘苦行僧的精神,要抱着“不入虎穴,焉得虎子”的决心,把敦煌民族艺术宝库的保护、整理、研究工作做到底。

在去敦煌前,常书鸿拜访了当时任监察院院长的于右任。于右任曾于1940 年在西北考察时专程前往敦煌莫高窟参观,认为莫高窟作为民族艺术宝库,其价值是不可估量的,考察结束后,即打报告提议设立敦煌艺术学院,招募大学艺术学生,寓保管于研究之中。他对常书鸿立志去敦煌莫高窟从事文物的研究与保护工作十分赞赏,建议常书鸿去敦煌后,可以就建立“边疆民族文化学院”提出建设性意见。

承担筹委会的筹备任务后,常书鸿立即着手工作班子的组建和经费的落实工作。教育部只拨给5 万元(旧币,下同)开办费,离实际需要相差甚远,大量的还要靠自筹,为此,常书鸿决定开画展卖画、卖家具,典当行李,发誓做破釜沉舟的打算。他在离开重庆前的画展上,共展出40 余幅油画,徐悲鸿为画展作序。徐悲鸿还抱病前来,赠《五鸡图》以做纪念。画展作品售出不少,筹得西行必需的几万元经费。

1942 年8 月,重庆报纸公开报道“国立敦煌艺术研究所”即将筹备成立的消息,公布了筹备委员会委员名单,由7 人组成:陕甘宁青新五省监察使高一涵任主任委员,常书鸿任副主任委员,王子云任秘书,张庚田、郑通知、张大千、窦景椿等任委员。

是年冬,一个浓雾弥漫的早晨,常书鸿告别妻子、儿女,离开重庆,来到西北高原的兰州。高一涵主持,在兰州召开敦煌艺术研究所筹备委员会会议,初步决定筹备计划。当时在敦煌艺术研究所所址问题上发生了意见分歧,有人主张把所址设在兰州,常书鸿坚决不同意,认为兰州距敦煌1200 公里,这么远怎么搞保护和研究呢?他提出把所址设在敦煌千佛洞。有的官员一提起塞外戈壁滩就谈虎色变,有人还引用古诗“阳关万里道,不见一人归。惟有河边雁,秋来向南飞”,伤感地表示敦煌不能去。常书鸿向于右任反映这一意见,于右任支持常书鸿,提出建立研究所是寓保护于研究,所以不能离开千佛洞的建议。这样一来就得罪了兰州一些官员,他们对常书鸿采取不合作的态度,人员配备、图书器材、绘画材料等得不到解决,工作难以展开。

常书鸿毫不气馁,继续寻找愿去敦煌的专业人才。一个偶然的机会,他遇到在西北公路局工作的原北平艺术专科学校学生龚祥礼,龚祥礼当即表示愿意去敦煌工作。龚祥礼帮助凑起6 人的班底,又设法买来笔、墨、纸、颜料等工作必需品。常书鸿喜出望外,对大家说,不要小看这点可怜的家底,只要齐心协力、艰苦奋斗,照样能做成一番大事业。

1943 年2 月20 日清晨,常书鸿和龚祥礼、李赞廷、陈延儒、辛普德、刘荣曾一行6 人乘一辆破旧卡车,开始西行敦煌的征程。他们从兰州出发,沿古代丝绸之路西行,进入祁连山脉之后,地势渐高,气候更加寒冷,沿途人烟稀少,原野荒凉。由于汽车破旧,路上时常抛锚,步行仅需半个月的行程,汽车却走了一个来月,才好不容易到了安西。

从安西到敦煌,连破旧的公路也没有,一眼望去,只见一堆堆沙丘和零零落落的骆驼刺、芨芨草,活像一片巨大的荒坟葬场。汽车不能走了,只好靠骆驼帮忙,他们以每天15 公里的速度艰难缓慢地前进。沿途缺食少水、风餐露宿,人人口干舌燥,满脸尘垢。终于在一天,太阳从三危山高峰升起的时候,“骆驼客”告诉他们,千佛洞就要到了。他们沿“骆驼客”手指的方向望去,透过白杨树梢,看到悬崖峭壁上像峰房一样的石窟。灿烂的阳光,照耀在绚丽的壁画和彩塑上,金碧辉煌,闪烁夺目。此情此景令常书鸿陶醉,一股发自肺腑的民族自豪感油然而生。他们忘记了长途跋涉的疲劳,一齐跳下骆驼,向着向往已久的民族艺术宝库跑去。

抢救石窟文物

敦煌是河西四郡(武威、张掖、酒泉、敦煌)最西面的一个,是丝绸之路上的重镇。敦煌石窟群包括存在于敦煌方圆几百公里范围内的敦煌莫高窟、安西榆林窟、水峡口小千佛洞、敦煌西千佛洞等,其中莫高窟(又称千佛洞)保留的洞窟、壁画、彩塑数量最多,内容最丰富,跨越时代最长,保存情况也比较好。

莫高窟始建于366 年,从十六国到魏、隋、唐、宋、元,历代都在这里凿窟、塑像,以唐代最为繁荣。根据唐代碑文记载,当时有窟、龛1000 余个,现在保留700 余个,其中有壁画、塑像洞窟492 个,共有彩塑2000余身,壁画44830 平方米。

1900 年5 月,居住下寺的道士王园禄发现第17 窟的藏经洞,这是在1035 年时,为逃避西夏入侵抢掠,莫高窟和尚和当地豪绅把历代宝藏、经卷、画幅、古文艺抄本、契约等3 万余件文物封藏起来的。王园禄上报清廷后却无人过问。

1907 年和1914 年,英国人斯坦因两次窜到千佛洞,贿通王园禄,盗走丝绢、织造、绣像等150 余幅,绘画500 余幅,图书、经卷等6500 余件。此后,法国的伯希和、俄国的柯斯洛夫、日本的橘瑞超等接踵而来,先后盗走手抄经卷、绣像、幡画、卷轴等文物万余件。美国的华尔纳用化学药品粘去壁画20 余幅,并搬走最精美的彩塑,敦煌文物遭到严重损失。

国内的军阀官僚也对敦煌文物垂涎三尺。1940 年,军阀马步芳派一个步兵连,把敦煌石窟封锁三天三夜,盗走五代银质宝塔、宋代白瓷瓶、经卷等不少珍贵文物,而且破坏了唐元时期的许多佛塔基座。

面对祖国宝库被帝国主义、军阀官僚掠夺破坏的累累伤痕,常书鸿悲愤交集,痛下决心,要守护敦煌一辈子,绝不让以前的悲剧重演。

1943 年3 月24 日,常书鸿等6 人在千佛洞中寺破庙的土炕吃了一顿晚餐,这也是他们到敦煌后的第一顿晚餐。他们用来照明的是从老喇嘛那里借来的木制油灯,筷子是用河滩上折来的红柳枝做成的,吃的是河水煮的半生不熟的面片。这是他们新生活的开始。

戈壁滩的气候十分恶劣,变化无常。夏天沙漠气温高达60 摄氏度,冬季最冷可达零下20 摄氏度,滴水成冰。常书鸿他们的办公室设在中寺皇庆寺破庙内,宿舍是马厩改造的。桌、凳、床全是用土堆成的,没有取暖设备。这里人烟稀少,邻居只有上寺的两个喇嘛和下寺的一个老道。最近的村舍也在15公里的戈壁滩外。一切生活用品都需要到县城去买,往返七八十公里,至少得走一天一夜,而他们的唯一交通工具就是一辆借来的木轮老牛车。

他们要做的第一件事就是清沙。由于年久失修,无人管理,许多洞窟内及其通道上积满流沙,不少洞窟已被流沙淹没,要到洞内工作首先要清除这些流沙。堆积的流沙大约有10 万立方米,如果雇用民工清理,至少得花300 万元。这对只有5 万元开办费的常书鸿来说,简直不可思议。好在大家情绪很高,雇不起民工就自己干,他们用自制的刮沙板,一人在前面拉,一人在后面推,一点点地把沙推到水渠边,然后再用水把沙冲走。他们前后用了两年时间,加上少量民工,终于把流沙清除。

他们要做的第二件事就是筑墙。为了防止人畜破坏和风沙袭击,需要建造一道两公里长的围墙,把石窟群围起来。当常书鸿把这一设想向敦煌县的县长提出时,县长哈哈大笑,挖苦他,说他大概是书念得太多了,真是一个书呆子;说这是戈壁滩,除了沙子没别的,没有土怎么筑墙,要修这么高这么长的围墙,简直比修万里长城还难!

常书鸿受了奚落,但并不灰心。他想,古人可以在这里建窟,修庙,创造如此辉煌的艺术宝库,他们的子孙为什么不能修一道保护宝库的围墙呢?

不久,千佛洞一年一度纪念佛祖生日(农历四月初八)的庙会开始了,人们从很远的四面八方赶来,人山人海,热闹非凡。庙会上,常书鸿看到有人用沙土加水夯实筑起墙,用作临时小卖店,经询问得知,千佛洞附近的水碱性大,加沙夯实作墙很结实。常书鸿以此为由再次去县里交涉,坚持要他们去千佛洞看看,并说,如果不筑围墙,以后石窟再受损失由县里负责。县长怕负责任,勉强同意派人去研究修墙计划,经常书鸿多次交涉,后又派来民工。常书鸿等人和民工一起,起早贪黑干了50 余天,总算筑起一道2 米高、1000米长的围墙。

1944 年元旦,国立敦煌艺术研究所正式成立,常书鸿任所长。县里和研究所联合发出布告,宣布莫高窟正式收归国有,禁止在附近放牧和私自进洞。至此,石窟清理及外部环境保护工作告一段落。

常书鸿根据筹委会通过的敦煌艺术保护研究计划大纲和实际情况,决定首先进行测绘石窟图、洞窟内容调查、石窟编号、壁画临摹等几项工作。

为了进洞工作,首先要清理、修补通往各洞及各洞连接的栈道。原来的栈道由于年久失修,有的腐朽、有的倒椽、有的堵塞,在没钱雇人的情况下,他们决定自己干。他们用水夯沙做土坯,打桩、钉架、筑垒,两个多月时间,修补好简易栈道,为进洞开展工作做好准备。

起到保护石窟作用的千米围墙

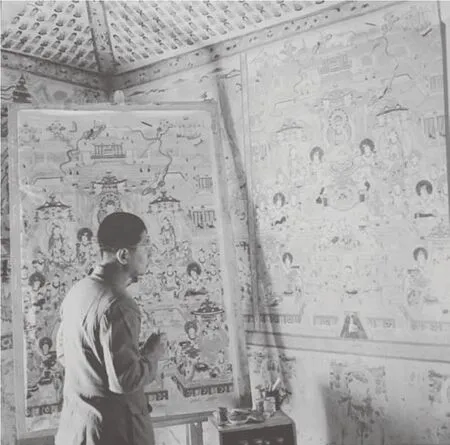

20 世纪40 年代常书鸿在洞窟临摹

调查工作本来是比较简单的,但是由于没有必要的工具也变得复杂起来,有时还出现险情。当时没有长梯,他们只好把几个小梯子接起来用,人爬上去歪歪扭扭、摇摇晃晃,提心吊胆。后来大家想办法,用一根长的杨树椽子,每隔30 厘米钉1 根横木,做成简易“蜈蚣梯”,攀登时手脚并用。有一次常书鸿等攀上半悬在30 多米高岩壁上的9 层楼高的196 号窟,工作完毕准备下来时,不知谁把梯子碰倒,大家被困在洞中,上不着天下不着地,多亏工人窦占彪有经验,弯腰弓背十分敏捷地爬上山顶拿来绳子。为了给大家增加信心,常书鸿大着胆子想试试,没跨出几步,由于岩壁硬,脚的蹬力过大,一个站不稳,差点摔下来。惊慌之中,他的一本调查记录本飘飘荡荡地落到崖下。后来还是窦占彪把他们一个个慢慢拉上山顶。

对于这些专业绘画人员来说,壁画临摹并不是难事,困难的是缺材料。首先是纸、笔、颜料,附近无处买,他们只好就地取材,把当地糊窗户用的纸裱褙起来代替绘画用纸;画笔秃了、坏了,自己修理;没有颜料,就按照民间艺人的经验,从黄泥、红泥中提取自然颜料。其次是照明和绘画设备问题,洞里没有照明设备,更没有必要的桌、凳,他们只好一手拿油灯,一手拿画笔,在简易的画板上艰难地临摹,看一眼画一笔,油灯熏得头昏眼花,特别是临摹洞顶壁画时需要不停地仰头,不一会儿就头晕目眩。

在这个周围20 公里荒无人烟的戈壁沙洲上,交通不便、信息不通,职工为盼望一封远方的来信,常常是彻夜难眠;生病时,只能用所里唯一的一辆牛车送到县城看病,病痛加孤独令人难忍。

1944 年8 月30 日,老工人窦占彪在中寺后院的土地庙3 座塑像中发现经文残片,常书鸿立即去现场调查,发现了六朝手写经文68 件。这是继1900 年藏经洞发现以来的又一重大发现,具有很高的文物价值。不久,他们又从宋代重绘的泥壁下剥露出唐贞观十六年(642 年)的壁画,金碧辉煌,灿烂如新。其中东壁中的维摩居士画像,有晋代大画家顾恺之的“清羸”画风和神态,是莫高窟所有50 余幅维摩画中最好的一幅,是前人从未见过的。这些重大发现,让常书鸿高兴得夜不能寐。

遭遇意外打击

正当清理修复工作顺利进行的时候,常书鸿遇到意外打击。

1.2.2 观察胎心情况 在产程开始后,潜伏期时应对胎心每隔1~2 h行一次听诊,活跃期时应每隔15~30 min行一次听诊,可在宫缩间歇期用听诊器、多普勒仪或胎儿电子监护仪监测。观察胎心时,应观察胎心的节律、频率及宫缩前后胎心变化与恢复速度等,正常胎心率为120~160次/min,如胎心率节律不齐,或胎心率小于120次/min,或超过160次/min时,表示胎儿缺氧[3]。胎儿电子监护仪可记录胎心曲线,显示胎心率及胎心率与子宫收缩的关系,明确胎儿具体状态,其方法在胎心最响亮处置入探头,在腹壁上固定窄腹带。

首先是他的妻子陈芝秀不辞而别。

1943 年秋,常书鸿回重庆办事,顺便把全家接到敦煌。陈芝秀刚来时,被绚丽多彩的古艺术所吸引,参加了临摹复制工作。可是时间一长,她忍受不了艰苦、寂寞的环境,过不惯清苦、单调的生活,1945 年4 月19 日,以去兰州就医为名,丢下13 岁的女儿和3 岁的儿子,弃家而去。常书鸿得知后又气又急,赶紧骑马去追,马不停蹄地追一夜,到安西也没见到人影。他不死心,朝玉门方向继续追赶。不知又追了多少时间,也不知到了什么地方,常书鸿精疲力竭,一下从马上摔了下来,幸被玉门油矿地质学家孙建初和一位老工人相救,把他送回敦煌。

陈芝秀到兰州后,立即登报声明与常书鸿离婚。

在子女的哭泣声中,常书鸿心乱如麻,想到这些年只顾事业不顾家庭,对不起妻子儿女,但想到肩负的责任和取得的成绩,又感到欣慰。在面临事业与家庭的选择之际,他认为世界上没有轻而易举的成就,要干成一番事业就必须付出代价。他想起来时的决心和梁思成、徐悲鸿的临别嘱托,想起张大千在敦煌考察后临走时对他说的话:“我们先走了,而你却要在这里无穷无尽地研究、保管下去,这是一个长期的无期的徒刑呀!”当时他笑着回答:“如果认为在敦煌工作犹如‘徒刑’的话,那么即使是‘无期’我也在所不辞。”他又联想到北魏壁画《萨陲那太子舍身饲虎图》的动人事迹,决心把自己所选择的事业坚持下去,舍弃一切,侍奉所钟爱的敦煌艺术宝库。

其次是研究所的经费来源和人员问题。

研究所成立一年多,上头批准拨的经费一直没有汇来,维持所内开支全靠常书鸿来时开画展筹措的一点钱,用完后只好向敦煌县政府借债度日,这也引起当地怀疑他们是否由政府派来。几经周折后,梁思成帮助询问,才得知是有关部门弄错名称,把“国立敦煌艺术研究所”写成“国立东方艺术研究所”,查无地址,无从汇款。弄清原委后,经费总算得以解决。

1945 年7 月,国民党教育部来了一道命令,宣布撤销国立敦煌艺术研究所,命令常书鸿把石窟交给敦煌县政府。

常书鸿拒绝交出研究所撤走,他认为这命令是错误的,不能服从,不能让敦煌艺术再遭受劫难。常书鸿一方面给于右任写信,向有关部门和文化界呼吁,希望得到支持;另一方面,动员说服所内同志节衣缩食,继续按原计划工作。常书鸿还通过为人画像搞到一点捐款,维持所内一些开支。

此后,全国各地的来信都对他们的事业表示支持。重庆的朋友来信告诉他们,正在和一个民办艺术机构联系,如果教育部坚持取消研究所,他们准备马上接管。这些振奋人心的消息给常书鸿他们莫大鼓舞。

1945 年8 月15 日,传来日本侵略者投降的消息,常书鸿万分高兴。他说侵华日军投降是大喜事,定会给敦煌艺术带来新的希望。他立即跑进大佛殿把古钟重重地敲了21 下,向职工们宣布这一特大喜讯,还宰了一只羊,热热闹闹地聚餐,庆祝这一伟大胜利。

1944 年,常书鸿和女儿常沙娜、儿子常嘉陵在莫高窟

抗战胜利后,国民党中央研究院接管了敦煌艺术研究所,并汇来一笔经费。常书鸿处于双重喜悦之中,准备重整旗鼓,大干一番,但又面临新的问题:一些家在敌占区的职工,离家多年,想尽快回家乡和亲人团聚;有的不安心边陲工作,想乘机离开,连常书鸿最器重的门生董希文夫妇都提出辞职申请。一时间刮起“复员”“散伙”的风潮。更令人生气的是,一个原中央通讯社的摄影主任,私自带走3000多张敦煌艺术照片;一个四川大学美术系教授,偷走关于“供养人题记”的全部考察资料。对此局面,常书鸿表示,敦煌石窟艺术是他的生命,绝不离开,不管任何艰难险阻,他也要与敦煌艺术终生相伴。

1945 年冬,为了落实研究所接管关系和解决人员问题,常书鸿带着女儿沙娜、儿子嘉陵赶赴重庆。临走时,他把所内事务交给留下的两名老工友窦占彪和范华:洞窟维修、保管的事交给窦占彪,让他要千万上心;所里的公务杂事,则交给范华。

上寺的老喇嘛来送行,他们怀着敬佩而又留恋的心情,目送常书鸿一家骑着毛驴向沙漠远处走去。

他们途经兰州时,应高一涵等人的邀请,举办“常书鸿父女画展”。展出的作品,有常沙娜在敦煌临摹的各时代壁画摹本三四十幅和常书鸿关于少数民族的油画、速写二三十幅。画展取得意想不到的成功,特别对于时年14 岁的沙娜的画,各方面评论都很好。一位来自美国的加拿大籍老妇人叶丽华,当时在露易·艾黎设立在山丹的培黎学校从事染织教学,路过兰州时来看画展,认为这些精美的画出自一名十三四岁的女孩之手是极为难能可贵的,有很好的培养前途。她找到常书鸿商量,想带常沙娜去美国学习,常书鸿推说孩子太小没有独立生活能力,过几年再说。叶丽华很守信用,在1948 年离开山丹回美国之前,专程到莫高窟找常书鸿,决意要实践3 年前的诺言。常书鸿经过反复考虑,同意了叶丽华的意见。办理有关手续之后,常沙娜跟叶丽华去美国,在波士顿美术博物馆附属美术学校学习。在美国,沙娜结识了不少美国进步人士,并参加了中国在美留学生的进步组织,此为后话。

兰州画展一结束,他们马上起程去重庆。当时重庆很乱,达官贵人都已去南京、上海,中央研究院找不到负责人。经过两三个月的奔走,1946 年5 月,常书鸿找到刚从延安参观回重庆的中央研究院院长傅斯年。听取常书鸿的汇报后,傅斯年对常书鸿孤军奋战、忠于职守、献身敦煌艺术事业的精神,表示十分钦佩和赞赏,答应马上帮助解决增加人员、购置设备等实际问题。常书鸿重新招聘了专业人员,购置了小型发电机、绘画用品、图书资料等,于1946 年6 月中旬,乘坐研究院拨给的美制十轮大卡车,重返敦煌。

举办敦煌文物展览

1949 年9 月28 日,塞外古城敦煌宣告解放。常书鸿再次跑上9 层楼高的大佛殿,敲响古钟。

他们连夜写标语、挂横幅,迎接解放军的到来。29 日,张献奎团长和戚成德政委率部队乘3 辆大卡车来到莫高窟。常书鸿向他们简要地介绍研究所的情况,并带领他们参观洞窟。张团长和戚政委对研究所的工作给予高度评价。他们还给常书鸿带来了以郭沫若为首的北京文化界向全国文化界发表的宣言,号召文化界向共产党靠拢,加强思想改造,跟上形势的发展。常书鸿感动地对张团长说这正是他们最需要的精神食粮。

几天后,常书鸿接到刚成立的敦煌县政府的请柬,邀请他去县城参加军民联欢会,驻敦煌的解放军骑兵师专门派警卫员用马来接他。警卫员告诉常书鸿说这是贺龙贺老总的好马。常书鸿从未受过这样的尊崇和优待,非常感动。这一天,常书鸿生平第一次和战士们一起尽情地扭起了大秧歌。

很快,常书鸿收到郭沫若从北京发来的慰问电和郑振铎热情洋溢的来信,接着,又陆续收到来自全国不少大城市的慰问信和书籍、学习材料,其中有毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》《新民主主义论》等。常书鸿深受鼓舞,从中看到中国共产党领导的新中国对祖国文化遗产的关心爱护。当听说进军新疆的部队需要大幅领袖像时,他和妻子李承仙主动承担绘像任务,他们加班加点,精心绘制多幅毛主席和朱总司令像,送给前方部队。

此时的新中国刚刚成立,百废待兴,中央和西北军政委员会还无暇直接过问敦煌研究所的事情。10 月20 日,酒泉军分区暂时接管研究所。军分区的领导都是刚从前线下来的,不了解研究所工作的性质和目的,对常书鸿这位留法十年的大知识分子长期留在戈壁滩工作很不理解,加上听了某些人的谗言,于是没收了所里的发电机、照相机、收音机等,还进行搜查,宣布要彻底清点常书鸿所有的一切财物,不准转移。常书鸿感到很委屈。

酒泉地委得知情况后,立即纠正。12 月底,地委书记贺建山和专员刘文山亲自来研究所赔礼道歉。地委领导对研究所的工作给予肯定和表扬,指示大家要在常书鸿所长领导下,继续为保护研究民族艺术宝库做贡献。刘文山还带来小米、军棉衣、棉鞋、皮手套等大量慰问品,同时退还被没收的所有财产,后来又专门派汽车接研究所的干部到酒泉过解放后的第一个新年。

1951 年1 月,敦煌艺术研究所归属中央人民政府政务院文教委员会社会文化事业管理局,改名为“敦煌文物研究所”,常书鸿任所长。

在参加西北文代会后,常书鸿立即赶往北京筹备敦煌文物展览,派妻子李承仙和已经回国的女儿常沙娜分别去上海、杭州取回1948 年寄存在亲戚家里的摹本。筹备工作在郑振铎和王冶秋主持下,由潘洁兹、李承仙、常沙娜和历史博物馆的工作人员编排布置,经过几个月的紧张筹备,于1951 年4 月安排就绪。

这次展览由敦煌文物研究所和中国历史博物馆联合主办,地点设在故宫午门楼上,共展出文物、文献、壁画摹本1200 余件。

1951 年4 月7 日,周恩来总理参观展览,常书鸿亲自担任讲解。一见面周恩来就紧紧握住常书鸿的手,亲切地说早已知道他了。原来,1945 年,周恩来在重庆七星岗曾看到常书鸿办的敦煌摹本展览会,那次只有一二十件展品。

常书鸿一一讲解,周恩来详细观看并不时发表意见。常书鸿和同事被总理的渊博知识所折服。当看到帝国主义掠夺敦煌文物的罪证时,周恩来神情严肃地说,我们必须同仇敌忾,坚定抗美援朝的决心;这个展览将起到爱国主义教育的作用。周恩来表示,通过看这些精心摹制的临本,他如同到敦煌石窟中去了一样,大开眼界;常书鸿和同事多年来在沙漠中艰苦劳动是值得称道的。周恩来鼓励他们再接再励,保护研究敦煌文物一辈子。

常书鸿很受鼓舞,当即表示一定要按照总理的指示,决心做一辈子敦煌文物的保护和研究工作。

发现新的珍贵文物

1952 年9 月,常书鸿参加中央文化部社会文化事业管理局组织的炳灵寺石窟勘察团,任副团长,对炳灵寺石窟进行全面考察。勘察团9 月18 日从兰州出发,经两天行车至永靖,因无公路换骑马,后来连马也不能骑,只好步行,经过3 天多的艰苦跋涉,才到炳灵寺山脚下。

这里的窟龛都建在半山腰上,要攀登40级10 多米的木梯,才能上去。每上一个石窟都要付出艰辛的努力,往往气喘吁吁,大汗淋漓。在这里,常书鸿发现了北魏延昌二年(513 年)曹子元的造窟题记(这也是全国所有石窟保留最早的题记)、唐开元十九年(731 年)的灵岩寺记石碑和明代藏文写经29种,这些重要发现使他们忘记了一切疲劳和危险。经过10 多天的艰苦考察,他们基本弄清了炳灵寺石窟的历史和现状,有史以来第一次对窟龛进行编号,查清这里共保存有西秦、北魏、北周、隋、唐到明、清各代龛窟183 个,内有大小石雕佛像679 尊、泥塑82尊、壁画900 平方米,文物和艺术价值很高。

1952 年10 月,西北文化部决定,由常书鸿组织麦积山勘察组,到甘肃天水麦积山石窟进行首次勘察。常书鸿率勘察组于当年11月1 日出发,经30 多天的勘察、摄影、测绘和重点临摹,12 月初完成勘察任务。这次勘察是在初冬寒冷季节,麦积山石窟又多在距山基七八十米的悬崖峭壁上,而且是首次勘察,没有任何资料可供参考,难度更大,工作更艰辛。常书鸿是主要领导又是首席专家,整天忙得不可开交。

经勘察弄清,麦积山石窟为秦时开窟造像并创建佛寺,西魏文帝时曾重修崖阁、重兴寺宇,现保存有北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清各代洞窟194 个,石雕、泥塑像7000 余尊,壁画1300 余平方米。泥塑有高浮雕塑、圆塑、粘贴塑、壁塑4 种,最高的16 米,最小的不足10 厘米。这里堪称古代塑像馆,是与莫高窟同等重要的祖国艺术宝库。他们对194个洞窟做了全面勘察、测绘和重点临摹。

1953 年6 月,根据中央文化部的指示,常书鸿参加新疆文物调查组,任副组长,赴新疆考察石窟。考察历时近6 个月,行程5 万余公里,是历次考察中时间最长、走路最多、经历最复杂的一次,也是收获最大的一次。调查组分南疆与北疆两个重点,分头进行。常书鸿以极大的热情投入工作,主要调查了以伊犁、库车为中心的两大地区的千佛洞13 处、明屋3 处、古城16 处、古遗址15 处、古塔及墩台9 处、玛扎15 处、古墓群3 处、古岩刻文字及象形画6 处、寺庙5 处和古石人5 处;在调查中制作了数以千计的测绘图、文字记录、摄影、临摹、拓印等资料,收集了完整的古陶器12 件、塑像及陶像56 种、古钱208 枚、古铜章23 个、古民族文字残片37 片、手抄本及印书25 册、古装饰品128 件等文物。

常书鸿极其重视这次调查的丰硕成果。回敦煌后,在主持莫高窟工作的同时,每天清晨挤时间来整理、研究新疆石窟艺术的材料,撰写书稿,每一部分的草稿都经过数十次的反复修改补充,最后积累的手稿达百斤之重。经过3 年含辛茹苦的笔耕,常书鸿于1957 年完成《新疆石窟艺术》(包括石窟内容调查)的初稿。从中国石窟艺术发展的历程来看,新疆石窟是敦煌石窟的先驱,常著的学术价值在于追本溯源,在时间和空间上扩展了敦煌石窟艺术,同时,探索了中国佛教艺术在创始和发展过程中演变的情况,阐明中国各族人民如何在民族艺术的优良传统基础上吸收和融合外来文化的因素,从而丰富了艺术创作的园地。1996 年,《新疆石窟艺术》作为常书鸿的遗著,由中共中央党校出版社出版。

常书鸿所著关于敦煌的文化和艺术历史书籍《敦煌莫高窟艺术》《敦煌壁画漫谈》《敦煌彩塑纵论》

与敦煌艺术相依共存

艰难岁月,常书鸿没有放弃对敦煌艺术的痴心,对各窟仔细观察、反复琢磨,弥补原来观察不细的欠缺,并发现壁画变色等新问题。

1972 年初至1978 年10 月,常书鸿抓紧时间进行油画创作和撰写论文。几年中,他创作大型油画20 余幅,撰写论文10 余篇。1975 年,常书鸿为联合国科教文组织撰写《敦煌艺术》一书,1976 年,为《人民中国》撰写《敦煌的风铃——三十六年敦煌话沧桑》一书,并与李承仙合作为甘肃省委礼堂、兰州军区绘制毛泽东、华国锋巨幅油画像各两幅。

1978 年10 月,常书鸿恢复所长职务。不久,他组织所里人员,为出版五卷本《敦煌莫高窟》做准备,接着又与国家文物局和新华社一起,采用自然反光方式,拍摄数千张石窟艺术照片,作为资料保存;与上海科教电影制片厂联合拍摄莫高窟第45 窟彩色纪录片;组织所内精选1500 余幅壁画照片,交文物出版社出版。

1979 年,文化部部长黄镇到敦煌视察工作,常书鸿向他汇报40 年来莫高窟壁画变化情况,并根据参观人日益增多的情况,提出分级开放参观的办法,即急需保护的7 个洞窟,要经过国家特许才能参观;一部分有特殊研究价值的洞窟,仅供专业研究人员参观;其余部分对外开放,供广大群众参观。这个建议得到黄镇的赞同。

1981 年8 月,邓小平、王震、王任重等党和国家领导人到敦煌参观,常书鸿亲自担任解说。他向邓小平简要汇报了莫高窟的历史和现状以及中华人民共和国成立以来取得的成就。邓小平对常书鸿及所里工作给予充分肯定和高度赞扬,鼓励他们继续为保护和研究敦煌艺术做贡献,并同意批给研究所一笔经费。

1982 年3 月,组织上考虑到常书鸿年事已高,调任他为国家文物局顾问,兼任敦煌文物研究所名誉所长。

常书鸿退居二线后,把主要精力用于绘画创作和整理文稿。10 年中他创作各种画作50 余幅,其中用两年时间创作的《丝绸之路飞天》幛壁画、用3 年时间创作的《敦煌舞乐和飞天》四联画,以及《梅花欢喜漫天雪》和《攀登珠峰》等,都是大型珍品。他整理和写作了《新疆石窟艺术》《从希腊到中国》(释文)《我与敦煌》《敦煌艺术》《九十春秋——敦煌五十年》等著作达50 万字以上。

1984 年,中国美术家协会召开庆祝会,祝贺常书鸿80 寿辰和从艺60 周年。1987 年,中央电视台和杭州电视台联合摄制专题片《魂系敦煌——记画家常书鸿》。

1987 年,常书鸿与夫人李承仙

常书鸿在国外声望也很高,特别在日本。他先后8 次去日本参观访问、办展览、讲学。1983 年,日本东京艺术大学聘请他为客座名誉教授;1988年4 月,日本NHK 电视台在晚上黄金时间播放介绍常书鸿的专题片《沿丝绸之路而来的飞天》;1990 年,日本创价大学授予他名誉博士学位;1992 年,他获日本富士美术馆最高荣誉奖金,获授该馆“名誉馆长”称号。日本创价学会会长池田大作为常书鸿作诗《敦煌》。

常书鸿在回忆往事时说:“在我生命的长河中,一大半献给了敦煌,献给了我所热爱和向往的敦煌事业。无论是在戈壁敦煌,还是在异国他乡,或者在其他地方,使我魂牵梦绕的就是你——敦煌。”

常书鸿教育家人也和他一样为敦煌事业献身。他的夫人李承仙与他为敦煌事业并肩奋斗近50 年。他的女儿常沙娜13 岁随他在敦煌学习临摹壁画。他在敦煌出生的儿子嘉煌,大学毕业后按照他的愿望,去日本留学10 年,寻找在中国已经失传的传统绘画技法,回国后本可留在大城市工作,但还是根据父亲的嘱咐去了敦煌。

1994 年6 月23 日,常书鸿在度过90 寿辰之后,因病医治无效与世长辞。

根据常书鸿生前的遗嘱,他的部分骨灰送回敦煌莫高窟,埋在他住了几十年的中寺院内自己栽种的梨树下。赵朴初为墓碑题词:敦煌守护神。

——常书鸿与敦煌的不了情