广东琼楠人工林生物量和碳储量分布格局

田湘 刘雪 钟连香 吴敏 韦中绵

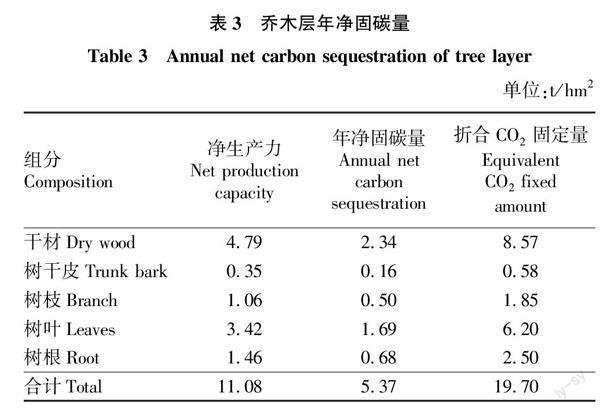

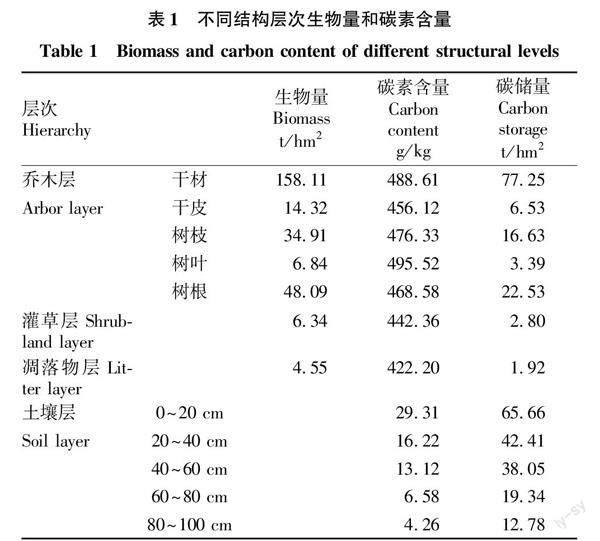

摘要 采用标准样地法对广西南宁树木园内33年生广东琼楠(Beilschmiedia fordii)人工林碳储量和空间分布格局进行研究。结果表明:广东琼楠单株生物量为324.25 kg/株,林分生物量为273.16 t/hm2,其中乔木层为262.27 t/hm2,占林分生物量的96.01%;林分碳储量为309.29 t/hm2,其中乔木层126.33 t/hm2,占林分总碳储量的40.84%;土壤层为178.24 t/hm2,占57.63%;灌草层为2.80 t/hm2,占0.91%;凋落物为1.92 t/hm2,占比0.62%。33年生广东琼楠人工林生产力为11.08 t/hm2,年净固碳量为5.37 t/hm2,折合成CO2固定量为19.70 t/hm2,具有较强的固碳能力,是发展碳汇林的良好树种。

关键词 碳储量;人工林;生产力;广东琼楠

中图分类号 S 718.55 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)15-0104-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.15.025

Distribution Pattern of Biomass and Carbon Reserves in Beilschmiedia fordii Plantation

TIAN Xiang1, LIU Xue1, ZHONG Lian-xiang2 et al

(1.Guangxi Nanning Arboretum, Nanning, Guangxi 530031;2.Forestry College of Guangxi University, Nanning, Guangxi 530000)

Abstract The spatial distribution of carbon storage in 33-year-old Beilschmiedia fordii plantation in Guangxi Nanning Arboretum were studied by standard plot method. Results showed that individual biomass of Beilschmiedia fordii was 324.25 kg/plant and the total biomass was 273.16 t/hm2, of which biomass of arbor layer was 262.27 t/hm2 respectively, accounting for 96.01% of total biomass. The total carbon storage of Beilschmiedia fordii was 309.29 t/hm2, of which the overstorey of Beilschmiedia fordii trees stored 126.33 t/hm2 and accounted for 40.84%, the soil layer was 178.24 t/hm2 and accounting for 57.63%;the under-storey plant stored 2.80 t/hm2 and accounted for 0.91%, the litter floor stored 1.92 t/hm2 and accounted for 0.62%. The annual net productivity of 33-year-old Beilschmiedia fordii was 11.08 t/hm2, and annual net carbon fixation was 5.38 t/hm2 which converted into CO2 was 19.70 t/hm2. With strong carbon sequestration ability,Beilschmiedia fordii was a good tree species for the development of carbon sequestration forest.

Key words Carbon storage;Plantation;Productivity;Beilschmiedia fordii

森林生态系统作为陆地生态系统的主体,在维持生态平衡中发挥着重要作用[1-2]。2021年国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》[3],积极响应推荐碳达峰碳中和行动已经上升到国家战略,在该背景下,森林生態系统的固碳能力已成为关注的焦点和热点[4-5]。森林碳汇潜力与生长过程有关,而人工林是森林的重要组成部分,通过造林、再造林等活动增加森林生态系统碳固定量,有利于推进中国碳汇林业的发展。乡土树种作为我国人工林的重要组成部分,既能供应木材,又能发挥其储碳和固碳的能力,同时兼具经济效益和碳汇生态效益,在增加森林碳汇和碳吸存能力以及改善生态环境方面作用显著[6]。

广东琼楠(Beilschmiedia fordii)为樟科琼楠属(Beilschmiedia)常绿乔木,主要适生于湿润的山林中,在我国广西、广东、湖南、江西、四川等地及越南均有分布[7]。广东琼楠适应性强,生长快速,木材结构细密且耐腐蚀,是优良用材树种[8],同时具有较高的经济价值[9]。随着珍贵木材在市场上的比重增加,推广种植珍贵树种具有重要的现实意义。近年来,学者对广东琼楠的研究主要集中于人工林生长规律[10]、木材特性[11-12]方面,但尚鲜见有关碳汇功能的报道。笔者以广西南宁树木园内33年生广东琼楠人工林为研究对象,调查分析其生态系统碳储量及其分配格局,以期为进一步评估广东琼楠人工林的固碳潜力和生态效益提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验样地位于广西南宁树木园内,地处南宁市南郊,属南亚热带季风气候,气候温暖湿润,降雨丰富。试验所选标准地为低矮山丘,坡度20°左右,土壤为赤红壤,厚度达到80 cm以上,土壤肥沃,适合植被生长。该研究林分为33年生广东琼楠人工林,平均胸径23.3 cm,平均树高19.7 m,郁闭度0.8,林下植被盖度为45%,林下零星分布有米老排(Mytilaria laosensis)、黄果厚壳桂(Cryptocarya concinna)、玉叶金花(Mussaenda pubescens)、五节芒(Miscanthus floridulus)等植物。

1.2 研究方法

1.2.1 标准地调查与解析木选取。

于2017年12月在33年生广东琼楠人工林内选择生长良好的地块,按照典型选样原则确定3块20 m×20 m的標准样地(1 200 m2)。通过每木检尺法测量样地内所有林木的树高、胸径、冠幅及枝下高,分别在每个样地内选出1株平均木作为标准木,标准木要求不断梢、无病虫害。

1.2.2 样品采集和碳含量的测定。

将选取的标准木机械伐倒,采用全株收获法和Monsic法[13]测定各标准木树叶、树枝、树干、树皮地上部分鲜重;采用全根挖掘法测定根系及地下部分鲜重质量,包括根蔸、粗根(根系直径≥2.0 cm)、中根(根系直径0.5~2.0 cm)、细根(根系直径<0.5 cm)鲜重,各组分分别取样500 g于封口袋中,带回实验室于80 ℃烘干备用。林下凋落物层和灌草层生物量测定采用样方收获法[14]。参照韦昌幸等[15]的方法,广东琼楠干材、树皮和树枝的平均净生产量按林分年龄33年计算,树叶平均净生产量则以树叶在林木上着生5年计。按照对角线设置方法分别在各标准地挖掘3个土壤剖面,按照0~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm共5个层次分别采集1 kg土壤,同一样地同一土层的土壤混合后取1 kg带回实验室用于土壤有机碳的测定。将生物量测定过程中经烘干的样品分别粉碎供碳素含量的测定,各组分碳素含量的测定均采用K2CrO7容量法测定[16]。

1.3 数据处理与分析

利用Excel 2010软件对数据进行常规处理,同时应用SPSS 20.0进行统计分析,各指标计算公式如下:

年平均生产力[t/(hm2·a)]=植物各组分生物量(t/hm2)/林龄(a)

式中,树叶平均净生产量以叶在林木上着生2年计,其他器官均按照树木生长年龄33 a计算。

植物各组分碳储量(t/hm2)=植物各组分生物量(t/hm2)×植物各组分碳含量(g/kg)/1 000

各土层碳储量(t/hm2)=土层厚度(cm)×土壤容重(g/cm3)×1 000 m2有机碳含量(g/kg)/1 000

生态系统碳储量(t/hm2)=乔木层碳储量(t/hm2)+灌草层碳储量(t/hm2)+凋落物层碳储量(t/hm2)+土壤层碳储量(t/hm2)

乔木层各器官年净固碳量[t/hm2·a)]=乔木层各器官年平均生物量(t/hm2)×各器官碳含量(g/kg)/1 000

2 结果与分析

2.1 单株生物量分布

从图1可见,33年生广东琼楠单株生物量为324.25 kg/株,其中干材生物量占最大(60.95%),为197.64 kg/株;根蔸生物量次之,生物量为44.25 kg/株,占13.65%;树枝生物量为43.63 kg/株,占比为13.46%;其余部分生物量占比较少,以中根和细根生物量最小。从地上部分生物量和地下部分生物量看,地上部分生物量为264.15 kg/株,占单株总生物量的81.46%;地下部分生物量为60.10 kg/株,占比仅为18.54%。综合来看,各器官生物量表现为干材>根蔸>树枝>干皮>粗根>树叶>中根>细根。

2.2 人工林生态系统碳储量及分布

由表1可知,广东琼楠各器官碳素含量表现为树叶>干材>树枝>树根>干皮,各器官碳素含量在456.12~495.52 g/kg,乔木层部分平均碳素含量为477.03 g/kg。广东琼楠人工林灌草层和凋落物层碳素含量分别为 442.36、422.20 g/kg。土壤层碳素含量随土层的加深逐渐减少,0~20 cm土层碳素含量最高,达到29.31 g/kg;从0~100 m土层厚度看,碳素平均含量为13.90 g/kg。整体来看,林分碳素含量以乔木层最高,灌草层次之,土壤层碳素含量最低。

2.3 碳储量及其分配格局

广东琼楠人工林生物量为273.16 t/hm2,其中乔木层生物量为262.27 t/hm2,占总生物量的96.01%;凋落物层生物量为4.55 t/hm2,占总生物量的1.67%;灌草层生物量为6.34 t/hm2,仅占总生物量的2.32%。广东琼楠各器官生物量大小表现为干材>树根>树枝>干皮>树叶,以干材生物量最大,达到158.11 t/hm2(表1)。

广东琼楠生态系统碳储量为309.29 t/hm2,碳储量排序为土壤层(178.24 t/hm2)>乔木层(126.33 t/hm2)>灌草层(2.80 t/hm2)>凋落物层(1.92 t/hm2),且各层次碳储量差异显著(P<0.05),其中土壤层碳储量占比50%以上,达到57.63%,乔木层次之(40.84%),凋落物层和灌草层碳储量在整个生态系统碳储量中仅占极小部分。从乔木层各器官碳储量分布看,乔木层碳储量以干材为主(77.25 t/hm2),占比达到61.14%;树根碳储量也达到22.53 t/hm2;以干皮和树叶碳储量最少。从土壤层碳储量看,碳储量随土层的加深呈下降趋势,0~20 cm碳储量达到65.66 t/hm2,随土层深度达到100 cm,碳储量仅为12.78 t/hm2,相比0~20 cm土层深度下降了80.54%(表2)。

2.4 喬木层年净固碳量的估算

广东琼楠年净生产力、年净固碳量及折合CO2固定量见表3。33年生广东琼楠人工林年净生产力为11.08 t/hm2,年净固碳量达到5.37 t/hm2。通过人工林生态系统同化CO2能力的估算得出CO2固定量为19.70 t/hm2。广东琼楠年净生产力、年净固碳量及折合CO2固定量以干材最大,树叶次之,干皮最少。

3 结论与讨论

该研究中33年生广东琼楠人工林中以乔木层生物量为主,林分净生产力为11.08 t/hm2,相比珍贵乡土树种木荷(Schima superba)[15]和观光木(Michelia odora)[17]略占优势,表现出较高的生物量和生产力;但阿丁枫[18]和速生树种桉树(Eucalyptus robusta)[19]相比,生物量和生产力均不占优势,说明在广东琼楠人工林培育中,应加强林分水、肥等管护,以提高林分的生产力,同时还应关注林下灌草层和凋落物层在森林植被多样性、养分循环等方面的作用。平均碳素含量为477.03 g/kg,介于森林碳储量计算时所采用的换算系数之间(450~500 g/kg)[20]。不同器官碳素含量表现为树叶>干材>树枝>树根>干皮,与相近区域火力楠(Michelia macclurei)(树叶>树枝>干材>干皮>树根)[21]、青钩栲(Castanopsis kawakamii)(树干>树根>树枝>树叶)[22]、马尾松(树叶>干材>干皮>树根>树枝)[23]存在差异,各器官碳素含量的差异也反映不同树种碳素积累与分配特点。广东琼楠群落乔木层碳素含量高于灌草层,表现随着光照强度的下降而降低的变化趋势。

广东琼楠生态系统总碳储量为309.29 t/hm2,碳储量以土壤层占比最多(178.24 t/hm2),占比57.63%,可见,33年生广东琼楠人工林植被层碳储量尚未达到土壤层的储量水平,土壤层碳储量在生态系统碳储量中仍居于主导地位。据报道,我国亚热带常绿阔叶林碳储量平均水平为61.05 t/hm2[24],而研究结果显示,33年生广东琼楠乔木层碳储量达到126.33 t/hm2,说明广东琼楠林乔木层碳储量较高。此外,广东琼楠生态系统中土壤层碳储量为178.24 t/hm2,高于我国人工林土壤平均碳储量(107.10 t/hm2)66.42%,这也是研究区广东琼楠林具有较高生产力和碳储量积累能力的重要因素。同时说明该林分不但可以通过其乔木层生物量提高生态系统碳积累能力,同时也能促进土壤有机碳的生物积累。

该研究中广东琼楠乔木层年净固碳量达到5.37 t/hm2,折合CO2为19.70 t/hm2,与我国森林年均固碳量接近,但高于相近区域的阿丁枫[18]和观光木[25]年净固碳量,可见该研究林分的碳积累速率较快。

综合分析可知,该研究区的广东琼楠人工林具有较强的碳汇潜力,科学经营和发展广东琼楠人工林不仅能收获优质木材,还达到碳汇双重效益。

参考文献

[1] JANZEN H H.Carbon cycling in earth systems:A soil science perspective[J].Agriculture ecosystems & environment,2004,104(3):399-417.

[2] JUSTINE M F,YANG W Q,WU F Z,et al.Dynamics of biomass and carbon sequestration across a chronosequence of masson pine plantations[J].Journal of geophysical research:Biogeosciences,2017,122(3):578-591.

[3] 国务院.印发《2030年前碳达峰行动方案》[EB/OL].(2021-10-27)[2022-04-25].https://baijiahao.baidu.com/s?id=171477382821026 4656&wfr=spider&for=pc.

[4] 刘魏魏,王效科,逯非,等.全球森林生态系统碳储量、固碳能力估算及其区域特征[J].应用生态学报,2015,26(9):2881-2890.

[5] 邹佳勇.森林生态系统碳储量和固碳能力研究进展[J].中国林业经济,2017(4):74-75.

[6] ZHAO M M,YANG J L,ZHAO N,et al.Estimation of Chinas forest stand biomass carbon sequestration based on the continuous biomass expansion factor model and seven forest inventories from 1977 to 2013[J].Forest ecology and management,2019,448:528-534.

[7] 李锡文.中国植物志:第31卷[M].北京:科学出版社,1982:60.

[8] 孙瑾,王晓静,王飞,等.滇西南地区樟科17种木材解剖特征研究[J].华南农业大学学报,2014,35(5):102-107.

[9] 钟连香,黄松殿,韦中绵,等.广东琼楠人工林经济效益分析与评价[J].广西林业科学,2020,49(2):223-228.

[10] 钟连香,米伟,施福军.广东琼楠人工林生长规律研究[J].西南农业学报,2018,31(12):2666-2671.

[11] 林松.广东樟科主要属种的木材系统解剖[J].华南农业大学学报,1990,11(4):79-85.

[12] 韋鹏练,赖钦昌,刘衡,等.广东琼楠木材物理力学性能研究[J].西南林业大学学报(自然科学),2022,42(1):174-177.

[13] 杨卫星,何斌,卢开成,等.桂西南连续年龄序列尾巨桉人工林的生物生产力[J].农业研究与应用,2016(3):6-11.

[14] 何斌,何纾敏,黄弼昌,等.速生阶段西南桦人工林养分积累及其分配特征[J].东北林业大学学报,2015,43(3):23-25,42.

[15] 韦昌幸,张党权,王凤琴,等.木荷人工林生物量及生产力研究[J].广西林业科学,2019,48(4):509-513.

[16] 中国土壤学会农业化学专业委员会.土壤农业化学常规分析方法[M].北京:科学出版社,1983.

[17] 覃静,蒙好生,秦武明,等.观光木人工林生物量及生产力研究[J].林业科技开发,2011,25(6):65-68.

[18] 吴敏,钟连香,梁小春,等.阿丁枫人工林地上部分生物量和碳储量分布格局[J].林业调查规划,2021,46(6):14-17,144.

[19] 施福军,覃丽群,吴敏,等.15年生桉树中大径材人工林生物量与生产力研究[J].安徽农业科学,2019,47(6):113-116.

[20] HOUGHTON R A,SKOLE D L,NOBRE C A,et al.Annual fluxes of carbon from deforestation and regrowth in the Brazilian Amazon[J].Nature,2000,403(6767):301-304.

[21] 滕秋梅,何斌,梁添富,等.桂东南火力楠人工林生态系统碳储量及其分布格局[J].农业研究与应用,2016(4):7-11.

[22] 李元强,吴庆标,覃德文.青钩栲人工林生态系统碳储量及其分配格局[J].广东农业科学,2013,40(10):181-185.

[23] 韦明宝,王朝健,杨正文,等.桂西北马尾松人工林生态系统碳贮量与分布[J].亚热带农业研究,2019,15(3):152-156.

[24] 王绍强,周成虎,罗承文.中国陆地自然植被碳量空间分布特征探讨[J].地理科学进展,1999,18(3):238-244.

[25] 黄松殿,吴庆标,廖克波,等.观光木人工林生态系统碳储量及其分布格局[J].生态学杂志,2011,30(11):2400-2404.

基金项目 南宁树木园优质用材树种科研项目(BB33600114)。

作者简介 田湘(1973—),男,湖南汉寿人,高级工程师,硕士,从事林业经营管理与林业科技研究。*通信作者,高级工程师,硕士,从事森林经营和生态经济研究。

收稿日期 2022-08-06