家本化关怀:提升学校对家庭教育指导实效的路径探索

周娟

摘要:学校是家长希望接受家庭教育指导服务的最主要渠道,学校已经基本建立了家庭教育指导体系,但并没有充分满足家长的需求。其中一个重要原因是学校缺乏“家本化关怀”的视角。家本化关怀缺失的原因主要是学校对家长的主体地位认识不足,忽视家长的现实需求和家庭背景的多样性。据此探索提升家庭教育指导服务实效的路径:优化学校家庭教育指导服务机制,优化对家长现实需求和共情路径的体认,优化家庭背景影响补偿赋权策略。

关键词:家本化关怀;家庭教育;实践路径

中图分类号:G44文献标识码:B文章编号:1671-2684(2023)24-0074-03

一、引言

开展家庭教育指导服务是帮助家长提升家庭教育能力、提升家庭教育质量的重要举措,是满足人民日益增长的美好生活需要的基本保障。近年来,家庭教育指导服务的重要性日益凸显,已经上升为国家战略[1]。2021年10月发布的《中华人民共和国家庭教育促进法》明确指出:“中小学校、幼儿园应当将家庭教育指导服务纳入工作计划。”学校对家庭群体的凝聚力具有独特之处,能使不同职业、背景、类型的监护人以家长的身份围绕学校“集结”[2]。大型调查发现,学校是家长希望接受家庭教育指导服务的最主要渠道,学校已经基本建立了家庭教育指导的体系,但家长的需求并没有得到充分满足[3]。其中一个重要原因是学校没能真正把家长当成教育的“合伙人”,缺乏“家本化关怀”的视角[4]。

二、家本化关怀缺失的原因分析

家长作为学校教育的天然合伙人,理应是家校共育的主角之一。可现实中,学校往往少有这样的关照视角和积极行为,深究缘由,主要是对家长主体地位在认识上的局限,对家长现实需求的忽视,以及对家庭背景影响共育的轻视。

(一)对家长主体地位认识的局限

在教育实践中,学校既是家校共育的主导者,也是参与者。受师道尊严影响,学校习惯性把握着话语“霸权”,在家校互动的过程中往往会忽略家长的主体地位,将家长简单视作家校共育的配合者,导致家长在家校共育互动中缺失参与感和主动权,从而降低了家校合作的实效性。

(二)对家长现实需求体认的忽视

处于权力中心的学校由于长期忽视家长的实际需求,致使家校活动时间、活动内容和活动形式都与家长的现实需求出现一定程度的不一致甚至冲突,导致家校互动效果不良。例如,基于我国9个省(市)的调查结果表明,70.5%的学校领导和61.9%的班主任认为开展家庭教育指导服务工作中遇到的首要困难就是“家长工作忙,时间难以安排”。近半成的家长也报告由于自身工作忙,导致陪伴孩子的时间较少,需要学校更好地根据家长的实际情况,合理安排时间,采用更适合家长参与的家庭教育指导活动[3]。

(三)对家庭背景影响共育的轻视

随着时代的变迁,家庭形态日益多元,单亲家庭、流动儿童家庭、留守儿童家庭、隔代抚养家庭等早已不再鲜见。而由此衍生的孩子出现严重心理问题的家庭也成为了一类不可忽视的家庭群体。对于这些特殊家庭、弱势家庭而言,他们的需要与一般家庭或优势家庭的需要并不相同。然而长期以来学校忽视家庭背景的多样性,没能充分考虑不同家庭背景的不同需要,特别是由于缺乏对弱势家庭的积极关注,使得家校互动的总体效果大打折扣,极不利于特殊家庭、弱势家庭中学生的身心发展。

三、提升学校家庭教育指导服务实效的路径

基于以上的原因,笔者认为必须以问题为导向,站在新时代教育发展的高度,切实深入探索提升学校家庭教育指导服务实效的实践路径。

(一)优化学校家庭教育指导服务机制,情智赋能

学校家庭教育指导服务工作从无序、零散走向常态化、长效性发展的途径是完善管理机制,而家长的主体地位需要管理机制的确认和保障。

1.完善学校家庭教育管理机制,确立家长主体地位

家校互动的良性开展,必须基于家长对自己是教育“合伙人”的切实认识上。这需要学校进一步研究,明确学校教育和家庭教育在促进学生健康发展中的各自职责,明晰家校双方的具体目标和任务。因此,完善家庭教育管理机制,以制度确认家校双方的各自的职责,并以“合约”的形式,将双方的职责、任务明确细化,并由双方签字确认。这样才能既确保学校的主导地位,而且确认家长的主体地位,从而建立家校间平等的合作关系。

2.健全家校共育运行评价机制,保障家长主体地位

在家校共育中,学校需要充分重视家长在学校家庭教育指导服务中的主体性,突出家长的能动性。这一观念既需要融入家庭教育指导服务工作的管理中,也需要融入家庭教育评估环节。为此,学校应联合家长委员会构建家校共育多元评价体系。

例如,评价体系中包括家长评学校:学校可召开满意度调查专题家长会。由家长深入课堂教学、体育锻炼、休闲活动等学校活动,以调查问卷、座谈等形式提出意见,发表建议。

评价体系中包括学校评家长:为了树立家庭教育典型,引导广大家长科学育儿,开展学校层面、年级层面“好家长”评选,以此引导家长与学校形成教育合力。

评价体系中还包括家长评学生:构建家校共育多元评价体系。学生的成长记录袋可由家长和学校一起设计制作,教师和家长定期评价,并将成长袋定期展示。

(二)优化体认家长现实需求共情路径,精准赋能

1.精准调研,充分了解家庭教育的现实需求

当前学校开展的家庭教育指导服务活动多为学校安排内容,家长被动接受,对家长的需求了解有所欠缺,压制了家长的主体能动性。因此,学校在开展家庭教育指导服务活动之前,进行精准调查研究很有必要。例如,北港小学在本学期初召开家委会会议前,每个班的家长委员会通过网络问卷的形式,向全体家长征求育儿困惑,由家长委员进行分类归纳,呈报学校德育处。德育处再把调查结果由班主任工作室和学校心理健康辅导站进行分类筛选,再把问题分门别类地呈报给各个部门,最终确立本次家长委员会会议的内容。在家长委员会会议上,不管是校长室、总务处、德育处的答疑,还是家庭教育讲师的講座,都充分考虑家庭教育的现实需求。

2.按需供给,创新家庭教育指导的有效模式

家长会、家访、专家讲座、家长开放日等常规化的家庭教育指导服务活动,针对的是家长的普遍需求。但这样的家庭教育指导服务活动因时间、空间等限制,无法满足家长的特殊需求。如以家长工作忙,难以接受家庭教育指导服务的时间为例。学校需要创新家庭教育指导模式。一方面,常规化的家庭教育指导服务时间应尽量选择非工作时间并控制活动时长。另一方面,学校可以借助网络平台,建设网上家长学校。如北港小学在学校公众号上开辟了“家校共育”栏目,定期邀请家长录制“亲子教育,智慧分享”微课堂,畅通家长之间的育儿交流渠道。还开辟了“心课堂”栏目,根据前期调研,针对家长在育儿过程中遇到的困惑进行分析,破解难题,切入点小,实用性强,深受家长欢迎。

针对有特殊需求的家长,如需要个人成长的家长、育儿过程中产生倦怠的家长、孩子出现心理问题的家长或者入学适应困难学生的家长,学校可以开展朋辈辅导、家长工作坊、家庭治疗等活动为家长提供个性化支持。如笔者曾主编《遇见一年级之家长十二问》家庭教育校本教材。根据一年级新生入学阶段的身心特点和家长育儿过程碰到的困惑,设计了交往篇、生命篇、习惯篇、学习篇四个版块的内容(见图1)。

还可以由家长自行选择内容,采用互动式、体验式的工作坊的形式开展活动,为家长提供个性化支持。本学期,北港小学为成长型父母开设了“正念教养家长成长营”课程。课程设置了10课时,由家庭教育讲师、心理专职教师引导,通过体验式的学习方式,让家长学习正念教养的思维方式,不伤害孩子,也不伤害自己,与孩子不焦虑、不内耗地相处。课程吸引了200多名家长报名,家长们表示:课程内容丰富,易于实践。

(四)优化家庭背景影响补偿赋权策略,解构赋能

学校在制订家校工作方案时,应更全面地关注到不同背景、不同阶层在教育参与程度上的差异,为所有家长提供平等的参与机会,重视一定程度的补偿与赋权,以此保障教育的公共性[4]。学校需要积极关注到特殊家庭和弱势家庭,为其提供深层次的互动支持,情智赋能,将家本化关怀落在实處。

1.朋辈辅导,支持身心倦怠父母

父母倦怠指的是父母对孩子在养育方面的退缩、不负责任,情感和身体的衰竭,以及对家庭生活态度消极、情感冷漠,成就感降低等心理问题。父母倦怠是压力水平和资源长期不匹配、不平衡导致的。父母倦怠要早发现、早干预,减少父母压力源,提供支持源,认知重组和调适情绪[5]。在此背景下,运用朋辈心理辅导,通过同辈群体的力量让个体获得支持,发现解决问题的思路,促进身心倦怠父母的心理调节。家长们的年龄相仿,关注问题同质,学校通过互助小组的形式,开展家长同辈辅导,使家长的团辅工作更易于推进。

首先,共性问题可激发团体动力,减少压力源。家长朋辈团体辅导以家长育儿过程中的共性问题为出发点,在团体交流过程中,让家长充分倾诉育儿过程中遇到的困惑和产生的情绪,这样可以引起其他家长的共鸣。这种“我正面对问题,但并不孤独”的一般化技术使得团体成员的内心得到安慰,在一定程度上减轻了心理压力。

其次,体验学习可重组育儿认知,调适情绪。家长朋辈团体辅导由学校的家庭教育讲师或心理教师带领,通过情绪体验、角色扮演、知识链接等方式让家长更新育儿理念,觉察自己不合理的育儿认知,表达育儿过程中的情绪,从而调整育儿方式,调适育儿过程中产生的情绪。如在提线木偶人的游戏环节,有家长分享:“原来我一直就想控制自己的孩子,一放松就感觉不放心。”家长觉察到自己在育儿过程中有待改进的方面,就是进步的开始。

再次,情境体验提升元认知思维,感受积极情绪。家长朋辈团体辅导为家长创设心理情境,让家长觉察自己的想法、情绪,提升家长的元认知能力,看见孩子的想法、情绪,放下焦虑,感受养育孩子过程中获得的积极情绪。

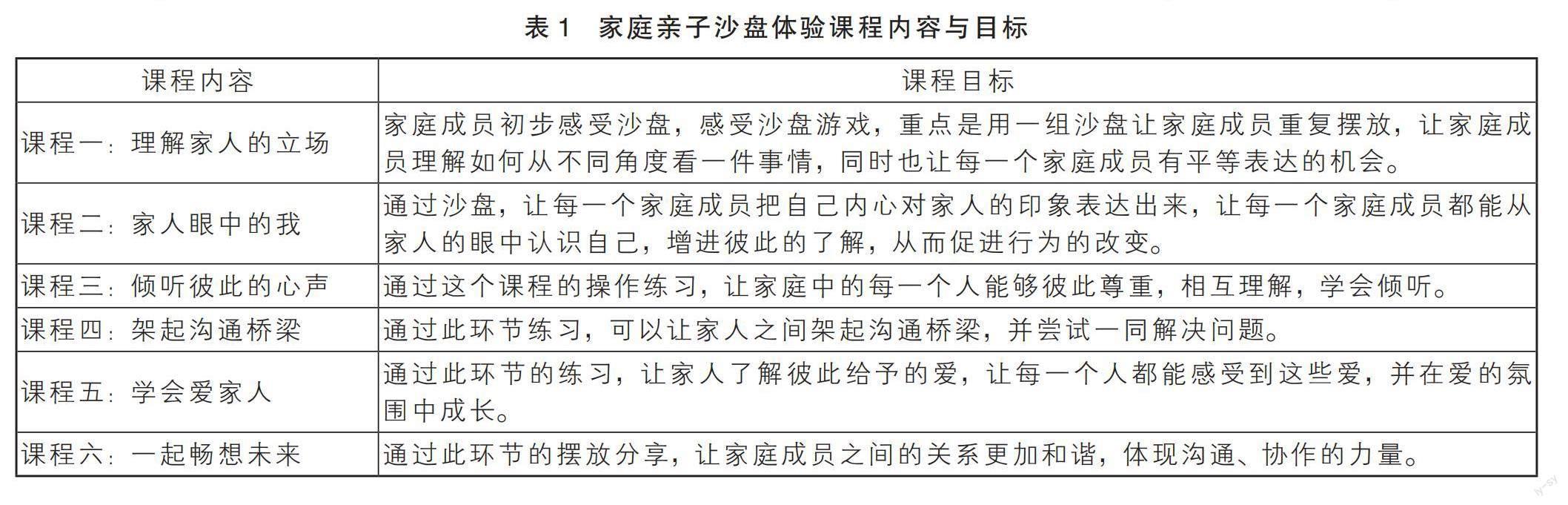

2.家庭治疗,关怀心理问题学生父母

绝大多数中小学生所产生心理问题都与学生的成长环境有关,家庭环境对中小学生的影响尤为显著,不良的家庭环境和父母不当的教养方式往往会导致孩子出现心理问题。因此,在学生心理康复过程中,家庭环境、家长教养方式的改变尤其重要。但是在现实中,当孩子出现心理问题,特别是严重心理问题时,家长的心理也会受到很大冲击,往往会被自责、愤怒等消极情绪淹没,变得心力交瘁。因此,学校在面对学生心理个案时,如果发现家长也需要心理方面的帮助,可以开展家庭治疗,共情家长,帮助家长挖掘资源,自助互助。家庭亲子沙盘作为家庭治疗的心理技术,为家庭营造了一个自由受保护的场域,让家庭成员放下防御心理,觉察和表达情绪,看见人际交往模式,改善人际交往技巧。学校可开展的家庭亲子沙盘课程安排见表1。

综上所述,尽管当前家校共育工作依然存在诸多问题,但从家庭家本化关怀的视角出发,应积极探索提升学校家庭教育指导服务实效的路径,从学生的家庭情况与家长的现实需求出发,落实家校共育。

参考文献

[1]傅国亮. 家庭教育要从自发走向自觉,必须进行指导与学习[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/zl_2015n/2015_z148/201510/t20151020_214341.html,2015-10-20.

[2]唐莎,周敏. 我国地方家庭教育立法的内容分析及其启示[J]. 西北成人教育学院学报,2021(1):92-96.

[3]边玉芳,袁柯曼,张馨宇,我国学校家庭教育指导服务体系的现状、挑战与对策分析;基于我国9个省(市)的调查结果[J]. 中国教育学刊,2021(12):22-27,78.

[4]边玉芳,周欣然. 家校互动不良的原因分析与对策研究[J]. 中国教育学刊,2019(11):39-44.

[5]俞国良,何妍. 父母倦怠与父母心理健康问题[J]. 中小学心理健康教育,2022(13):2-8.

编辑/黄偲聪 终校/石 雪