组织公平视角下农民专业合作社成员满意度研究

——基于云南省的农户调研数据

陈天庆,张连刚,彭志远,陈建成

(1. 西南林业大学经济管理学院,云南 昆明 650224;2. 北京林业大学经济管理学院,北京 100091)

自《中华人民共和国农民专业合作社法》(以下简称《合作社法》)颁布以来,中国农民专业合作社(以下简称“合作社”)形式不断丰富,行业领域不断拓展,产业链条不断延伸,带动引领作用不断增强[1]。近年来,中央及一些地方政府出台了一系列促进合作社规范发展的政策文件,旨在最大程度保障合作社成员权益和提高成员满意度。然而,部分合作社在快速发展过程中,互助属性和公平价值发生偏移,突出表现为普通社员参与和受益不足,内部规章制度缺乏公平规范,导致部分成员满意度较低。较低的满意度会对成员持续参与意愿产生负面影响,进而影响合作社高质量发展。2021年中央一号文件指出,“推进农民合作社质量提升,加大对运行规范的农民合作社扶持力度”。在此背景下,推进合作社规范建设,促进合作社内部公平,提高合作社成员的满意度,对实现合作社高质量发展,进而助推中国农业农村现代化和乡村振兴战略顺利实施具有重要现实意义。

合作社成员满意度是衡量合作社运行效果的重要指标[2]。回顾合作社成员满意度的研究,主要集中于满意度的影响因素分析,并从三个方面展开。其一是个人或家庭特征,认为合作社成员的收入、文化程度、对合作社了解程度、家庭劳动力人数、种植规模和社会资本等与满意度密切相关[3-5]。其二是合作社特征,认为合作社是否由农民大户发起、是否按股分红、合作社规模、领导人能力等是影响合作社成员满意度的关键因素[6-7]。其三是合作社成员心理感知特征,从信任、组织认同、组织承诺等角度出发,分析这些变量对合作社成员满意度的影响[8-10],并提出应提升成员对合作社的信任水平,增强成员对合作社的归属感、自豪感、忠诚度和情感承诺,进而提高合作社成员的满意度。

与此同时,在合作社成员异质性不断增强的趋势下,合作社组织公平问题逐渐受到研究者的关注。已有研究表明,提升组织成员公平感可以促进组织功能发挥,而不公平感则会给组织成员产生更多的负面行为[11-12]。合作社是农户自愿联合抵御市场风险的互助性经济组织,本质是“所有者和惠顾者同一”,由《合作社法》可知,合作社由全体成员共同拥有,成员间地位平等。然而,在现实中,成员在合作社中的决策权和话语权却存在较大差异。随着部分合作社的资本比重不断增加,合作社的利益分配和决策权逐渐向拥有较多资本的核心成员倾斜,导致部分合作社存在公平缺失问题[13-14]。不仅如此,在成员资源拥有方面的差异也使得合作社成员分配不均,核心成员受益程度显著高于普通成员[15]。社会比较理论认为,人们会将自己的劳动和所得同过去或他人进行比较,若发现劳动和所得比例不对等,则会产生不公平感,工作积极性也随之降低。对于普通农户成员而言,当自身劳动所得之比与拥有较多资本资源的核心成员相比相差较多时,他们可能会表现出抱怨、消极的态度,并做出不利于组织发展的行为[16-17]。

综上可知,已有文献为本文开展相关研究奠定了理论基础,但仍有改进的空间。第一,鲜有文献从组织公平视角对合作社成员满意度展开研究。虽然部分研究注意到组织公平可能影响合作社成员满意度,但缺乏系统的理论梳理和定量分析。组织公平作为合作社规范发展的重要因素,深化其研究具有一定的必要性。第二,已有研究缺乏对组织公平与合作社成员满意度关系中影响机制的探讨。虽然组织认同、信任等心理特征被证明受到组织公平影响,并能够对合作社成员满意度产生促进作用,但少有文献将其纳入组织公平与合作社成员满意度研究框架,以心理特征作为中介变量的影响机制研究亟待加强。第三,已有研究未能揭示组织公平对合作社成员满意度影响的效果差异。较少有学者从成员异质性的视角分析组织公平对合作社成员满意度影响效果差异,而将不同身份、不同级别合作社成员进行合并研究会影响分析结果的可靠性,针对合作社成员异质性的分析尚需进一步加强。因此,本文基于2021年云南省6个县(市、区)490份合作社成员样本数据,分析组织公平对合作社成员满意度的影响。运用Oprobit模型进行基准回归,通过2SLS模型、替换核心解释变量等方法进行稳健性检验,借鉴中介效应模型分析方法,引入组织认同和信任作为中介变量,探索组织公平对合作社成员满意度的影响机制,分析组织公平对合作社成员满意度的影响是否存在异质性。探索组织公平对合作社成员满意度影响的作用机制及差异性,有利于丰富合作社满意度理论和实证研究,拓宽合作社成员满意度的研究视域,为进一步提升合作社成员满意度提供重要的实践参考价值,并为合作社高质量发展提供经验借鉴和政策启示。

1 理论分析与研究假设

1.1 组织公平与合作社成员满意度

合作社的本质规定体现了成员对公平的追求。然而,当前部分合作社欠规范,“精英俘获”“大农吃小农”等问题频出,这直接影响合作社普通成员的收益和其他权益。因此,研究合作社的组织公平具有重要意义。组织公平在学界并未形成普遍共识,但多指成员关于组织对待他们是否公平的知觉[18],同时也包含组织制度或程序等是否公平的客观状态[19]。组织公平具有分配公平和程序公平两个最基本的维度,它能够作用于成员的态度与行为。

分配公平是指组织成员的劳动付出与收获的对等性,成员据此判断分配所得是否公平。合作社的利益分配制度是合作社制度的核心,也是合作社产权、治理机制等的体现[20]。合作社对内并不盈利,但如何在成员间合理分配剩余收益,将影响合作社的公平与效率。社会交换理论认为,人们总是倾向于在社会交往过程中争取自身最大收益,个体在与组织交往过程中会追求更高的报酬。若合作社缺失分配公平,受到不公平对待的成员与合作社的交易积极性会受到打击,并进一步产生机会主义行为和“搭便车”心理,不利于合作社发展。同时,分配不公引起的收入差距扩大,会使低收入成员难以维系人际交往过程中的互惠关系,导致合作社的社会网络等社会资本逐渐流失。互惠关系的变弱与社会网络的变小,都会使得技术、信息等无法在成员间有效共享,成员收入降低,成员满意度也可能随之降低。

程序公平是指在组织管理过程中,成员根据主观感受判断组织决策和实施过程是否公平。合作社要实现程序公平,不仅需要制定平等的决策制度,还需要合作社在决策实施过程中开放和透明。合作社的民主制度是程序公平的保障。合作社章程规定,合作社重要事项由成员(代表)大会表决,实行一人一票制度。若合作社程序公平能够得到保障,成员受到尊重和自我实现的需求就能够得到满足,成员参与合作社决策的积极性也得到提升,进而可以提高决策的公正性。然而,当前合作社成员异化趋势明显,合作社的绝对话语权由关键生产要素的拥有者掌握[21]。不仅如此,不少合作社还未按照法律和章程要求召开成员(代表)大会,即使召开也是由少数核心成员决策,这进一步模糊了合作社民主的性质。在成员的决策权和利益受到侵占的情形下,合作社内部规章制度将得不到成员的遵守,并失去规范的正当性和合理性。由此以来,成员对合作社的信任逐渐下降,满意度不断降低。此外,合作社程序公平缺失,还会导致拥有绝对话语权的成员通过“精英俘获”等行为垄断政府资源分配,普通成员由此产生消极情绪,对合作社的满意度也随之降低。基于以上分析,本文认为组织公平对合作社成员满意度具有正向促进作用。

1.2 组织认同的中介作用

组织认同作为一种成员与组织具有一致性的知觉,既体现成员对组织的契约和责任感,又反映成员对组织的归属与依赖[22]。组织认同理论认为,在与他人的比较过程中,具有高公平感的个体更可能与组织目标和价值观保持一致,更愿意以组织成员的身份进行自我定义。在组织认同理论的基础上,有学者提出群体卷入模型。该模型认为,成员在参与合作社事务时,如果受到公平对待就会对组织产生更强的心理认同,进而做出对组织有利的行为[23]。小农户作为“理性人”,加入合作社的根本目的是追求自身利益最大化。若合作社公平缺失,成员经济利益得不到保障,民主诉求得不到满足,将会极大削弱合作社成员的组织认同感,进而导致成员退出合作社。相反,成员在合作社内横向比较与在合作社外纵向比较过程中越感受到公平,越会认可自己成员身份。同时,成员对合作社组织认同的增强也有助于提升内部合作意愿,采取与合作社目标一致的行为,进而降低成员与组织间的交易成本,成员满意度也会随之提升。基于以上分析,本文认为组织公平会通过增强组织认同来提升合作社成员满意度。

1.3 信任的中介作用

合作社组织公平有利于增强成员信任。信任既是合作社产生的前提,又是合作社得以延续和发展的重要条件。合作社作为一种具有乡村共同体作用的农民合作组织[24],如果缺少成员的组织信任,将会极大地限制其作用发挥。对于成员来说,合作社在经营管理过程中是否恪守交易公平原则对其信任产生重要影响[25-26]。合作社产权制度越倾向于公平,成员对合作社信任水平越高[27]。若合作社缺失分配公平,成员收益得不到保障,会使成员产生“搭便车”的心理,从而对合作社产生信任危机[28]。此外,成员能够平等地参与合作社管理,有利于促使信息公开透明和节约监督成本,在一定程度上可以提升成员信任水平[29-30],信任可以提升合作社成员满意度。信任的提升一方面能够带动成员积极参与合作社事务,加强成员间的交流与合作,另一方面可以减少合作社交易双方的信息不对称,降低合作社交易成本,增加合作社成员收入,从而可以提升成员满意度[31]。基于以上分析,本文认为组织公平会通过增强信任来提升合作社成员满意度。

2 研究方法

2.1 数据来源

本文数据来源于2021年5—6月云南省6个县(市、区)实地调研数据。之所以选择云南省作为样本调查地,原因在于,一方面云南省是典型的农业大省,省内合作社数量较多,研究云南省合作社成员满意度具有一定的代表性;另一方面,《云南省“十四五”农民合作社质量提升发展规划(2021—2025年)》指出,云南省合作社发展与乡村振兴和农业农村现代化等战略目标要求仍有较大差距,主要存在“综合实力弱”“制度管理松”“利益联结散”等问题,易导致合作社内部公平缺失。因此,研究云南省合作社组织公平对成员满意度的影响具有典型性,能够为其他地区合作社规范发展提供借鉴。

调研采用两阶段抽样方法:第一阶段,采用随机抽样方法确定样本选择区域,抽取了华宁县、蒙自市、祥云县、通海县、腾冲市和隆阳区6个县(市、区)作为调查区域。同时,为增强样本有效性,课题组只对调查区域内实际运行的合作社进行调查。第二阶段,运用分层抽样,根据每个县(市、区)合作社的发展情况随机抽取1~5个合作社,并在每个合作社随机抽取一定数量农户进行问卷调查。由于调查涉及公平、信任和满意度等内容,本研究要求调查员采取一对一的方式调查。此次调查共发放问卷507份,剔除数据缺失较多和回答有明显问题的问卷后,得到有效问卷490份,问卷回收有效率为96.6%。总体上看,本次调研覆盖区域较广、调查方式较为合理、涉及对象较全面、调查内容较为详实,保证了数据的客观性、真实性和可比性,具有较为可靠的信度和效度。

2.2 变量选择

1)被解释变量。本文的被解释变量为成员满意度,指的是成员对加入合作社后生活和生产状态的主观感受。成员满意度是合作社发展质量的直接反映,借鉴已有研究[4],选取“您对您所在的合作社满意吗”问题测度合作社成员满意度,选项1~5分别为非常不满意、比较不满意、一般、比较满意和非常满意。

2)核心解释变量。本文的核心解释变量为组织公平。合作社法可以作为衡量合作社内部公平的重要标准和依据。借鉴学者开发的组织公平量表[11],结合合作社法的相关规定和合作社的实际情况,最终选择7个题项进行测度,并使用五级量表进行赋值打分。同时,针对7个题项进行KMO值和Bartlett球形检验,并进行因子分析。结果显示,KMO检验的值为0.911,Bartlett球形检验统计量在1%的统计水平上显著,表明适合进行因子分析。其次,对7个题项提取主成分,得到2个大于1的特征值,分别为1.113和1.105,表明可以聚合成2个因子。根据主成分矩阵结果,“合作社是否按照交易量分配收益”“根据交易量获得的收益是否合理”“同他人相比,您获得的收益是否公平”在因子1上负载最高,因此将因子1命名为“分配公平”,“是否平等参与合作社决策”“是否定期召开成员(代表)大会”“合作社决策是否代表大多数成员意愿”“能否自由退社”在因子2上负载最高,因此将因子2命名为“程序公平”。最后,运用Stata17.0软件得出2个因子在每个样本上的得分,并将得分与因子权重相乘后求和,得到合作社成员组织公平指数。

3)中介变量。为了探析组织公平对合作社成员满意度影响的作用机制,本文选取组织认同和信任作为中介变量。通过上文分析,组织认同和信任是影响合作社成员满意度的重要因素。因此,借鉴相关研究[9],并结合合作社的实际情况,使用“是否喜欢所在的合作社”“作为合作社成员是否感到自豪”“是否关心合作社未来发展”3个题项测度组织认同变量,并验证该变量是否显著发挥中介作用。同时,借鉴廖媛红[8]的研究,使用“您对合作社领导的信任程度”“您对合作社其他成员的信任程度”“您对合作社组织的信任程度”3个问题测量信任变量,所有题项均使用五级量表进行赋值打分。

4)控制变量。本文从合作社成员户主特征、家庭特征、村庄特征和合作社特征等选取了控制变量。本文引入性别、年龄、文化水平、社龄、合作社了解程度、是否为核心成员、是否为示范社成员等测度户主特征。引入劳动力人数、耕地面积测度家庭特征。引入合作社数量测度村庄特征。引入合作社成立年限测度合作社特征。另外,为探讨合作社级别以及成员异质性对成员满意度影响的差异性,本文利用是否为示范社成员、是否为核心成员两个控制变量进行异质性检验。

5)工具变量。本文选取农户与合作社交易收入占比作为工具变量。虽然本文控制了可能对因变量产生影响的相关变量,但仍可能存在由于自选择性偏差、遗漏变量和反向因果等产生的内生性问题。因此,本文选取工具变量处理可能存在的内生性问题。根据选取标准,工具变量需要对解释变量组织公平产生影响,而对因变量成员满意度不产生影响。具体来说,与合作社交易收入占家庭收入比重越高的农户,越关注合作社的分配公平情况,也更积极参与合作社决策,从而更易发现分配和决策过程中存在的不规范问题。因此,从理论上讲,与合作社交易收入占比对组织公平具有显著影响。同时,与合作社交易收入占比对成员满意度并没有直接影响。综合考虑,本文初步选择“与合作社交易收入占比”作为模型内生性处理的工具变量。当然,该工具变量是否是有效,还有待进一步检验。

上述变量的具体含义、赋值信息与描述性统计见表1。

表1 变量定义与描述性统计Table 1 Variable definition and descriptive statistics

2.3 模型设定

被解释变量合作社成员满意度为多元有序变量,适合选择Ordered Probit模型进行估计,基准模型为:

式中:Si为被解释变量,表示合作社成员满意度;Ji为关键解释变量,表示组织公平;Xi表示影响满意度的控制变量,包括户主特征、家庭特征、村庄特征和合作社特征;β0为常数项;β1、β2表示待估系数;ε1i为随机误差项。

为检验组织公平是否通过组织认同和信任影响合作社成员满意度,本文借鉴温忠麟和叶宝娟[32]的研究,进一步分别以组织认同和信任作为中介变量,构建中介效应模型为:

式中:Mi为中介变量;γ0、γ3为常数项;γ1、γ2、γ4、γ5、γ6为待估系数;ε2i、ε3i为随机误差项。

3 结果与分析

3.1 合作社成员满意度表征分析

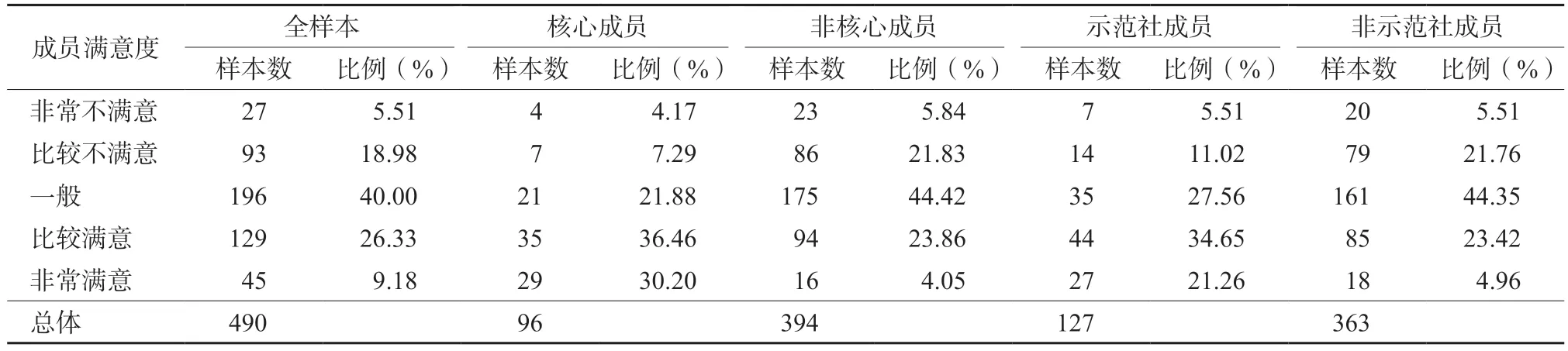

从统计结果来看,合作社成员满意度均值为3.147(表1),整体处于中等水平,仍具有较大提升空间。总样本中认为比较满意与非常满意的合作社成员占比35.51%(表2)。从成员身份角度展开,核心成员的样本为96户,其中感到比较满意和非常满意的农户数量合计占比66.66%;非核心成员的样本为394户,其中感到比较满意和非常满意的农户数量合计占比27.91%。可看出核心成员感到满意的比例高于非核心成员,这与马丁丑等[33]的研究结果一致。可能的原因是,随着合作社资本比重不断增加,成员异质性逐渐增强,利益不断向拥有决策权和话语权的核心成员倾斜,导致非核心成员的利益受损。此外,普通成员对合作社运营管理关注和重视不够、参与不足,难以形成有效监督,合作社盈余也不断被核心成员侵蚀。因此,非核心成员满意度低于核心成员。从合作社级别角度展开,示范社成员的样本为127户,其中感到比较满意和非常满意的农户数量合计占比55.91%;非示范社成员的样本为363户,其中感到比较满意和非常满意的农户数量合计占比28.38%。可看出示范社成员感到满意的比例高于非示范社成员。可能的原因是,示范社运行相对规范,内部制度也获得了农户的普遍认同,组织凝聚力较强[34-35]。然而,非示范社服务能力较弱,民主管理和盈余分配机制不健全,成员间缺乏沟通和信任,易产生“搭便车”行为,从而示范社成员满意度高于非示范社成员满意度。

表2 合作社成员满意度表征分析Table 2 Analysis of cooperative members’ satisfaction

3.2 组织公平对合作社成员满意度的影响分析

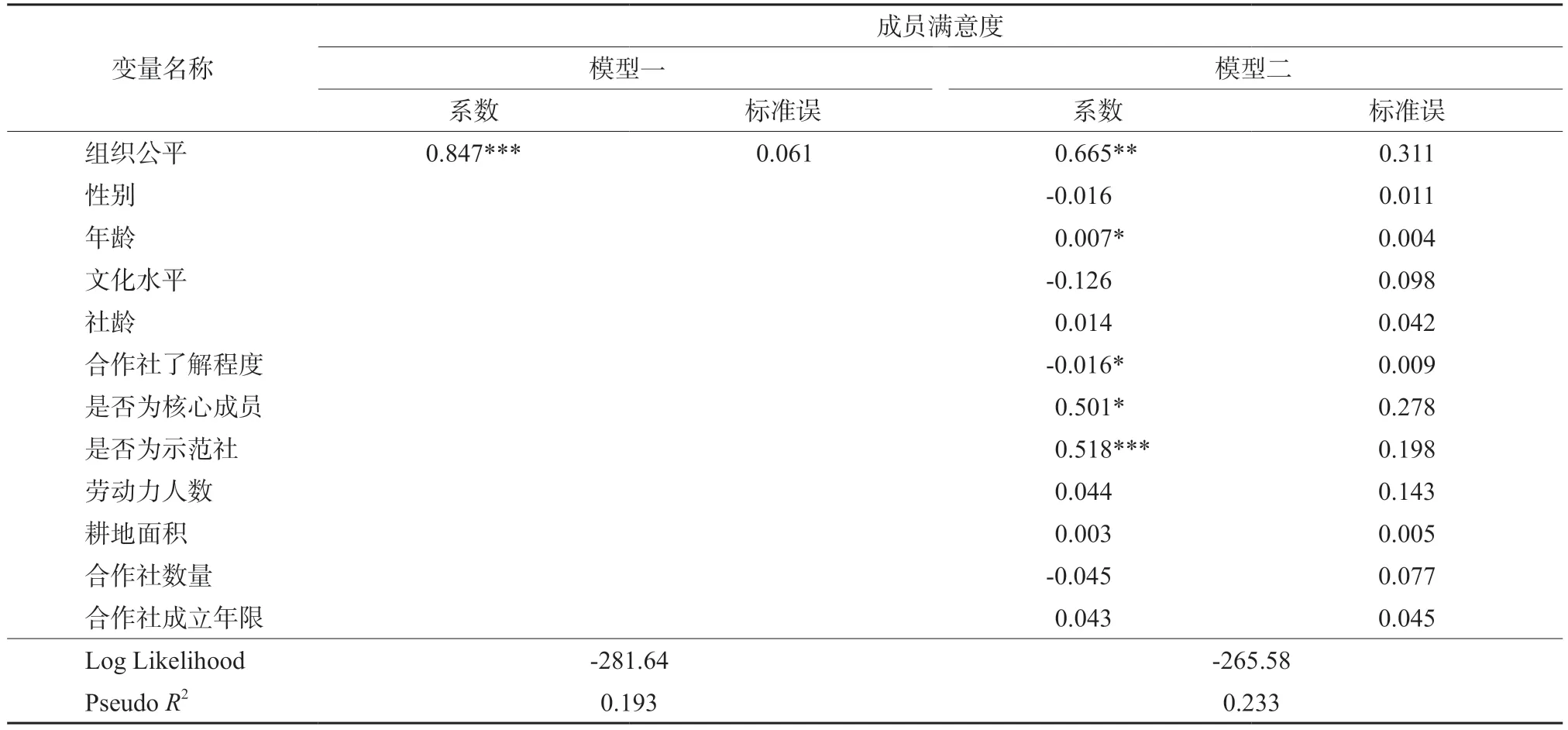

本文利用Stata17.0对模型采用逐步回归法进行估计,即先引入组织公平变量对合作社成员满意度进行估计,随后加入控制变量估计。回归结果显示,在不添加控制变量的情况下,组织公平的估计系数在1%的统计水平上显著为正(表3),表明组织公平对合作社成员满意度具有显著的正向作用。加入控制变量,结果依然稳定。一方面,组织公平高的合作社往往具有较为公平且受到成员普遍认同的分配制度,成员在与合作社交易过程中能够获得合理的收入。同时,组织公平高的合作社民主制度可能更加规范,成员可以依规参与合作社民主决策,以争取自身最大利益,因而通常具有更高的满意度。另一方面,组织公平高的合作社成员通常对合作社具有较高的归属感与认同感,更可能与合作社保持一致的目标和行为,从而对合作社领导和其他成员信任程度提高,有利于增强合作社成员间的交流与合作,降低交易成本,提高合作社成员满意度。

表3 基准模型估计结果Table 3 Benchmark model estimation results

3.3 内生性与稳健性检验分析

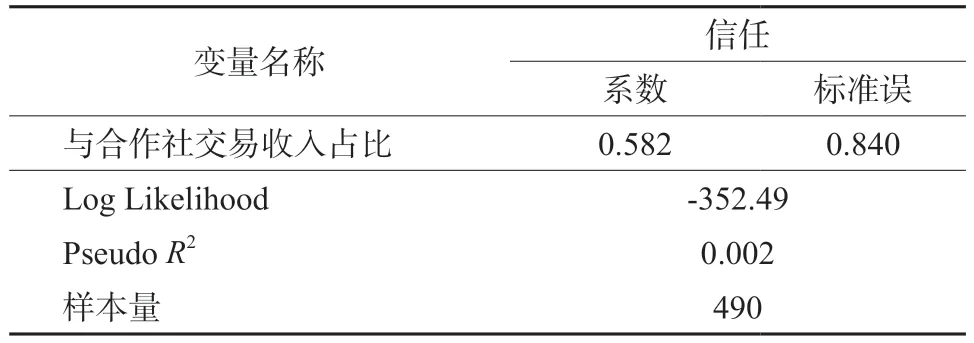

1)工具变量法。本文使用工具变量法解决模型可能存在的内生性问题。前已述及,本文初步考虑选择“与合作社交易收入占比”作为工具变量。为验证与“与合作社交易收入占比”变量是否会对合作社成员的满意度产生影响,本文尝试寻找工具变量影响被解释变量的潜在路径,使用“农户对合作社的信任水平”验证与合作社交易收入占比是否可能通过提升合作社成员信任,进而提升成员的满意度。结果表明,“与合作社交易收入占比”对农户对合作社信任水平的影响系数值为正,但未通过显著性检验(表4)。这表明“与合作社交易收入占比”不会通过提升成员信任而提升合作社成员满意度。因此,上述结果表明,工具变量满足选取的前提假设条件。

表4 工具变量有效性检验结果Table 4 Instrumental variable validity test results

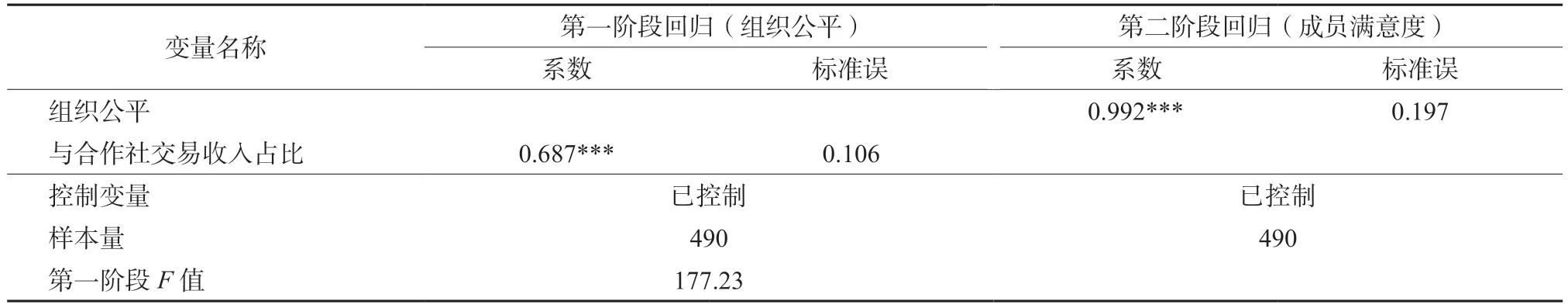

本文使用2SLS模型进行估计,同时加入了控制变量以尽可能减少遗漏变量带来的估计偏差。工具变量法的回归估计结果显示第一阶段工具变量的估计系数在1%的统计水平上显著为正,且F值大于10(表5),说明不存在弱工具变量的问题。第二阶段回归结果显示,组织公平变量仍在1%的统计水平下正向显著影响合作社成员满意度。由此证实,“与合作社交易收入占比”是有效的工具变量,在进一步缓解其他潜在内生性问题后,组织公平对合作社成员满意度的促进作用依然成立。

表5 内生性检验结果Table 5 Endogeneity test results

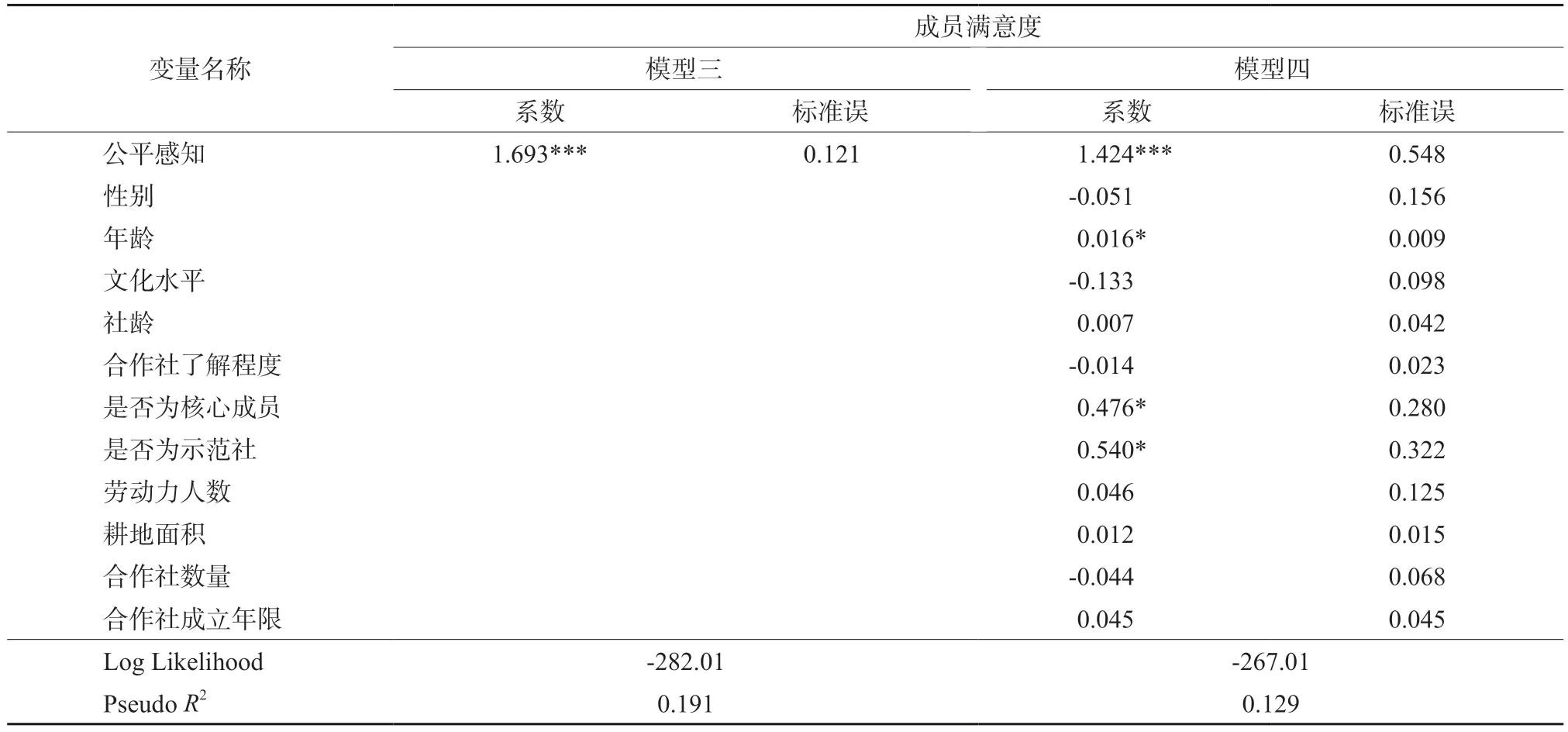

2)更换变量法。本文采用表征变量替换核心解释变量的方法,对前文的实证分析结果进行稳健性检验。具体而言,将公平感知作为表征变量,即受访者对于“您认为合作社内部分配是否公平”“您认为合作社内部民主参与是否公平”问题的回答,并使用里克特五级量表进行赋值打分并求均值,以此替换核心解释变量组织公平。回归结果显示,在不添加控制变量的情况下,公平感知的估计系数在1%的统计水平上显著为正(表6),表明公平感知对合作社成员满意度具有显著的正向作用。在引入了控制变量后,估计结果与前文一致。因此,公平感知作为替换变量后上述研究结论仍然成立,进一步证明了研究结论具有稳健性。

表6 替换核心解释变量后的估计结果Table 6 Estimated results after replacing the core explanatory variables

3.4 组织公平对合作社成员满意度的影响机制分析

进一步分析组织公平对合作社成员满意度的影响机制。由于成员满意度为有序变量,使用Ordered Probit模型进行回归,故无常数项。

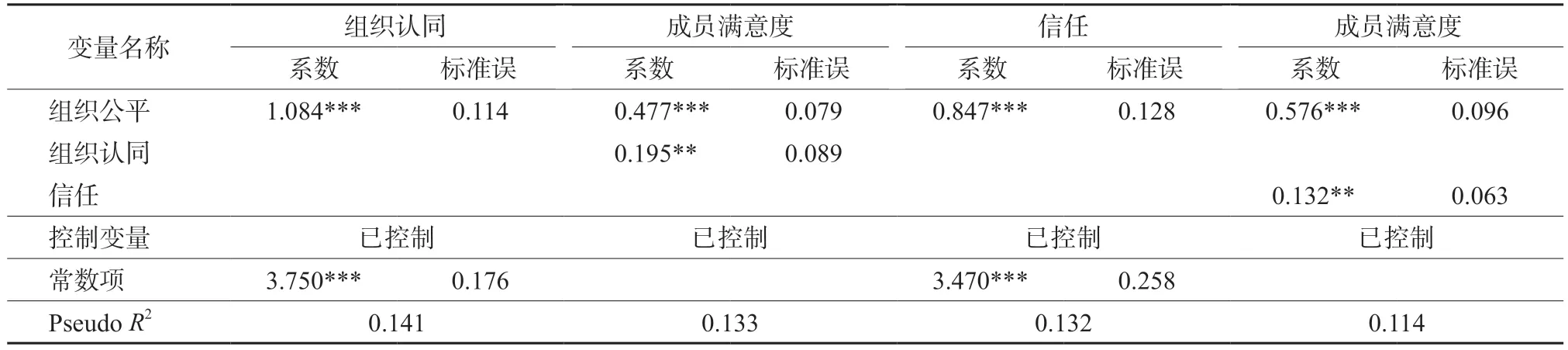

从组织认同作为中介变量的回归结果可知,组织公平对组织认同具有显著的正向影响,这表明合作社组织越公平,成员的组织认同就越强(表7)。在加入组织认同变量后,组织公平与组织认同变量均显著。这表明,在控制了组织公平等变量的影响后,组织认同对成员满意度仍然具有显著影响作用。同时,通过Bootstrap法[32]得出,直接效应和间接效应的置信区间分别为0.029~0.199和0.071~0.154,均不包含0,这进一步验证了组织认同变量的中介效应存在。组织公平能够增强合作社成员的组织认同,提升成员的归属感、忠诚度和自豪感,促使成员与合作社采取目标一致的行为,以获取自身最大利益,进而不断提升成员满意度。

表7 组织认同、信任的中介效应检验结果Table 7 Mediating effect test results of organizational identity and trust

从信任作为中介变量的回归结果可知,组织公平对信任具有显著的正向影响,这表明合作社组织越公平,成员的信任水平越高。在加入信任变量后,组织公平与信任变量均显著。这表明,在控制了组织公平等变量的影响后,信任对成员满意度仍然具有显著影响作用。同时,通过Bootstrap法得出,直接效应和间接效应的置信区间分别为0.065~0.142和0.031~0.261,均不包含0,进一步验证了信任变量的中介效应存在。组织公平能够提升合作社成员的信任水平,成员对合作社的信任能够带动成员积极参与合作社事务,减少合作社内部的信息不对称,降低合作社交易成本。同时,成员间相互信任也可以加强成员间的交流与合作,增加合作社成员收入,从而提升成员满意度。

3.5 成员身份和合作社级别的异质性分析

当前合作社成员异质性趋势日益明显,话语权和决策权逐渐向核心成员倾斜,合作社内部收入差距不断扩大,组织公平对不同身份成员满意度的影响呈现差异性。同时,中国合作社的发展质量参差不齐。示范社经营规模普遍较大,服务能力较强,运行相对规范[36]。然而,多数非示范社难以向农民提供全方位服务与指导,成员与合作社之间缺乏信任,成员参与度低,民主治理能力较为薄弱。此外,非示范社成员更容易出现“搭便车”行为。因此,本文按照是否为核心成员、是否为示范社成员对样本进行分组回归,以检验组织公平对合作社成员满意度影响的组间差异。

异质性分析结果表明,组织公平对非核心成员满意度的影响在1%的统计水平下正向显著,而对核心成员满意度的影响未通过显著性检验(表8),表明组织公平能有效提升合作社非核心成员的满意度。可能的原因是,核心成员是资金、社会资本和技术等关键生产要素的拥有者,在合作社中拥有占主导地位的决策权,使得合作社分配、民主和管理等制度的制定更倾向于满足核心成员的利益。因此,对于组织既得利益者的核心成员而言,既有已经倾向于核心成员的制度规则对其满意度的影响效果有限。然而,非核心成员作为合作社相对弱势的群体,较难争取到利于自身的分配权和决策权,非核心成员的权利和权益容易受到侵占,满意度也随之降低。因此,组织公平对合作社非核心成员的满意度更具显著影响。

表8 异质性检验结果Table 8 Heterogeneity test results

组织公平在1%的统计水平下正向显著影响非示范社成员的满意度,在10%的统计水平下正向显著影响示范社成员的满意度(表8),这表明相较于示范社成员,组织公平对非示范社成员满意度更具显著影响。可能的原因是,示范社运行较为规范,其制定的民主管理制度、分配制度等更容易受到成员的普遍认可和接受,成员组织认同度较高。另外,示范社成员间信任程度高,组织凝聚力较强,合作社内部组织公平差异较小,因而对成员满意度的影响也相对较小。然而,非示范社一般尚未形成规范和完善的规章制度,管理较为混乱,非示范社成员更容易受到不公平的对待。同时,非示范社成员缺少话语权与决策权,缺乏有效途径维护自身权益,导致成员对合作社认同度较低,对合作社其他成员缺乏信任。因此,组织公平对非示范社成员的满意度更具显著影响。

4 结论与政策建议

4.1 结论

研究表明,合作社成员整体满意度不高,仍有较大提升空间。不同合作社成员满意度存在较大差异,核心成员感到满意的比例高于非核心成员,示范社成员感到满意的比例高于非示范社成员。组织公平对合作社成员满意度具有显著正向影响,分配公平和程序公平是影响合作社成员满意度的两个重要因素。

进一步的作用机制分析表明,高组织公平能够增强合作社成员的组织认同和信任水平,促使成员做出与组织目标一致的行为,加强成员间的交流与沟通,降低交易成本,提高成员收入,进而提升成员满意度。此外,对不同合作社成员分组分析显示,组织公平对合作社成员满意度的影响在成员身份与合作社级别间存在差异,组织公平对非核心成员和非示范社成员的满意度更具显著影响。

本文从组织公平视角对合作社成员满意度进行研究,揭示了组织公平对合作社成员满意度的影响机理,并探讨了组织公平对不同合作社成员满意度影响的异质性,有助于提升相关研究者对合作社成员满意度的理解程度,丰富合作社满意度研究,为合作社高质量发展提供经验借鉴和政策启示。

4.2 政策建议

1)应从制度建设完善和鼓励成员参与等方面入手,切实维护合作社组织公平。一方面,合作社要从制度入手,不断健全和完善自身的分配制度和民主制度等内部规章制度。监督落实按交易量盈余返还,坚持利益分配公开透明,限制核心成员的不合理收益权,切实保障普通成员合法收益。保障“一人一票”和成员自由退出制度,约束股份和外来资本等在合作社民主决策中的作用,切实增强非核心成员决策权与话语权。另一方面,鼓励成员积极参与合作社事务,注重挖掘合作社的教育与培训功能,不断提升合作社成员的公平理念和公平意识。通过引导成员学习合作社规章制度和法律法规,提升成员民主参与能力,保障合作社民主控制,切实维护合作社组织公平。

2)应从规范自身发展和加强成员沟通等方面入手,进一步提升合作社成员的组织认同感和组织信任水平。当前,中国合作社普遍存在成员组织认同感较低、组织信任水平不高等问题,严重影响合作社成员满意度和合作社自身的高质量发展。为了提升合作社成员的组织认同感和组织信任水平,一方面,要注重提高合作社发展质量,构建切实可行的清理和淘汰机制,全面严肃清理“空壳合作社”“挂牌合作社”等不规范的合作社,切实保障合作社成员利益和权利,增强成员组织认同感。另一方面,合作社管理者要加强与成员的交流沟通,认真听取成员的建议和诉求,进一步提升成员对管理者的信任水平。此外,合作社还可以积极组织多种形式的文化活动,促进成员间的交流与沟通,形成良好的合作社文化以增强组织凝聚力。

3)加强合作社示范社建设,增强示范带动能力。示范社既是现代农业发展方式转变和农业转型升级的有效载体,又是成员高满意度合作社的主要载体。应充分总结示范社的成功经验,加大对示范社成功经验的宣传推广。加大对示范社的政策支持力度,增强示范社可持续发展能力,带动与提升合作社整体发展水平,以此助推乡村振兴战略的顺利实施。