新出南宋地券与宋代甘谷城再考

[摘要]北宋在今甘肃省通渭县境内所筑甘谷城,清代以来不少学者认为在今甘谷县大石镇杨家城子。这种说法不仅与《元丰九域志》等史籍的记载明显不符,而且与通渭县境内宋代堡寨遗址的分布也明显抵牾。2013年在通渭县城郊区出土了南宋建炎二年(1128)“秦州甘谷城”地券一件,可以证明宋代甘谷城在今通渭县城区。

[关键词]南宋地券;甘谷城;通渭县城;杨家城子

[中图分类号] K928.5 [文献标识码] A [文章编号]1005-3115(2023)01-0064-07

北宋治平四年(1067)、熙宁元年(1068),宋廷在今甘肃省通渭县境内修筑鸡川寨、甘谷城、通渭寨三座城寨。鸡川寨位于鸡川镇司家村陈家河社,通渭寨位于什川镇古城村李家坪社,二寨城址完好。甘谷城在元至元七年(1270)并入通渭,此后其城址不详。明万历四十四年(1616)《重修通渭县志》、清乾隆二十六年(1761)《通渭县志》、光绪十九年(1893)《通渭县新志》、万斯同《明史稿·地理志》、顾祖禹《读史方舆纪要》以及《中国历史地图集》《中国古今地名对照表》《中国古今地名大词典》等旧志新著,对甘谷城位置皆有记载,但莫衷一是。

20世纪80年代以来,学界普遍认为宋代甘谷城在今甘谷县大庄镇杨家城子下正北1里处。这一观点由西北师范大学历史系教授陈守忠先生提出,他是当时对甘谷城址作过专门研究的前辈学者。但是,这一结论不仅与《元丰九域志》等史籍记载明显不符,而且与通渭县境内宋代堡寨遗址的分布也明显抵牾。2013年,在通渭县城郊区出土南宋建炎二年(1128)“秦州甘谷城”地券一件,可证宋代甘谷城在今通渭县城区。

一、陈守忠关于甘谷城之考证

1984年5月,陈守忠先生趁调查秦长城之便,对通渭及周边县境北宋城寨遗址一并作了调查。通渭寨、鸡川寨是在通渭县文化馆工作人员陪同下实地踏勘。关于甘谷城址的调查,陈先生在《陇山左右宋代城寨遗址调查》中写道:

5月20日准备去踏勘大甘谷口寨,因大雨,必经的散渡河一个峡谷不能通行,未果。这个古城遗址,在通渭襄南镇(又名马家店)南虎狼沟与牛谷河的汇合处,这两条水汇合后才叫散渡河。古城,是杨文广筑的。当地一村杨姓人家相传是杨家将的后代。这个传说是有根据的,据史实推测,杨文广的嫡系子孙恐不一定留在这里,可能是杨文广帐下的亲兵以主帅的姓氏为姓氏,留守在这里,传下的子孙后代吧。[1]217

在《通渭县建置沿革考》一文中,陈先生对甘谷城址也有比较详细的论述:

其城址在今通渭襄南镇南散渡河出峡口,地当散渡河与其支流虎狼沟交汇处的开阔地带,现在村名杨家城子下,古城址即在该村正北一里处,现名街道里。其位置处于南去安远寨、西去通渭寨、东北去鸡川寨的交通点上。现城址北有营房州,西北有营旗墩、大墩台等古地名保存。据《万历通渭志》记载,全县编户16里(相当于现在的乡)中有“甘谷上、甘谷下”两个里(后简称为甘上里、甘下里,一直沿至民国初年),即以甘谷城为中心而划定的。[1]250-251

陳守忠先生对甘谷城的研究,主要依据通渭旧志的相关记载。清代《通渭县志》:“(金)甘谷古城,在县南五十里,有金人题石,今城石俱废。”[2]《通渭县新志》:“自马家店正南二十里至古城川,即金甘谷县,有墩塘。”[3]他在调查考证后肯定了清人的记载,确定宋代甘谷城在今甘谷县大石镇杨家城子。这个结论提出后,未有专家学者提出不同看法,所以被学界普遍接受和认同。

二、宋甘谷城的重新考察

2020年5月,笔者在调查通渭县境内秦长城的同时,对见载于《重修通渭县志》的明代以前堡寨也作了普查。经实地踏勘堡寨的分布情况,发现今通渭县城北面、西北10-30里内现存四座宋堡与数座烽火台,这些军事设施明显围绕通渭城而修筑,但稽诸史籍,今通渭城区在宋代却没有修城的明确记载。难道那些密集分布的宋堡与烽火台仅仅是为了防守一片空白之地?这种推论显然有悖常理。带着疑问,笔者广泛查阅《宋史》及相关文献,通过近一年的研究梳理,从五个方面对甘谷城作了全面考证,认为今通渭县城区就是宋代甘谷城。具体论述如下。

(一)文献所载宋代甘谷城的地理位置

1.甘谷城与周边城寨之距离

《元丰九域志》载:“甘谷,州(今天水市)西一百八十五里。”[4]123《宋史·地理志》载:“堡川城(今会宁),南至甘谷城一百一十里。”[5]2155经勘查,宋甘谷城与天水及会宁的距离正和今通渭到两地的距离相符,而杨家城子距天水135里,距会宁160里,与两地或近或远,明显不符。

2.“甘谷城”与“汤谷”

《宋会要辑稿》载:“李师中言:准诏勘会昨展置甘谷城所拘占汤谷内田地。”[6]其中所言“汤谷”即温泉,今通渭城西南8公里处正有温泉,而杨家城子一带没有发现,可证宋代甘谷城在今通渭城区。

3.甘谷城所辖五堡之地理分布

《元丰九域志》载:“甘谷,领陇阳、大甘、吹藏、陇诺、尖竿五堡。”[4]123陇阳堡遗址位于今通渭县城东北陇阳镇陇阳村;尖竿堡遗址在县城南今襄南、李店二乡镇交界之箭竿岭;陇诺堡文献记载较多,当在县城北今北城镇步路川村一带;吹藏、大甘已无迹可寻。

尖竿、陇阳二堡一南一北,距通渭县城30里左右,陇诺堡在步路川一带距县城50里,大甘、吹藏堡虽无法确定位置,当亦在通渭城附近或南或北不远处。由此,以甘谷城即今通渭城为中心,五堡形成了南北拱卫之势。如果甘谷城在今甘谷县杨家城子,则距离尖竿堡20多里、陇阳堡80里,陇诺堡更在百里以外,各堡的布局显然不太合理。

4.甘谷城与安远寨等城堡规模之比较

文献所载通渭境内所筑宋代堡寨,以安远寨(1950年划今甘谷县)、鸡川寨、通渭寨与甘谷城(图1)等四座规模较大,且安远、鸡川、通渭三寨遗址基本完整。20世纪80年代,通渭县县志编纂委员会对包括城子堡遗址等四座寨堡进行了实地测绘[7]。各寨面积为:安远寨约30万平方米,鸡川寨约24万平方米,通渭寨约18万平方米,城子堡6万余平方米。相较而言,城子堡的面积远远低于其他三寨,其规模与作为地方政治、经济、军事中心的甘谷城,难以相称。

(二)甘谷城的修筑与命名

1.从筚篥城到甘谷城

甘谷城原名筚篥城。《续资治通鉴长编》载:“(宝元二年)戊辰,秦凤部署司言,筚篥城蕃部唃厮波等内附,请补本族军主,从之。”[8]宋仁宗宝元二年(1039)筚篥城内附,熙宁元年(1068)修缮加固并更名甘谷城。筚篥城当依故城兴建,且规模较大,当时只有曾为汉代天水郡郡治所在地的古平襄(今通渭县城)符合条件,而杨家城子地域面积狭小,历史短暂。

2.“甘谷”的命名缘由

甘谷之名与流经该地的甜水河有关。《重修通渭县志》:“甜水河,味甘可食,出西北山,在县西七里,会南家河东南流,旧有水道引入城,兴废不常,久湮……汲饮灌溉,民甚赖之,由东北出。”[9]2顾祖禹《读史方舆纪要》:“甜水河,城西北七里。出甘谷,引流入城,藉以取汲。”[10]2817甘谷城建成后,引入甜水河,城中之人赖此河以保障生产生活,故名“甘谷”。

(三)通渭城周边堡寨遗址与宋金文物

1.通渭城周边的堡寨遗址

今通渭城区处于鸡川寨(东)与通渭寨(西)之间。笔者经踏勘,发现“从鸡川寨经通渭城区到通渭寨一线,现存宋堡、烽火台,大小有40余座之多(图2)……形成以三座城寨为中心的防御网,而以通渭县城周围西、北两面尤为密集”[11]。与此相比,今通渭县城南边到甘谷县杨家城子一带,未发现宋代寨堡与烽火台虽然不能排除后来破坏等因素,但可以肯定,当时的防御重点在县城西、北两面。如果甘谷城在杨家城子,今通渭县城区未修城筑寨,则分布其周边的宋堡与众多烽火台,也无从归属,显然与整体的防御布局不符。今通渭县城北面笔架山的烽火台尚存,夯层清晰,暴露瓦片、瓷器,也是宋代在此筑城的有力证据。

2.出土了大量宋金时期的文物

通渭县博物馆藏宋代文物较为丰富,大多出土于县城及南北两山,如耀州青瓷、铁锅、铁铧等。2020年12月,县政府招待所工地出土牛、羊骨头,青砖,耀州青瓷、黑瓷残片及铁钱,箭镞、瓷蒺藜、铜弩机等,皆为宋金时期文物,进一步印证了这里曾是宋、金人生活、生产与戍边活动频繁之地。由此可见,在宋金时期,今通渭城不仅未被废置,而且是一座规模较大的城邑,可以断定就是甘谷城。

(四)金元时期甘谷城(县)的变迁

1.金代甘谷城(县)位置

甘谷城、鸡川寨归金后,何时升县,未见于记载。在金前期属凤翔路秦州(今天水市),后期属西宁州(今会宁县)辖。《金史·地理志》载:“贞祐四年十月,升西宁县为西宁州,以甘谷、鸡川、治平三县隶焉。”[12]70通渭县归金后一直辖属于临洮路巩州(今陇西县),治旧址,未见有迁至今城区的记载。而《中国历史地图集》《地名对照表》等,皆以金代通渭县治在今通渭县城区,甘谷县在杨家城子。如此,则西宁州管辖甘谷,就要经过或绕过位于会宁、甘谷之间的通渭县,跨境管理,有悖常理。

2.元代甘谷城的省并

元代初期,甘谷、鸡川属巩昌总帅府秦州,通渭属巩昌府。《新元史·地理志》载:“至元七年,省鸡川、陇城二县入秦安,冶坊县入清水,甘谷县入通渭。”[13]据此,则至元七年(1270),通渭、甘谷、鸡川三县进行了一次大调整,并鸡川入秦安县,原县署废弃,仍属秦州。保留通渭县县名,迁通渭县治于甘谷城,原甘谷县辖地归通渭,属巩昌府。

(五)明清以来关于甘谷城的记载与考辨

1.万历十四年(1616)《重修通渭县志》

《重修通渭县志》:“金甘谷古城,在甘谷里,有金人题石,今城石俱废。”[9]2据此,“甘谷里”应即原甘谷城(今通渭城)。随着至元七年(1270)甘谷城(县)并入通渭县,甘谷城区变为通渭城区,“甘谷里”也随之不再使用。但明万历时,通渭县划分为在城、甘谷上、甘谷下、城东上、城东下等16里。则以“甘谷里”为中心,由近到远划甘谷上、甘谷下等名稱仍一直沿用。通渭城位置若非原甘谷里,就不会有甘谷上、甘谷下之称。总之,明人对甘谷、通渭两城曾经的变革缺乏明确记载,大概认为通渭县城自宋筑寨建县始,一直就在今城区,并非后来迁移至此,所以简单笼统地说甘谷城在“甘谷里”。

2.万斯同《明史稿·地理志》

《明史稿·地理志》:“通渭。宋置。东有甘谷废县,东北有废甘泉城,又有堡川城。北滨渭,西有华川,东流入渭,南有华川关。”[14]万氏所说“宋置通渭”,当在什川古城村。其所说甘泉城(今会宁翟所)、堡川城(今会宁城区)的位置,正位于通渭寨东北,与实际相符。东有甘谷废县,方位也是准确的,即在今通渭城区。又说:“北滨渭,西有华川,东流入渭,南有华川关。”显然是把今通渭城区当成了宋筑通渭寨,明显有误。

3.顾祖禹《读史方舆纪要》

《读史方舆纪要》:“甘谷城,在县东五十里……金于此置甘谷县,属秦州。元废入通渭县。”[10]2817顾氏所说“县东”之县,应当指宋代通渭寨,通渭寨东到今通渭城区的距离是50多里,与记载正好吻合。

4.乾隆二十六年(1761)《通渭县志》与光绪

十九年(1893)《通渭县新志》

《通渭县志》:“(金)甘谷古城,在县南五十里,有金人题石,今城石俱废。”[2]52《通渭县新志》:“自马家店正南二十里至古城川,即金甘谷县,有墩塘。”[3]40以上两志可能是受《重修通渭县志》《读史方舆纪要》中“甘谷里”“县东五十里”等记载的影响,明确将甘谷城确定在杨家城子。值得注意的是,清雍正八年(1730)通渭县分为在城里、甘上里、甘下里等八里。由于清人理解甘谷里应该就是甘上里或甘下里,马家店 (今襄南镇)、杨家城子在甘上里,城子堡正好在区域内,便确定为甘谷城。虽然明末、乾隆时“城石俱废”,到光绪时却突然有了“墩塘”,甘谷城遗存反而越来越多,显然有问题。

5.戴均良《中国古今地名大词典》与薛国屏《中国古今地名对照表》

《中国古今地名大词典》:“金升甘谷城置,属秦州,治所在今甘通渭县西南。”[15]《中国古今地名对照表》:“甘谷县,金升甘谷城置县,治今通渭县西南。”[16]都认为甘谷城在今通渭县西南,是以今城区为宋通渭县所在地,又因通渭寨在今县城西南,故误将位于今什川镇的通渭寨当作了甘谷城。

6.谭其骧《中国历史地图集》

《中国历史地图集》1982年第一版第一次印刷时,甘谷城位置标在今襄南镇马店村,谭先生当依据《九域志》所载甘谷城与秦州距离,定在了该地,与原址略有偏离。1996年第二次印刷时,甘谷城位置却移在了今甘谷县城子村,可能谭先生修订时,参考了两部清代通渭县志或陈守忠先生考证文章,反而更加偏离原址。

三、新出“秦州甘谷城”地券的文献价值

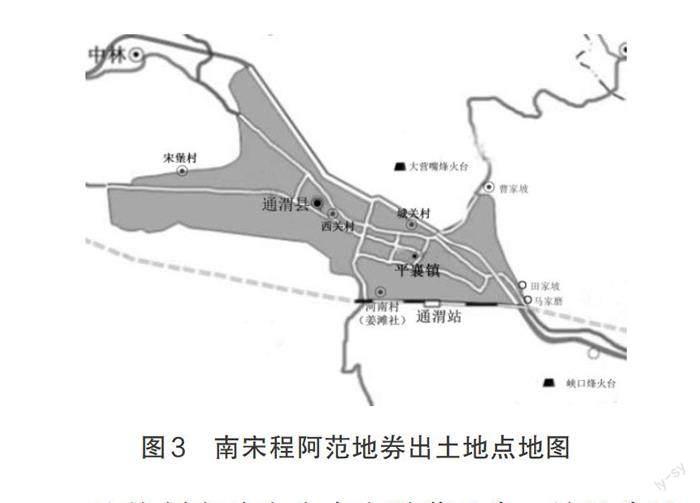

2022年8月,五位大学生去位于通渭县城东南的万花山爬山,在草丛中捡到一件汉代陶响器,捐赠于通渭县博物馆。其中一位家住平襄镇河南村姜滩社的同学,提供了本村出土一件“秦州甘谷城”地券信息。后经多方联系,县博物馆人员见到地券实物,并了解了详细的出土信息。

河南村姜滩社位于通渭县高铁站西侧,与通渭县城区仅隔一条牛谷河,直线距离不到 1000米(图3)。据地券收藏者讲,2013年修高铁站时,施工现场发现了一座砖室墓,除墓砖外,还有一块刻有文字的砖头,没有其他陪葬品,他便收藏了刻有文字的砖头。后经好事者辨认文字内容,知道该坟墓里埋的是“甘谷”人。因为这是一块从坟里挖出来的砖头,看过的人都说不值钱没用,就一直搁在家里。

这块刻字砖头为南宋随葬地券。该地券虽非考古发掘所得,但出土时间、出土地点明确,来源真实可信。地券是古代放置于墓中的地契,全称买地券,亦称冥契、幽契。源于西汉,盛于东汉,唐宋以降传布于大江南北。券文刻写或笔写于砖、铁、铅板、石板等硬化的物品上,以便于墓中久存。

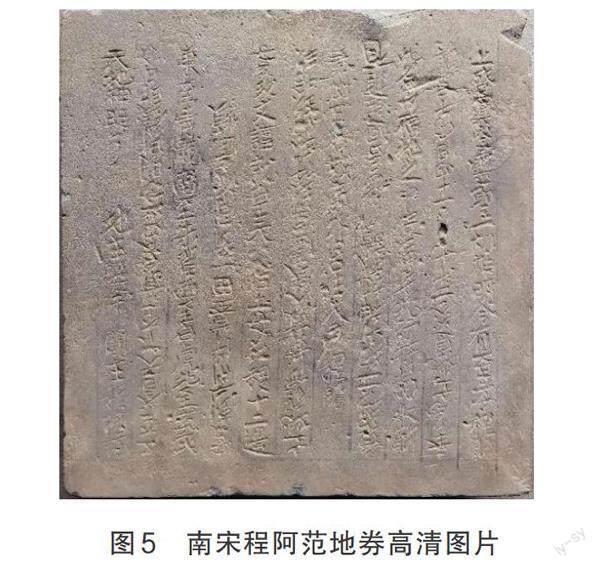

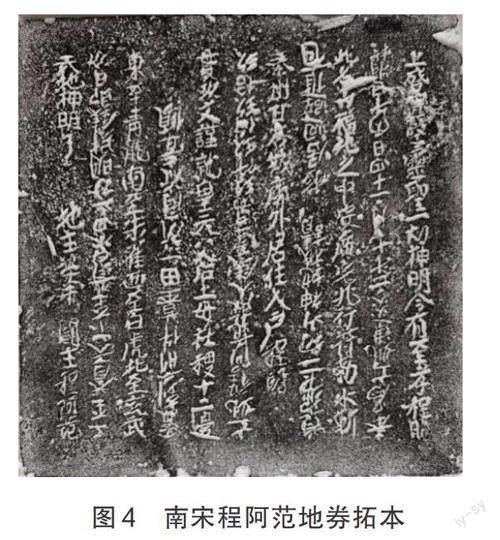

该地券高29厘米、宽28厘米、厚6厘米。券文一顺一倒楷体阴刻,共11行,满行16字,共172字,内容如下:

上启冥空灵圣一切神明,今有至孝程瞻,奉为亡妣,建炎二年七月二十四日丙午时,将于此名山福地之中安厝宅兆,行符敕水,斩草掘土,一切山神地祗,请移居回避。惟有秦州甘谷城廓外居住人户程瞻亡妣程阿范,故入钱壹万玖仟玖佰玖拾玖贯玖文,谨就皇天父后土母,社稷十二邊,买到前件墓田一所,周流壹倾。东至青龙,南至朱雀,西至白虎,北至玄武,上至苍天,下至黄泉,四止分明,财钱即日分天地神明了。地主染干,□主程阿范。(图4、图5)

据券文,该地券是“秦州甘谷城廓外居住人户”,一位名“程瞻”的男子,在南宋建炎二年(1128)七月,为其母亲“程阿范”在阴间使用土地的合法有效而办的“宅基证”。地券出土地河南村姜滩社在通渭县城南郊牛谷河之南岸,恰好在“城廓之外”。该地券及其文字内容,以确凿的证据证明今通渭县城区就是宋代的甘谷城。如果甘谷城在今甘谷县大石镇杨家城子,则河南村姜滩社位于其北面50里之外,显然不是“城廓外居住人户”了。该地券的发现,完全颠覆了长期以来学界关于“宋代甘谷城在杨家城子”的错误认识,为“甘谷城在今通渭县城区”的论断提供了最有力的证据。具体而言,其文献价值主要有以下几个方面:

(一)为宋甘谷城所在地提供了有力佐证

地券所说“城廓外居住人户”,不仅把甘谷城定格在今通渭县城区,而且准确地说就在通渭老城位置,如果在今县城西边,离地券出土地较远,就不能是“城廓外居住人户”了。从通渭城区出土的汉、宋、明、清历代文物来看,历史上的平襄、筚篥、甘谷、通渭等古城,就建于今城区中心一带,虽然历代城邑的规模可能有所不同,但其位置却一直未变。

(二)是研究南宋初年西北疆域变易的重要参照

建炎二年,即公元1128年,为宋高宗赵构在南京应天府(今河南商丘)登基,建立南宋王朝的第二年。靖康(1126)之变,徽、钦二帝被掳往北方后,甘谷城并没有随即归金。地券纪年以宋高宗年号,说明此时甘谷城仍为南宋管辖,何时归金,《金史》载:

天眷三年,五月丙子,诏元帅府复取河南、陕西地。六月,陕西平。[12]45(《金史·熙宗本纪》)

天眷复取陕西,仍以为经略安抚使,知庆阳。从破甘谷城,改平凉尹。[12]194(《金史·郑建充列传》)

据此,金代天眷三年(1140),郑建充攻破甘谷城,始属金国。但《宋史·高宗本纪九》又载:

高宗三十二年,二月,乙卯,兴元都统制姚仲攻巩州不下,退守甘谷城,遂引兵围德顺军。[5]82

姚仲为南宋抗金名将,巩州即今陇西县。高宗三十二年即绍兴二十八年(1158),可知此时陇西属金,而甘谷城又属宋。宋、金反复交战,边境城邑也归无定所,常常易主。据此推断,北宋覆灭后甘谷城属南宋版图,完全归金至少在30年后。这段史实1990年出版的《通渭县志》、陈守忠《通渭建置沿革考》等皆未提及。从文物角度来说,通渭县今存南宋时期的文物匮乏,有确切纪年者更属难得,此地券可补史料及文物之阙,弥足珍贵。

(三)可补通渭未出土宋代买地券之阙,具有重要文物价值

五代、两宋及元代,地券盛行,通渭及陇中一带虽然大量出土宋元砖室墓,但地券却很少发现,目前通渭县博物馆仅藏有一件元代朱书地券。姜滩社出土的南宋地券,其文字一行顺书,一行倒书,正是五代两宋时形成的一种颇为特殊的书写格式。该地券对于研究陇中一带丧葬习俗以及陇右地区与中原文化的渊源关系,提供了珍贵的实物资料。

四、结语

陈守忠先生提出的杨家城子“现城址北有营房州,西北有营旗墩、大墩台等古地名保存”,“当地一村杨姓人家相传是杨家将的后代,这个传说是有根据的”等证据,仍然是清人说法的延续,但“有墩塘”并非确定甘谷城的确证。即使城子村杨姓是宋代杨文广的嫡系子孙,也与杨家城子是否是甘谷城没有必然关系。陈先生当年没有对通渭县城区及其周边作实地调查,没有超越清人的研究视域,所以仍然延续了清人的认识和观点。

这块南宋建炎二年(1128)的地券,还原了历史真实,使得确定宋代甘谷城的位置有了实物印证,宋代甘谷城在今通渭县城区的论断可成定论。

[参考文献]

[1]陈守忠.河陇史地考述[M].兰州:甘肃人民出版社,2007.

[2](清)张志达.通渭县志[M].乾隆二十六年刻本:52.

[3](清)苟廷诚.通渭县新志[M].光绪十九年刻本:40.

[4](宋)王存.元丰九域志[M].北京:中华书局,1984.

[5](元)脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[6](清)徐松.宋会要辑稿[M].上海:上海古籍出版社,2009:1236.

[7]张尚质.通渭县志[M].兰州:兰州大学出版社,1990:41.

[8](宋)李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004:2012.

[9](明)刘世纶.重修通渭县志[M].兰州:中国西北文献丛书,1990.

[10](清)顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005.

[11]刘小农,段宏.宋“甘谷城”考[J].兰州文理学院学报,2021,(04).

[12](元)脱脱.金史[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[13](清)柯劭忞.新元史[M].上海:上海古籍出版社,2018:48.

[14](清)万斯同.明史稿[M].上海:上海古籍出版社,2008:81.

[15]薛国屏.中国古今地名对照表[M].上海:上海辞书出版社,2014:660.

[16]戴均良.中国古今地名大词典[M].上海:上海辞书出版社,2005:564.