甘肃丝路文化的对外传播及外译研究

李晓梅

[摘要]甘肃是古丝绸之路的重要通道,石窟遗迹众多,形成了一条著名的石窟艺术长廊,被称为“石窟之乡”。随着中国文化“走出去”和“一带一路”倡议的不断推进,研究甘肃丝路文化的历史价值和传播优秀的丝路文化具有重要而深远的意义。本文以甘肃石窟文化为例,分析和探讨了甘肃丝路文化的学术研究现状和外译价值,提出了甘肃丝路文化对外传播与外译一体化平台建设的构想和实施建议,以期助力甘肃丝路文化的国际传播和语言服务工作。

[关键词]丝路文化;石窟文化;对外传播;外译

[中图分类号] G122 [文献标识码] A [文章编号]1005-3115(2023)01-0042-07

一、引言

1000多年前,丝绸之路将中原和边疆、中国和外国连接起来,多样文化在此交流、冲撞、融合,形成了强大的文化传播力[1]。地处丝绸之路黄金段的甘肃,是华夏文明的重要发祥地之一,更留下了三千里丝绸之路的历史遗迹。古丝绸之路是古代东西方商贸交往的大通道,也是经济、政治、文化等交流的大动脉,更是促进东西方文化交融的大熔炉[2]。随着中国文化“走出去”和“一带一路”倡议的不断推进,作为世界文明精髓和中华优秀文化代表的丝路文化蓬勃发展。传承丝路文明、传播丝路文化对于增强文化自信和促进丝绸之路人文交流和民心相通发挥着重要作用。甘肃享有“丝绸之路三千里,华夏文明八千年”的美誉。丝绸之路甘肃段上的文化遗址历史悠久、分布广泛、类型多样,承载着千百年来的文化积淀[3]。甘肃丝路文化历史悠久、内涵丰富,留存了众多的历史文化遗产,如敦煌文化、河西文化、凉州文化、石窟文化、长城文化、黄河文化等。以石窟文化为例,在从东到西绵延1600多公里狭长的陇原大地上,从祁连雪山到大漠戈壁,从黄河峡谷到黄土沟壑,穿过草原和荒漠,敦煌莫高窟与麦积山石窟遥相对望,中国四大石窟独占其二,而大大小小200余处石窟群散布其中,横跨魏晋南北朝直至隋唐南北宋,完整再现了近千年无断层历史长河中中国佛教艺术西进东渐的发展演变历程。因此,作为丝路文化的重要组成部分,甘肃石窟文化是丝路文明重要的历史见证,具有非常重要的学术研究和国际传播价值。

二、国内外研究综述

石窟文化是甘肃丝路文化的重要组成部分。丝绸之路甘肃段的石窟遗迹不仅数量多、时代早,而且各个时代的洞窟都有不同程度的保存,构成了一部相对完整的佛教石窟艺术史,在中国佛教史和艺术史上占有极其重要的地位,因此,甘肃也被称为“石窟之乡”[4]。甘肃省是石窟文物大省,据2021年最新统计,全省拥有石窟寺205处,其中世界文化遗产7处,全国重点文物保护单位152处。其分布按地理位置来看大体可分为河西、陇中、陇南和陇东四个区域。在古代河陇文化的发展中,上述区域之间既相互关联,又有着自身的特点,共同构成了甘肃石窟文化内涵丰富、异彩纷呈的局面。甘肃境内石窟遗迹众多,以敦煌为起点,经张掖、武威、永靖,再到天水、庆阳,形成一条著名的石窟艺术长廊。敦煌莫高窟、瓜州榆林窟、酒泉文殊山石窟、张掖马蹄寺石窟、武威天梯山石窟、永靖炳灵寺石窟、天水麦积山石窟、庆阳北石窟等石窟,共同构筑成了完整的甘肃石窟艺术体系。如此丰富的石窟艺术真实地展现了古代丝路文明的辉煌,具有极高的学术研究、外译和国际传播价值。无论是敦煌莫高窟,还是天水麦积山石窟,亦或是永靖炳灵寺石窟等,都是我国石窟艺术的瑰宝和珍贵的遗产,反映了不同时期和不同朝代政治、经濟、文化和艺术发展的景象。更重要的是,中国石窟甘肃段的石窟文化及其历史对于了解石窟艺术在古代中国的传播具有重要的作用。从敦煌莫高窟到河南洛阳龙门石窟和山西云冈石窟,可以看出中国古代人民接收外来文化思想的过程和社会经济文化发展的历史变迁。因此,做好甘肃石窟文化的对外传播和外译工作对于推动甘肃文化“走出去”和促进中外文化的交流与合作具有更加深远的意义。

为进一步了解国内外学者对甘肃石窟文化传播和外译研究的状况,笔者以“石窟文化对外传播与翻译”“敦煌文化对外传播与翻译”等为关键词,在中国知网对相关研究进行检索、筛选和整理,共获得近10年(2011-2021)的相关文献共计32篇,其中与敦煌文化传播与翻译直接相关的论文数量相对最多,共17篇,主要涉及敦煌文化传播路径、翻译策略、语料库和术语库构建等,9篇涉及传统文化的传承和跨文化传播等,但是与甘肃石窟文化直接相关的论文仅有6篇,主要涉及甘肃石窟文化综述、石窟文化翻译策略及其问题以及石窟建筑术语翻译的准确性等,成果相对比较匮乏。国内关于石窟文化的外译作品仅有《云冈石窟》《雕刻在石头上的王朝:北魏王朝与云岗石窟》等,国外出版物主要有普林斯顿大学出版社出版的画册《观象敦煌:石窟的观看、研究与保护》(Visualizing Dun? huang: Seeing , Studying , and Conserving the Caves)。关于甘肃石窟文化的外译和外宣作品较少,主要有甘肃文化翻译中心翻译的“丝绸之路石窟艺术丛书”之《炳灵寺石窟》,包括西秦、北朝至隋、唐(上)、唐(下)、晚唐至明清共计5册。总体来看,近年来关于甘肃丝路文化,特别是石窟文化的外译作品非常匮乏,其传播方式也比较单一,主要以外译图书为主,且数量较少。2020年,由《中国石窟走廊》摄制组拍摄的四集纪录片在官方媒体播出,同名图书也由读者出版集团和甘肃教育出版社共同出版发行。该作品一经播出,受到了社会各界人士的高度关注和强烈的社会反响,是近年来关于甘肃石窟文化宣传的优秀作品。该作品分《石窟鼻祖》《敦煌丹青》《东方微笑》《国家宝藏》四部分,主要介绍丝绸之路沿线重要石窟群,特别是甘肃三千里石窟走廊各石窟遗迹的艺术造像,如凉州石窟群、敦煌石窟群、天水石窟群和陇东石窟群,彰显了甘肃作为中国石窟鼻祖的重要历史地位。然而,这部作品还未有外文版,纪录片也未见外文字幕。综上所述,甘肃石窟文化研究成果在外译方面的相对滞后在一定程度上制约了它的国际传播,因此,深入开展甘肃石窟文化的历史发展和时代价值研究、积极开展石窟文化的语言服务工作、构建多模态甘肃石窟文化对外传播路径势在必行。关于文化该如何传播,徐兆寿认为,这不仅仅是一种单纯的媒介疑问,更是一种历史文化的命题,同时也是涉及文学、地理学、经济学、政治学、社会学、传播学、戏剧与影视学等多个学科的共同命题。现代社会不仅是一个网络信息化的媒介时代,也是一个新媒体迅速传播的时代,传统传播方式和数字传播两者的融合将为丝路文化的对外传播提供更加直观、便捷和广泛的传播效果[5]。当然,这更需要从事丝路文化研究、传播和外译的机构或部门进一步加强合作,共同努力,逐步形成丝路文化研究、成果产出、作品外译和推广传播的创新模式。

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“增强中华文明传播力影响力”“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”“深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界”。在中国文化对外传播过程中,翻译和语言服务工作不可或缺。翻译不仅是一种跨语言交际行为,也是一种跨文化的传播方式。近年来,翻译在中国文化对外传播过程中的作用日益凸显,中国文化的外译成为中国文化对外传播的重要途径之一[6]。但是,由于外译的跨文化性决定了翻译活动的跨学科性,尤其是丝路文化和石窟文化涉及多学科,如传播学、历史学、经济学、文学、建筑学、艺术学等,译者所需要具备的跨学科知识和翻译能力显得格外重要。近年来,专家学者和译者对文化翻译的策略研究成为文化翻译研究中的热点。姜秋霞对敦煌文化翻译的策略和方法进行了深入研究和总结概括,为中国文化對外传播与交流中的翻译实践提供了重要的策略指导,提出对敦煌文化名称采用异化策略为主、融合化策略为辅的方法,如音译、直译、意译、音译+、直译+、回译、杂合译等;对术语的翻译采用异化、融合化、趋同化、归化策略相结合的方法,如采用象译、概译、类译、似译和体悟式翻译等;对标题的翻译以归化策略为主,如补译[7]。这一研究成果对开展丝路文化和石窟文化外译工作有很大的借鉴和指导意义。

在文化翻译中,术语翻译的准确性直接关系到翻译作品的质量,因此,术语库的建设及其应用对文化翻译工作的持续推进、翻译人才的培养和文化外宣以及学术交流等均有重要意义。近年来,随着翻译技术的不断发展,国内外对翻译术语库和记忆库建设的研究也呈现不断增加的趋势。然而,石窟术语翻译的质量取决于多个因素,如译者的翻译能力,包括相关领域文化背景知识、信息检索能力、术语意识、经验及灵活应用翻译方法的能力[8]。当前,从事石窟文化翻译的译者大多为外语专业人士,翻译过程中文化背景知识的缺乏、术语翻译不统一、术语资源匮乏是译者在翻译过程中遇到的较大问题。在此情况下,术语库和记忆库的建设显得格外重要。目前,由甘肃文化翻译中心建成的“敦煌文化汉英术语库”是较为完善的一个术语库,依托敦煌文化术语编纂平台进行管理[9]。该术语库收集了3100多条敦煌文化最具代表性的概念术语,主要包括敦煌音乐、舞蹈、壁画、绘画、雕塑、文学、宗教等方面的词条,约占全部术语的79%,其他相关术语包括政治、历史、地理、医药、科技、教育、文物、遗址等方面的术语,约占全部术语的21%。该术语库的收集与提取、整理、描述、翻译和维护更新等比较完善,是译者开展敦煌文化翻译工作的有效工具。此外,《敦煌文化关键词》也是近年来术语库建设的优秀成果,该著作以中英文对照形式,选取敦煌文化中代表性的核心概念进行阐释,所选词条分为石窟建筑、壁画雕塑、音乐舞蹈、图案装饰、文学文献、宗教文化六大部类,共258个词条,反映了敦煌文化中典型的文化概念,浓缩了敦煌文化的内涵与核心精神,是中外读者理解敦煌文化及丝绸之路精神的有效“钥匙”[10]。以上术语库建设成果在很大程度上解决了敦煌文化翻译过程中存在的术语混乱、翻译质量参差不齐的问题,形成了敦煌文化翻译的规范和标准,但国内还没有建成完整的丝路文化和石窟文化双语平行术语库和记忆库,这给相关的外译工作带来一定的难度。因此,从事语言服务的工作者应利用计算机辅助翻译技术加强文化翻译中的语料库建设,以此提高翻译的效率和质量。

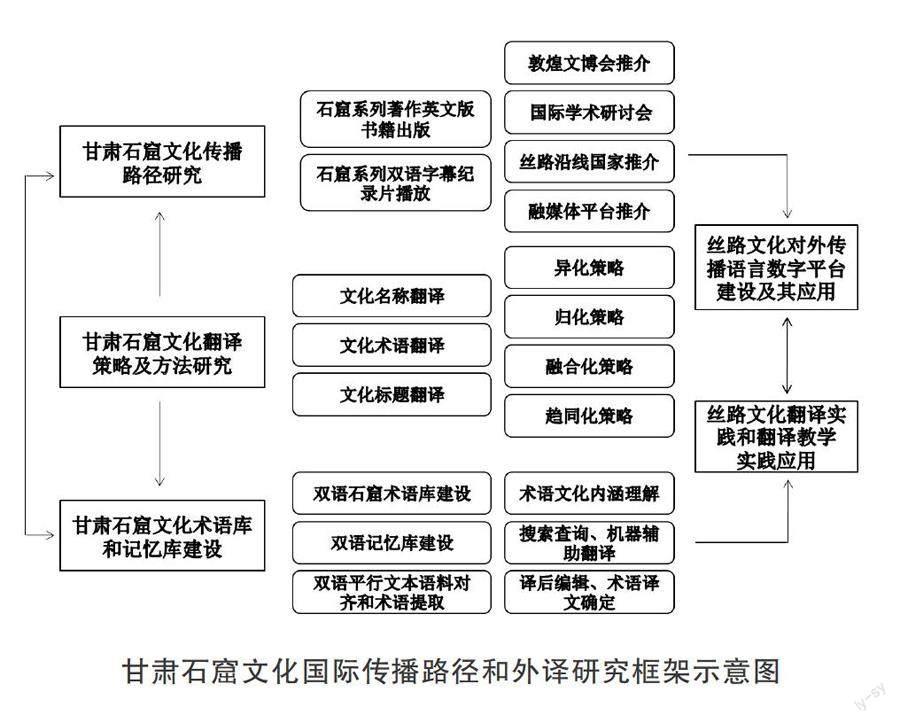

三、甘肃石窟文化国际传播路径和外译研究框架

甘肃石窟文化的外译和国际传播研究只有建立在跨学科合作的基础上才能产出更高质量的翻译作品和更加广泛的传播效果。语言学、历史学、文学以及新闻与传播学等学科的研究者应该加强合作并发挥各自的学科优势,努力建成甘肃石窟文化“研究+外译+国际传播”的一体化科研平台,共同致力于甘肃石窟文化的外译和国际传播。从研究对象来看,不仅要涵盖甘肃石窟文化的历史发展和价值研究以及对外传播路径研究,还应包括文化翻译策略和翻译技术方面的研究以及科研平台的建设。具体思路包括以下三个方面:

其一,多模态石窟文化对外传播研究。主要打造形式多样的文化传播路径,如纸质版和电子版中英文图书推介、短视频制作及其融媒体平台播放宣传,举办丝路文化国际研讨会,依托敦煌文博会进行有效宣传等,通过更多方式加强对甘肃石窟文化的宣传,提升其国际传播力,让甘肃石窟文化的历史和价值在国内外得到更加广泛、有效的传播,增强其国际影响力。

其二,甘肃石窟文化翻译的翻译策略和方法研究。重点进行石窟文化翻译中术语、名称和标题的翻译策略研究,使其更具有中国文化的底蕴,助力甘肃石窟文化更好地“走出去”。

其三,甘肃石窟文化研究及对外传播平台建设。主要构建石窟文化语料库和资源库,如双语术语库和记忆库,为提高译文质量、开展翻译实践与教研、持续进行甘肃石窟文化以及丝路文化研究、提升其国际传播力提供平台支撑。

四、对策及建议

(一)促进跨学科交流合作,搭建甘肃石窟文化研究与语言服务平台

甘肃石窟文化历史悠久,是中国石窟走廊的璀璨明珠,也是古代丝路文明传播交融的历史印记,内涵丰富、知识性强,涉及文学、艺术、历史、政治、经济、宗教、民族、民俗、文化、军事、哲学等诸多领域。石窟文化外译及其对外传播研究包括新闻与传播学、文学、语言学、翻译学等诸多学科。为更好地推动甘肃石窟文化“走出去”,讲好石窟文化故事,必须搭建甘肃石窟文化研究与语言服务的一体化、跨学科交流合作平台。一方面,甘肃丝路文化相关研究机构和研究中心,如丝路文化研究院、敦煌学研究所、凉州文化研究院等,要大力开展甘肃石窟文化的研究并产出相关成果;另一方面,语言服务单位,如高校外语学院或翻译中心等要加强翻译人才队伍建设,培养能够从事石窟文化外译工作的高质量语言服务人才,同时要和研究机构加强合作交流,共同促进石窟文化研究成果的产出和及时外译工作。通过学科交叉融合搭建甘肃石窟文化研究与语言服务一体化平台,不仅能使石窟文化研究的成果更加丰富,而且能促使研究成果更高效地转化为外译作品,为加快石窟文化的国际传播奠定良好的基础。

(二)构建多模态甘肃石窟文化的对外传播路径

文化是内涵与灵魂,传播是形式与载体。现代社会不仅是一个网络信息化的媒介时代,而且是一个新媒体迅速传播的时代,传统传播方式和数字传播两者的融合将为石窟文化的对外传播提供更加直观、便捷和广泛的传播效果。当然,这更需要从事石窟文化研究、传播和外译的机构或部门进一步加强合作,共同努力,逐步形成石窟文化研究、成果产出、作品外译和推广传播的创新模式。目前,甘肃省内从事石窟文化的研究和传播主要集中在科研院所、高校和宣传部门,近年来产出了一系列相关研究成果,而这些优秀的研究成果亟需在互联网场域下进行文字、图像、声音、图文等多模态传播。

首先,要加强甘肃石窟文化研究机构与高校语言服务单位的通力合作,产出更多以石窟文化元素为核心的高质量中文版、英文版和双语版图书出版物、文艺作品、画册、宣传片、文创产品、影视纪录片、融媒体短视频等。之后与宣传部门及新闻媒体加强合作,加快这些作品的发行和播放,向国内外读者和观众推介优秀的甘肃石窟文化,让观众更加直观地感受到甘肃石窟文化深厚的历史底蕴和价值,扩大甘肃石窟文化传播的深度和广度。互联网的兴盛和新媒体的发展,给文化传播注入了无限生机和活力,使丝路文化的传播模式也更加灵活。出版机构和宣传部门应大力支持科研院所、高校和语言服务单位开展各类丝路文化作品的研究和外译工作,产出更加丰富的图书、纪录片、画册、学术讲座视频等成果,同时利用各类新媒体传播平台积极向国内外受众,特别是“一带一路”沿线国家和地区开展数字媒体传播,宣传甘肃灿烂的石窟文化、丝路文化以及甘肃本土文化,让世界更加了解甘肃文化、了解中国文化、了解璀璨的中华文明。

其次,要充分利用丝绸之路(敦煌)国际文化博览会、丝绸之路国际学术研讨会和石窟文化国际学术研讨会等中外文化交流与传播平台,对石窟文化的研究成果和外译作品进行积极的国际推介,助力甘肃石窟文化的国际传播,同时为丝绸之路沿线各国开展文化合作交流提供重要平台,提升甘肃丝路文化的国际传播力度和效果。丝绸之路(敦煌)国际文化博览会,简称敦煌文博会[Silk Road (Dunhuang) Inter? national Cultural Expo],是“一带一路”建设的重要载体,是丝绸之路沿线国家人文交流合作的战略平台,它以“推动文化交流、共谋合作发展”为宗旨,以丝绸之路精神为纽带,以文明互鉴与文化交流合作为主题,以实现民心相通为目标,着力打造国际化、高端化、专业化的国家级文化博览会,成为中国与丝绸之路沿线国家开展文化交流合作的重要平台、推动中华文化走出去的重要窗口、丝绸之路经济带建设的重要支撑。自2016年第一届敦煌文博会举办以来,每一届均设有高峰会议、各类论坛活动、展览展会、文艺演出及各分项活动,为弘扬中华民族优秀传统文化,全方位展示丝路文化交流成果搭建了重要的平台。甘肃石窟文化和丝路文化的最新研究成果和外译作品都可以利用敦煌文博会以及其他平台进行展示和推介,国内外专家学者也可以利用这样的机会进行更好的交流研讨,共同致力于甘肃丝路文化的研究和国际传播。

(三)加强文化翻译人才队伍建设,提升外译作品质量

语言是文化的载体,中国文化通过翻译这一媒介,也就是译介进行跨文化翻译。在文化传播过程中,翻译不仅是一种跨语言交际行为,也是一种跨文化的传播方式。近年来,随着中国文化“走出去”和“一带一路”倡议的不断推进,国家和地方对文化翻译人才的培养提出了更高的要求。因此,加强文化翻译人才队伍建设,培养高水平的文化翻译人才是提升甘肃石窟文化、丝路文化国际传播力的重要保障。首先,要发挥高校外语学科优势,加强文化翻译人才队伍建设,通过翻译理论学习与实践,提高译者的文化知识储备和翻译能力;其次,要加强文化翻译团队的建设,组建相对稳定的团队持续开展甘肃石窟文化和丝路文化的外译工作;再次,翻译团队要紧跟翻译技术的不断发展,借助翻译技术提高翻译的效率和质量。新时代翻译工作者不仅要高质量地完成翻译工作,还承担着“讲好中国故事,传播好中国声音”的重要历史使命。丝路文化对外传播在某种程度上就是构建以中国文化模式促进东西文明融合的新框架。因此,丝路文化对外传播的任务就不能仅仅以译语读者为中心实现信息传递,它还担负着对外传播中国文化价值观的责任[11]。因此,译者在丝路文化翻译的过程中,不但要考虑目的语国家受众的语言、文化和交际适应性,更要维持文化对外传播中的中国话语权,展示中华文化和语言独有的魅力和特色,增强丝路文化的国际传播力。

(四)推动翻译技术在丝路文化术语库和记忆库建设中的应用,助力翻译实践与教学研究

随着翻译技术的飞速发展,深入开展基于人工智能的石窟文化双语术语库和记忆库建设非常重要,这不仅能够推动翻译学科研究和翻译技术的有效融合及其成果转化应用,为开展石窟翻译和教学实践活动提供充分的资源和工具支持,而且还能有效补充石窟文化术語库平台资源,助力丝路文化对外传播语言数字平台建设。术语翻译的准确性直接关系到丝路文化翻译作品的质量和效率,术语库的建设及其应用对文化翻译工作者持续开展翻译实践、翻译人才的培养、丝路文化海外推介以及学术交流等均有重要意义。随着甘肃丝路文化和石窟文化的深入研究,中英文双向平行术语库和记忆库的建设非常重要。翻译团队在开始文本翻译之前,首先应对文本中的中文术语进行整理、分类和归纳,其次借助各类词典、书籍、维基百科、 China Daily、翻译工具等资源和平台进行术语概念的查找、理解和翻译,最后经过反复校对及专家确认后通过 LingoSail TermBox 和 Tmxmall 等翻译工具,建成双语平行术语库。无论是人工翻译还是机器辅助翻译,译者均可在翻译过程中从术语库中直接检索和提取需要的术语进行使用,这样可以确保术语的统一性和准确性。一个文本的翻译工作完成并出版后,还可利用翻译技术工具导入双语文本,进行语料对齐,建成平行文本库。随着翻译文本数量的增加,术语库和记忆库的数据将不断得到补充、数量不断增加、分类更加体系化、管理和应用更加规范标准,对提高译本质量、持续开展丝路文化和石窟文化的翻译实践、翻译研究、翻译教学以及语言服务工作提供强有力的资源和技术支撑。

五、结语

“交响丝路·如意甘肃”是近年来甘肃文化对外传播的口号,非常形象贴切地展示了甘肃悠久的历史文化和丝路文明,为宣传甘肃,推动甘肃文化“走出去”增添了无限的魅力。甘肃曾是古代丝绸之路的必经之地,特殊的地理位置和历史发展演变使得甘肃成为中西方经济贸易往来和文化传播的重要通道,千百年来在这片土地上留下了丰富的历史遗迹和璀璨的石窟艺术瑰宝。甘肃石窟群是中国佛教造像艺术最珍贵的历史遗存,星罗棋布的石窟如散落的珍珠为世人展示着各时代、各民族不同信仰和文化,千年时光的风云际会,岁月长河,在这里沉积下无数艺术的结晶,闪耀着灿烂的丝路文明之光。因此,无论是从事甘肃丝路文化的研究者,还是承担文化翻译的语言服务工作者,亦或是进行文化传播的媒体工作者,应该加强合作交流,形成丝路文化研究、文化翻译和国际传播三位一体的合作模式,共同致力于讲好甘肃故事,推动甘肃文化的世界表达,助力甘肃石窟文化和丝路文化“走出去”,从而提升新时代丝路文化历史价值的国际传播力。

[参考文献]

[1]段京肃,段雪雯.丝绸之路文化传播力的传承与发展[J].当代传播,2016,(01):39-48.

[2]陈强.“人类命运共同体”的文化构建与“精神丝绸之路”[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2016,(04):104-109.

[3]强进前.变迁与传承:丝绸之路经济带甘肃段文化遗址的价值特征[J].河西学院学报,2015,31(06):57-61.

[4]王宗光.甘肃石窟文化综述[J].西北民族学院学报(哲学社会科学版),2002,(04):33-36.

[5]徐兆寿,张哲玮.重启文化强国之路——当代丝绸之路的影视表达[J].四川戏剧,2020,(10):16-21.

[6]王群沣,张焱.论中国文化外译的问题及策略[J].未来与发展,2017,41(09):93-96.

[7]姜秋霞.敦煌文化翻译:策略与方法[J].中国翻译,2018,39(04):103-109.

[8]曾丽馨.如何提高敦煌文化术语翻译的准确性——以敦煌石窟建筑术语翻译为例[J].中国科技术语,2019,21(01):63-68.

[9]柳菁.敦煌文化汉英术语库建设及术语管理研究[J].术语学研究,2019,21(02):17-21.

[10]姜秋霞.敦煌文化关键词[M].北京:外语教学与研究出版社,2019:5-7.

[11]陈柯.三維转换原则下丝路文化的对外传播[J].青年记者,2016,29(07):12-13.