数学文化视角下的作业价值及设计路径

仲秋月

【摘 要】“双减”政策推动了作业理念的革新和作业价值的重构。数学文化源远流长,具有独特的育人价值。以数学文化视角重新审视和设计数学作业,能延展数学学习时空,增强学生文化体验,点燃学生智慧的火花,让学生感受理性之美,提升学生的数学核心素养,从而构建数学教育的文化生态。

【关键词】数学文化;作业;“双减”;价值重构

减轻学生作业负担的根本在于变革教师的作业观,即重新思考作业的价值、形式、实施、评价以及设计路径等。数学文化博大精深,其中蕴含着丰富的学习资源、深刻的精神内涵和价值观念,具有独特的育人价值。教师应置身于数学文化的历史长河中,以其丰富的教育资源和丰厚的教育价值反观数学教育,这样才能摒弃短视化、功利化的教育观念,从学生核心素养发展的目标出发,遴选并组织知识,构建数学教育的文化生态。

一、“双减”背景下对作业的再认识

导致学生作业负担过重的原因主要有作业量过大、机械重复性作业过多、学练不一致、作业难度过大等。究其根本,在于教师布置作业的随意性。教师习惯依赖配套练习,教学之后从这些练习中挑选出几道或几页作为课后作业,不加区分地布置给全体学生。有研究表明,由于教师对作业的功能定位不够准确,对作业的评价功能认识不够,作业设计理念不够先进,在现实教学过程中教师很难有提升作业设计质量的自觉行为。[1]因而,提升教师作业设计理念,引导教师掌握作业设计方法,是落实“双减”政策的关键。

1.作业的目的在于全面育人

小学数学作业设计应凸显数学核心素养导向,使学生获得基本知识、基本技能、基本思想和基本活动经验(简称“四基”),发展运用数学知识与方法发现、提出、分析和解决问题的能力(简称“四能”)[2]2,从而落实正确价值观、必备品格和关键能力等培养目标。高位作业观旨在改变作业的随意性和浅层性,挖掘数学文化中相关联的学习资源,实现作业价值的超越。比如,数学史可以让学生在知识溯源的过程中感受数学思想的力量;数学名题的解答可以让学生体会数学思考的乐趣;数学之美可以让学生享受隐藏于艺术中的数学规律;数学家的故事可以让学生在赏读的过程中坚定理想信念,培养意志品质,追求理性精神。

2.作业设计须科学合理

数学作业设计能力是教师教育教学水平的一种体现,反映了教师对数学学科和数学教育的理解,能折射出教师的文化理解和职业道德。在数学文化场域中,教师不再追求作业的即时效应,而更注重持久价值。在作业内容设计上,教师应突出学习的重难点,注重与前知后学的关联,把握知识技能的训练点,强化思维发展的关键。在作业量和作业形式上,教师应依据学生的认知规律科学合理设置,严格控制纸笔作业,创新作业形式,强化探究性、实践性、综合性,尝试设置弹性作业和分层作业,不断探索项目式、跨学科、长周期作业设计等。作业的评价方式不应局限于答案的正确与否,应使评价维度更丰满、评价主体更多元、评价形式更多样、评价标准更明确。

3.作业的实施力求提质增效

数学是不断发展的,教师应以发展的眼光看待学生,理解学生之间存在的差异,并更好地利用差异展开教学,而非排斥这种差异。因而,作业的提质增效要求教师合理布置、及时批改、高效讲评、科学反馈,在关注学生共性的同时,关注不同层次学生的个性。教师可以尝试布置分层作业和弹性作业,给予不同学生不同的作业要求,让每名学生都能在自己原有的基础上得到最大的发展,真正做到“因人而异”“以生为本”。

综上所述,数学作业是课堂学习过程的延续,也是学生从有教师指导的课堂学习过渡到没有教师指导的自主学习的过程,还是培养学生“学会学习”的重要环节。因而,数学作业不能仅仅窄化为知识技能的巩固,而应该追求自主、合作、探究,实现超越课堂时空的数学学习价值。

二、数学文化视角下数学作业设计的路径

数学文化的内涵指数学的方法、思想、精神、观点,以及它们的形成和发展,其核心是理性精神。广义上说,数学文化还包含数学史、数学家、数学美、数学教育、数学与社会的联系,以及数学发展中的人文成分,数学与各种文化的关系等。可见,数学文化具有比数学知识体系更丰富且深刻的内涵,是对数学知识、能力、品格、价值观等的高度概括,具有丰富的育人价值。学生在数学学科上的发展是他与数学文化情境的互动过程。因而,教师为学生提供数学文化的广阔背景,使学生不仅获取数学知识,更重要的是领悟数学精神、思想和方法,并转化为自己及人类的智慧。

首先,教师应明确作业布置是教学环节中的重要一步,作业同课堂教学一样都需要进行精心设计。其次,教师应依据学情分析、课程标准、教材内容等确定单元目标和课时目标,再依据课时目标制订评价目标,根据评价目标逐一设计作业题目。无论是教学设计还是作业设计,教师都应从数学文化视角对所教內容追根溯源。如数学概念或规律是怎么来的?经历哪些研究阶段?其中蕴含了哪些数学思想方法?曾有谁为此做出过努力?后续与之关联的知识又有哪些?这些都需要教师循着前人的脚步,让“数学创造”成为“数学再创造”的动力和源泉。通过这样的“瞻前顾后”,教师对数学知识的理解会更加通透,再结合班级学生的认知特点,综合考虑巩固知识技能所需的作业量。教师可通过选用、改编或原创等方式设计作业题目,在合适的作业中渗透数学文化,设定题目类型、能力层级、难易程度和预估用时等相关指标。综上,数学文化视角下的数学作业设计路径如图1所示。

三、以数学文化视角设计数学作业

数学文化视角下的数学作业设计,要求教师不断感悟和挖掘数学文化的学科育人价值,通过渗透数学文化,帮助学生感悟数学在人类文明发展进程中的科学价值、文化价值和应用价值,激发学生学习数学的兴趣,感受数学家治学的严谨,初步形成正确的数学观,懂得欣赏数学的美,发展数学核心素养。

1.穿梭古今,延展数学学习时空

数学的发展经历了漫长的时间。如今出现在数学教科书中的某个概念或定理,可能经历了千百年的发现之旅,而作为“教学的数学”最终以抽象的符号或公式呈现在学生面前。学生学习数学的认知过程与数学史的发展过程相似。教师可以带领学生历经这些“冷冰冰”的符号和公式背后鲜活生动的研究过程,体验和感受数学家曾遇到的困难、挫折以及付出艰苦卓绝的思想劳作。

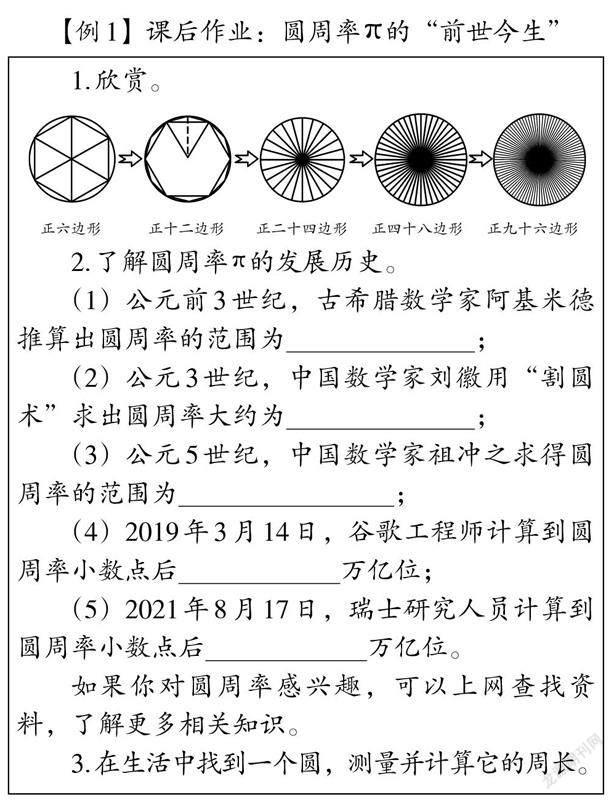

圆周率的发现过程历经千年,要在课堂上让学生经历数学实验到几何推导的完整过程是不可能的,但可以通过作业来延展学生探索圆周率的时空。课前作业的复习铺垫可以帮助学生关注圆与其他平面图形的本质区别,通过圆外接正方形和圆内接正六边形的探究,引发学生对圆周长的猜想,激发研究兴趣。课后作业除基础性练习外,更着重引领学生漫游数学历史长河,领悟中华民族的数学智慧,增强民族自豪感和文化自信,促使学生在丰富的情感下自主学习,延展学习时空。

2.真实情境,发展数学核心素养

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出:“注重发挥情境设计与问题提出对学生主动参与教学活动的促进作用,使学生在活动中逐步发展核心素养。”[2]87数学应用渗透现代社会的各个方面,推动社会、科技和文化的发展。在数学应用的过程中,其他学科也在不断提出新的问题,推动数学的发展。因而,数学与社会的联系、数学与各种文化的关系也是数学文化中的一个领域。教师可以通过设计真实情境下的作业,引发学生思考并进行知识建构。

这项作业引发学生的热烈反响,比较一致的想法是请一名男生担任旗手,其余学生排成一个7×7的方阵,其中男生排3列,女生排4列;也有学生建议由2名男生担任旗手,其余学生排成4列纵队。不管是哪种方法,都运用了公因数的知识来解决问题。在画示意图的过程中,学生创造性地运用了不同符号、不同颜色、不同图形等方法区分男女生,体会了数形结合的妙处。

真实情境的作业使得知识不再是外在的、缺乏内涵的符号形式,而是与一定社会文化情境相关联的、有意义的。这样,学生在解决真实问题的过程中实现知识建构,提升了有效应对不确定性情境的意识和能力,并通过内化和积淀,转化为个人的价值取向、思维方式和生活智慧。

3.动手实践,增强学生文化体验

在小学数学中渗透数学文化,不应简化为一句名言、一位数学家或一本数学古籍的介绍,而应让学生以参与者的身份对数学文化有具身性的体验。比如二年级学生常对“时”“分”“秒”这些时间单位的掌握感到困难,因为时间单位不像其他计量单位那样直观、便于感知,特别是学生无法在课堂上体验“1小时”的时长。课后,学生还会好奇地提出这样的问题:“古代人没有手表是怎么知道时间的?时、分、秒是谁规定的?”教师不妨设计一份“认识时、分、秒”单元综合实践作业,指导学生学习自制一个简易日晷,让学生了解古人计时的方式。这项作业将原来“看不见”的时间以刻画的形式表示出来,让学生理解时钟作为一个计时工具用以表征时间的具体意义。在观察和使用日晷时,学生耐心地等待1小时,对“1小时”这个时间长度有了深刻的体验。家长也能参与其中,帮助学生设定每隔1小时响一次的闹钟,提醒学生及时记录,为学生拍摄制作过程的照片,帮助学生解决实践活动中的困难,等等。亲子互动的数学文化实践活动是家庭教育文化进阶的一种有益尝试。

4.经典重现,点燃学生智慧的火花

数学的发展是不断发现问题、探究问题、分析和解决问题的过程。数学史上有许多意味深长、引人探究的经典问题,这些问题是推动数学进步的动力。教师对这些问题的引用、拓展、创编,能够引发学生深入探究和批判性思考,激发学生的问题意识和创新意识,培养学生敢于挑战、不屈不挠的治学精神,让学生在深度思考中点燃智慧的火花。

这道题读起来妙趣横生,体现中国古代数学家的智慧。学生做这项作业时已学习了一些解决问题的策略,如他们会想到用列举法尝试求解,在列举的过程中渐渐发现规律,厘清思路后运用假设法完成解答。尝试不同的方法解答,最终找到合适的方法,这本身就是一种学习。但更为重要的是,数学文化的力量让学生感受到数学的丰富有趣,以及尝试解题所带来的探索的快乐,激发了学生的创新思维。除此之外,“算24点”“七巧板”“幻方填数”等经典数学游戏的开发和运用也能给学生带来别样的体验。

5.求真尚美,感受数学文化意蕴

在数学文化的基本观念中,数学不仅是一种科学语言,一门知识体系,还是一种思想方法,一种具有审美特征的艺术。[4]数学兼具科学性与艺术性,除了具有一般语言文字与艺术所共有的美学特点,在内容结构、思维方式、理论体系上还具有其独特的数学美学价值。教师应在数学教育中不断挖掘这些美学要素,让数学教育充满文化意蕴。

图形数既有数又有形,从形上能感受直观之美、规律之美;从数中能发现抽象之美、理性之美。不仅如此,我们从不同类别的图形数之间还能发现关联之美——三角形数正好是对应长方形数的一半。教师引导学生发现关联之美,可以帮助学生用含有字母的式子表示出难度较大的三角形数规律。由此可见,数学之美有一个共同的特征,即在表象的美感背后隱藏着深层的理性,我们将其称为理性之美。学生完成这样的作业,不仅是一种逻辑思维的训练,也是一种理性之美的熏陶和享受。

合理布置数学课外作业是课堂教学活动非常重要的环节,能帮助学生真正理解、巩固与掌握数学知识结构,形成独立学习数学的能力,培养解决数学问题的技能,从而更好地完善教师的教学行为与学生的学习行为,最终决定课堂上教师的教与学生的学的效果。[5]从数学文化的视角来看,作业改革也是文化视野下教育改革的一个缩影,教师应让作业具备积聚个体力量的功能和价值,让学生所学在特定情境中形成做事的智慧、做人的准则,从而成为学生受益终身的核心素养。

参考文献:

[1]余昆仑.中小学作业设计与管理如何有效落实[J].人民教育,2021(3):34-36.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]张祥斌.让孩子玩到疯的365个科学游戏[M].北京:中国社会出版社,2018.

[4]黄秦安.数学文化观念下的数学素质教育[J].数学教育学报,2001(3):12-17.

[5]张昆.合理布置数学课外作业的策略研究[J].中小学课堂教学研究,2019(3):15-18,22.

(责任编辑:罗小荧)