由开普勒《鲁道夫星表》卷首图设计探析一种特殊的科学史传播与普及形式

张楠

[摘 要] 1627年,开普勒的天文学著作《鲁道夫星表》正式出版。其中,由作者本人亲自设计的卷首图“乌拉尼亚的神殿”,呈现出一种独特的科学史叙事风格。这幅图像完全可以被看作是一个独立、完整、充满艺术和文化内蕴的科学史作品,堪比一座能够展示17世纪之前欧洲天文学发展的“天文博物馆”。文章以该图像作为案例,将之看作一种能够进行科学史传播和普及的特殊形式,对其创作机制和特征进行探析,以期丰富当下科学史普及形式的相关讨论,并能够对更广阔领域中的科普创作有所启发。

[关键词] 天文学史 天文图像 科学图像

[中图分类号] P1-09;N4 [文献标识码] A [ DOI ] 10.19957/j.cnki.kpczpl.2023.04.004

基金项目:安徽省自然科学基金青年项目“《鲁道夫星表》卷首插图天文仪器科学复原研究”(2108085QA44)。

一、科学史传播与普及中的图像

图像在科学史的传播和普及过程中,丰富了科学史的呈现形式,并且具有文字记载和语言表述所无法实现的形象化功能。用于科学史传播的图像又与科学发展过程中产生的图像不完全一致。后者嵌入至科学技术的发生发展过程中,比如作为标本和知识元素的各历史时期的草药、动植物绘图,不同知识领域的理论、模型示意图,科学工具和仪器的设计图,古地图和星图,人体图等等。这些科学的历史图像自然具有普及科学史的作用。但我们所提出的用于科学史传播与普及的图像,则特指在科学技术发展过程之外,由人为策划设计,反映科学技术发展历史的一种创作形式,比如知识图谱,以及对于某个历史上科学相关的具体场景的图像再现等。

在现今科学史传播和普及的图像创作中,最为突出的是发展图谱。其表现形式多样,或按照时间线索陈列,或按照某种作者采用的分类方法进行排布和设计。这类图谱式图像将科学史与艺术相结合,在传播和普及科学史方面起到了重要作用。但如果仅按照时间轴和某种“分类”方式对长时段的历史进行绘制,其最终呈现多为大幅、长卷式图像,更适合在各类场馆中进行展示,作为一种大型展品被观者阅读。其缩小比例的复制品和数字复件,则完全无法达到原作的展示效果。而正常规模书籍中所附“图谱”,通常也不能实现“一目了然”,其多为高信息密度的知识元素汇集,如果是同质化的内容排列,更会使人在阅读中无法用同样的关注度“读”完全部内容。

在这样的情况下,近代早期的科学,特别是天文学领域的印刷书籍中,由作者和画师精心设计的叙事型插图,尤其是作為整部书籍“大门”的卷首图和扉页图,可以为我们提供一种创作科学史传播和普及图像的新思路。印刷书籍是近代早期科学传播的主要方式之一,图像的雕版印刷不仅影响了知识的呈现和传播方式,还使一种重要的视觉媒介——卷首图和扉页图,从书籍中诞生。它们是视觉上进入一本书的门户,以充满象征性的图像,传达着特定的主题与思想。这一时期的卷首图和扉页图是读者深入理解作者与作品的一种重要途径 。而这一时期的科学家们也开始注意到印刷图像在增加个人声望、捍卫学术观点、传播科学知识等方面的作用[1],一大批蕴含着丰富科学史信息的图像被设计和制作出来。

我们在这些科学书籍特别是天文书籍的卷首图和扉页图中,发现了一种独特的设计,它们不是单纯的装饰性图像,也不是文字的注脚和附属,而是充满着历史叙事的内容表达。这些卷首图完全可以被看作是一个独立的、完整的、充满艺术和文化内蕴的科学史作品。其中最具代表性的卷首图,出自天文学家开普勒(Johannes Kepler)于1627年出版的《鲁道夫星表》(Rudolphine Tables)。这幅图像由开普勒本人亲自设计,作品名为“乌拉尼亚的神殿”(Temple of Urania),又被称作“天文殿堂”(图1)。无论在科学史还是图像史研究中,这幅图都因蕴含丰富的天文历史、视觉信息而备受关注。本文则希望借由这幅图像作为案例,将之看作一种能够进行科学史传播和普及的特殊形式,对其创作机制和特征进行探析,丰富科学史普及形式的讨论,并对相关科普创作有所启发。

二、开普勒在《鲁道夫星表》卷首图中建造的“天文博物馆”

在《鲁道夫星表》的卷首图中,开普勒建造了一座“天文殿堂”,在我们今天看来,就是一座建造在纸上的17世纪的“天文博物馆”。关于这幅图像的视觉语言分析研究者颇多,本文在前期工作中对相关文章进行了参考[2-5]。这座虚构的博物馆采用了十二边形柱廊穹顶式神殿设计。穹顶至高点处,是代表神圣罗马帝国的御鹰,头戴皇冠,爪握权杖,口中落下金币,象征着这项事业背后的皇家支持。代表天文学的女神乌拉尼亚(Urania)坐在战车之上,位于鹰翅之下,头戴繁星皇冠,手举月桂花环,正待对杰出的天文学家进行加冕。穹顶的12条边上,矗立了12位代表不同领域知识的女神,在图像中可见者有6位(还有6位在该书序诗中有所描述),由左至右分别是“自然”“光学”“对数”“几何”“平衡”“磁性”。“自然”①的头像太阳一样发出光芒,右手拿着地球模型;“光学”手持望远镜;“对数”双手持比例为1∶2的长杆,头上显示了代表自然对数的圆环;“几何”手持尺规,面前立着一块绘制了开普勒运动定理的图示;“平衡”注视着手中以不等距(即偏心)状态达到平衡的天平,偏心处则是太阳;“磁性”手中拿着指南针与磁石。这6位知识女神体现了完成《鲁道夫星表》所需要的数学与其他理论“工具”。

整幅图像的下部是建筑的基座。图中基座由五块浮雕板组成。最中央的浮雕展示了星表数据的观测地汶岛的地图,地图右边的两块浮雕分别描绘了星表的刊刻、印刷过程,左边两块浮雕则分别展示了开普勒的工作场景与第谷(Tycho Brahe)继承人的形象。

“天文殿堂”的中心空间,是由12根圆柱围合而成的柱廊区域,也是开普勒所“策划”的讲述17世纪之前天文学史的“展厅”。首先,十二边的选择象征了黄道十二宫。柱廊天花板上刻画了天文学家第谷·布拉赫的折中宇宙体系示意图,其中地球的正下方悬挂了一块题名牌匾。而柱廊的地面上,则以黄道十二宫为区划,描绘了恒星位置简图。建筑的12根圆柱图中仅可见 10根。由后至前分别是两根树干般的原始木柱、两根大块砖砌石柱、4根带有基座更为坚固的精细砖砌石柱,以及两根带有基座和雕塑造型的精美石柱。这象征着天文学从粗疏到精密的发展过程。

两根原始木柱中间站立着一位代表巴比伦天文学传统的迦勒底占星师,他伸长手臂,用肉眼在拇指与食指间的空隙中大致观测着星与星之间的距离。木柱旁是两根简易的人工石柱。剩下的6根柱子,均刻有天文学家的姓名。靠后的左右两根刻有名字的圆柱,由砖砌而成,代表这两根石柱的主人并没有人像出现在图中。左边的一位是阿拉托斯(Aratus),柱上的代表仪器是天地仪(armillary sphere);右边则是默冬(Meton),柱上的代表仪器是可演示19年朔望月周期和月相的表盘;由此向前的两根砖柱,左边柱前站着希帕恰斯(Hipparchus),双手均持有文本,柱上悬挂着一个天球仪;右边坐着托勒密(Ptolemy),正在简易桌板上对着一本希腊文图书进行计算,柱上仪器则是星盘,柱子底部靠立一张图板,上面写着“Eccent.”字样。

站在整个图像中心的,是第谷和哥白尼(Nicolaus Copernicus)。右边的第谷穿着华丽的长袍,脖子上挂着大象勋章,手指向天花板上刻画的第谷宇宙体系示意图,似乎在向坐着的哥白尼发问。代表第谷的柱子选择了复杂精美的科林斯柱头,柱子上悬挂着象限仪和六分仪。右边的哥白尼柱上悬挂了他曾设计、使用过的十字仪和三角尺,柱基上放着一本观测资料。哥白尼本人坐在柱前,面向第谷,膝上放着他的作品。

以上,我们已经大致浏览过这座17世纪的“天文博物馆”。其中每一个“展项”都体现出作者的匠心设计,在这座“博物馆”中,开普勒巧妙运用图像元素展示了从知识、理论、仪器到人物、书籍出版的全面的天文学发展历程,这是一次17世纪“天文历史图像化”的早期实践。接下来我们将继续以这幅卷首图的设计细节和特征进行分析,并就其作为科学史普及特殊形式的创作要点进行讨论。

三、开普勒“天文殿堂”进行科学史普及的特点

(一)展品全面:在一幅图中聚集丰富的科学史元素

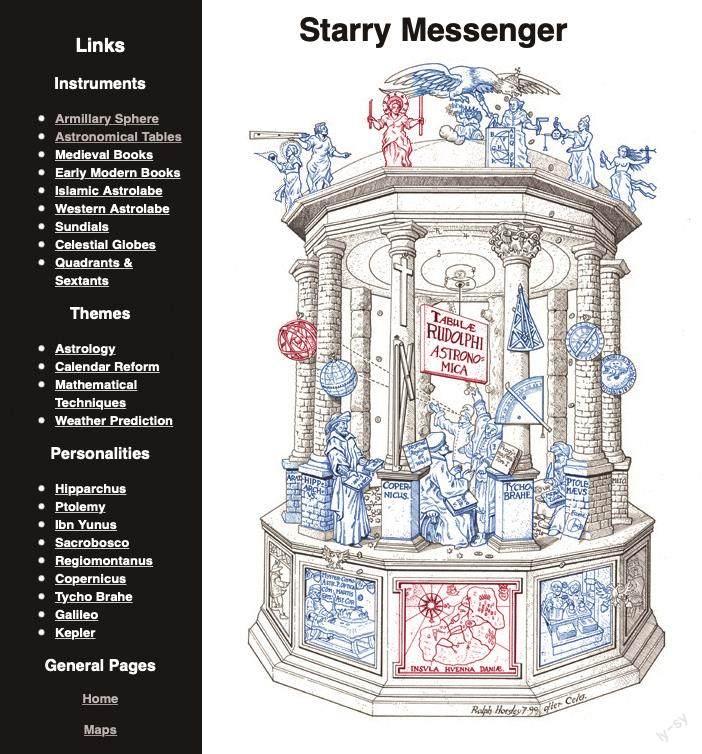

剑桥大学科学史与哲学系曾经开发了一个天文学史资料性网站,以数字化方式提供早期天文学史的各种资料,名为“星空信使”(starry messenger)。其不同分类的入口链接设计即使用了“天文殿堂”中的视觉元素(图2)。首先,以图2中最左边代表阿拉托斯的柱子为例,点击柱子上的仪器“环形天地仪”,就可以直接去到“Armillary Sphere”(左栏第一行文字链接)的资源页面。页面中包含了与这一仪器相关的下一级内容信息。如果点击柱子下方的阿拉托斯人名,则将会链接到所有古代天文学家的信息页面中。同样,不同的女神像链接着不同的数学和物理学内容页面,不同的仪器、任务也具有相应的导向功能。

由此可知,开普勒的这座“天文殿堂”,几乎能够集中古代天文学发展过程中的全部要素,也正因为这样,这幅图像才可以被作为链接一座天文学史资料库的“大门”。“大门”将读者分别导引至对数、光学等数学和物理学工具内容,宇宙理论和十二宫星图等天文学基本信息,天球仪、六分仪等天文仪器,托勒密、哥白尼等古代天文学家,《至大论》(Almagest)、《天体运行论》(De Revolutionibus Orbium Coelestium)等天文学文本,以及天文学的赞助者、天文台地理信息、天文书籍刊刻印刷、文化、社会要素等资料分类之中。读者在这样的图像面前,对其视觉元素所代表的天文信息,一目了然。因此,科学信息分类的全面与完整,是该图像的一大特征。而如何在一幅有逻辑线索的图像中合理、巧妙地整合某个科学史主题的全部信息要素,就是策划与创作此类图像的第一步。

(二)展线清晰:易读的天文学史叙事线索

在这幅图像的整体空间设计上,穹顶之上的神鹰、乌拉尼亚和知识女神像,呈现了以天文学为核心的知识之神与皇室象征;神殿的基座则用多幅方形浮雕,展示了开普勒所在的“现实”世界;而占据画面中心的柱廊区域,是开普勒讲述其天文学故事的舞台。

首先,开普勒利用柱体的不同材质与柱式设计,构造了一条明晰的天文学发展时间线索:从巴比伦天文学到古希腊天文學,再到中世纪欧洲的天文学,最终到达《鲁道夫星表》。

其次,每根柱子所代表的天文学家、悬挂的仪器或者出现的人像、图书,均自成体系,形成独立的展示单元。以视觉中心第谷单元为例。第谷身穿貂皮长袍,戴着大象的奖章(丹麦王室的最高奖项),右手向坐着的哥白尼指出他的折中宇宙模型(地球在宇宙的中心,太阳围绕地球运行,所有其他行星都围绕太阳运行)。而这个模型被完整地刻在天花板之上。第谷左手支在他的代表柱基之上,旁边放着一部图书Progymnasmata(全称为Astronomiae Instauratae Progymnasmata,即《新编天文学初阶》,书中描述了第谷的“地—日心折中系统”)。第谷所倚靠的柱子为科林斯柱式,精美繁复,与第谷本人及其天文理论相得益彰。柱子上悬挂的六分仪和象限仪,也正是第谷在其位于汶岛的天堡和星堡天文台进行观测的关键仪器,他对这两件仪器进行了改良与创新。

从图像整体空间设计,再到主要展示区域的空间分配与排布,我们可以看到开普勒先把天文信息转化为不同的视觉元素,再将其按照某种他所设计的次序进行组织,而观者的视线和思考也随着这种特定的方向进行移动。因此,天文学史叙述线索的制定,就是此类图像制作的第二步,即在不同层次的空间关系中展示已有的视觉元素,从而呈现创作者所要达到的视觉秩序[6]。

(三)知识游戏:解谜式阅读的趣味与启发

整幅图像的细节充满了知识型解谜的“会心”之处,使得即便是已经具备了图中科学史知识背景的观者,依然能获得层出不穷的阅读惊喜和趣味。

比如,图中所有文字皆使用简写,需要自行补充信息才能理解。再比如图中托勒密手边的图书,名称是古希腊文对“Megale Syntaxis”的简写,我们现在更为熟知的是它另外一个阿拉伯化的名字“Almagest”。托勒密在桌板上计算证明的几何图形,熟悉初级几何的人就可以看出这是著名的“四边形定理”,也就是托勒密定理,即两条对角线的乘积等于对边的乘积之和。另外,如果仔细阅读基座上左手起第二块浮雕,我们将发现很多“隐藏信息”巧妙地融入图像设计之中。这是属于作者开普勒本人的浮雕画。画中他穿着睡衣,眼镜放在桌子上,烛台上的蜡烛正在燃烧,一个夜以继日努力工作的科学家形象跃然纸上。浮雕上方的4个纹章从左至右分别代表他曾经生活和工作的地方:波希米亚、布拉格、上奥地利和林茨。悬挂着的横幅则用简写形式,点出了在开普勒之前出版的4本天文学著作,从上至下分别是《宇宙的奥秘》(MYSTER. COSMO)、《天文学的光学部分》(ASTR. P.OPTICA)、《新天文学》(COM. MARTIS.)、《哥白尼天文学概要》(EPIT.AST.COP.)。图中最令人惊叹的是,桌子上放着一个乌拉尼亚神殿的穹顶模型(这个模型正是图的主体),似乎在表明,这座自古开始建造的天文殿堂,其最终的封顶者正是开普勒自己。同样的,穹顶上位置高于其他知识女神的天文学女神乌拉尼亚,也暗示了开普勒认为,天文学的地位应高于其他。

我们可以发现,类似上述的隐藏信息无法被观看者直接获取,或者需要读者具有一定的知识基础,或者需要读者在读图时出现某些“灵机一动”的时刻。无论如何,当读者获取到这些隐藏信息时,一定是充满乐趣的、会心一笑式的正面体验。而每一条经由读者本人思考加工后“豁然开朗”的发现,都将加深其对这幅图像以及图像中相关科学内容的记忆,产生更好的科学传播效果。因此,将“知识游戏”的方式融入科学史作品之中,有助于提高该作品的“可读性”与互动深度。

四、绘制“科学史博物馆”图像的基本要素

(一)绘制什么:以扎实的科学史研究为内容基础

若要绘制一座“科学史博物馆”,顾名思义,需要以科学史内容为创作基础。从开普勒的“天文殿堂”,我们看到了对天文学发展超出一般意义上的专业认知。也就是说,科学史科普精品的创作和策划,不是仅以科学史通识类书籍作为蓝本就可以完成的,需要的是更加细化、专业的知识背景与研究成果。因此,本文讨论的科学史传播和普及图像之创作,应由科学史专家参与进行基础内容的梳理和策划研究。只有以专业的科学史研究作为基础导向,作品才有可能在内容策划上推陈出新,脱颖而出。

我们现今的科学史传播与普及,较少与国内外最新的科学史研究成果相结合。内容多以数年前的普及型、大众型读物为策划基础,观念相对陈旧,知识内容也有很大更新推进的空间。近年间,随着科学史学科建制化、职业化的不断完善,学术研究和理念的不断提升,已经出现了数量可观的科学史新成果、新认知。应该及时将其有效传播至社会公众,及时推出基于科学史发展前沿的新作品,及时对现有场馆的展品、展项进行升级更新。因此,这就对科学史从业者积极主动参与社会文化建设提出了要求,同时也对相关科学史普及、创作从业者进行学术转化提出了要求。这不仅是科学史从本身的发展提出的内部需求,也是文化市场的自身需要。

(二)如何绘制:科学编史学、艺术设计与策展思维的高度结合

开普勒在“天文殿堂”中,巧妙使用“物像”和空间设计,向观众提供了一条清晰的编史学线索,指引观者进行“游览”。所以,“科学史博物馆”的第二个“绘制”要素,是如何用图像讲述科学史,也就是如何将某一主题的科学史内容和编史学思想,转化为视觉语言与视觉秩序。这就需要创作者或者创作团队同时具备科学史与艺术设计、展览策划的专业背景。从科学史内容到视觉元素的转化,一方面,要求创作主体具备根据科学史主题对知识信息进行选择与整合的专业能力,可以清晰提取出某个科学史主题下的关键信息和知识要点;另一方面,同样要求创作主体拥有不俗的艺术审美和设计能力,能够将科学史信息有效转化为兼具审美和知识性的视觉语言。

而使用视觉元素表现特定的科学编史学思想,再将之转化为观看图像的视觉秩序,则需要科学、艺术与策展思维的高度结合。选择科学史视觉要素,进行艺术转化,再布列在整幅图的主题设计之中。17世纪一位科学家可以独立完成的过程,在今天可能需要更多的团队合作与沟通。

(三)为谁绘制:提升作品分层阅读与主动阅读的潜能

即便是到了現在,开普勒这幅“天文殿堂”依然能吸引来自不同领域的研究目光。在这座“博物馆”中,“博”字不光体现在天文学信息的极大丰富上,更体现在其构建出了一个充满关联和推想的图像世界。从神像到政权,从科学到艺术,从理论到实践,从知识到书籍的社会生产,几乎任何年龄段、专业背景的观者,都能在其中找到与自身产生关联的节点。因此,如何让图像与更多的人产生思想关联,需要创作主体对作品进行更加深刻的思考,提升作品分层阅读的可能性。本质上这与前两个创作要素是一致的,即在每一方面都做到极致专业。无论更偏好科学史内容还是艺术呈现,无论少年儿童还是成年观众,无论是否具有科学史背景知识,都可以在图中发现不同的阅读趣味。

开普勒深入挖掘当时具有普遍认知的文化寓意,并有效嵌入“知识型游戏”,使得这幅图像具有了吸引人主动反复阅读的潜力。一方面,在任何一种知识传播与普及的过程中,解谜与游戏的融入都是激发受众主动性和积极性的重要途径,需要调动额外思考才能获取的信息,更易被有效地传播和接收。另一方面,科学史的传播与普及,不能仅仅停留在介绍某个具体的历史时期,而应该融合现今社会文化基础,尽可能地打造思维的“关系网络”,引发受众的思考和兴趣。因为在任何一个传播体系当中,给谁传播、和谁交流,都是需要被认真探讨和对待的基本要素。

综合来看,开普勒创作的这幅“天文殿堂”集合了丰富的天文学相关信息与要素,又将其转化为视觉元素,并采用有效的历史叙事线索,建立视觉秩序,导引观者的视线和思考。更妙的是,作者还将知识游戏式的巧思融入图像中,提升了观者的兴趣与解谜动力,创造了主动阅读与反复阅读的契机。加之艺术、文化与社会要素的综合叠加,这些特征都使得此类图像能够在科学史传播和普及的各种形式中具有经济、审美、趣味、高效、便利等多项优势。对今天而言,某一科学史主题的综合图像,不失为一种独特、有效的创作形式。而此类创作的重中之重,就是将创作主体在科学史、艺术设计与展示策划等领域的专业性,进行最大程度的强调,以及充分的沟通与结合。

参考文献

[1] 楠川幸子. 为自然书籍制图:16世纪人体解剖和医用植物书籍中的图像、文本和论证[M]. 王彦之,译. 杭州: 浙江大学出版社,2021.

[2]GINGERICH O. Johannes Kepler and the Rudolphine Tables[J]. Resonance,2009,14(12):1223-1233.

[3]ALBRECHT A,CORDIBELLA G,REMMERT V R,eds. Tintenfass und Teleskop:Galileo Galilei im Schnittpunkt wissenschaftlicher,literarischer und visueller Kulturen im 17. Jahrhundert[M]. Berlin:Walter de Gruyter,2014.

[4]REMMERT V. Picturing the Scientific Revolution:Title Engravings in Early Modern Scientific Publications[M]. Philadelphia:Saint Josephs University Press,2011.

[5]S?DERLUND E. Taking Possession of Astronomy:Frontispieces and Illustrated Title Pages in 17th-century Books on Astronomy[M]. Stockholm:Katarina Tryck AB,2010.

[6]BERTRAM G,BüTTNER N,ZITTEL C,eds. Gateways to the Book:Frontispieces and Title Pages in Early Modern Europe[M]. Leiden:Brill,2021.

(编辑 / 齐 钰)

Analyzing a Distinctive Form of Dissemination and Popularization of the History of Science through the Design of the Frontispiece in Keplers Rudolphine Tables

Zhang Nan

(Department for the History of Science and Science Archaeology,University of Science and Technology of China,Hefei 230026)

Abstract:In 1627,Kepler published the astronomical work Rudolphine Tables. The frontispiece,“The Temple of Urania,” designed personally by the author,embodies a unique narrative style in the history of science. This image can be regarded as an independent,comprehensive work of art and cultural significance in the history of science,akin to an “astronomical museum” showcasing the development of European astronomy before the seventeenth century. This paper takes this image as a case study,viewing it as a special form capable of disseminating and popularizing the history of science. It analyzes its creative mechanism and characteristics,aiming to enhance current discussions on the popularization of the history of science and provide inspiration for popular science creation in broader fields.

Keywords: history of astronomy;astronomical images;scientific images

CLC Numbers:P1-09;N4 Document Code:A DOI:10.19957/j.cnki.kpczpl.2023.04.004

①本文對图像的细节描述以课题组博士研究生顾一鸣对《鲁道夫星表》“序诗”和“序言”的翻译工作为文献基础,相关译文将陆续公开发表。

①http://www.sites.hps.cam.ac.uk/starry/starrymessenger.html.