关于冼星海与《黄河大合唱》某些事例的探讨

——纪念《黄河大合唱》创作演出80周年

向延生

由毛泽东、周恩来等中国共产党领导人倡议,1938年在延安创建了高等革命文艺学府“鲁迅艺术文学院”(简称鲁艺)。源于该院音乐系的中国艺术研究院音乐研究所,在创办人李元庆(原延安鲁艺音乐系教员)和杨荫浏的领导主持下,1955年就建立的“冼星海纪念室”,是中国最早的纪念和研究冼星海的基地。由所长李元庆指派1980—1982年我主持了所里该室的重建和充实,还帮助番禺和星海音乐学院建立了冼星海纪念馆,帮助广州的星海苑建立了陈列室。

受原文化部的委托,1999年中国艺术研究院音乐研究所举办的“纪念《黄河大合唱》创作演出60周年”的活动(由我负责和主持),得到了当时还健在的《黄河大合唱》的词作者张光年等许多当事者的支持和参与。该曲最早的几位指挥者邬析零(演剧三队)、李焕之(鲁艺)、林路(桂林)以及演唱者莎莱、伴奏者罗浪。张光年的夫人黄叶绿、冼星海的女儿冼妮娜、多位哈萨克斯坦救助过冼星海的相关友人后代、中国文化部党组成员、办公厅主任尹志良、艺教司陈迎宪,中国音乐家协会主席李焕之、副主席孙慎,党组书记吴雁泽,中国艺术研究院副院长薛若琳、党委副书记王泽洲和中央音乐学院、上海音乐学院等多所音乐院校的多位专家教授学者,出席了国际学术研讨会、参观了图片展览。(1)这次纪念活动的综述见向延生:《重新整理冼星海的〈黄河大合唱〉——纪念〈黄河大合唱〉创作60周年学术研讨会综录》,《人民音乐》1999年9期。

图1 1982年重建落成的音乐研究所冼星海纪念室

图2 1999年纪念《黄河大合唱》创作60周年学术研讨会

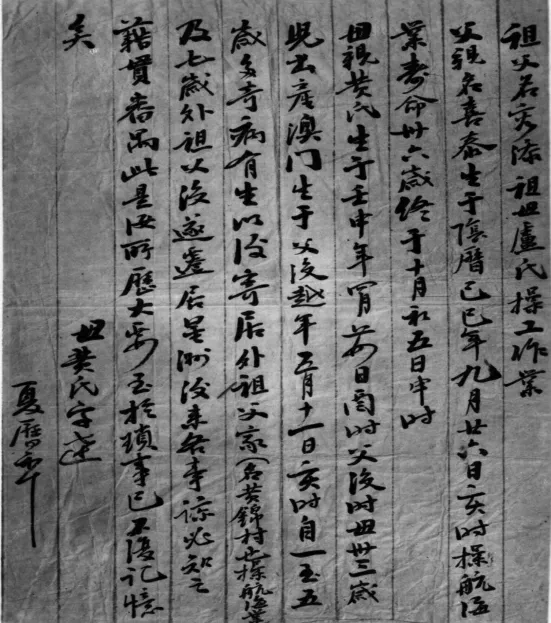

图3 冼星海的母亲口述,由他人记写的其家庭概况的“备忘录”

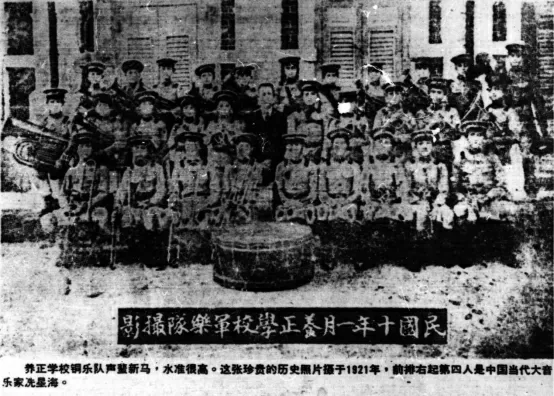

图4 新加坡养正学校军乐队1921年的合影(前排右4为冼星海)

图5 北京艺术专科学校音乐系师生1926年的合影(后排右5为冼星海、前排右5为萧友梅)

图6 巴黎音乐学院杜卡斯教授(前排中)作曲班师生的合影(前排右2为冼星海)

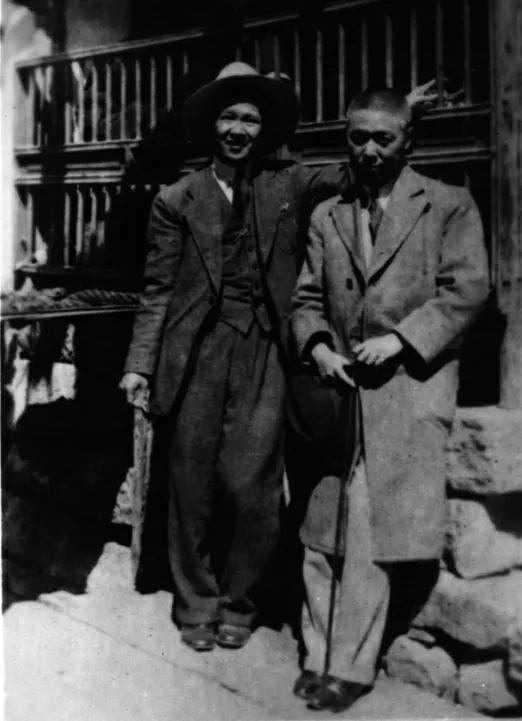

图7 田汉(右)和冼星海

图8 延安鲁迅艺术学院

图9 冼星海在延安鲁艺的窑洞里写作

图10 1939年4月13日演剧三队与鲁艺小乐队合练后合影

图11 冼星海指挥鲁艺合唱团练习演唱《黄河大合唱》

图12 为《黄河大合唱》伴奏的鲁艺混合乐队(前排左2为队长向隅,前排右侧即是土制的低音大二胡)

我的父母亲与冼星海是中国当时唯一的高等音乐学府上海国立音乐院(后改名国立音专)的前后同学;1935年冼星海留学回国后,他们应冼星海的友人和同学张曙的邀请,帮助演奏演唱冼星海的作品;1938年冬天以后我的父母又与冼星海在延安鲁艺共事了一年半。冼星海和后来接棒的李焕之指挥延安鲁艺合唱团演唱《黄河大合唱》时,都是由我的父亲向隅担任给此曲伴奏的延安鲁艺混合乐队的队长并兼任首席小提琴师,而我的母亲唐荣枚,则是延安演唱《黄河怨》的歌唱家。

1939年我出生在延安鲁艺,算是看见过冼星海,还有幸与冼星海在照片里两次同框。(2)《冼星海全集》编辑委员会:《冼星海全集》(第七卷),广东:广东高等教育出版社,1989年,第82、87页。从1946年起我就读于东北鲁艺少年班、东北音专附中和沈阳音乐学院,1965年毕业于中央音乐学院音乐学系的中国近现代音乐史专业,1973年从解放军某部政治部转入中国艺术研究院音乐研究所,1991—2000年应邀兼任文化部《新文化史料》双月刊副主编,1999—2016年又曾经被选举兼任中国延安鲁艺校友会三届的副会长、常务副会长,这期间《黄河大合唱》一直伴随着我成长。冼星海和《黄河大合唱》都是我毕生研究的课题,多年来已经写作发表了十余篇关于冼星海和《黄河大合唱》的文章。

对冼星海和《黄河大合唱》大家都已经有很多的了解,我只是对冼星海的生平与《黄河大合唱》创作演唱中,某些有不同的说法或传闻的事例,提出我个人的见解。

冼星海(1905—1945年)的一生只有短暂的40年,但是其中有长达26年,也就是一大半的经历,缺乏足够与准确的历史资料来作为支撑(如早期在澳门的6年与新加坡的10年、中间在法国的5年和最后在苏联的5年多)。冼星海1939年在延安加入中国共产党时写有两份 “自传”(3)《冼星海全集》编辑委员会:《冼星海全集》(第一卷),广东:广东高等教育出版社,1989年。,但是其中关于生平的叙述较为简略,还有一些错误(此事我后面再说明),使得冼星海的生平有许多空白点。20世纪80年代集全国之力编辑《冼星海全集》(主编周巍峙)时,冼星海几十位健在的友人和学生都参与编写。那时就曾经想要编写“冼星海年谱”,但是几经努力都因为缺乏足够与准确的史料而未成。

一、冼星海的祖籍

冼星海的祖籍本来不是问题,冼星海写的自传和母亲口述其家庭概况的“备忘录”(4)《冼星海全集》编辑委员会:《冼星海全集》(第七卷),广东:广东高等教育出版社,1989年,第3页。里,都说的是番禺县人(番禺是2000年前的秦朝就已有的历史悠久的古地名)。但是2012年广州市划地新设立了南沙区,原来属于番禺区的所谓冼星海的家乡橄榄镇,现今划归于南沙区。集中了广州的港口码头的南沙区财力雄厚,该区此后就大力宣扬冼星海是南沙人,也新建了冼星海纪念馆,产生了一场新的名人争夺战。

认为橄榄镇是冼星海的家乡这事,源于20世纪80年代初冼星海夫人钱韵玲的“调查”:那时当地有位80多岁的老人回忆说该镇曾经住过一家冼氏人家(并不知道这家人的名字),后来搬走了,于是就认定橄榄镇是冼星海的故里,冼星海也因此就成了南沙人。我与冼星海的夫人钱韵玲多有往来,曾经当面对她说:仅依据这个诸多不确定因素的孤证作出的认定,这远不是科学的调查与准确的结论。何况钱韵玲1938年春天才在家乡武汉结识冼星海,仅两年后她就与冼星海在延安永别了,她对冼星海的了解因此相当有限。

据说:冼星海诞生的20世纪初,现在的橄榄镇地区那时还是没有人烟的荒滩,根本就没有居住的人家。何况冼星海的祖上本来是常年生活在小船上以打鱼为生、居无定所的番禺的“疍民”(当时根本就不允许他们上岸居住的“贱民”),如何会有这个岸上的旧址?橄榄镇所谓的“冼星海故居”显然只是个后来人为造出来的假古董。

二、冼星海的出生

关于冼星海的出生,有些资料为了强调冼星海的革命性,属于劳动人民,只说他是出生于贫苦渔民家庭。(5)中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐词典》编辑部:《中国音乐词典》,北京:人民音乐出版社,1985年、2006年(增订版)。但是冼母的“备忘录”里已写明其父亲是“操航海业”,冼星海在两份自传里都说父亲“做过打鱼和航海的事情。”1954年音乐研究所的安杰去上海调查时,找到了冼星海母亲的几位亲戚,他们都确认冼星海的父亲已经是“大轮船上的船员”(6)安杰的调查报告(原中央音乐学院民族音乐研究所油印资料)。。只是好景不长,冼星海出生前8个月父亲就已经去世,冼星海1905年出生时就是个没有见到过父亲的“遗腹子”,而且没有兄弟姐妹。因此说冼星海是出生于番禺(现在又说是南沙)或澳门的渔船上,都不是事实(冼星海是否是出生于澳门的陆地上甚至是医院里还没有史料证明)。

音乐研究所的孙幼兰1962年冬天去广州调查后发表的文章里,也说冼星海的“父亲冼喜泰,广东番禺人,曾从事渔业,作过海员。”“外祖父黄锦村,是个海员。”(7)孙幼兰:《冼星海在“岭南大学”及其他》,《人民音乐》,1963年第1期。冼星海的外祖父把女儿嫁给海员,而不是渔民的概率应该更高。冼星海的母亲后来能够远去新加坡谋生,显然也与父亲、丈夫的海员职业相关。海员属于工人阶级,更具有革命精神,如果这样据实介绍岂不更能突出冼星海革命本质的渊源(冼星海后来在法国、英国曾经参加了一些国际工人、海员组织的活动)。

当时只有32岁且不识字的冼星海母亲后来没有再婚,在新加坡、广州、上海她都是靠给富人家当帮佣为生,孤儿寡母一直相依为命、聚少离多。冼星海这个苦孩子对母亲的诚挚亲情,完美地刻印在了《黄河大合唱》这部以中国的母亲河——黄河命名的宏伟巨作之中。

三、冼星海与新加坡

冼星海出生于被葡萄牙占据的澳门,幼年依靠同是船员的外祖父为生(冼星海在自传里错写成是祖父)。6岁时外祖父去世,母亲经人介绍去新加坡的富人家当女佣为生,随行的冼星海曾经成了街头的流浪儿童。冼星海的自传里对这段经历叙述得很简略,没有提及养正学校;《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》的1989年版里也是如此;1989年版《辞海》和《中国音乐词典》2016年增订版里,对冼星海在新加坡的事都只字未提。

由原文化部委派,2012年我曾经奉命去新加坡调查、核实冼星海在该地的生平事迹。据新加坡养正学校(该校此时已经不存在)校友会提供的历史资料,当地的华侨学校“养正学校”校长林耀翔那时好心地提供免费食宿,冼星海才能够作为“工读生”进入此校安心学习;该校的音乐教师区健夫吸收冼星海加入学校的军乐队,学习吹奏短笛、单簧管,冼星海才开始接触音乐。后来林耀翔校长被聘请为广州岭南大学华侨中学的校长后,1921年他挑选了冼星海等20名养正学校的好学生同来广州,冼星海才得以在祖国的沃土上开花结果。新加坡时期的生活是冼星海人生重要的转折点、音乐生涯的起点。养正学校校友会的副会长何乃强2014年出版有《冼星海在新加坡的十年》一书,我也写作了文章《冼星海与新加坡养正小学》。(8)向延生:《冼星海与新加坡养正小学》,《星海音乐学院学报》2012年第1期。

为纪念新中国建立60周年和澳门回归祖国10周年,上海电影制片厂2009年拍摄的影片《少年星海》,就是讲述冼星海在澳门和新加坡的经历,但是其中却出现许多与历史不符的离奇故事情节。如1901年就已经离开了澳门的中国专业音乐教育事业的宗师萧友梅,竟然还在澳门教导1905年才出生的冼星海学习音乐;一生从未去过新加坡的萧友梅,后来又成了冼星海在新加坡的学校里的音乐老师;驶往广州的豪华邮轮上,冼星海竟然会在豪华的大厅里,如波兰大钢琴家萧邦般娴熟地当众弹奏大三角钢琴。为此我曾经与该导演通过电话,他却说那是电影不要太认真。我则说你这是实名电影不应该如此曲解历史、误导观众。为此我以相声大师侯宝林创演的讽刺唐朝的秦琼竟然可以大战数百年前汉朝的关羽的著名相声为例,发表了文章《影片〈少年星海〉与相声〈关公战秦琼〉》。(9)向延生:《影片〈少年星海〉与相声〈关公战秦琼〉》,《星海音乐学院学报》2013年第3期。

四、北京艺专和国立音乐院

1925年冼星海考入北京艺术专科学校新设立的音乐系(萧友梅兼任该校的系主任),师从俄裔教授托诺夫学习小提琴,在“自传”里冼星海却说他入学的是北京大学音乐传习所。可是在该传习所所有的文字资料和照片里,都没有冼星海的踪迹。北京艺专的合影照片、音乐会节目单和同学的回忆里,却都有关于冼星海就读该校的记载。事实是:同时也主持北大音乐传习所工作的萧友梅,为帮助这位生活困难的广东小同乡,特别安排冼星海去该所担任图书管理员半工半读,造成了“自传”里冼星海这个记载的错误。

1928年冼星海以北京艺专的同等学历,转入蔡元培、萧友梅在上海创办的国立音乐院,师从意大利籍教授富华学习小提琴。因为经济困难,主持学院工作的萧友梅又安排冼星海在院长办公室里勤工俭学。1929年暑假前,学院要求住在学院宿舍的学生交纳水电杂费,一些穷苦学生要求免交或减收,双方没能达成共识,引发了经济性的罢课学潮。一直与母亲同住在校外的冼星海本来与此事无关,由于他时任音乐院的学生会主席,毅然站在穷苦学生一边参与此事并成为了领头人物。

这时民国政府又颁布《大学组织法》,规定只教授一种技艺的学校只能是专科学校,国立音乐院为此要降级成为音乐专科学校(萧友梅为此也致信时任立法院长的友人胡汉民提出异议)。有些对此事持不同意见的音乐院师生为此继而组成“护院会”,派代表去南京向教育部表达诉求,事情就此升级变化成了对抗国家法律与教育部指令的政治问题。萧友梅这时因病辞职,教育部训令国立音乐院停办,教师一律解聘,学生全部离校,委派了由该部高等教育司长、专科教育科长等人组成的“改组委员会”,强行处理了学校的转制问题。

改组后的国立音乐专科学校(校长萧友梅)1929年秋季开学时,参加了“护院会”的教师全不续聘,学生要凭通知书才能入校继续学习,不声明退出“护院会”的学生,只发给成绩单可以转往其他学校学习,冼星海等12名学生因此被迫离开了国立音乐院。有人说冼星海在上海读的是国立音专,被该校开除的说法都不准确(有人把此事的主要责任归之于萧友梅,为此我发表文章《萧友梅与冼星海的是非恩怨》(10)向延生:《萧友梅与冼星海的是非恩怨新解》,《中国音乐学》2016年第2期。说明了事实的真相)。

五、留学法国

冼星海因此才在友人的资助下前往法国留学,1930年初冼星海刚到法国时的遭遇非常悲惨艰难,但是这完全是个意外,不属于赴法国勤工俭学的行列。因为他原来有个要去投靠的人——住在巴黎的广东挚友、著名画家司徒乔(1929年南京的中山陵建成时,悬挂的国父孙中山巨幅油画的作者)。据其妹司徒怀(1933—1937年在上海国立音专学习钢琴,是我父母的学友,其弟司徒汉后为全国著名指挥家)对我说:冼星海那时拿着其母亲带给司徒乔的家乡特产广东腊肠,找到司徒乔在巴黎的住所时,在楼下长久呼喊司徒乔的大名、小名都没有人应答,问了其房东才得知司徒乔刚刚在几天前去了美国。中国与法国相隔遥远,那时的通信和航船都要历时月余才能到达,才造成了冼星海的这个阴差阳错的历史悲剧。

人生地不熟,没有钱又语言不通的冼星海,因此顿时陷入了艰难困苦的境地。为此他曾经当过餐馆的跑堂、理发店的杂役、看守公共电话者、失过十多次业、多次站在街头拉琴讨钱,几次都差点要饿死冻死。据冼星海在《我学习音乐的经过》(11)《冼星海全集》编辑委员会:《冼星海全集》(第一卷),广东:广东高等教育出版社,1989年。一文里说:一次外国的流浪汉发扬国际主义精神,把要来的食物分了一些给他吃,冼星海才活了过来。

大约是1932年以后,经过自己的艰苦奋斗,他的生活才有了转机,再由广东同乡马思聪介绍他免费师从奥别多菲尔学习小提琴,又因当时居住在巴黎的俄籍著名音乐家普罗科菲耶夫(据其子发表的回忆文章)等人的帮助,冼星海才与法国的音乐界交往,进入当地音乐学校学习,后入巴黎音乐学院的杜卡斯教授作曲班学习。冼星海还自述曾经去德国、瑞士、意大利旅游(《冼星海全集》第七卷里有照片为证)。

有人认为冼星海是毕业于巴黎音乐学院,但是至今未见其毕业证书以及相关的人证物证。我们音乐研究所为此曾经发函给巴黎音乐学院询问,该院只是寄来冼星海1934—1935年在该院的学生出入证。冼星海在《我学习音乐的经过》一文里说“一九三五年春,我在作曲班毕了业。” 冼星海是巴黎音乐学院杜卡斯教授作曲班的学生,但是毕业于大师班的学生并不是该院的正式学生,只有一年的学历显然难言毕业于巴黎音乐学院,因此说冼星海是毕业于该院的杜卡斯大师班可能更为准确、恰当。我认为没有必要纠结于冼星海是否毕业这件事,冼星海写出了那么多杰出的作品,就已经彰显出冼星海的勤奋、天赋和伟大!

当时华人在国外的社会地位低下,长期遭受当地人的歧视和欺凌。冼星海在新加坡、法国等的海外经历,使他由此产生的对祖国的拳拳赤子之情,都深深地刻印在了《黄河大合唱》里面。

六、革命导师田汉

冼星海在成长和创作中深受革命思想的影响,其中对他影响最大的人就是田汉。田汉是集文学、戏曲、话剧、电影、音乐于一身的文艺大家,左翼和革命文艺运动的领导者之一。冼星海1928年在上海就加入了田汉组建领导的南国社,参加该社的演出等活动。冼星海后来在法国学习时,因为老师杜卡斯1935年5月17日突发心脏病去世(结业考试都是由别的教师代理的),冼星海利用暑假回国来看望孤苦的母亲。但是回国后他受到中国人民如火如荼的抗日救亡运动的感染,也不忍心再离开孤老的慈母,就没有返回法国继续学习(冼星海留在法国友人处的一些物品因此轶散了)。

从法国留学归来后,冼星海曾经再三寻找工作都没有结果。他会见被国民党政府软禁在南京的田汉时,田汉写信介绍他去上海找左翼音乐小组的成员任光(时任英商百代唱片公司音乐部主任),冼星海才被百代唱片公司聘请为音乐部的作曲(月薪100大洋),生活才稳定下来,能够租房侍奉老母过了年余安定的生活,才能投身于抗日救亡运动。

我曾经听周巍峙同志(曾经担任文化部副部长、部党组书记,后来又担任中国文联主席、名誉主席)说:中国共产党的地下组织那时曾经特意安排中共特科的盛家伦接近冼星海,引导他参加歌曲作者协会,辅导音乐研究会的成员,创作出《救国军歌》等抗战名曲、《夜半歌声》等电影歌曲,培养了麦新、孙慎、周巍峙、孟波等业余音乐学生。

七、革命环境的熏陶

1937年抗日战争全面爆发,8月13日日军攻打上海,中国军民奋起抗战。中国共产党在上海迅速组织起多支救亡演剧队,冼星海加入“上海救亡演剧二队”,据冼星海日记记载,仅仅6天之后的19日他们就出发奔赴抗战前线,冼星海原以为不久还能返回上海,未料想从此就诀别了慈母。

在国共两党合作的政治部周恩来、郭沫若、田汉的领导下,冼星海任职三厅的艺术处,与张曙共同负责抗战音乐工作,在武汉多次组织和开展了有多达几万、十几万人参加的火炬游行、水上游行等群众歌咏活动。组建和培训了十支抗敌演剧队(冼星海此时已与演剧三队结缘),培养了马可、严良堃等学生,创作出《在太行山上》等名曲,找到了自己的婚姻伴侣钱韵玲。在日军的攻打下,三厅1938年10月即将撤离武汉时,周恩来考虑冼星海需要安定的写作环境,政治上也还有待培养提高,于是安排冼星海去延安的鲁艺音乐系任教,半年后接替奔赴晋察冀抗日前线的吕骥担任系主任,加入了中国共产党。

在革命圣地延安这个特殊的环境和生活氛围里,冼星海亲身感受到人们火热的抗战激情,他系统地学习马列主义,广泛地接触和研究中国丰富优美的民族民间音乐,在这些体验与感受的基础上,才产生了《黄河大合唱》这样伟大的中华民族传世音乐巨作。

八、与黄河的五次因缘

有人说冼星海没有见过黄河就写出了《黄河大合唱》,这不符合历史事实。1925年冼星海去北京艺术专科学校学习、两年后返回广州时,就曾经两次乘火车渡过黄河;据电影导演吴永刚说,冼星海1936年担任影片《壮志凌云》的作曲时,曾经随剧组从上海去开封、郑州的外景地到过黄河岸边(12)载于《冼星海专辑》(四),中国艺术研究院音乐研究所1983年内部铅印出版。(刊《冼星海专辑》四);冼星海参加的上海救亡演剧二队,1937年9月5日到10月2日又在黄河沿线河南的开封、郑州、洛阳开展了近一个月的抗战宣传活动;1938年10月冼星海坐火车从武汉去西安时,很长一段铁路都是沿着黄河边往西走。为了躲避黄河北岸日军的炮火,火车只能乘着夜色疾驰而过,途中就路过了现在的三门峡市。

但是冼星海自己没有乘船渡过黄河,特别是没有亲身体验过船夫们与惊涛骇浪搏斗的那种情景。因此写作《黄河大合唱》前,冼星海多次要求三队的人员介绍他们那时的所见所闻与深切感受。

九、为抗敌演剧三队创作《黄河大合唱》

演剧三队来到延安后,3月11日的晚会上冼星海听了老友张光年充满激情的朗诵,自报奋勇地应承了为《黄河吟》(后定名《黄河大合唱》)作曲的任务,这是他们两人在上海、武汉后第三次的合作。但是据冼星海的日记介绍,那时他还在忙于《生产大合唱》的排练,3月21—25日又指挥演出《生产大合唱》,这期间冼星海也已经在酝酿《黄河大合唱》的写作。

据冼星海的日记介绍,3月26—31日这六昼夜,他就完成了《黄河大合唱》曲谱的全部写作。其中《黄河颂》还写了三稿、《黄河怨》写了两稿,显示了冼星海在学习和继承中外优秀音乐遗产的基础上,高涨的创作热情、杰出的创作技巧和极高的音乐天赋。

4月6日、9日、11—13日冼星海五次指导演剧三队排练《黄河大合唱》。演剧三队没有乐队,冼星海约请了向隅及鲁艺音乐系的五名学生担任伴奏,12和13日三队与鲁艺小乐队合练了两天。但是演剧三队的人数较少(13日合练后在鲁艺篮球场拍摄的那张照片里共有29人,除去冼星海、6名乐队人员和演剧三队的指挥者邬析零,合唱队员就只有22人)。演剧队是以演出话剧为主,唱歌只是业余水平,尽管突击开展了“识谱运动”,4月13日演剧三队首次演出《黄河大合唱》时的水平和效果都仍然有些欠缺。冼星海在那天的日记里还特别记载说 “第三队女声独唱唱走了音,给观众不好印象。” 我的父母亲那天也聆听了三队的演出,认为没有能够实现预期的演唱效果。

只有邬析零的回忆文章里说毛主席那天出席观看了演剧三队的演出,未见其他资料可以佐证他的说法,可能是他把毛主席等人后来聆听鲁艺演唱《黄河大合唱》混淆了。冼星海的日记和那时延安《新中华报》对这次演出的报道里,也没有毛主席那天出席观看的记载。

据冼星海日记记载,演剧三队为了慰劳冼星海给该队写作《黄河大合唱》,4月3日送给冼星海猪肉、白糖等延安珍贵的食品。有些文章却说广东人冼星海喜欢吃甜食,冼星海是一边吃着三队赠送的白糖一边写作《黄河大合唱》,看来这并不是事实。

十、鲁艺百人合唱团的演唱

为庆祝鲁艺成立一周年,1939年5月11日的纪念晚会上,冼星海指挥百余人组成的鲁艺合唱团,由向隅等16人组成的混合乐队担任伴奏,成功演唱了《黄河大合唱》。为了取得更好的乐队效果,乐队里的广东籍成员还用铁皮洋油桶自制了低音大二胡(1940年冬天中国那时最好的大提琴家张贞黻,由周恩来动员才从重庆带着大提琴来到延安,以后这个伴奏乐队里就不再用这把音质音量都欠佳的土制大二胡了。但是中央电视台2019年纪念《黄河大合唱》创作演出80周年的一个特别节目里,说鲁艺把这个土制大二胡带去了大提琴更多的东北、还展示了复制品,这并不是事实)。

毛主席等领导人出席了这天的晚会。据冼星海当天日记记载,当他们唱完时,毛主席等人都跳起来,很感动地说了几声“好”,他永不忘记那天晚上的情形。《黄河大合唱》此后成为了延安举行重大活动与欢迎中外嘉宾时不可缺少的重要演出节目,每次都受到来宾和听众们热烈的欢迎与赞赏。合唱团的人数也不断增加,最多时曾经达到500人。冼星海1940年5月10日去苏联后,则是由他最好的学生李焕之接棒在延安指挥演唱此曲。

十一、延安的声乐选拔赛

冼星海指挥鲁艺的百人合唱团首次演出《黄河大合唱》时,由于我的母亲已经怀孕8个月无法演唱,冼星海那次选择了我母亲的学生莎莱演唱《黄河怨》。那年才16岁的莎莱刚学了几个月的声乐,更没有结婚,从学历、阅历等多方面来说她都难于胜任此歌的演唱艺术与技巧,难于表达好这首歌曲深刻复杂的情景,还是没有唱好,反而引发了延安妇女界的领袖们(她们都是经历了二万五千里长征的巾帼豪杰)的强烈抗议。他们认为中国妇女遭到日本兵的欺凌后,绝不会悲哀绝望、投河自杀,而是拿起武器与敌人战斗。鲁艺的领导人都是这些女红军的老战友,为此有一段时间演出《黄河大合唱》时,他们就决定不唱《黄河怨》了,《河边对口曲》之后,就直接唱《保卫黄河》。

后来大家都深感到《黄河怨》是《黄河大合唱》里不可缺少的重要组成部分,因为高低、强弱、长短等的对比,正是音乐作品里重要的艺术表现手法。而《黄河怨》正是《黄河大合唱》最后的高潮《保卫黄河》与《怒吼吧!黄河》到来以前,重要的对比衬托段落。有了低沉哀伤的《黄河怨》,才更能显示出其后《保卫黄河》与《怒吼吧!黄河》的高昂强烈、豪迈雄壮,更何况《黄河怨》又是一首那么优美深情的女声艺术性咏叹调。

冼星海接任鲁艺音乐系主任后,根据多方面的原因决定恢复演唱《黄河怨》,为了更好地演唱此曲,为此还在延安专门组织了一场难得的声乐选拔比赛。经过一段时间的准备后,延安那时最好的三位女歌唱家当众依次进行了演唱。

率先演唱的李丽莲是1937年冬天来自上海的歌舞明星,她曾经主演过十余部影片、歌剧,录制出版了30张唱片(当时她是所谓共产国际派来中国的军事顾问李德的夫人);第二个演唱的潘奇是延安学历最高的音乐家,1935年她毕业于北京师范大学,并具有历史和音乐的双学位,曾为百代公司录制出版了著名的琴歌《阳关三叠》唱片,在重庆为贺绿汀试唱歌曲《嘉陵江上》(后为著名电影导演张水华的夫人);最后演唱的唐荣枚1933—1937年在当时中国唯一的高等音乐学府上海国立音专,先后师从周淑安、苏士林、克里洛娃三位中外教授学习声乐,1935年起就已经在上海、武汉、长沙等地演出独唱,为冼星海作曲的电影歌曲配唱。来到延安后因为首先演唱名曲《延安颂》,被毛泽东等人赞誉为“延安夜莺”。

经过领导、群众和作曲者冼星海的共同评议,都认为还是科班造就的唐荣枚把此歌演唱、处理得最好。为此以后鲁艺演出《黄河大合唱》时,就一直是由唐荣枚演唱《黄河怨》。

十二、《黄河大合唱》的版本

《冼星海全集》的第三卷里,收录有《黄河大合唱》的两个版本。第一个是曾经广泛传唱的冼星海在延安时写作的版本;第二个是冼星海1941年在莫斯科时,把《黄河大合唱》进行加工整理、写作成的交响大合唱(其中加写了《序曲》和朗诵《黄河之水天上来》的配乐乐谱)。

《冼星海全集》的第八卷收录有《黄河大合唱》的两个整理版本,第一个是冼星海最好的学生李焕之,20世纪50年代与80年代两次整理加工的《黄河大合唱》的莫斯科版本(1955年北京纪念冼星海逝世10周年时,中央新闻电影制片厂拍摄了由时乐濛指挥解放军总政文工团演唱的此版本《黄河大合唱》彩色记录影片);第二个是由指挥家严良堃领导整理的原中央乐团1975年的演唱版本,这个版本是现在国内外演唱此曲时采用最多的版本;人民音乐出版社还另外出版有由瞿维编写钢琴伴奏的《黄河大合唱》的谱本。

我写作发表的所有有关文章里,都肯定冼星海是中国最杰出的作曲家,其《黄河大合唱》更是迄今为止中华民族享誉世界最珍贵的艺术瑰宝。但是任何人即使是圣贤者,都有其长处,也必然有其短板。冼星海在北京、上海以及在法国的前期都学习的是小提琴演奏,后来才转为学习作曲,在短短两年多的时间里,他显然无法全面深入地学习所有的作曲技术理论。杜卡斯教授的高级作曲大师班,主要也是学习自由作曲、修改音乐作品,不可能讲授基础的作曲理论。因此对作曲技术理论技能要求较少的声乐作品,如冼星海创作的歌曲、大合唱多取得了成功;冼星海着力写作的交响曲、交响组曲等大型器乐曲作品,则大多存在着一些明显的不足之处,演出较少。著名作曲家贺绿汀曾经对我说:

“1955年上海举办纪念冼星海的活动时,曾经首次组织排演过冼星海的《第一交响曲(民族解放)》。这部冼星海花了最大的精力从上海就开始写作,中间历经了武汉、延安时期,最后在莫斯科才完稿的巨作,当时吸引了很多的人前往出席聆听。但是那天演奏的效果并不理想,一些人听不下去中途就退席了,我感到机会难得,为了得知它的全貌究竟如何,我是硬着头皮才听完了全曲,感觉确实存在着很多的问题。”

那天也聆听了此曲的上海音乐学院作曲系的高年级很有才气的学生汪立三、刘施任、蒋祖馨,在《人民音乐》1957年第4期上联名发表文章,对此曲不实的溢美评论提出了一些质疑,竟然因此被打成“右派分子”,并发配去黑龙江省劳动改造,“文革”后他们才获得平反,都成为中国著名作曲家。

著名指挥家李德伦(我与他是在北京的和平里居住了30余年的邻居)曾经对我说:1956年他在苏联留学时,曾经与严良堃在莫斯科合作指挥演唱过冼星海莫斯科版的《黄河大合唱》(由当时也在莫斯科留学的的郭淑珍演唱《黄河怨》)。那时他们就感到冼星海此版《黄河大合唱》的乐队织体和配器写得过于厚重,往往覆盖了歌声,有的乐音甚至超出了乐器演奏的音域(这也可能是匆忙写作中作者的笔误)。因此他们那时在演奏前对冼星海的这个版本原作,请苏联作曲家进行了适当的修改删节。

冼星海莫斯科版本《黄河大合唱》的乐队编制,采用的是三管大交响乐团的乐队编制,末乐章《怒吼吧!黄河》从175小节起,更是再增加了6支圆号、12支小号和12支长号加入吹奏。这样的处理可能是他在莫斯科时听了俄国著名作曲家柴可夫斯基的名曲《1812年序曲》时受到的影响。此曲在最后欢庆战胜拿破仑取得战争胜利时,一支完整的军乐队加入乐曲进行吹奏,效果确实非常宏伟震感(2007年我在美国曾经聆听著名的洛杉矶交响乐团演奏此曲印象深刻)。但是该曲是单纯的器乐曲,而《黄河大合唱》则还有歌词。

十三、美国演唱《黄河大合唱》

许多文章里都说是由时任中国基督教青年会干事的刘良模,1940年把《黄河大合唱》的乐谱带去的美国。为此我曾经当面向他询问过此事(其大儿子刘抗是我在东北音专附中时的高中同学),但是事实并非如此,他说他只是把《义勇军进行曲》等抗战歌曲带去了美国。刘良模说1939年他在浙江地区开展抗战歌咏活动时,曾经去过新四军的部队,见到过周恩来。国民党方面因此于这年6月起把他先后软禁在金华、宁波,后由基督教青年会的美国牧师出面在庐山找蒋介石交涉,国民党才以必须出国为条件把他释放。刘良模说1940年初他离开上海去美国时,还没有见到过《黄河大合唱》的乐谱。

刘良模对我说:1941年底日军偷袭珍珠港,美国对日本宣战后,美国的一个对中国友好的社会组织“华人会”,募集了药品等许多抗战物资通过曾经留学美国的宋庆龄捐赠给中国。宋庆龄把一些中国抗战的宣传品(包括《黄河大合唱》的乐谱)回赠给了”华人会“,以便该会在美国开展支持中国抗战的活动 。“华人会”把这份乐谱拿去请时在美国的刘良模把中文歌词翻译成英文,1943年美国普林斯顿大学合唱团才在美国首次演唱了《黄河大合唱》。

以上论述如有不妥和错误之处,欢迎大家予以批评指正!