张九童:献身特教的“月亮使者”

郑晶心

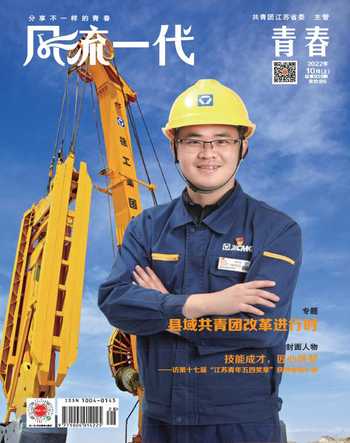

张九童是南京特殊教育师范学院的一名青年教师,他身上有几个标签令人瞩目:脑瘫患者、清华大学博士后、南京特殊教育学院最年轻的副教授、南京特殊教育师范学院马克思主义学院副院长(主持工作)、“江苏青年五四奖章”获得者。面对众多的荣誉,张九童依然保持着谦逊和低调,他一再向记者强调,对他要实事求是地报道,他之所以取得这么多来之不易的成绩,从内因上得益于自强不息的精神,从外因上则得益于各级组织的培养,得益于社会各界以及家人的关爱,因而他从心底里对社会充满了感恩,他渴望为党的特殊教育事业奉献自己的青春和力量。

认识、接受残疾是一个漫长的过程

張九童1988年10月出生于山东滨州,因为母亲难产造成脑瘫后遗症,5岁多才歪歪扭扭地学会走路,想上幼儿园却没有地方收。终于可以上小学了,他却面临着写字的困难与同学融合的困难。

此时的张九童,还没有充分认识到自己身体的残疾,只是觉得自己走路慢、写字慢,会随着长大慢慢变好。直到他参加学校的体育课,体育老师只让他在场下拍球、捡球,足球比赛时只能当个守门员,还要在他身旁安排一个同学,他只要扶着门框就好。

张九童很喜欢球类运动,喜欢看篮球比赛,对球星的特点如数家珍。对于自己在球场上被特殊对待,他感到很委屈,回家问母亲,自己为什么不能像同学们那样上场打球,没想到一句话把母亲问得泪流满面。张九童这时才明白,自己的身体状况叫残疾,一辈子都会是这样,这跟他想的完全不一样。

这一年,张九童9岁,知道了很多事情对于健全人来说可能轻而易举,而对于残疾人却要经历千百次的磨练。比如他喜爱篮球,就从每次只能拍一两个球练习起,后来为了完成三秒区外定点投篮30个的目标,他从晚上6点一直投到9点半,最终成为班级定点投篮冠军。再比如自己系鞋带,他在别人的指导下经历了上千次的练习,才终于练成了这个最基本的生活技能。

父母为张九童买来了电脑,张九童就拼命地练习打字。他只有左右手的食指可以敲击键盘,一开始1分钟只能打10个字左右,现在练到了1分钟能够打60多个字。

电脑这个工具给他的学业插上了翅膀。他开始在父亲的辅导下练习写作,隔几天写一篇日记,记录自己独特的生活经历和感悟。笔耕不辍,成为了张九童的爱好和习惯。

从小学三年级到高中三年级,张九童写了800多篇作文,19岁时他从中选编了270多篇结集成书,名为《九童作文》正式出版。这是我国首部残疾高中生文集,被专家们称为“一部很好的成长励志作品集”和“一本优秀的作文教学参考书”,“三地一校”文联还联合举办了《九童作文》研讨会。张海迪深情地给张九童写来了赠言:“亲爱的九童,读了你的文字,我和很多人都很感动。这是一个健康的孩子都难以做到的,可是你却以自己顽强的斗志做到了,我们都应该学习你坚强的品格!我想,一个人身体有残障是不幸的,但只要有美好的梦想,生活依然还会是幸福的,奋斗就是幸福啊!”

张九童渐渐地形成了乐观而务实的性格,他接受了自己身体残疾的事实,做不了篮球运动员,也可以成为一名篮球记者啊。他没想到,有一天,他会成为一名大学老师……

在融合教育中成长,在融入社会中升华

融合教育是特殊教育的一种理念,指通过不同程度的教育设计与调整,使特殊儿童顺利进入普通学校学习。改革开放以来,我国的融合教育有了很大发展,2017年修订出台的《中华人民共和国残疾人教育条例》明确提出了“优先发展融合教育”的方针政策。

张九童读书时,融合教育还没有进入十分完备的自觉实践阶段,但他却得到了所在学校老师和同学的悉心关爱。大学报到时,张九童既兴奋又担心,他不知道自己能不能适应大学生活,能不能顺利完成学业,但来自老师和同学们的关心和关爱,不仅使他感受到了温暖,而且成为了他奋发向上的动力。

张九童不会忘记,2007年9月他刚进入大学的第一周,学校党委书记就带着学工处、团委、教务处等各部门的负责人一起去看望他,大家商讨着给他制定了一套特殊的培养方案。

张九童也不会忘记,在山东师范大学攻读硕士、博士期间,学校根据他的特殊情况,为他配备了单人宿舍,成立了一个服务小组,后来小组成员都成为了他学习和生活上的好伙伴。

如今,33岁的张九童学术成果颇丰。他将自强精神融入马克思主义理论研究中,获评省级优秀博士论文,博士后出站报告被评价为“清华大学马克思主义理论流动站成立13年来最优秀的研究报告”。目前,他已主持省部级等课题5项、参与国家级重大项目等各类课题14项,出版专著、合著6部,在《光明日报》(理论版)、《理论探讨》、《东岳论丛》等CSSCI、SCI及各类期刊公开发表论文和文学作品70余篇,论文被学习强国、《人大报刊复印资料》等全文转载。

张九童有一个“月亮梦想”,对于健全人和残疾人之间的关系,他有一个这样的比喻:“如果把健全人比作太阳,那么残疾人就是月亮。月亮之所以皓皓如银,是因为有阳光的普照。太阳永远是圆的,可月亮却要体验圆缺的交替。但是,太阳和月亮的梦没有区别,残疾人和健全人的梦没有区别,都是圆的。”

张九童决定做一名“月亮使者”,他祈愿社会处处充满阳光,祈愿每一个残疾孩子都能有一个圆满的家庭,祈愿每一个残疾朋友都能度过一个有价值的人生。

献身特教的筑梦人

说起自己的工作单位南京特殊教育师范学院,张九童充满骄傲。他自豪地说:“南京特殊教育师范学院被誉为中国特教师资培养的摇篮,我们的特殊教育专业、残疾人事业管理专业都是国家一流的本科专业。”

高等融合教育是南京特殊教育师范学院的一大特色,学校现有6%的学生为残疾大学生。因为张九童兼具教师和残疾人双重身份,他成为了健全大学生和残疾大学生沟通融合的桥梁。

作为新时代的一名思政课老师,张九童从来不给学生讲干巴巴的理论,而是将自身生命体验和学生的思想实际结合起来讲,讲到动情处,便背诵起诗词名句,将学生引入生动的情景中。他用毛泽东的“问苍茫大地,谁主沉浮”来启发学生的青春理想,用范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”来培育学生的家国情怀,用王勃的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”来对学生进行美的熏陶。每当他激情澎湃地背诵完,学生们都会情不自禁地鼓起掌来。由于他讲的思政课深受学生欢迎,学生评教多次名列第一,有的学生甚至称他为“一生难遇的好老师”。

对于残疾大学生来说,因材施教具有特殊的意义。教授聋生时,张九童发现其理性思维能力明显不足,在面对“上层建筑”“经济基础”等概念时会产生很多疑问。张九童通过形象的比喻帮助他们理解:“你把整个国家想成是一栋楼,决定国家性质的就是地基,政治上它就是物质生产关系,再看生产资料归谁所有,归少数人所有还是归多数人所有,这就是私有制和公有制的区别。”

如今的张九童对“残疾”有着更为深刻的理解:“残疾与社会实践、具体文化相连,分为绝对残疾和相对残疾。绝对残疾是一个恒定因素,决定了残疾人在一些实践活动中的限制,而相对残疾决定了一个残疾人的潜能。残疾人教育就是不断缩小绝对残疾并不断开掘潜能的过程。”

张九童坚定地说:“我要做一名超越残障的奋进者,做一名献身特教的筑梦人。”这既是张九童的人生定位,也是他的人生目标。