三种不同视野下的昌吉之乱

李家宇

昌吉之乱是发生于乾隆年间的一次地方军事事件,通过不同类型材料记载而进入历史当中。《新疆乡土志稿》《清高宗实录》《阅微草堂笔记》三种不同史料中对昌吉之乱的表述不尽相同,道出不同立场运用相同载体表达不同话语任务的道理,综合三种材料的记录,甄别其中的不实之处,勾勒事件原本的模样。

昌吉之乱是发生于清乾隆三十三年西域地区昌吉县的一次流人之乱,《新疆乡土志稿》称这次事件主体为“流人”,《清高宗实录》将其主体群体定义为“昌吉屯所遣犯”,即从其他地区而来,流放到昌吉屯田的犯人,是清朝治理西域以后,西域发生的一次重要的军事事件。

三种视野下的昌吉之乱史料记载异同

《新疆乡土志稿》是集新疆各地方志整理而来的一本著作。

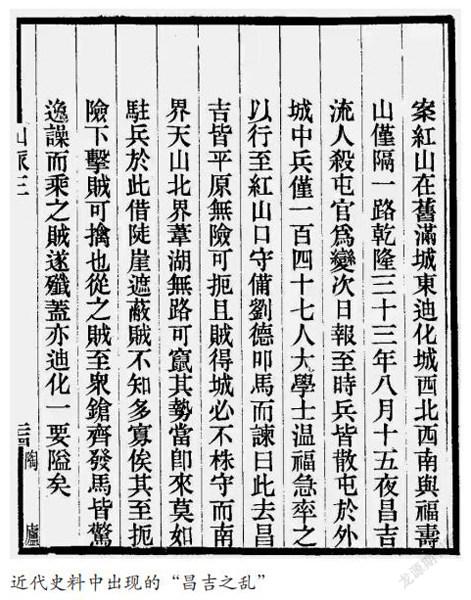

《新疆乡土志稿》(以下简称《志稿》)中,记载了“昌吉流人作乱”的事件:“三十二年昌吉屯官……不敢潜煽者数十百年”。

文中提及“三十二年”为乾隆三十二年,天干地支为丁亥年。魏源编辑有《皇朝经世文编》却载“戊子昌吉之乱”,而戊子年实为乾隆三十三年。魏源另作《圣武记》,同样记载了昌吉之事,“越三年,而复有昌吉之事”,前书中“二十九年而有回疆乌什之变”中有“二十九年”,那“越三年”则指乾隆三十二年,就与《志稿》记载相同,且《志稿》中有“本境叛党详于《圣武记》中”的记载,说明乡土志兵事篇内容来源于此。

关于昌吉之事第一次出现在《清高宗实录》(以下简称《实录》)上为“戊子年九月甲午日”,戊子年即乾隆三十三年。

此外,因两淮盐引案受牵连的纪昀被发配至乌鲁木齐,纪昀后来所写的笔记小说《阅微草堂笔记》提及事件发生的时间:“戊子昌吉之乱,先未有萌也”。戊子即为乾隆三十三年,也可佐证。

相对比,《清高宗实录》作为时间更早、记录事件最直接的材料,记载了昌吉之乱发生在乾隆三十三年戊子年,而不是《志稿》中所载的三十二年,两者时间相背,即《志稿》和《圣武记》等书记载时间有误。

《清高宗实录》记录了发生在乾隆三十三年昌吉之事,记录的内容和其他材料有不同之处。

《志稿》记载昌吉之乱,详细地记录了事件发生的时间、地点、叛乱和平叛的人物、起因、经过、结果。而《清高宗实录》记载未见事件发生的起因,并着重强调善后措施,即奖励和惩戒。《志稿》描写事件发生的原因用了“昌吉屯官,以中秋之夕,犒诸流人,置酒山坡,男女杂坐,醉逼流妇使讴”的语句,指出了事件发生的直接原因是屯官“醉逼流妇使讴”,那么事件负最主要责任的是屯官。恰与《志稿》记载不同,《清高宗实录》记载温福上的奏报为:“昨据温福奏,昌吉屯所遣犯,纠众戕官,抢夺官物”。温福没有上奏原因,责任也全在遣犯。

笔者认为温福这样做有三种可能:事件起因完全不利于自己平乱之功。如果上奏报将“屯官醉逼流人妇”写在奏报上,皇帝在处理这件事的态度上将会有变化;地方官员奏报宜简不宜繁;清代对待流人的态度不好,将流人当成为奴隶。

同时,《实录》中涉及昌吉之乱的人物,也比《志稿》中记载少一人,即守备刘德。通过《志稿》可知,守备刘德发挥了极为重要的作用:“守备刘德叩马曰……破贼必矣”。由此可知,破敌之策略出自守备刘德之口,具体的作战经过也和刘德有关。但是《实录》中并没有提及刘德,只写了这么一段话:“温福一闻贼信,乘其不备,进兵剿戮”,温福把功劳全部放在自己身上。清代守备为正五品,而温福作为乌鲁木齐提督,官居从一品,又是旗人,自然不会放过立功的机会了。守备刘德官位低于温福,只能吃亏。

据《清高宗实录》载“通判赫尔喜,把总马维国,殁于公事”可知,昌吉屯官指的就是上述两者——赫尔喜和马维国,如果将“醉逼流妇使讴”和他们的死联系起来,倒可说官逼民反。但由于上奏报没有事发原因只有流人叛乱的事实,所以上谕“殊堪悯侧,着交该部照例议恤”,他们成为因公殉职人员。杀害两人的流人及其家属,也要遭受最严厉的惩处:“害赫尔喜,马维国之贼,着温福等审出,令赫尔喜,马维国之亲属子弟,亲视凌迟处死。其起意倡首之贼,亦凌迟处死,余俱立斩枭示。贼匪家属,着赏此次出力兵丁等为奴,幼丁十岁以上,俱着正法,该处民人骤经滋扰,不无被贼夺取牲畜”。

同样,因为地方疏忽导致发生事故,相关管理官员也会受到惩罚,“该管参将任正国,守备顾成美,具着革职,作为兵丁在乌鲁木齐效职赎罪”。直接从官员身份革职为兵士身份。

从上述论述中可知,清朝中央在处理地方叛乱事件中有奖有惩,奖赏制度受到地方势力的影响,决定权在中央。惩处制度也是建立在封建等级制度之上,流民在统治者看来如草芥,而对官吏的惩罚手段也只是“作为兵丁在乌鲁木齐效职赎罪”,赎罪之后有重返官位的可能。

昌吉流人是谋反、谋叛,因为“不赦”之罪,当然动用最严酷的峻法,因此,“谋叛之人”被极刑、家人为奴也成为必然。

乾隆三十三年六月,翰林院侍读学士纪昀因漏言被夺职,远戍乌鲁木齐赎罪。《乌鲁木齐杂诗》序中有云:“庚寅十二月,恩命赐还,辛卯二月,治装东归”,从他抵达乌鲁木齐到离开乌鲁木齐,对发生在昌吉的流人之乱,或许有所接触或耳闻。

纪昀后来所写的志怪小说《阅微草堂笔记》(以下简称《笔记》)描写到了自己接触到的材料或耳闻:“戊子昌吉之乱,先未有萌也。屯官以八月十五夜犒诸流人……守备刘德叩马曰:‘此去昌吉九十里……贼可破也。’温公从之……德左执红旗,右执利刃令于众曰:‘望其尘气虽不过千人……马逸则人乱矣。’又令曰:‘望影鳴籍……敢先鸣手刃之……’温公叹曰:‘刘德……徒善应对趋跄耳。’故是役以德为首功。然捷报不能缕述曲折,今详着之,庶不湮没焉。”

纪昀的描写相对于《实录》简要奏报和《志稿》记录情况更为详细,《笔记》在书写守备刘德时更加详细,不仅有刘德出谋划策之言而且御敌之经过,更是引温福之言侧面赞叹刘德:“温公叹曰,刘德状貌如村翁,而临阵定乃尔,参将都司,徒善应对趋跄耳”,为事件最初模样蒙上模糊的面纱。纪昀继续道:“故是役以德为首功”纪昀认为此次平乱第一功劳当是守备刘德,“然捷报不能缕述曲折,今详着之”,然捷报当是上级的功劳,只能通过其他途径表达实际。

身居高位坐享其成的温福和御敌头功不得封赏的刘德,两者形成鲜明的反差。道出的却是清代吏治的腐败,和自古以来下不敢贪上之功的体系。有功之人得不到提拔,尸位素餐之人抢功晋升。因此康熙时期经学大家阎若璩形象地描写了这种现象:“皇皇然但知避罪而不肯立功,但知奉上而不知恤下,一有恤下立功之心,而遂不终日而使去”。

此外,纪昀在《笔记》中继续描写刘德。有言“嗟乎!生既捐躯,魂犹报国,精灵长在,而名氏翳如,是亦可悲也已”。引刘德之言,作报国捐躯,化作空无、可悲可叹之情。再一次为刘德鸣不平。

文人以诗咏志,以诗写情,纪昀《乌鲁木齐杂诗之神异(五首)其二》提及昌吉之乱:“破寇红山八月天,骷髅春草满沙田。当时未死神先泣,半夜离魂欲化烟”。也同样表达自己对奖罚不公的情绪。

紀昀和刘德都身处古代官僚体系之中,纪昀因一己之私而被贬边疆,刘德因他人一己之私而功劳未见,两者有共情之处却又对这样的体系无可奈何,也只能“可悲也已”。

三种不同视野的昌吉之乱体现的不同态度

这类文献主要是站在地方官府的立场上描写发生的历史事件。笔者认为编纂地方志之人和涉事地方事件之人并无强烈的联系。昌吉之乱中屯官“醉逼流妇使讴”与《圣武记》编纂时间已过七十年,与《志稿》中收集的各地方志编纂时间距离更久远。作者没有任何和屯官联系之处,大致能以一个客观者的身份去看待这件事,所以会有昌吉之乱发生的前因后果。受制于要快速完成编纂的时间限制,编纂者对一件事的描述篇幅有变化,语言有精炼之处,导致出现史实性的错误。昌吉之乱在《实录》中主要是以上谕批示地方官员奏报体现,事件在《实录》中怎样被记录全凭上奏者的奏报内容,因此流人是罪大恶极之人,没有事发原因,只有事情经过,且经过也被人为篡改,成为有利于上奏者晋升的条件。守备刘德的“此去昌吉九十里……贼果至”破敌策略变成了“温福随亲带兵……杀死一百余名,生擒三十余名,其越山逃散者,差派官兵严加追缉等语”的奏报,仅温福的一人功劳。

中央政府力图地方的稳定,也会拿流人开刀,施之以重罪,达到正法之目的。同时还对涉事官员进行奖赏和惩戒,维护中央的权威。

纪昀《阅微草堂笔记》和其诗文,有自身贬谪的不愿,显示了一个了解事情真相人员的感情流露,带有评价历史事件的主观因素。在事件的描写上更加具体,对比其他材料,《笔记》在事件经过内容记录上更加丰富,尤其是描写刘德领兵御敌经过。同时纪昀对被冒功的守备刘德表现了同情和不忿之情,所以会有“故是役以德为首功,然捷报不能缕述曲折,今详着之,庶不湮没焉”之叹,这样的共情,在他的杂诗中也有所体现。

通过将三种视野下关于昌吉之乱的记载史料作对比可得知,同一时代记载昌吉之乱存在背后不同的社会意识,达到以小见大的目的,寻求同一历史事件记载的不同而存在的相“吻合”和“背离”的意义。以相同事件——昌吉之乱为背景的不同的历史材料在描述事件本身、起因、结果等都有很大的不同。《志稿》的记载着重于论述事件的发生的基本情况和事件之后带来的教化意义;《实录》的记载因其史料来源狭窄,编纂的目的在于维护中央和皇帝的权威,给后来的治世者提供历史借鉴,与事件本身会有一定出入;个人的小说和诗词也可以作为历史材料的载体,虽然其真实性受到个人主观因素影响,但可以通过不同材料对比验证,去伪存真,从中也可以找到与其他材料不同之处,接近事实本身。同时,三者材料在相同事件中也体现出封建等级制度下,官员地位远高于底层人民,对底层的惩戒也不问缘由,且清代吏治腐败,官吏的晋升途径也并非制度上的流畅。笔者认为三种不同史料表达了不同的意义和任务。综合三者优点,甄别材料的不实之处,就可以勾勒出昌吉流人之乱本来的面目。

作者单位:新疆师范大学