测验与反馈在分段视频学习中的作用 *

冷晓雪 成美霞 王福兴

(华中师范大学心理学院,武汉 430079)

1 引言

视频学习中,声音、图像和视频等多种形式的呈现增加了学习的趣味性和有效性,但同时也容易引起学习者的认知负荷过载(Ayres & Paas,2007)。多媒体学习认知理论(cognitive theory of multimedia learning, CTML)中容量有限假设(limited-capacity hypothesis)认为学习者在加工信息时每个通道加工的信息数量是有限的(Mayer,2021)。在视频中,信息以动态的方式快速地呈现,学习者在观看时需要加工的信息超过了自身工作记忆容量,导致学习者认知负荷过高,进而影响对知识的处理(Mayer, 2020)。研究者针对这一现象提出了分段原则(segmenting principle),即通过在连续动画中添加停顿将动画分为几个小单元,为学习者提供额外的时间来加工前一单元的信息,从而减少认知负荷,促进学习(Mayer &Pilegard, 2014)。已有较多的研究验证了分段原则的有效性。例如,Mayer和Chandler(2001)发现,学习者在学习闪电形成原理时,观看分段视频时的成绩好于观看完整视频。分段原则的有效性也在人眼结构(Stiller et al., 2009)、运动(Khacharem et al., 2013)等多个科学知识的学习上得到了验证。

以往较多的分段研究中,分段的暂停期间都没有出现任何的学习活动或者额外任务(Cheon et al.,2014)。为了充分利用分段中的暂停,使分段变得更有意义,部分研究者在暂停中加入学习活动,学习者通过暂停期间的学习增强对前一段信息的认知处理,提高学习效果,这种新的分段形式被称为积极分段(Cheon et al., 2014)。已有研究验证了积极分段的作用。例如,王燕青(2020)的研究发现,在分段暂停中进行总结能提高学习表现。Lawson和Mayer(2021)发现在分段中进行自我解释能够有效地提高学习者的延迟测验成绩。可以看出,在分段中加入积极的学习过程能够促进学习。目前,积极分段研究仍然较少,干预过程大多集中在想象、解释、总结等学习任务上,探究的学习任务种类较少(王燕青, 2020)。

自我测验是一种包含了选择(selecting)、组织(organizing)、整合(integrating)的生成性学习策略(Mayer, 2020)。生成性学习理论认为,自我测验能够选择性地激发和提取相关知识,促使学生将学习内容与已有的知识整合起来形成心理表征,促进知识的理解和迁移(Fiorella & Mayer,2015, 2016; Mayer, 2020)。已有研究证实了其在视频学习中的积极作用(Butler, 2010; Johnson &Mayer, 2009)。例如,Johnson和Mayer发现,在多媒体学习中加入自我测验能够提高学习者的延迟测验表现。但尚未有研究探究自我测验在分段视频中的作用。

然而,测验并不总是起到积极作用。Leahy等(2015)没有发现小学生在进行样例学习时的测验效应。Rowland(2014)发现,测验产生的效应与测验中取得的成绩正向相关。在取得较差的成绩时,更不容易出现测验效应,而反馈便是弥补这一缺陷的有效手段。测验后加入反馈总是能够促进学习(Azevedo & Bernard, 1995)。反馈能够给学习者传达旨在改变其思维或行为以提高学习效果的信息,帮助学习者组织信息,促进生成过程(Shute, 2008);同时,反馈也能够有效地降低学习者的认知负荷(Paas et al., 2003; Sweller et al.,1998)。所以,在分段中的测验之后提供反馈也可能有助于学习。

综上,本研究将探索在分段中进行自我测验和反馈能否提高学习者的学习效果。相比即时测验,有意义的学习更能提升延迟测验的成绩(Johnson & Mayer, 2009)。因此,本研究也检验了自我测验是否对延迟测验的结果产生积极效应。实验1对比了分段组(观看分段视频)和分段测验组(在分段视频的每个暂停中完成测验)两种情境下学习者的学习效果是否存在差异。基于以往研究结果,本研究提出以下假设。假设1:分段测验组在保持测验、迁移测验和延迟测验上的学习表现都好于分段组。假设2:由于进行了更多的学习任务,分段测验组的学习者在认知负荷的分数都高于分段组的学习者。

在学习复杂材料时,测验是否能够稳定促进学习者学习还存在争议(Karpicke & Aue, 2015;van Gog & Sweller, 2015)。为了探究测验的效应是否能够推广到不同学科、不同难度的材料中去,实验2采用了不同的学习材料。同时,实验2也探究了反馈对于自我测验的促进作用。实验2对比了分段组、分段测验组和分段测验反馈组(在暂停中完成测验题目并阅读反馈)三种情境下学习者的学习效果是否存在差异。本研究提出以下假设。假设3:分段测验组在保持测验、迁移测验和延迟测验上的表现都会好于分段组;分段测验反馈组在保持测验、迁移测验和延迟测验上的表现都会好于分段组。假设4:由于进行了更多的学习任务,分段测验组的学习者在认知负荷的分数会高于分段组;基于以往研究(Paas et al., 2003),加入反馈能有效地降低学习者的认知负荷,分段测验反馈组的学习者认知负荷低于分段测验组。

2 实验1:测验促进分段视频学习

2.1 被试

实验实施之前,由G*Power3.1计算得出所需被试量。设定统计功效1-β为0.8,ɑ为0.05,预计达到0.8的效应量,需要招募42名被试(Faul et al.,2007)。共招募42名某师范大学学生,分段组、分段测验组各21人。对人口学变量进行检验,发现两组之间年龄差异不显著,t(41)=0.57,p>0.05,性别比例差异不显著,χ2(1)=0.40,p>0.05。

参与延迟测验的被试共38名,其中分段组18名,分段测验组20名。两组之间年龄差异不显著,t(37)=0.34,p>0.05,性别比例差异不显著,χ2(1)=0.36,p>0.05。

2.2 实验设计

实验采用被试间单因素两水平实验设计,分为分段组和分段测验组。因变量包括学习测验结果(保持测验和迁移测验)、主观感受的测量(认知负荷)和7天后延迟测验(保持测验)。

2.3 实验材料

2.3.1 视频学习材料

视频学习材料与马安然等(2021)实验中使用的材料一致。材料节选自中国大学MOOC网站上中国地质大学所开设的水文地质学基础课程(https://www.icourse163.org/course/CUG-1002545003),视频中由一名女教师讲解水文循环的知识,并配有相关图片。视频总时长为3分34秒,视频格式为MP4,分辨率为1280×720像素。实验材料按照视频学习的内容被分为5个部分。分段组中,每个部分之间加入一个20秒的黑屏,总学习时长为5分14秒。分段测验组中,每个部分视频结束后会向被试呈现与视频内容相关的测验问题,没有回答时间限制,被试回答问题后进入下一段视频。

2.3.2 前测问卷

前测问卷包括基本的人口学信息调查(年龄、性别等)和水文循环有关的客观题目(Cronbach’s ɑ=0.43)。客观题目用于测量学习者对水文循环的先验知识,筛选出成绩在60%及以下低经验被试参与实验。

2.3.3 学习测验

学习测验包含保持测验(Cronbach’s ɑ=0.59)和迁移测验(Cronbach’s ɑ=0.59)。保持测验主要考察学习者对学习材料的识记情况,要求学习者简述水文循环的过程,共15分。迁移测验主要考察理解。学习者需要对学习材料进行深度理解和推理,通过理解学习到的知识正确回答迁移性问题,包含2个选择题和3个简答题,共25分。学习测验由两名研究者评分(r保持=0.81,r迁移=0.89,r延迟=0.98,ps<0.01),取两人平均评分作为最终结果。

2.3.4 主观评定

主观评定测量了被试在学习过程中的认知负荷。认知负荷量表改编自Chang等(2017)的研究,包括12个题目(如“这种学习方式有助于集中精力”),采用Likert 7点评分,得分越高表示认知负荷水平越高。

2.3.5 延迟测验

延迟测验在学习结束后第七天进行,内容与保持测验一致,主要考察学习者的长期记忆和遗忘。

2.4 实验仪器与程序

实验统一在华硕笔记本电脑上进行施测。声音由电脑自带扬声器进行播放。在学习者学习之前将电脑音量调至舒适水平(声音清晰,音量范围为50~60分贝)。

实验在安静的实验室环境进行。被试通过前测后被随机分配到分段组和分段测验组。主试向被试呈现指导语并解释指导语含义。分段组的被试观看加入分段的视频。分段测验组被试每观看一段后会向其呈现一个问题,被试需要回答这一问题后再按键进入下一段视频。视频学习结束后,被试完成学习测验和主观评定问卷。实验后第七天,被试在线上平台完成延迟测验。

2.5 结果

对基于前测成绩的先前知识经验进行检验,发现分段组与分段测验组之间没有显著差异,t(41)=0.60,p>0.05。

2.5.1 学习结果

将前测成绩作为协变量,对保持测验和迁移测验成绩进行协方差分析,保持和迁移测验上,分段测验组都显著高于分段组;F保持(1, 41)=8.49,p=0.006;F迁移(1, 41)=9.35,p=0.004。对参加延迟测验的38名被试的第一次学习成绩进行分析。以前测成绩作为协变量,结果发现,在保持和迁移测验上,分段测验组都显著高于分段组。延迟保持测验中,分段测验组成绩显著高于分段组;F(1, 37)=7.13,p=0.011。学习结果的平均值和标准差见表1。

表1 实验1学习者的学习表现和主观评定分数

2.5.2 主观评定结果

对被试的主观测验分数进行F检验,发现认知负荷在两组间没有显著差异,F(1, 41)=0.42,p=0.519。见表1。

2.6 讨论

实验1使用了较为简单的水文循环材料,比较了分段组和分段测验组中学习者的保持测验、迁移测验和延迟保持测验的成绩。结果发现在分段中加入测验能够有效地提高学习者的学习表现,与假设1一致,说明了在分段期间加入测验能够促进生成性学习过程,进而提高学习者对材料的记忆和理解。在主观感受上,两种学习情境没有显著的差异,与假设2不一致。可能是因为材料难度较低,导致学习者的认知负荷在两组中都较低。

3 实验2:测验和反馈促进分段视频学习

实验2更换了不同学科不同难度的学习材料,探究测验在分段中的积极效应是否能够扩展到其他材料中去。同时,实验2引入反馈,探究反馈能否进一步增强测验在积极分段中的效应。

3.1 被试

实验2设定统计功效1-β为0.8,ɑ水平为0.05,预计达到0.4的效应量,G*Power3.1计算需要招募66名被试(Faul et al., 2007)。实验共招募66名某师范大学学生,分段组、分段测验组和分段测验反馈组各22人。对人口学变量进行检验,发现三组之间年龄差异不显著,F(2, 63)=0.05,p>0.05,性别比例差异不显著,χ2(2)=0.00,p>0.05。

参与延迟测验的被试共47人,分段组16人,分段测验组15人和分段测验反馈组16人。三组之间年龄差异不显著,F(2, 44)=0.32,p>0.05。性别比例差异不显著,χ2(2)=0.01,p>0.05。

3.2 实验设计

实验采用被试间单因素三水平实验设计,分为分段组、分段测验组和分段测验反馈组三组。因变量包括学习测验结果(保持测验和迁移测验)、主观感受的测量(认知负荷)和7天后延迟测验(保持测验和迁移测验)。

3.3 实验材料

3.3.1 视频学习材料

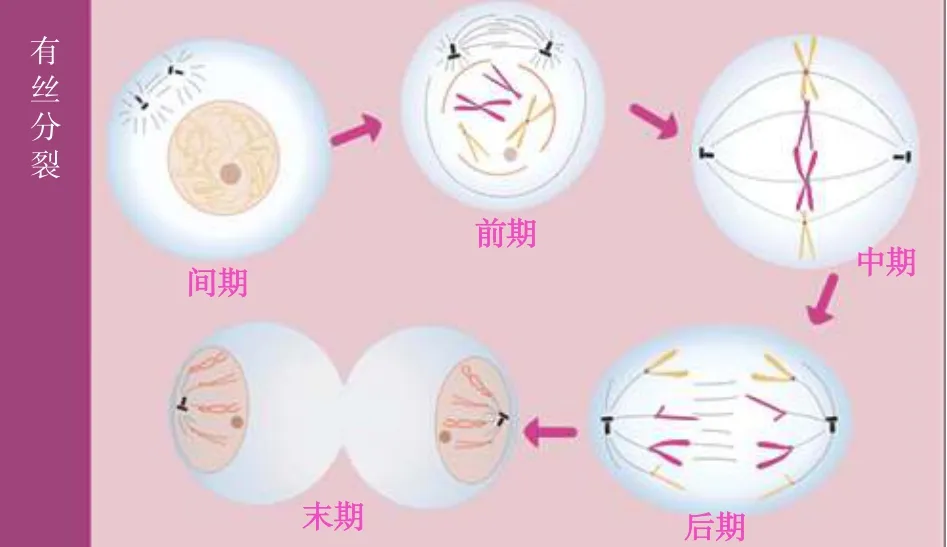

实验中所学习的材料为自制视频,包含高中生物知识的细胞分裂的内容。视频总时长为9分18秒,格式为MP4,分辨率为1920×1080像素。参考多本细胞生物学相关书籍编写材料(见图1),最后请相关领域的专业人士确认内容的科学性和准确性。动画由教育技术学学生制作,讲解采用女性普通话。预实验招募了20名低经验被试,确定了实验材料的难度和有效性。

图1 实验2学习材料

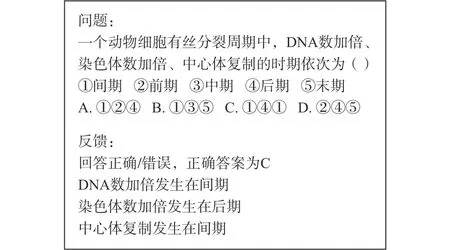

实验材料按照视频学习的内容和结构进行分段。视频从重要的结构节点处被分为5个部分。分段组中,每个部分之间加入一个20秒的黑屏,总学习时长为10分38秒。分段测验组中,每个部分结束后会呈现相应的测验问题,回答后直接进入下一段视频。分段反馈测验组中,每个部分结束后会呈现相应的测验问题,回答后会呈现正误反馈和具体的解析(见图2),被试阅读完成后进入下一段视频。回答和阅读均没有时间限制。

图2 测验和反馈示例

3.3.2 前测问卷

前测问卷包括基本的人口学信息和细胞分裂有关的客观题目(Cronbach’s ɑ=0.61)。客观题目用于测量学习者对细胞分裂的先验知识,筛选出成绩在60%及以下低经验被试参与实验。

3.3.3 学习测验

学习测验包括保持测验(Cronbach’s ɑ=0.71)和迁移测验(Cronbach’s ɑ=0.70)。保持测验考察识记,要求学习者简述细胞分裂的过程,共30分。迁移测验考察理解,包含6个选择题和2个简答题,共18分。学习测验均由两名研究者评分(r保持=0.94,r迁移=0.95,r延迟保持=0.99,r延迟迁移=0.99,ps<0.01),取两人平均评分作为最终结果。

3.3.4 主观评定

同实验1。

3.3.5 延迟测验

同3.3.3学习测验。

3.4 实验仪器与程序

实验仪器等要求同实验1。

实验在安静的实验室环境进行。被试通过前测后被随机分配到分段组、分段测验组和分段测验反馈组三组。主试先向被试呈现指导语并解释指导语含义。分段组被试观看加入分段的视频。分段测验组被试每观看一段后会向其呈现测验题,被试需要选择答案,随后进入下一段视频。分段测验反馈组被试每观看一段后会向其呈现测验题,被试选择后会向其呈现正确的选项和解析,被试阅读完成后进入下一段视频。视频学习结束后,被试需要完成所有后测。实验完成后第七天,被试在实验室完成延迟测验。延迟测验要求同实验1。

3.5 结果

对前测成绩进行检验,发现三组之间不存在显著差异,F(2, 63)=2.24,p>0.05。被试在视频暂停中的题目得分在分段测验组和分段测验反馈组之间差异不显著,t(42)=0.31,p>0.05。

3.5.1 学习结果

将前测成绩作为协变量。保持测验上,三组之间存在显著差异。事后比较(LSD, 下同)发现,分段测验反馈组的学习者在保持测验上的学习表现显著好于分段测验组(p=0.004)和分段组(p=0.003),分段测验组和分段组之间没有显著差异(p=0.851)。迁移测验上,三组之间的差异不显著(p=0.064),分段测验反馈组的表现显著好于分段测验组(p=0.029),其他各组之间无显著差异(ps>0.05)。

对参加延迟测验的47名被试的第一次保持测验和迁移测验成绩进行分析。以前测成绩作为协变量。在保持测验上,三组之间差异显著(p=0.004),分段测验反馈组的成绩显著高于分段组(p=0.001),其他各组之间没有显著差异(ps>0.05)。在迁移测验上,各组之间无显著差异。

在延迟的保持测验上,分段测验反馈组的学习者的成绩显著好于分段组(p=0.009),其他各组之间没有显著差异(ps>0.05)。在延迟的迁移测验上,三组学习者的学习效果之间没有差异。见表2。

表2 实验2学习者的学习表现和主观评定分数

3.5.2 主观评定结果

对主观评定分数进行F检验,发现认知负荷的主效应显著。事后比较发现学习者在分段组的认知负荷显著高于分段测验组(p=0.034)和分段反馈测验组(p=0.001),其他两组之间没有显著差异(p=0.156)。

3.6 讨论

实验2使用了难度较高的实验材料,并探究了在测验中加入反馈能否增强学习效果,对比了学习者在观看分段视频、在分段暂停中完成测验和在分段暂停中完成测验后阅读反馈三种情境下的保持测验、迁移测验和延迟测验成绩。结果发现,测验并没有显著地提高学习者任何方面的学习表现。这一结果与假设3不一致,与实验1结果也不一致。原因可能是因为实验2的材料具有更高水平的元素交互性(element interactivity, 即元素间相互关联和交互的程度)。而学习高水平元素交互性材料时很有可能无法观察到测验的积极效应(Hanham et al., 2017)。

分段测验反馈组学习者的保持测验好于另外两组,迁移测验成绩好于分段测验组。结果部分符合假设3。这一结果说明反馈能够为学习者提供支架,促进学习中的生成过程,进而提高学习。反馈提高了延迟保持测验的成绩,但未能显著提高延迟迁移测验的成绩,结果部分符合假设3。原因可能是因为延迟测验流失了较多被试,参与延迟测验的47名被试在即时测验和延迟测验上的学习结果模式类似。

在主观评定上,分段组学习者的认知负荷高于分段测验组和分段测验反馈组,分段测验组和分段测验反馈组之间没有显著差异,与假设4不符。原因可能是由于材料的高元素交互性导致了较高的认知负荷,测验和反馈向学习者再次呈现了材料相关的内容,从而降低了认知负荷(Carrier &Pashler, 1992)。

4 总讨论

本研究通过两个实验探讨了测验和反馈对学习者在分段视频中的学习效果和主观体验产生的影响。研究发现,在分段视频中加入测验和反馈的积极干预都可以有效促进学习者对科学知识的学习,但测验并不总是有效。反馈能够进一步促进学习者学习。

实验1发现,在分段视频中加入测验可以提高学习者的学习表现。结果支持了生成性学习理论,即自我测验能够帮助学习者充分利用分段中的暂停时间,让学习者能够对每一部分的内容进行积极学习。

但实验2并未发现同样的结果。这说明对于复杂视频材料,在分段中加入测验并不总是有效,测验的结果可能受到测验难度的影响。测验成绩(不提供反馈时)和测验起到的积极效果正向相关(Rowland, 2014)。实验2中被试在测验组的正确率为64.3%,中等的正确率可能导致了实验2中没有发现测验的积极效应。学习效果还可能受到元素交互性的影响。例如,De Jonge等(2015)发现,在学习元素交互性低的材料时,测验组学习者的学习表现好于控制组,而在学习内容相同但元素交互性高的材料时则没有该效应,说明了元素交互性会影响测验的作用。目前对于复杂学习材料,尤其是视频材料,测验的效应和边界作用探究较少。后续的研究可以进行进一步检验。

本研究采用了正误加解释的反馈类型,验证了在分段视频中提供该反馈类型的积极作用,这一结果与以往研究一致(Butler et al., 2013)。该反馈类型向学习者提供了回答是否正确的反馈,纠正了学习者的错误,对答案的解释向学习者提供了正确的知识,学习者随即将这些正确信息整合到记忆中进而提高表现(Butler & Roediger, 2008)。

基于多媒体学习认知理论,分段原则能够降低学习者在视频学习中的认知负荷超载,进而促进学习(Mayer, 2020)。测验和反馈促进了生成性加工,学习者更多地参与到组织和整合的学习过程中去,导致学习者认知负荷增高。但实验2结果与假设并不一致,接受了测验和反馈的学习者认知负荷反而更低。根据多媒体学习认知理论,只有在工作记忆容量能够处理需要加工的必要信息时,学习者才有多余的认知容量用于生成过程(Mayer, 2021)。实验2学习材料难度较高,单纯的分段可能难以将认知负荷降低到一定水平,学习者仍处于认知负荷超载状态,没有多余的认知容量用于生成过程。而测验和反馈提供了和学习内容相关的知识,降低了认知负荷。这一结果同样验证了多媒体学习认知理论。

本研究为线上视频的设计提供了一定的参考。在线上视频学习时,部分视频会为学习者在分段中提供测验。根据研究结果,仅提供测验不一定能够有效促进学生学习。在实际的视频设计中,为学习者同时提供测验和详细反馈能够更好地促进学习。

本研究也存在一定不足。研究并没有明确暂停时间带来的影响,暂停时间过长是否会导致学习者的烦躁情绪?分段测验组和分段测验反馈组是否在暂停中使用了较长的时间进行测验?后续的研究可以进一步控制时间,对学习者在暂停中使用的时长进行测量和分析。

5 结论

(1)测验能够促进分段视频学习,但效应并不稳定。(2)在测验后向学习者进行反馈能够进一步促进分段视频学习。