康有为的第一张报纸

高善罡

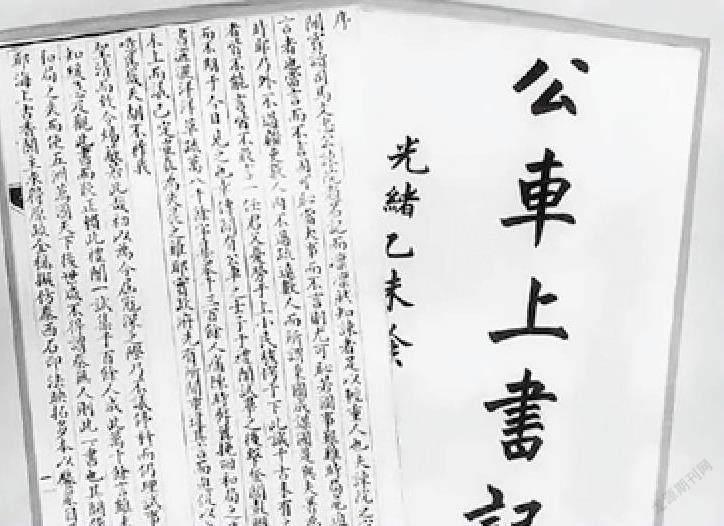

1895年5月2日,康有为发起“公车上书”后不久,考试放榜了。康有为考中进士第五名,授工部主事。虽然考了3次秀才、36岁才中举,但自诩“圣人”的他对这个职位并不满意,打算辞官回广东万木草堂,继续讲学著书。后来,在好友陈炽、沈曾培极力劝说下,他才暂时打消这一念头。当年的5月和6月,他接连第三、第四次上书光绪皇帝,同时,他想把维新势力重新凝聚起来,把上书这些情绪转化成某种行动。

康有为(1858年—1927年)。

光绪皇帝。

当时,京城形势很微妙、很诡谲。“公车上书”时,各省参加会试的举人都集中在会馆等候发榜,相互之间通气串联,很容易组织发动起来。随着考试放榜,这些举人或者当了官,或者回到家乡继续备考,很难则都觉得上书与他们柴米油盐的生活太过遥远,对维新变法关注也不多。如果此时维新变法熄火,想重启并非易事。

康有为经常在南海会馆与梁启超、陈炽等人彻夜长谈,共同策划撬动维新变法。大思路上他们是一致的,即上靠王公大臣,下靠开明绅士,自上而下地推行变法。康有为提出,实行变法,必须广招人才,开通风气。要开通风气,“非合大群不可”,而要合大群,“非开会不可”。梁启超认为:“欲开会,非有报馆不可。报馆之议论极浸渍于人心,则风气之成不远矣。”陈炽则认为:“办事有先后,当以报先通耳目,而后可举会。”他们所说的“开会”“举会”,与今天讲的“开会”意思不同,意为创建有政治色彩的团体组织。

议定的结果是,开办报馆和筹办强学会双管齐下。康有为、陈炽负责筹集办报经费,梁启超、麦孟华负责编辑。大家凑了一些钱,但远远不够,最后,绝大部分办报经费是由康有为万木草堂弟子中最有钱的徐勤掏的。一切准备就绪,维新派的第一份报刊——《万国公报》于1895年8月17日创立了。

以今天世人的标准,这张报纸是不太像样的。它和上海办的《万国公报》太像了,不仅封面样式和报名完全相同,而且许多文章都是。直接复制过来的。比如, 第一期的《地球万国说》,大量照抄了李提摩太在上海《万国公报》上撰写的《时事新论》;第四期的《佃渔养民说》,其中讲农业的部分,照抄上海《万国公报》1893年第五期李提摩太发表的《农学新法小引》;第十期的《照译英国邮局报单》《照译美国邮局报单》,则分别来自上海《万国公报》1891年第三期和1892年第七期的“西国近事”栏目……

当然,新创办的《万国公报》,也有一些内容源自康有为所撰写的《大同书》和向皇帝的上书,以及清末思想家、外交家、政论家的见闻和论述。如,第十一期中关于火轮车和铁路的历史、第十三期中关于各国学校考等内容,皆来自薛福成《出使英法义比四国日记》;第十五期里《铸银说》的内容,来自郑观应《盛世危言》中的《铸银》;第二十一期的内容与康有为《上清帝第四书》大多雷同。不过,从数量上来讲并不是很多,所占比重微乎其微。

北京《万国公报》是小开本,木活字刻版,每期刊登一至三篇文章,二至四页不等,隔天一期。由于大多复制上海《万国公报》,担任编辑的梁启超、麦孟华自然也就没那么忙。梁启超事后回忆说,每天写数百字的短文,“其言之肤浅无用,由今思之,只有汗颜”。

大量照抄上海《万国公报》,应当归结为康有为当时的认知。1879年,21岁的康有为结识了具有西方新思想的翰林院编修张鼎华,受其影响,“复遍读各种译本西书,乃知西人治国有法度。不得以古夷狄视之,遂萌革政之想”。

当年年底,康有为到英人统治的香港考察,感受到资本主义社会和商品经济的先进性,买回大量西学书报学习研究。1882年,他又去了上海,“睹街市繁盛,知西人治术有本,大购西书压装归”。香港、上海之行,对他影响最大的书报,就是外国传教士林乐知在上海办的《万国公报》。

上海《万国公报》(原以《中国教会新报》出版),是美、英、德等西方传教士创办的广学会(前身为“同文书会”)的报刊。1868年9月5日在上海创办时,办报宗旨主要是“传播福音”“联络教徒”。1889年后,该报则“专以开通风气,输入文明为宗旨”,面向中国的士大夫和权势阶层,报道中外新闻、推广西方政治学说,传播“西国制造及其军械电线天文地理格致算学”等西方文明,甚至还介绍过马克思和《资本论》。后来,它还增设“论说”栏目,对中外时政进行评论,鼓吹政治革新与变法思想。编辑、撰稿人中,既有林乐知、慕维廉、李提摩太等通晓中外的传教士,也有沈毓桂、蔡尔康、任廷旭等华人基督徒。

康有为是这份期刊的忠实粉丝,1883年就曾自费订阅,还参加过它的有奖征文并获奖。不过,照搬“万国公报”这个名字,也许还有一层政治上的考慮——怕皇上怪罪。因为康有为在“公车上书”中提出“纵民开设”报馆,还没有得到皇上谕旨。而上海《万国公报》是摆在光绪皇帝案头的,广学会的主持李提摩太还是光绪帝的顾问,用这个名字政治上比较保险。

康有为等创办的《万国公报》后改名为《中外纪闻》

上海《万国公报》

康有为著《大同书》。

强学会旧址。

康有為(左)和梁启超。

报纸虽然是东拼西凑,但是富国强兵的方方面面还是涉及了,而且详尽论述了开矿、铸银、制机器、筑铁路、造船、办邮政、立学堂、办报馆等。当时,这份报纸随《京报》免费送给在京的“王公大臣”“士夫贵人”阅读,起初每期送出1000份,最多时每期送出3000份左右,不仅不挣钱,反而每期倒贴纸墨费用。后来,康有为曾在他的自传体回忆录《我史》中忆及此事,用“每期二金,积久甚多。至八月节尽典衣给之”来形容当时的窘迫。

“王公大臣”“士夫贵人”最初见到这张报纸,感觉还蛮新鲜的。因为当时的报业中心在上海,广州作为较早开放的商埠也有一些,但是北京除了一份类似于邸报的《京报》,没有什么报纸。特别是对报纸的内容,许多人虽然搞不清是什么来头,但是读了感觉耳目一新,于是对它越发关注起来。正如康有为所说:“报开两月,舆论渐明。初则骇之,继而渐知新法之益。”

几乎与此同时,强学会也紧锣密鼓地筹办起来了,这是戊戌变法时期创办的第一个学会。强学会组织松散,成员鱼龙混杂,有康有为、梁启超、麦孟华等维新变法人士,有陈炽、文廷式、沈曾植等支持变法的朝廷“清流”,也有袁世凯这样的政治投机分子,甚至还有英国驻华公使欧格纳以及李提摩太、林乐知等英美传教士。帝党大臣翁同龢、孙家鼐、李鸿藻等对强学会都给予了大力支持。湖广总督张之洞、两江总督刘坤一、直隶总督王文韶各捐了5000元作为强学会活动经费,社会名流捐千金以上者也不少。

强学会成立后,“实兼学校和政党而一之”,每10日集会一次,每集会必有演说。康有为特为强学会作序,阐述成立学会的宗旨在于“广联人才”“创开风气”,以挽救时局。他“挟书游说,日出与士大夫讲辩,并告以开会之故,眀者日众。”经过多方努力,强学会“朝士云集”“几与外国议院等”,康有为的类似评价显然有些夸张,但是,强学会规模之大、活动之盛可见一斑。

当时,《万国公报》成为强学会的机关报,这也是中国政党报纸的萌芽。主持广学会的李提摩太,在1895年9月至1896年2月之间,为请愿保护基督教在北京待了5个月,并结识了康有为、梁启超等人。在此期间,他建议《万国公报》改名,之所以如此,是为了防止读者混淆这两个《万国公报》,也可能是出于版权的考虑。1895年12月16日,北京《万国公报》改为《中外纪闻》继续出版。

与《万国公报》相比,《中外纪闻》已经是鸟枪换炮,因为有了大笔捐款,财力上雄厚得多,内容和形式也有了一些变化。报纸变得更厚了,每期大约10页,开设了“上谕”“外电”“译报”“各报选录”和“评论”等栏目,评论时事的文章也多了起来。

报纸改名之时,康有为已经离开北京到南方去了。因为强学会和报纸办得风生水起,引起封建顽固派的侧目和打压,报纸发行受到重挫,京城已是山雨欲来风满楼。当初劝说康有为留在京城的陈炽、沈曾植,这时反而劝说他尽快离开京师,到外地去避避风头。于是,康有为途经天津去了上海,开辟维新变法新阵地。在那里,他还为《中外纪闻》题写了报名,并撰文介绍推广。

强学会兴办之初,李鸿章也想捐款2000金入强学会,但因为他签署《马关条约》名声太臭,被强学会一口回绝。这本是一个小小的历史插曲,却成为激化维新变法派与封建顽固派矛盾的导火索。1896年1月20日,御史杨崇伊秉承李鸿章旨意,以栽赃陷害手段参劾强学会和《中外纪闻》。《中外纪闻》被迫停刊,强学会被封停,改为官书局。

《万国公报》和《中外纪闻》从创办到被查禁,只存续了5个月,其中,《万国公报》存在4个月,出版61期;《中外纪闻》只存在1个月零5天,出版18期。但是,它们为中国报业发展起到了示范和带动作用。据统计,1895年到1898年间,全国报纸种类增长3倍多,形成了近代中国办报活动的第一个高潮。