格物天圆

——中国历代玉璧纹饰的演变

薛伟忠

商 台北故宫博物院 凸缘璧

西周 山西晋国博物馆藏 玉龙纹环

The cultural meanings and thoughts of worshipping the sky,carried by jade disc, are deeply rooted.With the passage of time, however, the shapes and decorations of jade disc also quietly change. Different characteristics of the times and various shapes and decorations give birth to time-honored and unique jade disc culture.

自古以来,先民相信天圆地方的宇宙观,早自新石器时代便有了对于宗教神权和权族意志崇拜的痕迹。距今约5000多年的红山文化牛河梁“坛、庙、冢”遗址由大型祭坛、女神庙和积石冢群所组成,先民在高山上积石为冢,设置祭坛专门礼葬上层人物的现象也是崇祖最好的佐证,这其中的坛便是圆坛,冢即是方冢,这也是玉器礼器中圆璧方琮的由来。

《周礼·春官·大宗伯》云:以玉作六器,以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。玉璧在中国古代玉文化中一直占据着十分重要的地位,先民认为其象征着上天,作为十分重要的祭祀礼仪用器。因此“苍璧礼天”中礼天的玉璧也被视为重要的瑞器,有祥瑞之意。

玉璧承载的文化含义和礼天思想是根深蒂固的,但随着时间的推移,玉璧的形制纹饰也在悄然变化,不同的时代特征,不同的玉器器型、纹饰形成了源远流长而又独树一帜的玉璧文化。在玉璧的用途上,也逐渐由礼器慢慢地转化成极富传统寓意的装饰品。

新石器时代良渚文化玉璧(公元前3900—前3300年)

新石器时代良渚文化玉璧直径多在21-23cm之间,茶绿色、淡青色、青灰色、绿褐色为多见,常间有褐色、姜黄色、青白色斑纹,整体器型呈扁平圆形,表面均匀抛光,由于受琢玉工具所限,边缘不圆整,厚薄也不均匀,中间圆孔以管钻两面对钻而成,因此孔璧多见清晰的对钻旋痕,有规律的台阶纹。良渚玉器上也有铭刻饰纹,但极其少见,有“璋型”铭刻见于浙江省文物鉴定委员会藏1989年浙江省余杭县安溪乡出土的良渚文化玉璧,有“神鸟、璋型”铭刻见于台北故宫博物院馆藏良渚文化玉璧之上,是玉璧发展史的开端。

商代玉璧(公元前16—前11世纪)

商代玉璧直径多在18-19cm之间,亦有较小者,玉质多为和田玉,风化后呈乳黄色、鸡骨白色、青绿色为多,凸缘璧是这一时期玉璧的主要造型之一。随着琢玉工艺的进步,玉璧整体扁薄而匀称,孔璧两侧有突出的棱口是凸缘璧的特征,孔口打磨光滑,器物整体外圈也较之前更趋正圆,玉璧孔边有等距的同心圆旋纹多组,常为2圈或3圈一组。这类器物最早见于新石器时期,至商代形制逐渐成熟,近年根据考古发掘,其用途为手腕上的饰物,也可以视为玉璧从礼器向装饰器转变的雏形。

西周玉璧(公元前11世纪—公元前771年)

新石器时代晚期有璧琮组配的礼制,但是经过夏商发展,西周初年发展出圭璧组配。从文献考据,玉璧的礼制功能更甚,不仅可以与玉圭一样用于祭祀,还被广泛地用于招贤纳士。西周玉璧在数量上较少,考古出土的西周玉璧十分罕见,目前仅见1993年山西省晋侯墓地63号墓出土一件。西周玉璧直径在16cm左右,亦有小件佩戴所用,常常有玉龙纹、玉虎纹,相较商代玉璧的纹饰工艺而言,西周玉器的样式逐渐丰富起来,尽显时代风格。故宫博物院藏玉双龙纹璧十分具有代表性,双面雕刻的玉璧工艺,以阴刻线刻画双龙纹饰,龙头短身型粗壮,双龙首尾相对,前后首尾相连,线条流畅。

春秋玉璧(公元前770—前476年)

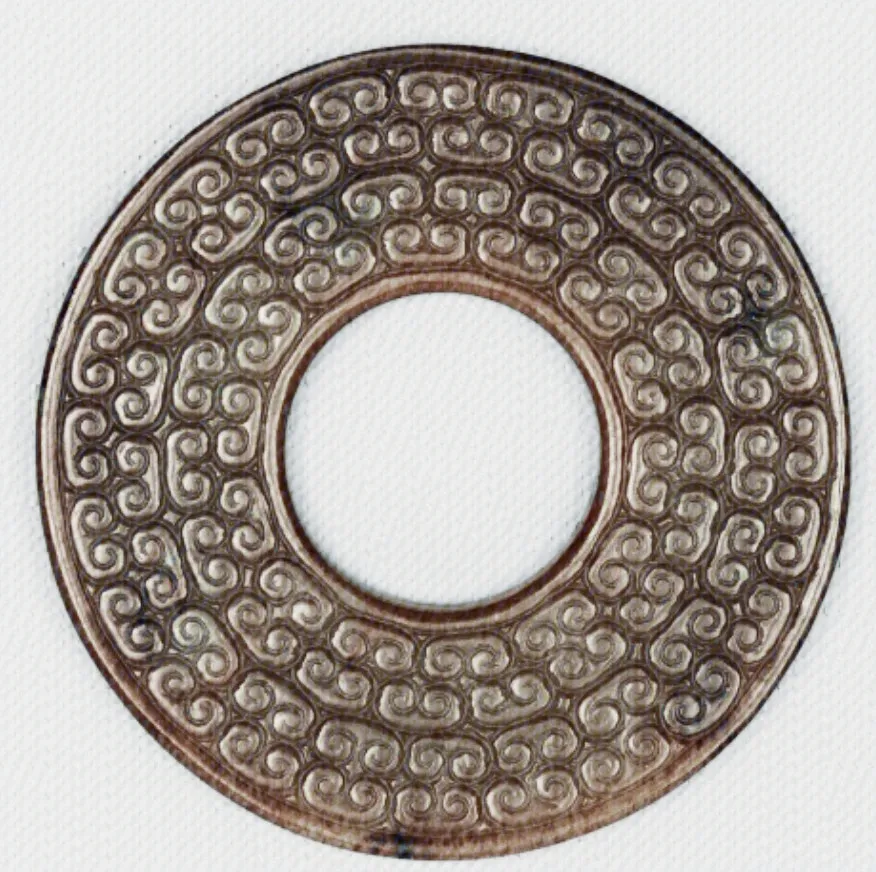

春秋时期素面玉璧和纹饰玉璧兼有,素面玉璧风格简约,沿袭了石器时代至商代的玉璧风格,素面无纹,器物表面光洁,这一时期玉璧多较薄,穿孔为单面呈喇叭口,由于璧薄故钻孔较易,孔眼较正。春秋玉璧较之西周数量有所增多,而具有勾连云纹的玉璧最具有春秋时期的风格,玉璧外缘常有阴线条轮廓,多呈半透明,有光泽,一面剔地。春秋玉璧较之西周玉璧琢刻技法又有不同,以剔地阳文强化纹饰的立体感,饱满凸起的纹饰层次清晰、布局张弛,纹饰精美,体现了制玉工艺得到了进一步的提升和发展。

战国玉璧(公元前475—前221年)

战国时期玉璧大小兼有,小玉璧直径在12-15cm左右,大玉璧直径在25cm左右。战国玉璧由于脱离了《周礼》的约束,迎来了玉璧艺术的高峰期,前期使用阴刻线、剔地法的制玉工艺得到了提升,大量出现了用拉线雕刻、浮雕、镂雕琢磨出来的谷纹、云纹、蒲纹、螭纹等制式规范但风格多样的玉璧。除了单纯的谷纹小直径玉璧之外,还有一种内外二至三圈,自外圈向内雕作龙凤纹和谷纹的大直径玉璧,龙凤纹以双眼为中心的面纹为神龙,在左右展开的弧形条状动物躯体上勾画简化的鸟纹,组成龙鸟相连的纹饰,四至五组围绕在玉璧外圈,此类玉器主要用于祭祀,为战国玉璧之典型。

汉代玉璧(公元前206年—公元24年)

春秋 江苏苏州吴国窖藏出土 玉夔龙纹璧

战国 上海文物商店藏 玉谷纹璧

汉 故宫博物院藏 玉镂雕谷纹“长乐”璧

唐 上海博物馆藏 龙纹玉璧

宋 故宫博物院藏 清玉蚕纹環

元 故宫博物院藏 青白玉镂空凤穿花璧

汉代的玉璧直径一般在10-25cm,厚度一般在3-7mm,较厚的也有1cm。依玉璧纹饰和形制,汉代玉璧与战国玉璧多有相同,但出廓璧这一类作品,尤能彰显汉代玉璧的独特魅力。由于在西汉时制作技艺成熟达到顶峰,因此出廓璧可以说是最具有汉代特点的玉璧类型。出廓璧多有螭或龙纹,不仅有向玉璧器物外单一方向延展纹饰,也有向玉璧多个方向向外延伸刻画纹饰的做法。这一时期的常用的玉璧纹饰谷纹相对于战国时期更为突起,玉质也有了明显的提升。不仅在玉璧的制作上,在其他类型玉器的制作中圆雕、写实的雕刻方式造就了汉代玉器工艺的飞跃。

唐代玉璧(公元618—907年)

唐风盛世,由于中西方文化的交融,比之玉器,贵金属工艺品相对较为发达,因此唐代玉璧明显减少。由于唐代宫廷对于民间治玉的高度控制,导致民间治玉作坊中大多为地方玉料,玉质较差,而宫廷用玉则玉质较好,玉璧也逐渐由功能性为主的高古玉器逐渐转为以装饰性为主的中古玉器。唐代玉器在纹饰上以胡人形象、花鸟龙凤为多,这些十分符合唐代文化发展的时代背景,宝相花、人物奏乐献宝等题材多见于玉器上,采用细密的阴刻线和网状细线来表达纹路,常见玉器制品金玉并用。

明 故宫博物院藏 青玉云纹璧

清 故宫博物院藏 白玉螭纹璧

宋代玉璧(公元960—1279年)

宋代玉器是正式进入民间佩玉时代的开端,装饰性玉器的功能逐渐显现且被广为接纳,玉璧以直径10cm以下的居多。宋代文人士大夫十分推崇仿古玉璧,因此宋代玉璧传承前世的仿古玉作品很多。在艺术风格上,宋代玉璧对战国、汉代的玉璧有着很好的继承和发展,战汉时期非常流行的蒲纹、谷纹玉璧、出廓璧等多有运用,但无论从纹饰或是雕刻的力度上,均有所简化和弱化。宋代新出现的玉璧类型以螭纹璧为主,螭的形象多变,主要有阴线刻画饰纹和高浮雕两种。

元代玉璧(公元1206—1368年)

元代玉璧延续唐代、辽金的玉璧风格,器型普遍较小,以佩戴使用为主,璧形厚重,元书画家朱德润《古玉图》传世,可以体现元代民间收藏玉器之风盛行。元代玉璧纹饰多为一面雕刻,透雕为多,琢玉工艺刀锋出廓、力度感强,这也与元代是蒙古贵族依靠铁骑的民风时代背景相符合。元代玉璧上出现动物花卉纹饰较多,凤凰、蟠螭、缠枝牡丹多见。

明代玉璧(公元1368—1644年)

明代玉璧在数量上较之元代明显增多,但是精致纹饰和工艺的玉璧则较少,玉质多为青玉、白玉,玉璧以两类居多,一类为浅浮雕螭纹与仿古谷纹、云纹双面雕刻的玉璧,一类为根据文献记载参照制作的双面谷纹、云纹玉璧,玉璧风格粗放,底面砣痕明显,不平整。明代玉器以和田玉料为主,宋应星《天工开物》记载了当时运玉材的盛况:凡玉由彼缠头面,或溯河舟,或驾驼,经浪入嘉峪,而至甘州与肃州,至则互市得兴,车入中华,卸萃燕京。玉工辨璞,高下定价,而后琢之。

清代玉璧(公元1644—1911年)

清代是中国封建社会最后一个王朝,在制玉方面对于材质要求比较严格,主要使用新疆和田地区和叶尔羌地区产的优质玉料,玉璧小型较多,出现了双联璧。纹饰方面,清宫所制玉璧,很大部分仿照汉代作品,主要是谷纹璧、蒲纹璧和变形兽面纹璧,多以博古形态呈现。清代乾隆时期,既是整个玉璧发展制作的顶峰,也是玉器发展史上制作工艺的顶峰,留下了许多极为精彩、精致至极的玉器作品。御制诗中“古色穆然”体现了乾隆时期崇尚古玉纹饰之美,清代后期,玉璧的用料和做工又有所下降,只求形似而已。

玉璧在中国玉器发展史中,虽只是其中一个很小的品类,但玉器从远古文明石器时代的祭祀用器发展到清代玉器的陈列赏玩,也从侧面反映了华夏大地从原始文明蜕变为中华文化发展的缩影,但玉璧一直以来的祥瑞之意和人们对于圆满美好生活的追求是永恒不变的。