内省情感在作品中的体现和意义

——以勃拉姆斯作品Op.79两首狂想曲为例

李卓凝

一、勃拉姆斯内省情感的追溯

(一)内省情感的生成与探源

“内省”,意思是对自己的思想、行为或情感等方面进行考察①。对自己内心的窥探,在受到控制的试验场景下,感觉和知觉经验记录下来进行一系列的考察。

“内省”的方法首见于孔子,在中国古代儒家道德修养上有举足轻重的地位。

孔子认为道德认识和道德实践都需要有主观积极的思想活动,称之为内省。他自述:”吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”②“内省情感”将构建成浑然一体的主体与客体,把主观的感知和经验作为一个重要内容,以一种温和的方式表达和传送下来。

(二)勃拉姆斯早年经历与内省情感的雏形

勃拉姆斯具有非常高的音乐天赋,接受良好的音乐启蒙和教育,但不得不说的是,家庭的悲剧对后来勃拉姆斯的性格养成和音乐风格影响甚大③。

少年时期的勃拉姆斯在汉堡开过几场演奏会,直到其19岁巡演之后名声大噪。20岁的拉姆斯拿着阿希姆的引荐信回见了舒曼。这位亦师亦友的作曲家为勃拉姆斯的钢琴才华所倾倒,并在之后的岁月里为勃拉姆斯充当了指路明灯的角色。同时,勃拉姆斯也认识了一生中最为重要的女性——舒曼的夫人,钢琴演奏家克拉拉④。

(三)勃拉姆斯的苦涩爱情与内省情感的塑形

1853年,年仅20岁的勃拉姆斯认识了作曲家罗伯特•舒曼,并拜其为师。在其一生与舒曼夫人——克拉拉的相处中,勃拉姆斯看到作为妻子在遭遇家庭的不幸之后依然坚强的支撑着家庭,这使得他对这位年长自己十余岁的知性女性产生了崇拜和爱慕的情感。

勃拉姆斯对克拉拉的情感可能类似于理查德•格里格在《心理学与生活》中描述:随着时间推移,关系双方倾向于转变成一种强度降低但亲密加深的关系当中⑤。

二、勃拉姆斯作品Op.79两首《狂想曲》内省情感的体现

(一)勃拉姆斯两首狂想曲的创作背景

这两首《狂想曲》(Op.79)是勃拉姆斯成熟时期的钢琴代表作,属于他两首个性的作品,好的作品“必然拥有个性”。这两首《狂想曲》的创作不是沉淀,不是说说而已,更不是误入黑暗和隐蔽。

画家维利•冯•贝克拉特曾绘制一幅勃拉姆斯坐在钢琴前弹琴的作品,并于1911年公布。面里的勃拉姆斯上半身微倾,两条腿平行,左臂越过右小臂,乐圣一样的头微微后仰,脸上满是痛苦的神情,这是他演奏《g小调狂想曲》(作品第79号)时的写真。⑥

勃拉姆斯把这两首作品献给了伊丽莎白•冯•赫尔佐跟贝尔克。在这之前,秘密的把两首《狂想曲》的手稿给台奥多尔•比洛特和克拉拉•舒曼看过。虽然两位的评价不一样,伊丽莎白的赞赏让勃拉姆斯宽慰,心里平衡了很多。

(二)勃拉姆斯两首狂想曲的体裁概述

《b小调狂想曲》接近“奏鸣曲”终曲的回旋曲形式,《g小调狂想曲》则相反,具有叙事性,布局、乐段重复和结尾处理呈现奏鸣曲乐段的特征。两首《狂想曲》都没有即兴性,结构严谨、段落清晰,有明显的古典主义特征。但是,两部作品中赋予浓厚的德国民族文化,蕴含内在的浪漫主义丰富的情感应征了“狂想曲”这个名字。

(三)内省情感在两首狂想曲中的手法绘造

勃拉姆斯的两首《狂想曲》短小精炼,融合了古典主义和浪漫主义因素。在严谨的结构中,通过节奏、和声、音乐织体、节奏等创作手法来深入的分析作者在作品中所体现的省察性和哲学性。

1、两首狂想曲的内在互动

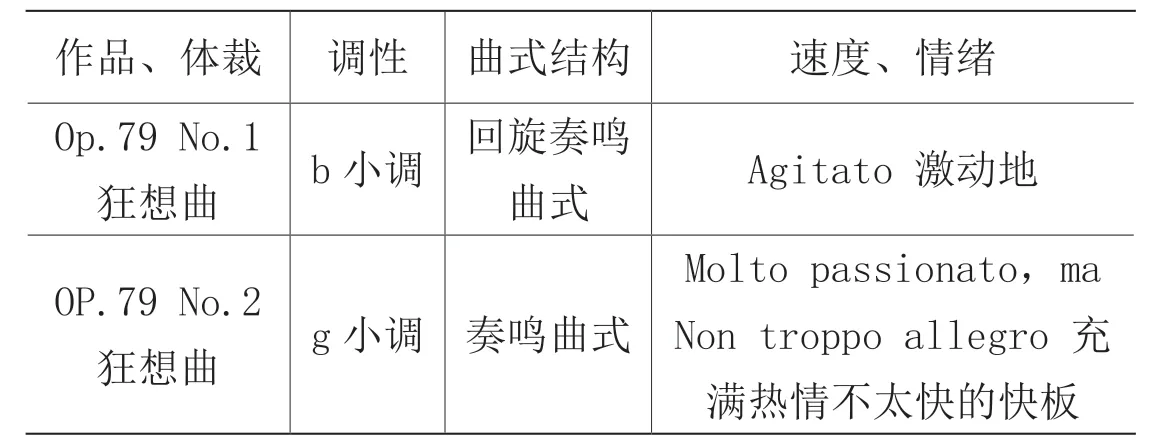

勃拉姆斯的两首《狂想曲》在两年内先后完成。这两首作品注入了大量的内心情感和精神世界的表达,通过作品、体裁、调性、曲式和速度、情绪来分析两首乐曲的内在联系。

图1

两首《狂想曲》都以小调色彩完成写作,经常转调营造不稳定的音乐效果,让听者在阴郁的情绪下陷入沉思、矛盾的内心情感中。作品保留古典时期的结构特点与内在的浪漫主义情感产生明显的对比,拉伸作品的内在张力,更好的表现内省情感。

2、沉思的主题与旋律

勃拉姆斯的两首《狂想曲》中蕴含着十分丰富的情感,复杂多变。有时激情洋溢,有时热情澎湃,有时哀怨不安,流露出浪漫主义的情感内涵。但是,这部作品依旧保存着古典主义严谨的和声织体和曲式结构。整部作品在严格的对位手法中却能见到错综复杂的情感线交织,造成焦虑、不安、自言自语、疑惑、哀怨等内省情感。

叹惋式的主题在勃拉姆斯的作品中经常出现,这是他特有的内省情感的标达方式之一。勃拉姆斯利用上下二度级进的方式来表达内省情感。

在《g小调狂想曲》中,左手和弦二度上下进行,三拍加一拍规律的进行,在这种节奏稳定却不和谐的二度变化中烘托出一种无奈的情绪。中声部一直是D、E、D三个音反复,让看似平静的低声部笼罩出不安的情绪。主旋律用左右手交替来完成,分解和弦推进。这种复杂的主题仿佛听到勃拉姆斯在讲述自己的过去和对自我的内省。

在《g小调狂想曲》中,这种叹惋式写作手法比比皆是。乐段采用2+1+1的形式,21和22小节一样,仿佛作者自言自语。23和24小节低声部二度不和谐级进后A音反复三次渲染勃拉姆斯内心的纠结、深沉。25-28小节移高八度来演奏21-24小节的内容,音域的提高让听众稍感明朗,情感再一次的升华。

同样在《g小调狂想曲》中,调性不稳定,中声部没有固定三个音。56-58小节,三个声部同时二度向下进行,巧妙的从b小调转到g小调。上下声部二度向上模进交替进行,音量也随之变化,在59小节推向高潮,在ff音量下60小节渐弱到p。这正是勃拉姆斯独有的叹惋式主题的表达方式之一,流露出作者的内省情感。

在两首《狂想曲》中,基本都是在中音区的旋律中来陈述勃拉姆斯沉稳、内省的乐句。有着醇厚、扎实的中音区适合抒发愁苦矛盾的内心,这种写作手法是他比较偏爱的。

如《g小调狂想曲》中,左手连贯的琶音,多次转调制造不稳定的情绪。好像勃拉姆斯正在自言自语,不断地否定自己,不断地对自己产生疑问,内省情感体现的淋漓尽致。

《b小调狂想曲》最后段落,中声部如《g小调狂想曲》一样,三连音形式演奏,听者有一种朦朦胧胧的不确定感。中声部音色醇厚沉稳,非常适合抒发勃拉姆斯内心的隐忍痛楚的感情。低声部B音持续进行,使乐曲整体亦平和安静亦摇摆焦虑,这正是勃拉姆斯内省情感的表达方式。

3、严谨的音乐织体

与同时期的其他作曲家相比,勃拉姆斯更擅长运用严谨的音乐织体、传统的对位手法和厚重的大跨度和弦来体现他深沉的内省情感。勃拉姆斯的音乐织体不同于浪漫时期的其他作曲家那么复杂,运用了复调对位法,众赞歌织体,古典时期的持续低音和固定低音,厚重的和弦织体等方式来进行创作。

勃拉姆斯在旋律的横向进行中注重浪漫主义抒情歌唱性的特点。但是,巴洛克时期的复调对位手法也经常会用到。如《b小调狂想曲》中,集中展现卡农、倒影、模进等传统的对位手法。这是一首三部性叠加的奏鸣曲式,呈示部与再现部均采用奏鸣曲形式。全曲有ABAB1ABA的结构,几乎与“奏鸣曲”终曲的回旋曲式一样。从49-53小节,运用附点四分音符加上十六分音符的三连音的节奏进行左右手用卡农的写作手法模进,给人一种不安定的感觉。

在《b小调狂想曲》中,13-15小节以八分音符的形式八度的模进,为乐曲增加了无限的动力性。与16小节形成鲜明的对比,为乐曲增添了戏剧性。与同时期的其他浪漫派作曲家不同,避免了形散而复杂的结构。运用严谨的复调织体模进,厚重的八度音程来表达勃拉姆斯的内省情感。

勃拉姆斯尤其擅长使用厚重浓郁的固定低音和持续低音。这得益于他系统学习和研究德国古典主义的作品。例如,在《b小调狂想曲》中,D音一直以不同形式连贯出现,如回音般在中声部回荡,为右手频繁出现的和弦外音增加稳定感。各个声部融合在一起集聚了张力,表达了作者内心挣扎、安静的心理如同自言自语,娓娓道来。

在勃拉姆斯《b小调狂想曲》中,持续音和固定低音与旋律融入在一起。左手的伴奏型调性清晰明确,右手旋律频繁出现和弦外音,用规律的三连音演奏出来。制造一种摇曳飘浮的感觉与左手固定的伴奏形成鲜明的对比。在左手稳定的伴奏中,右手制造一种不稳定矛盾的音乐效果。

勃拉姆斯的这两首《狂想曲》,整体的音域偏低。这两首《狂想曲》中大量使用六度、八度、十度和弦等厚重的织体,来表达勃拉姆斯内心的深沉情感。

在《b小调狂想曲》中,81-88小节在低音声部多次使用了十度七和弦,与上声部的八度和单音组合,两只手交替演奏,仿佛年事已高的老者在喃喃自语,渲染出绝望的氛围。这正把勃拉姆斯敏感阴郁的情绪表现的淋漓尽致。

4、匠心的节奏呈现

古典时期的节奏特点是规整、单一,以均衡为衡量标准。浪漫时期,作曲家常用不规则节奏如不规则重音、渐慢和渐快等来抒发他们的个人感情。无论古典时期还是浪漫时期都在勃拉姆斯的两首《狂想曲》(作品Op.79)中有体现。

勃拉姆斯对赫密奥拉节奏十分钟爱,不仅在他的艺术歌曲中大量使用,在钢琴作品中也有体现。在《g小调狂想曲》中,从39小节开始到53小节,通过三次交错的节奏,制造不稳定的感觉,烘托出忧伤的情绪,仿佛内心对自我轻柔的倾诉一般。

在《g小调狂想曲》中,右手三连音规整的进 ,左手以附点八分音符加十六分音符的节奏型以分解和弦八度的形式演奏。从110小节到115小节以1+1+2+2的形式演奏。同样的乐思重复两遍,一次比一次大声,犹如浪潮一样推向高潮。与附点音型并用,听起来越来越紧张和激动。这正是勃拉姆斯的内心,矛盾中夹杂对自我的否定,对过往经历的忧伤,充分表达了他的内省情感。

除了赫密奥拉节奏的使用以外,勃拉姆斯同样热衷于切分节奏。在他的后期作品中频繁出现,让音乐充满了内心情感与内在情绪。

如《g小调狂想曲》中,从45小节到52小节左手声部运用舒曼式跨小节切分节奏,在中声部徘徊。左手音符的跨小节切分节奏让第一拍的重音换到第四拍上,在音效上有巨大的推动力。在b小调中,出现很多和弦外音,和切分节奏交织在一起,让人有不安,突出内在的紧张度,对自我的怀疑、揣测就像喃喃自语一样。

如《b小调狂想曲》的47-49小节,上声部运用二分音符的切分节奏与中声部四分音符的切分节奏同时进行。跨小节的切分节奏模糊了重音,与本来的强弱形成碰撞对比的色彩。这种独特的律动与其他脉动的矛盾让整首乐曲的不安和矛盾的情绪得到很好的体现。

在《b小调狂想曲》中,多次出现rit的记号。自由的运用rit记号,充分体现了勃拉姆斯多变而又澎湃的浪漫主义情怀。这首乐曲中,每一段结束都会出现几个小节渐慢的记号,用渐慢表达乐段的结束,同时也表达作者从激动到平静的内心变化。

在《b小调狂想曲》最后六小节,随着节奏逐渐变慢音量也同样减小。在左右手交替三连音的进行中与德米奥拉比例节奏结合在一起,表现作者繁杂、郁结的内心世界。速度的减缓,让这种省查的情感得以舒展。最后的终止音落到主音上,以一种平和的心情结尾,同时也预示着作者的内省情感得以释怀。

在《g小调狂想曲》中,渐慢记号的使用更加频繁。与《b小调狂想曲》不同的是,每次减慢的出现并不是乐段的结束,而是随处可见,仅仅是一个小节短暂的渐慢。短短的4-8小节出现了两次渐慢记号,第一次rit的出现是为了把前4小节卡农式的模进做一个助动力,4-7小节的进行把第一段推向高潮。第7小节的渐慢后,迅速以强度ff的柱式和弦,与前面的连绵不断、宁静安逸的三连音构成强烈的反差。

勃拉姆斯在两首《狂想曲》(作品Op.79)中呈现出多种多样的节奏变化,为他作品的音乐发展和内省情感的表达给予强大的推动力。复杂交错的节奏运用与其他要素的结合让他作品中的内省情感的内在动力和无穷无尽的生命力。

结 语

围绕内省情感在勃拉姆斯的两首《狂想曲》(作品Op.79)中的创作特征进行具体分析。无论从节奏、音乐织体、主题与旋律都充斥着丰富的思想内涵,内省情感也是两首《狂想曲》表达的核心内容。

作为“浪漫时期的古典主义”者,勃拉姆斯很好的把古典主义和浪漫主义结合到极致,这种均衡的背后隐藏着悲观主义和内在省察。音乐给予了听者内心深处的情感沟通,作为演奏者,除了了解勃拉姆斯的性格和音乐语言,更要领会与感受他作品中的内省情感。

两首《狂想曲》(作品Op.79)是勃拉姆斯的中晚期作品,倾注了众多忧伤的经历与内省情感。这两首集聚个性的钢琴作品为钢琴音乐和西方音乐史上有不可取代的地位和贡献。■

注释:

① 新华词典[M].商务印书馆,2001:713.② 孔子.论语·学而[M].三联书店,2012.

③ 汉斯·A·诺伊齐奇.勃拉姆斯[M].王庆余,胡君亶译.人民音乐出版社,2008:27.

④ 保罗·霍尔姆斯.勃拉姆斯[M].王婉容译,江苏人民出版社,1999:99.

⑤ [奥地利]西格蒙德·弗洛伊德.爱情心理学[M].林克明译,1986:12.

⑥ [美]约瑟夫·霍洛维茨.阿劳谈艺录[M].顾连理译,人民音乐出版社.