云冈石窟北魏遗迹及石质文化研究

——以第三窟为例

郭静娜,范 潇

(1.山西大学历史文化学院,山西 太原 030006,2.云冈石窟研究院,山西 大同037007)

一、概述

第3窟位于云冈石窟整个石窟群的东部,是规模最大的洞窟,窟外面阔约50米,崖壁高约28米。第3窟窟前有前庭,窟内分为前后室,前室东西长约23.6米、南北宽约6.5米。前室分为东西两室,东西两室平面呈凸字形。后室东西长约42.7米、南北宽约15.2~15.8米,平面呈凹字形。1993年7月为配合云冈石窟“八五”保护工程,对第3窟进行了考古发掘。在窟前布置20个(5×5米)探方(93T209~93T218、93T301~93T310),同时又在93T211、93T215~93T218探方南部又布置了6个(5×5米)探方(93T103~93T108),之后又在东前室布置3个(5×5米)探方(93T401~93T403),西前室布置1个(5×5米)探方(93T404),并在后室东西两侧布置了5条宽1米的探沟,其中东西向探沟3条(93TG2、93TG3、93TG4),南北向探沟2条(93TG1、93TG5),这次发掘共揭露遗址面积900余平方米,发现了北魏时期的基岩面,并在基岩面上发现了取石遗迹(图1)。[1]

图1 第3 窟探方、探沟及采石遗迹分布图

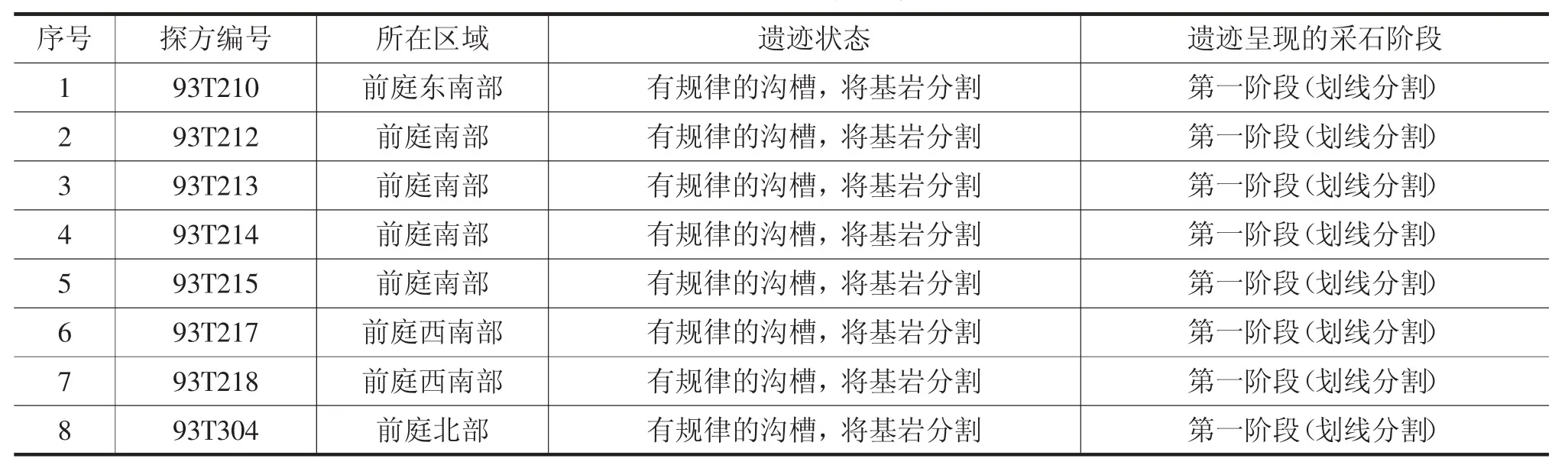

表1 第3窟采石遗迹统计简表

9 93T305 前庭北部 有规律的沟槽,将基岩分割 第一阶段(划线分割)10 93T306 前庭北部 有规律的沟槽,将基岩分割 第一阶段(划线分割)11 12 13 93T309 93T209 93T215前庭西北前庭东南前庭南有规律的沟槽,将基岩分割线条没规律,未将基岩完全分割线条没规律,未将基岩完全分割第一阶段(划线分割)第一阶段(划线分割)第一阶段(划线分割)14 15 16第一阶段(划线分割)第一阶段(划线分割)第一阶段(划线分割)17 18 93T215 93T216 93T218前庭西南前庭西南前庭东北线条没规律,未将基岩完全分割线条没规律,未将基岩完全分割线条没规律,未将基岩完全分割93T301 93T310第三阶段(石料已取)19 20前庭西北 线条没规律,未将基岩完全分割1 个圆形采石坑(北)2 个矩形采石坑(南)1 个矩形采石坑(北)前庭西北第一阶段(划线分割)第二阶段(石料未取)第二阶段(石料未取)第三阶段(石料已取)第二阶段(石料未取)21 93T402 东前室的西北 采石坑(北部)采石区(南部)93T305 93T401前庭北东前室的东北1 个采石坑(东北角)采石区(整个探方)采石坑(西北)、采石坑(东南)第二阶段(石料未取)第三阶段(石料已取)22 23 93T403 93T404东前室的西西前室的东北采石区采石区第三阶段(石料已取)第三阶段(石料已取)24G1、G2、G3东后室25G4、G5西后室沟槽将基岩分割(东、东南)采石区(北部、西部)采石坑(南部、中部东侧、)采石区(西部)采石坑(北部、西部、东部)第一阶段(划线分割)第一阶段(划线分割)第三阶段(石料已取)第一阶段(划线分割)第三阶段(石料已取)

二、采石遗迹

采石遗迹分布在第3 窟的窟外前庭、东西前室、后室及东纵沟的地面上。通过对现存采石遗迹的分析可知,虽然采石是一个连续的过程,但这些采石遗迹却分别再现了北魏时期采石过程的不同阶段:第一阶段为划线,即在基岩上划出凿石的线条,做好开凿的准备。这些线条根据所要开凿石料的需求进行刻画;第二阶段为开凿,即按照提前刻画的线条进行凿刻;第三阶段为取石,即揭取石料。下面根据采石遗迹所在区域的不同,将其分为三个区域进行说明:

(一)窟外前庭 在窟外前庭布5×5 探方26个,分别为:93T103~93T108,93T209~93T218,93T301~93T310,其中 93T303、93T307、93T308、93T211 四个探方未清理到基岩地面,此区域现均已回填。

该区域的采石遗迹将采石过程的第一、二、三阶段均表现出来,接下来以探方为单位进行分析说明:在 93T210、93T212、93T213、93T214、93T215、93T217、93T218、93T304、93T305、93T306、93T309内出现大量有规律横纵交织的沟槽,将基岩分割成若干部分,其形状有矩形、正方形、圆形或是不规则的形状,形成大面积的采石区。而在93T209、93T211、93T215、93T216、93T218、93T301 中也发现无规律的几条沟槽,沟槽呈长条形、卜字形,T字形、十字形、半圆形,长度为 0.3~0.4 米、宽度为0.05~0.24 米、深度为 0.01~0.40 米之间。这些沟槽基本呈南北走向,由于沟槽不连续,并没有将地面分割成若干部分,这两处皆是采石第一阶段的表现,即根据对石料的需求在岩石面上划线,将基岩分割。

在93T310 的北部及南部,出现4 个采石坑,北部为1 个圆形和1 个矩形。圆形坑内的石头未揭取,矩形坑内的石块已揭取。同时位于该探方南部的基岩上凿有东西向和南北向的两条沟槽,形成两个矩形采石坑,沟槽宽度为 0.12~0.16 米,深度为0.12~0.24 米,但坑内矩形石块未揭取。同时在93T305 内的东北角,也有一个采石坑,坑呈圆形,壁有凿痕,坑内堆放石块,石块边缘有凿痕,与坑边的凿痕吻合。这两个探方中出现的采石坑可分为两种情况,一种是基岩上所划出的线已经凿出沟槽,但石料没有被揭取,这种遗迹呈现的是采石的第二阶段;另一种是坑里的石料已经被揭取,这呈现的是采石的第三个阶段。

(二)西前室与东前室

图2 93T403 采石遗迹

图3 93T403 采石遗迹

图4 93T402 的采石遗迹

图5 93T401 的采石遗迹

在西前室布方93T404,在东前室布方93T403、93T402、93T401。在93T404 的中部有两个采石坑,两坑为打破关系,坑内石头皆被揭取。在93T404 分布有两沟槽,一处位于探方的东侧,该槽南北走向,中间隔断,长 1.34 米、宽 0.04~0.05 米、深0.04 米。另一处位于探方的东南角,由东西向和南北向两条沟槽组成,与探方的东壁与南壁形成一个矩形,东西向槽长1 米,南北向槽长0.8 米、宽0.1米、深 0.13~0.2 米,这两处沟槽面均有凿痕,由此可见该探方的采石遗迹呈现了采石的第一阶段与第三阶段。

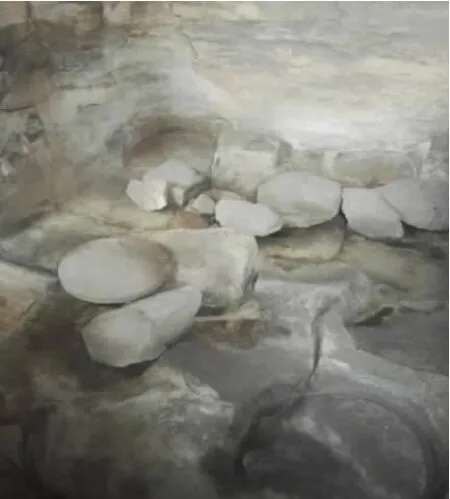

在93T403 的西部现存2 个采石坑(图2),坑内的石料皆被揭取。通过对该遗迹分析可知,这两个采石坑呈现的是采石的第三个阶段。根据采石坑的形状可知揭取的应是圆形石料。两个采石坑的关系是右边的将左边的打破,可见当时应是先揭取左边的石料,之后再揭取进行右边的石料。

在93T403、93T402、93T401 及毗邻的东纵沟中还存有大面积的采石遗迹,这片采石区呈现出的是采石的第一阶段,即划线。整个地面布满圆状、环状、南北向交织的沟槽,沟槽的宽度为0.04~0.16米,大部分石块已被揭取(图3、4、5)。在93T401的东南部现存一个采石坑(图五5),周围刻有两道石槽,宽度为 0.32~0.1 米,坑内有形如驮碑石的石坯,已经撬离基岩,但没有运走。这个采石遗迹呈现的是采石的第二个阶段,即开凿石料。

图6 探沟G1、G2、G3 采石区全貌

图7 探沟G4、G5 采石区局部

在后室做探沟 G1、G2、G3、G4、G5,在此区域内发现大面积的揭取石块遗迹(图6、7),在探沟G1、G2、G3 处的基岩面上纵横交错着数条沟槽,将基岩分割成若干形状,有的近似矩形、有的形似正方形、有的为圆形,但该区域地面呈东低西高的阶梯状,可见该区域有部分石料已被一层层的揭取,因此该区域呈现的是采石流程的第一、第三阶段。G4、G5 区域内的基岩上同样凿刻着数道沟槽,这些沟槽构成了矩形与圆形的轮廓,形成大面积的采石区,但在该区域也存有独立的采石坑,该区域呈现的是采石流程的第一、第三阶段。

三、采石方法

(一)石料的分割 该窟的窟外前庭和窟内前室、后室,分布着大片的取石遗迹。通过对遗迹的分析,可以发现当时工匠会根据地形、石块形状的不同,采用不同的方法分割、揭取石块。

1.第一种方法是首先在地面的基岩上凿出东西向和南北向的沟槽,东西向和南北向的沟槽纵横交织,形成“井田”状,将基岩面分割成四边形,此种分割方法一般用于大面积揭取石料。这类采石区在窟外前庭、窟内西后室均出现。这里选择窟外前庭西部基岩地面的取石遗迹为例说明:该片遗迹位于窟外前庭93T217、93T309 中,属于大片的采石区。在东西宽约3.6、南北长约5.08 米的范围内,分别凿有南北向沟槽4 条,东西向沟槽6 条,沟槽宽度为 0.04~0.16 米。这些沟槽将基岩分割成 12 块四边形的石料,每块石料长度和宽度皆不相同,可见工匠仅仅是将地面分割出石坯,在将石料揭取后,还应再按照需求对石料进行后期加工。

2.第二种分割方法是首先在地面上先凿刻出南北向的沟槽,将基岩面划分成几个部分,之后再根据对石料的需求在基岩面上凿刻出东西走向的沟槽。由于东西走向的沟槽是根据每块石料的大小、形状等需求而凿,所以东西走向的沟槽有的呈直线,有的呈弧线,这些沟槽有的呈连续性,有的在某处断开,因此所分割出的石料形状不一,大小不同,此种方法也出现在大片的采石区。由于此种分割方法可以获得较多形状的石料,满足对石料的多种需求,因此在窟外前庭、窟内前后室多有出现,如前庭的93T305、93T306,后室的G1、G2 中就可以发现。现以G1、G2 中的采石区为例加以说明(图六):在长11、宽5.95 米的范围内,出现大片的采石区。通过对该区域的观察,可以发现基岩上南北向的沟槽呈连续性,东西向沟槽呈阶段性,且走向不一,有的为直线、有的为弧线,沟槽深度为0.26~0.4 米、宽度为 0.1~0.2 米,这些沟槽将地面的基岩分割成若干部分,这些石料形状不一,有的近似圆形,有的近似矩形、有的近似正方形,有的为不规则形状。这部分采石区的南部及中部东侧的石块已被揭取,北部及西部的石块没有被揭取。

3.第三种方法是首先在靠近石壁的基岩上凿出东西向2 道沟槽、南北向1 道沟槽,沟槽宽度为0.1~0.2 厘米,这样以石壁为边就形成了矩形,之后在此矩形的北面再以此矩形东西向的一道沟槽为边凿出另一个矩形,用这种方法依次由南至北排列,形成若干个矩形。这种方法仅用于四边形石料的采集,且所采集的石料在大小上较为相似。在后室的G4、G5 处就可发现此种取石现象的遗迹,以此采石区为例加以说明:在长 11.5、宽 6.45 米的范围内,以石窟西后室西壁为边,在基岩面上分别凿东西向2 道沟槽,南北向1 道沟槽形成矩形,之后在此矩形的北面再凿出东西向、南北条向沟槽各一条,这两道沟槽与旁边矩形北边的东西向沟槽以及西壁再次组成一个矩形,用此种方法由南至北形成了有序排列的若干矩形采石区。

此种方法由于不用将采石坑的四边沟槽一一凿刻,所以较前两种分割方法较为省力,但此种方法除受地形的局限以外,仅能获取近似矩形、且形状大小相似的石料,所以在整个第3 窟的区域内,运用此种分割方法留下的取石遗迹较为少见。同时在此区域内,仅见一块石料被揭取(图8)。

图8 探沟G4、G5 采石区局部

4.第四种分割方法主要用于圆形石料的分割。首先确定圆心,然后以圆心为中心,刻出一个规整的圆,再依该圆外缘扩充 0.l~0.2 米凿刻出另一个圆,这样两圆就构成了一个同心圆。之后再凿去内圆外侧与外圆内侧之间的环形部分,那么内圆即为所需揭取的圆形石块。这些环形沟槽所分割的圆形石块的直径一般在 0.73~0.11 米之间,此种圆形石料的取石遗迹在窟外前庭及窟内前室、后室均有分布。在此以窟内东前室93T401 为例加以说明:在探方西北部的基岩上有一圆形取石遗迹。在该遗迹的中心隐约可以发现一个约1 厘米的圆形凹坑,在以该凹坑为圆心约0.50 米处,可以发现一条很清晰的圆形沟槽。同时在该圆形沟槽的外侧,距离圆心0.68 米处又有一条圆形沟槽,沟槽宽为 0.1~0.18米,这样两圆之间就形成了一个环形的部分。该遗迹仅仅刻出了沟槽,并未将圆形石块揭取,但是通过与已揭取石块的遗迹对比可以很清晰地观察到当时取圆形石分割方法。

5.第五种分割方法也是用于圆形石料的分割。即直接在岩面上刻画出圆形的线条,将圆形线条凿出沟槽,然后直接取石。这种类型的分割方法在第3 窟较为常见,下面以G4、G5 处的圆形采石遗迹为例进行说明。在G4、G5 的北部现存一个圆形的采石坑,通过对该遗迹的分析可知,当时首先是在基岩上刻画圆形的线条,之后按照线条的轮廓凿出沟槽。

上述开凿石窟揭取石块的分割方法,无论是圆形石块或是方形石块,分割石块沟槽的宽窄、深浅,一般都会根据所需石块的薄厚来确定,分割石块厚者沟槽普遍宽深,薄者沟槽明显浅窄。采石遗迹中,圆形石的厚度一般为 0.08~0.33 米,矩形石料的厚度一般在 0.25~0.5 米之间,沟槽断面基本上呈“U”字形,上面口部较宽,向下逐渐缩小变窄,底部为圆弧形。槽壁遗留有斜向凿痕,凿痕间距0.025 米左右,槽宽为 0.09~0.21 米、深约 0.3 米,沟槽内添充物一般为纯净的碎石屑。

(二)石料的揭取

1.大面积石块的揭取。大面积石块的揭取顺序一般为由窟门向窟内即由外向里逐块逐层揭取。现以东前室及东后室的采石区为例对圆形石块和矩形石块的揭取进行详细说明。东前室布方三个,全部清理到基岩面,除甬道外其高度基本上在一个平面上,在93T403、93T402 内分布着大量的圆形取石痕迹,此区域形状呈曲尺形,地面基岩上分布有大面积的圆形石采石遗迹。该区域的圆形石块基本全部被揭取,仅留下若干圆形的采石坑。该区域石料的总体揭取顺序采用由东至西逐块揭取,揭取石料的具体步骤为:首先选择所需揭取石块的某几处凿出楔窝,然后在楔窝处打入楔子,使石料脱离基岩,最后将整个石料揭取。之后再以已揭取石料处为中心,依次揭取四周的石料。由于已揭取石料的区域地势较低,所以工匠以此为中心揭取周围石料较为省力。

在东后室即G1、G2 的区域内分布有大面积的四边形石料的取石遗迹,南部及中部东侧的石料皆被揭取,已揭取石料的遗迹处地面上仍留有凿痕,但分割石块的沟槽痕迹较为模糊。中部西侧的石料大部分没有被揭取,基岩上分割石料的沟槽依然清晰,深度在 0.26~0.4 米之间。在靠近北壁的基岩上有一块长5.9、宽3.25 米近似矩形的平台,发掘时发现其上没有覆盖文化层,可见该处的基岩面一直裸露于外,所以该处表面的取石痕迹应早已被磨损。由此可见在当时西后室应为一个整体取石的采石区,同时这种由外及里按照顺序逐层、逐块揭取石料的顺序不仅有利于工匠利用地势高低的不同较为省力地开采石料,同时也便于石料的运输。

2.单体石块的揭取。在西后室即G4、G5 区域内有5 处单独取石的采石坑,分别为圆形采石坑4个,矩形采石坑1 个。单体石料的揭取与大片采石区石料的揭取方法不同,通过对该区域圆形采石坑遗迹的观察发现:单体圆形石的取石方法分为两种:第一种是首先在地面基岩上找一个中心点,然后以此为中心刻出两个半径不同的同心圆,之后将两圆中间的环状部分凿出沟槽,最后将石料揭取。第二种是首先在基岩面上按照需求刻画圆形的的线条,之后按照线条的痕迹凿出沟槽,最后在采石坑的沟槽外沿凿 6 或 7 个深度为 0.22~0.26、宽度为 0.15~0.25 米的楔窝,在每个楔窝的岩石底部斜向处打入楔子,将所需石料与岩石分离,最后将石料从某一缺口处撬起,单体矩形石料的揭取方法与之相似。

四、采石的意义及用途

(一)采石的意义 根据上述对石窟前庭、前室、后室地面采石遗迹的分析,采石的意义可归为两类:

1.配合石窟的开凿。在第3 窟的前庭、前室、后室的基岩上可以发现大面积的采石遗迹,根据基岩上有规律的沟槽,可以断定当时的取石行为应是配合石窟的开凿同时进行,且反映出云冈石窟的开凿顺序。

云冈石窟依傍武周山而开凿,所以开窟前应首先将山体凿出一定的空间,因此工匠在开凿洞窟的过程中同时也会将地面的石料一层一层揭取。之后为了方便搬运所揭取的石料,工匠在取石的同时会将洞窟的地面凿出成一定坡度或在取石时凿出台阶,如东前室的东纵沟处的地势就呈现出里高外低即北部高南部低的状态,同时此处还存有四处取石遗迹,该遗迹依东纵沟的狭长地形,将基岩分割为五块矩形石料,这五块石料没有揭取,并依地势依次形成了阶梯状,每层高度为 0.18~0.4 米、宽度为0.68~0.8 米。又如在东前室通向东后室的甬道内凿出了形状不一的台阶,每层高度约0.3 米、宽度为0.25~0.55 米,台阶的形成显然与开凿洞窟时清运石块有关。当洞窟的空间形成之后,最后将地面修整平坦。

2.单独取石以作它用。在前庭、前室及后室的基岩面上可以发现许多单独的采石坑。坑的形状、大小不一,有的呈矩形、有的呈方形、有的呈圆形、有的呈四边形,且分布不集中,在一个探方内仅存一个或几个,且排列顺序较为凌乱没有规律,如位于93T401 西南部,位于G4、G5 西北部的圆形采石坑。单独采石也分为两种情况:第一种为重新划线、揭取石料;第二种是在已分割好的原有采石区根据需求选择合适的石料直接揭取。

(二)采石的用途

1.采石区的石料。采石区的石料多为四边形,也有少量圆形。对圆形石料进行测量统计后发现,这些圆形石料的直径基本都为 0.96~1.26 米,可见圆形石料的尺寸较为相似,近一歩证明此类石料应为同一种用途。这些石料应是当时工匠进行的有规律、有规划的成批揭取,这些石料可能用于大规模宫殿的建造或是被再利用。北魏明堂建于公元491年,[2](P106)1996年对遗址南门进行了发掘,发掘面积825 平方米,揭露出建筑基址一座,圜形水沟一段,同时出土了一些建筑材料等。这些建筑材料部分材质为砂岩,如:基址用雕凿整齐的砂岩块石垒砌而成,圜形水沟的底部也采用大小不等的砂岩片石平铺,水沟两侧还有砂岩石块垒砌的石壁,而在其他地段也发现了保存下来作为基础的毛料石块,这些建筑材料均为砂岩。

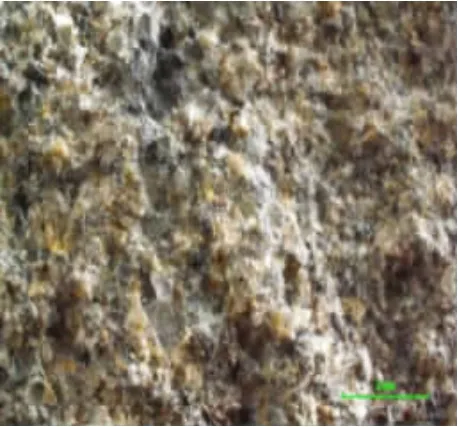

利用便携式显微镜分别对云冈石窟第3 窟底部砂岩(Y1、Y2、Y3)和明堂水沟两侧垒砌石块的砂岩(M1)、圜形水沟底部的砂岩片石(M2)进行对比观察(图片、10),结果显示:云冈石窟第3 窟底部砂岩与明堂砂岩残件M1 岩石结构与成分基本一致,均为粗粒长石石英砂岩,石英含量70%以上,长石含 15%~20%,石英粒径 0.5~1 毫米,自形-半自形结构,长石高岭土化,3 窟砂岩因长期裸露风化带有褐铁矿化。明堂残件M2 与其他岩石明显不同(图11),为细粒长石岩屑砂岩,长石含量约40%,岩屑含量约35%,大部分褐铁矿化。值得指出的是,在3 窟较高层位有与之类似的岩石结构,所以不排除M1 也出自3 窟的可能。同时利用便携式XRF 对云冈石窟3 窟底部的岩石Y1、Y2、Y3 以及明堂M1 和M2 岩石化学成分进行分析,结果显示这些样品的主要元素含量也基本一致(图12),由此可见M1、M2 出自云冈石窟第3 窟的可能性极大。

2.采石坑的石料。采石坑的石料均为单独采集,分布零散,这些石料形状、大小不一,应是为了某种需要而进行单独采集。在北魏平城时期墓葬中,可以发现存有大量石质葬具,这些葬具的石质与云冈石窟的石质较为相似,同属砂岩,因此推测石葬具的石料可能也来自云冈石窟第3 窟。

图9 3 窟底部Y1 砂岩显微照片

图10 明堂M1 砂岩显微照片

图11 明堂M2 砂岩显微照片

图12 岩石化学成分分析

五、结论

第3 窟主体工程属于云冈石窟第二期工程(465-494年),通过对该洞窟前庭、窟内的发掘与清理,发现了大面积的采石遗迹。这些采石遗迹对北魏采石流程进行了分阶段、详细地呈现,这对于了解、研究北魏时期的采石方法具有重要的参考价值。

通过对第3 窟采石遗迹的分析、研究,不仅初步了解了云冈石窟的开凿过程,同时通过对同时期北魏建筑遗址中出土的建筑材料的石质对比以及化学成分分析,可知云冈石窟第3 窟应是当时的大型采石区,其石料开采的时间应该是在465-494年之间,以及494年之后。