中缅景颇—克钦字母谱研究

徐天祥

一、字母谱的流传与研究现状

本文所述之字母谱,为中国、缅甸跨界民族景颇—克钦族使用的一种以英文字母记录音乐的谱式。它是19世纪40年代英国人约翰·柯文(John Curwen,1816-1880)在莎拉·安·格洛弗(Sarah Ann Glover,1785-1867)发明乐谱基础上改编推广的一种被称为Tonic sol-fa的乐谱及首调唱名法。其主要特点是用doh ray me fah soh lah te的首字母d r m f s l t代表七个唱名,并设计了新的节奏符号。

欧洲字母谱的种类较多,近代以来以Tonic sol-fa的传播应用最为广泛,该词的汉字音转学界记为梭发、嗖发、嗖乏、嗖法、嗖、苏法等。Tonic sol-fa创制成功后首先在英国得到推广,19世纪中叶以来随基督教的海外宣教运动被传至英属殖民地及西方文化影响的地区。如早在1855年克里斯托弗·伯基特(Christopher Birkett)就将该谱引入到了非洲大陆南非的东开普,约翰·亨利·阿什利(John Henry Ashley)随后将之传播到西部(1)Grant Olwage,“Singing in the Victorian World: Tonic Sol-fa and Discourses of Religion,Science and Empire in the Cape Colony”, Journal of Music Research in Africa,7(2),2010,pp.193-215.,通过教会与公立学校推广,字母谱当前已经融入到非洲的文化语境中(2)Robin S.Stevens,“Tonic Sol-fa: An Exogenous Aspect of South African Musical Identity”,Music and Identity:Transformation and Negotiation,Stellenbosch: African Sun MeDIA,2007,pp.37-51.;罗伯特·托伊(Robert Toy)受伦敦传道会委派,将之传播到了非洲岛国马达加斯加(3)Jane E.Southcott,“The First Tonic Sol-fa Missionary: Reverend Robert Toy in Madagascar”,Research Studies in Music Education,(23),2004,pp.3-17.;英国音乐教育家丹尼尔·巴彻洛(Daniel Batchellor)1877年移民美国后,曾在美国推广字母谱(4)Jane E.Southcott,“Daniel Batchellor and the American Tonic Sol-fa movement”,Journal of Research in Music Education,43(1),1995,pp.60-83.;塞缪尔·麦克伯尼(Samuel McBurney)等人在澳大利亚东南部教授字母谱(5)Robin S.Stevens,“Samuel McBurney: Australian Advocate of Tonic Sol-fa”,Journal of Research in Music Education,34(2),1986,pp.77-87.;艾米丽·巴顿(Emily Patton)自1889年至1912年在日本横滨教授字母谱(6)Robin S.Stevens,“Emily Patton: An Australian Pioneer of Tonic Sol-fa in Japan”,Research Studies in Music Education,(14),2000:40-49.;太平洋岛国斐济、汤加(7)Robin S.Stevens,“Tonic Sol-fa in Asia-Pacific Countries: The Missionary Legacy”,Asia-Pacific Journal for Arts Education,5(1),2007:52-76.,以及新西兰、加拿大、印度(8)同注⑦,pp.52—76.等国也都有字母谱流传。字母谱在中国的流传同样较广,英国传教士杜嘉德、傅兰雅(John Fryer)等1860年代以来来华传播过字母谱(9)Jane E.Southcott,Angela Hao-Chun Lee,“Missionaries and Tonic Sol-fa Music Pedagogy in 19th-century China”,International Journal of Music Education,26(3),2008:213-228.另见宫宏宇:《基督教传教士与西国乐法东渐——从傅兰雅的教学实践看“主音嗖乏”教学法在晚清的传播》,《音乐与表演》,2012年,第3期。。1895年都春圃的《颂主诗歌》,1905年厦门的《养心神诗·续本》,1921年中华内地会的《颂主圣歌》《圣诗谱》等均为字母谱。李提摩太夫妇1883年编纂《小诗谱》,实际上也是用字母谱符号对中国传统工尺谱进行了补充。中国云南部分少数民族中,也流传有字母谱或相关的变体乐谱。

在中国学界,王沛纶(台湾)20世纪中叶编的《音乐辞典》详细介绍过字母谱的规则。曹鹏举1984年发表《景颇族字母谱——“来嘎努”》(简称《努文》)与百余字的短文《“来嘎努”和“扁狄”谱》,最早介绍了景颇族使用的这种乐谱,认为该谱“是景颇族创造的一种民族化的简谱”。(10)曹鹏举:《景颇族字母谱——“来嘎努”》,《民族音乐》,1984年,第5期,第58页。部分研究柯达伊音乐教学法的著作也介绍过字母谱。20世纪90年代初,潘璧增、东丹干围绕苗族字母谱做过介绍与精彩的评论。该领域最有代表性的成果为杨民康的开拓性研究,其自20世纪90年代以来调查了“波拉德”苗文谱、黑彝文字母谱、傈僳文字谱、景颇族字母谱等谱式,发表了多篇研究成果,使得云南少数民族字母谱、简谱等为学界熟知。陶亚兵亦对根据字母谱改良的工尺谱、《颂主诗歌》字母谱以及苗文谱做过分析。孙晨荟、陈蓓则以个案形式,分析了云贵大花苗基督教仪式音乐中使用的苗文字母谱。近年来宫宏宇以中英文发表讨论晚清西方传教士在中国教授字母谱、推广音乐教育的文章,颇受学界瞩目,使我们得以窥见字母谱在中国晚清时期流传的整体样貌。(11)王沛纶编:《音乐辞典》,台北:文星书店,1963年,第476—477页;曹鹏举:《景颇族字母谱——“来嘎努”》,《民族音乐》,1984年,第5期,第58页;鹏:《“来嘎努”和“扁狄”谱》,《音乐爱好者》,1984年,第4期,第9页;曹理:《普通音乐教育学概论》,北京:北京师范学院出版社,1990年,第102—103页;潘璧增:《黔西北波拉苗谱考略》,《艺术与时代》,1990年,第6期;东丹干:《关于苗族基督教歌谱之我见——与〈波拉苗谱与黔西北苗族〉的作者、评介者商榷》,《贵州民族研究》,1992年,第3期;杨民康:《云南少数民族基督教音乐文化初探》,《中国音乐学》,1990年,第4期;杨民康:《响自苍峦深处的圣歌》,《中国音乐年鉴(1992)》,济南:山东教育出版社,1993年;杨民康:《云南少数民族基督教赞美诗的文字记谱法研究》,《音乐研究》,2005年,第3期;陶亚兵:《中西音乐交流史稿》,北京:中国大百科全书出版社,1994年,第165—171页;孙晨荟:《谷中百合》,新北:花木兰文化出版社,2015年,第183—192页;陈蓓:《地远歌长》,北京:宗教文化出版社,2018年,第107—121页;宫宏宇:《基督教传教士与西国乐法东渐》,《音乐与表演》,2012年,第3期;Hong-yu Gong,“Timothy and Mary Richard,Chinese Music,and the Adaptation of Tonic Sol-fa Method in Qing China”,Journal of Music in China,(2),2017.

通过上述研究,字母谱的记谱法则、在中国的流传状况、各类变体等为学界所了解。然而关于景颇—克钦字母谱,尚有不少问题有待进一步讨论。例如,当地人究竟如何称呼字母谱?字母谱高低八度的符号如何标记,源于哪里?当地字母谱有无变体形式?该谱是否为本土化的乐谱?等等。作为一项接续性的工作,笔者在前辈学者研究基础上,于2014—2016年赴中国云南省与缅甸克钦邦,对字母谱进行了调查与重访。中国景颇族字母谱由缅甸同源跨界民族克钦族传来,将中缅两国的字母谱同时纳入研究视野后,该谱的整体流传面貌便可呈现出来。本文的主要发现在于:其一,学界所用“来嘎努”称呼,应源自景颇支系语言laika + 英语词汇的变音nut,它属地方性或部分人士用语,缅甸克钦人多用英语原名Tonic sol-fa;其二,字母谱高低八度符号有不同记法,其原型为小竖线,这可能源于西方乐理中的音组标记;其三,景颇—克钦字母谱有传统样式,采用傅能仁简谱(以下简称傅谱)节奏、通用简谱节奏等样式;其四,传统字母谱未进行本土化,傅谱节奏的字母谱进行了间接、有限的本土化。以下分别进行论述。

二、景颇—克钦字母谱名称辨析:“Tonic sol-fa”与“Laika nut”

关于景颇—克钦字母谱的名称,较早见于前述《努文》:“自本世纪20年代以来,在云南省德宏州景颇族聚居区广泛流行着一种乐谱,当地景颇语称为‘来嘎努’(Laika nu)。按汉语译意,‘来嘎’即字母,‘努’即谱,故又叫字母谱。”(12)曹鹏举:《景颇族字母谱——“来嘎努”》,《民族音乐》,1984年,第5期,第58页。该称呼也为学界所沿用。在田野调查中,笔者重新考察了“来嘎努”的名称。

首先,景颇语的原词应为Laika nut。笔者在田野中曾向当地人询问过“来嘎努”,出乎意料的是,大部分人在听到该词时都感到比较茫然。当笔者写下内地引述的景颇文Laika nu时,他们表示中国景颇文与缅甸克钦文均无此写法。当笔者反复强调这是使用字母的乐谱,并请他们推测其源于哪一个词汇时,他们认为Laika nu可能为两个景颇语的误写:一是Laika kanu(莱嘎葛努)。景颇语Laika(来嘎)意为文字;kanu为对一切事物母性或根源的普遍性称呼,而只有人类的母亲才能称为nu。因此景颇—克钦人将字母称为Laika kanu,而不用Laika nu。二是Laika nut/Laika note(莱嘎努/莱嘎努特)。Nut是英语词汇Note的景颇语读法与景颇文记法。景颇历史上没有乐谱,也没有关于“乐谱”的原生词汇。1895年美国传教士奥拉·汉森(Ola hanson)用英文字母为当地人创制了景颇文。景颇人常借用英语词汇Note指称音符或乐谱,有的直接读英语原词Note,有的则将该词以景颇语发音读出,并按景颇文的拼写特点记录为nut。与英语原词相比,辅音不变;元音由“”改为“u”;末尾由爆破音改为不破裂的塞音。近代以来,该民族的三种西式乐谱均不同程度地借用了英语词汇:(1)五线谱。这是景颇人当前最通用的谱式,他们称为Nsi note,Nsi为传统景颇语,原指挂在树上的果子,五线谱带符杆的符头与挂在树上的果子外形相似。将原生词汇Nsi连上英语单词note,意为符号像果子一样的乐谱。(2)简谱。景颇人很少使用简谱,但部分人将简谱称为Nambat note。Nambat是英语词汇Number(数字)的变形,将Number以缅甸式口音读出,再以景颇文拼写,即为Nambat(数字谱)。(3)字母谱。景颇人历史上曾使用,但当前字母谱的应用较少。笔者在搜寻到的字母谱本上未见到“Laika nut”或“Laika note”的字样。不过按照上述逻辑推演,民众在俗语中可能将Laika(文字)与nut或note(音符、谱)结合,形成Laika nut/Laika note的叫法,即文字谱。根据上述《努文》“‘来嘎’即字母,‘努’即谱”的逻辑,Laika nut为该词真正来源的可能性更大。只不过Laika(莱嘎)为文字,Laika kanu(莱嘎葛努)才是字母,nut(努/努特)为乐谱。该词经历了由英语原词“note”到景颇语“nut”,再到汉语“努”(莱嘎努)的演变历程。

其次,该词仅为景颇—克钦族中景颇语的读音。中国景颇族包含景颇、载瓦、浪峨、勒期、波拉5个支系,各有其语言。景颇语属汉藏语系藏缅语族景颇语支,载瓦语、浪峨语、勒期语、波拉语为缅语支。缅甸克钦族包含景颇、载瓦、浪峨、勒期、日汪(独龙)、傈僳6 个支系,以及尚未获得支系身份的峨昌人,傈僳/日汪化的怒苏和阿怒人。其中景颇语属景颇语支,载瓦语、浪峨语、勒期语属缅语支,傈僳语属彝语支,日汪语、怒语语支未定。由于语支不同,其语言间的差异很大。景颇语有Laika nut的词汇,载瓦、浪峨、勒期、波拉、日汪、傈僳语等无此读音,或有nut一词但无音乐方面的涵义。由于景颇支系在整个民族中的主导地位,很多载瓦、浪峨、勒期人也通用景颇语。

表1.民族支系与语支对应表

缅甸中国语支克钦族景颇支系载瓦支系浪峨支系勒期支系无峨昌人日汪支系傈僳支系傈僳化、日汪化的怒苏、阿怒人景颇族景颇支系载瓦支系浪峨支系勒期支系波拉支系归入勒期/茶山支系独龙族傈僳族怒族景颇语支缅语支语支未定彝语支语支未定

第三,缅甸克钦人多直接使用Tonic sol-fa的称呼。字母谱名称在景颇—克钦人中的流传大致有三种情况:一是直接使用Tonic sol-fa的称呼,这在缅甸克钦族中较多见,其受英语影响相对更大。缅甸克钦族最主要的教派为克钦浸信会(KBC),该会唯一一所正式神学院1966至1993年间一直由杭匡公谢(Hawng Hkawng Gum Se)担任校长,公谢夫妇见证了1940年代至今缅甸克钦教会的音乐情况。据他们介绍,缅甸克钦人直接使用英文原名Tonic sol-fa,而未听说过用本民族语言称呼字母谱。缅甸密支那音乐家米东干相(Myit Tung Gam Seng)的母亲1959—1962年在该校的掸邦贵慨校区读书,她也印证过相似说法。克钦浸信会旁支KBBC所属汉森浸会圣经学院的教务长勒排早巴(Lanpai Zau Ba)博士也明确告诉笔者,Laika kanu是字母或字母表而非乐谱之意,字母谱的名字就是Tonic sol-fa。这种情况不仅为克钦族独有,据说缅甸、印度的少数民族钦族,也使用Tonic sol-fa的称呼。二是只会使用字母谱而不知具体名称,这在中国景颇族中较多见。老一辈人员中,20世纪80年代景颇族仅有棍汤干、腊翁两位牧师,前者还曾任德宏州基督教爱国会主席,他们的意见较有代表性。据棍汤干所言,1946—1954年他在洋人街学习时,五线谱和简谱尚未传入,教会只教过一种英文字母的乐谱。当时大家只是笼统地称为note(谱),但未听说过Tonic sol-fa或本民族的称呼。据腊翁夫妇与其长女共同介绍,景颇人过去使用过英文字母的乐谱,该谱没有确切名称,他们也没有听说过“莱嘎努”或Tonic sol-fa的叫法。如果非要给这种乐谱起一个景颇名,大致可以译为Laika kanu Nsen。Laika kanu指字母,Nsen指声音,合起来意为字母音。诺仁(Naw ring)原为德宏州陇川人,后迁居缅甸密支那。他也认为,如果硬将字母谱译为景颇文,似应为Laika kanu note或Laika kanu nsen note。三是Laika nut/Laika note的称呼。如前所述,笔者虽未在景颇克钦文文献与当前的田野调查中明确找到这一称谓,但学界既然介绍过这一用法,其又与Nsi note、Nambat note等词汇的构词逻辑相仿,因此应存在这一称谓。鉴于不少代表性的老一辈人士不知此语,它可能为地方性或部分人士用语,而不具有普遍意义。

三、景颇—克钦字母谱的高低八度符号

(一)字母谱高低八度符号的三种类型

国内学界一般认为,字母谱升高八度时在字母的右上方标逗号或小斜线/撇(d’r’m’f’s’l’t’);降低八度时在字母的右下方标逗号或小斜线/撇(d,r,m,f,s,l,t,)。最初笔者也是带着这样的观念阅读字母谱的,不过当看到景颇、浪峨、峨昌等支系的字母谱诗本时,笔者发现情况比较复杂。其呈现为三种类型:

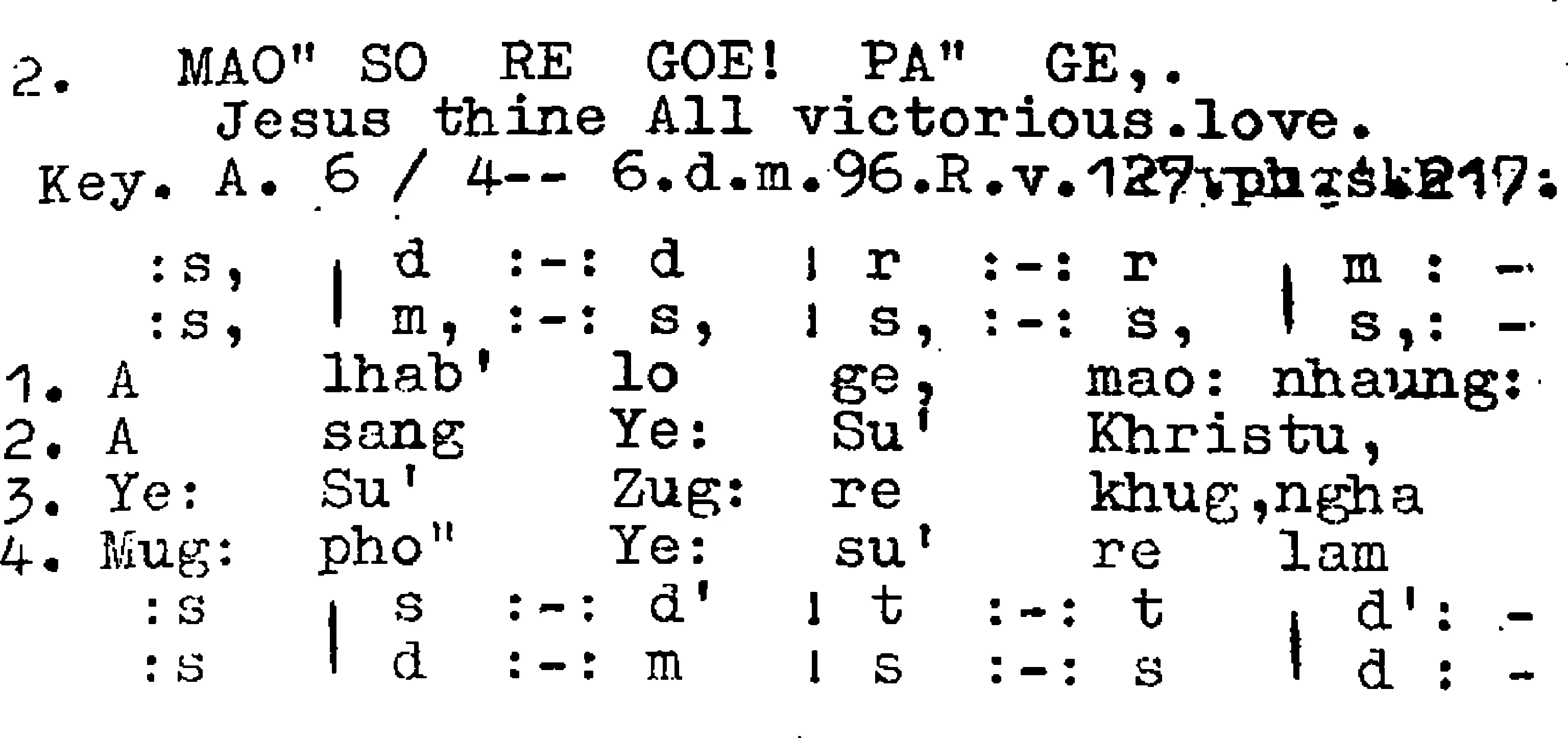

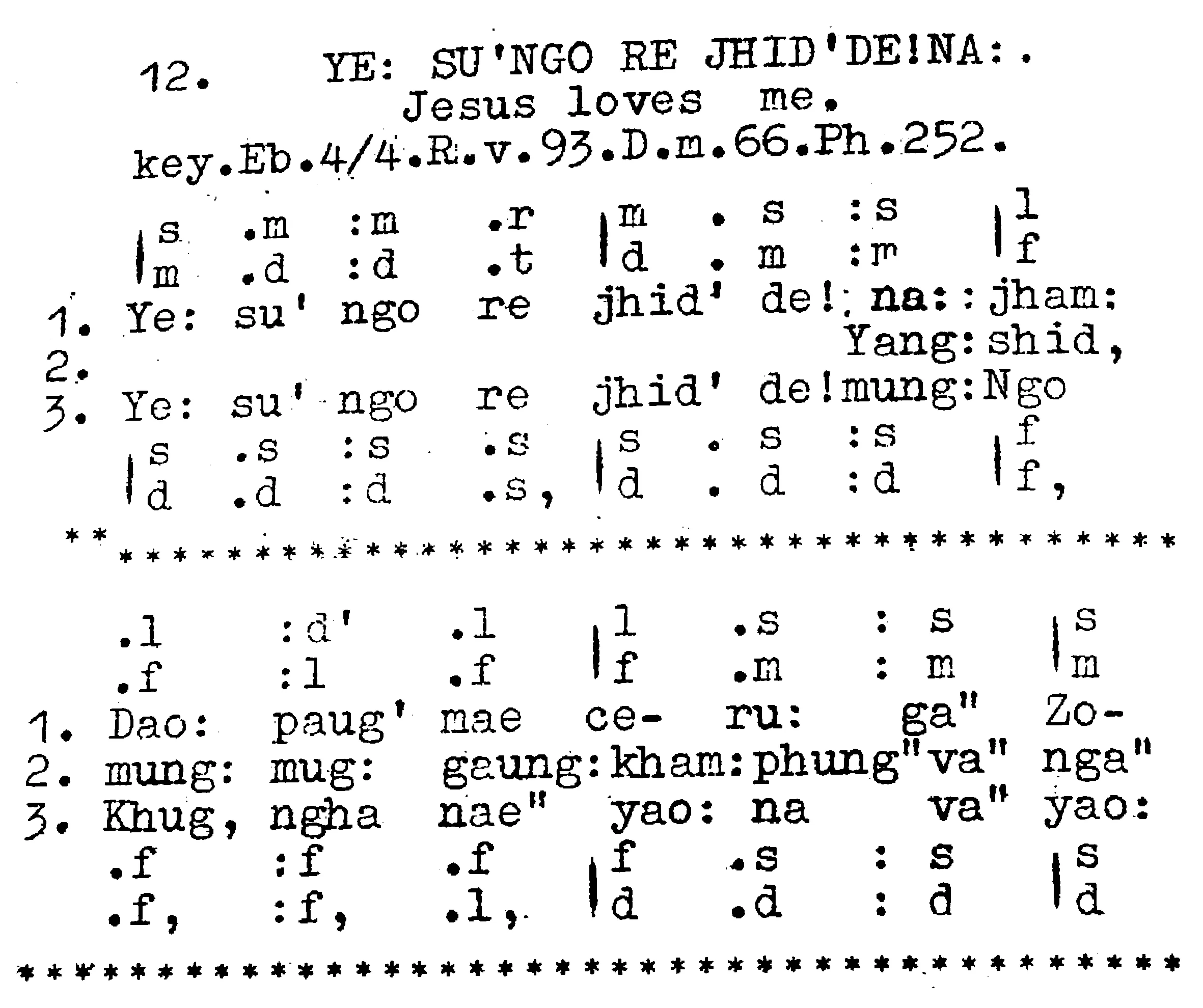

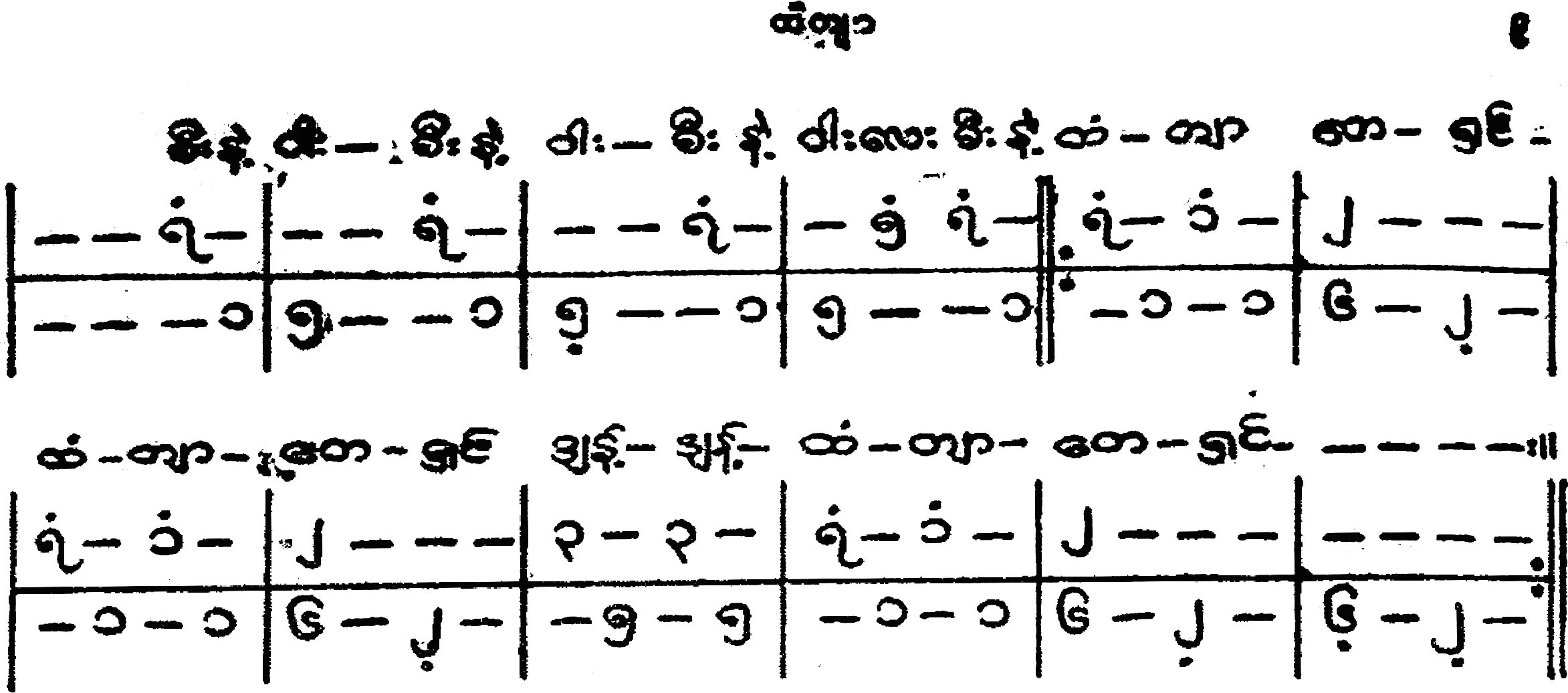

其一,高低八度均使用逗号。如缅甸外莫(Waimaw)克钦族浪峨支系2000年印制的LhaovoCaung:Nghaui‖Paug|(《浪峨神召会赞美诗集》)。下例女高音、女低音声部的低八度,男高音声部的高八度,统一使用逗号。

谱例1

其二,高低八度分别使用逗号与小竖线。同样是浪峨神召会,其1980—1981年编纂的诗集LhaoVo:Nghaui‖Caung:Paug|(《浪峨神召会赞美诗集》)高八度用小竖线“|”,低八度用下加逗号。如下例女高音的“s,”(5)、女低音的“s,”(5)、“m,”(3)统一记为逗号;而男高音的“d|”(i)则统一记为小竖线。二者虽然综合使用,却有着明确区分。整部诗集高八度均用小竖线,低八度均用下加逗号。这表明高八度时使用小竖线是编者坚持的用法,并非印刷中的失误。

谱例2

为了进一步确认该规律,笔者做了另外两项工作:一是通览缅甸克钦族峨昌人的NgoqchanghCangxeihNghvpXuqMaussauh(《峨昌课本》)。本书收录了112首字母谱赞美诗,全书高八度均用小竖线“|”,低八度均用下加逗号。二是分析此前学界提供的部分字母谱谱本,如景颇字母谱诗歌DAIMADUSHAGANGAMATUT(《主在召唤》)(13)参见杨民康:《云南少数民族基督教赞美诗的文字记谱法研究》,《音乐研究》,2005年,第3期,第56页。,女高音、男高音声部高八度的d|、r|、m|均使用小竖线“|”;男低音声部低八度的s,均使用逗号。浪峨、峨昌、景颇为克钦族不同支系,其语言、教派也不同,但字母谱用法一致。这表明高低八度分别使用小竖线与逗号,在当地具有一定普遍性。

其三,高低八度均使用小竖线,这在国际上的应用比较多(见下文分析)。

(二)字母谱高低八度符号原型为小竖线

字母谱高低八度符号的原型究竟是逗号还是小竖线?笔者做了几项核查工作:其一,查阅2001版的《新格罗夫音乐与音乐家辞典》。该辞典的权威性为学界公认,其中“Tonic sol-fa”辞条以4页篇幅详述了该谱的用法。(14)The New Grove Dictionary of Music and Musicians(Second Edition),by Stanley Sadie,ed.,New York: Oxford University Press,2001,Vol.25,pp.603-607.该辞条涉及的高低八度符号均以小竖线标示。下图中的逗号为不同音高(字母)间的分隔符号,并非高低八度记号。否则就无法解释第二行“d|,”“s|,”为何同时出现小竖线与逗号。该辞条提供的乐谱也是如此,谱例3为英国民歌《友谊地久天长》曲调,其字母谱高八度do,低八度la、sol均为小竖线。

图1

谱例3

图2

其三,查阅中国内地的早期乐谱。19世纪末20世纪初中国内地在西方字母谱影响下也出现过一些新式乐谱,这些乐谱的高低八度用法也可以作为字母谱记号的佐证。例如同时期来华传教的李提摩太夫妇,1883年编有用字母谱符号改造工尺谱的《小诗谱》。从该著《中西音名图》中可以看出,字母右上、右下标注的高低八度符号均为小竖线,未使用逗号。该表在中国传统工尺谱字(上|)、字母谱字(d|)、基本音级(C|)高低八度时,均标注小竖线。这表明使用小竖线不是偶然做法,而是李提摩太夫妇用字母谱改造传统工尺谱时坚持的一项字母谱原则。

图3

其四,查阅其他人群使用的字母谱。字母谱19世纪即已传入非洲,在部分黑人群体中流传,其使用的字母谱应保留了该谱的原貌。根据学界提供的在中国广州生活的非洲黑人所用的字母谱实例,其高低八度符号也是小竖线。(15)参见马成城《走进虔诚宗教信仰下的广州“巧克力城”》中的黑人字母谱实例,《文化艺术研究》,2014年,第2期,第45页。

其五,查阅柯文的原著。字母谱创制于19世纪中叶,其20世纪在其他国家的流传中存在变迁的可能,柯文本人19世纪的原著应更具有说服力。谱例4为1892年柯文《音乐教学字母谱标准教程与训练》中的乐谱,该谱例高声部的“d|”“r|”,低声部的“s|”“t|”,均用小竖线。这表明,柯文原版字母谱使用的高低八度符号为小竖线。柯文著作正文共316页,均贯穿了这一原则。

谱例4(16)John Curwen,The Standard Course of Lessons and Exercises in the Tonic Solfa Method of Teaching Music,London: J.Curwen & Sons,1892,p.26.

其六,为进一步了解字母谱的流变,笔者查阅了当前西方英语国家流传的字母谱著作。例如《字母谱基本概念:最佳合唱训练表演简易指南》为2007年美国出版的字母谱合唱训练教程。该著的高低八度同时使用了小竖线、斜线与逗号三种符号,其主要倾向是高八度用小竖线,低八度用斜线,但也有混用情况。如乐谱中出现前两个d用斜线,后两个d用小竖线(d′.d′:d|.d|),文字说明中用逗号(f’)的情况。(17)Omphemetse Chimbombi,Basic Tonic Solfa Concepts: Your Easy Guide for the Best Choral Training and Performance,Bloomington: Author House,2007,pp.39,25.

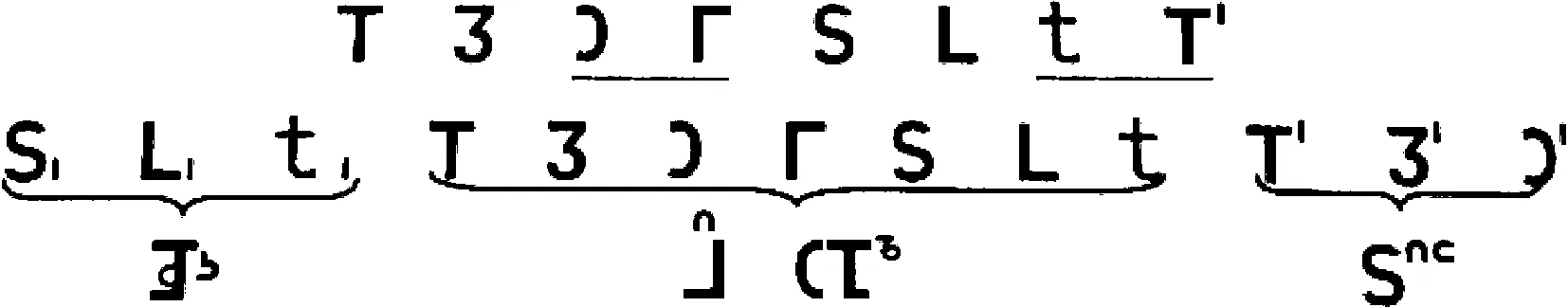

(三)高低八度的小竖线,可能源自西方乐理中的音组标记

高低八度符号混用小竖线、斜线、逗号的情况,应源于两种可能:其一,从常理判断,创制者在发明乐谱时可能很自然地在字母右上、右下方标上一个记号,以代表不同八度。而究竟记为小竖线、斜线还是逗号,则不固定,也不做严格区分。其以简单为原则,怎么方便怎么记录。加之早期乐谱的印制受打字机的限制,传教士会根据打字机已有的固定符号来进行输入,没有的则以相似符号代替。

二是来自于西方乐理中的音组标记。西方乐理将各八度音阶分为不同音组,例如钢琴共九个音组:小字组类小写,大字组类大写,超过几个八度即在字母右上、右下标明相应的阿拉伯数字。如小字一组的c记作“c1”;大字一组的D记作“D1”;单纯的小字组、大字组不用数字标记:

图4.钢琴键盘音组图(18)李重光:《基本乐理通用教材》,北京:高等教育出版社,2004年,第5页。

人声音域一般为两到三个八度,如果将c d e f g a b的音名替换为d r m f s l t的唱名,并将音组记法简化,即形成字母谱——中间八度正常标记,高八度借鉴小字一组的写法(右上小竖线),低八度采用大字一组的写法(右下小竖线)并改用小写字母,这即是Tonic sol-fa高低八度的记法。当然音组采用的是音名标记,每个音组有严格区分;字母谱采用的是唱名首字母的标记,其究竟将哪个八度界定为常规音区并无硬性规定,二者不应混淆,但字母谱脱胎于前者的痕迹较为明显。例如,《新格罗夫音乐与音乐家辞典》提供过完整的字母谱音阶图。该音阶左侧第1列音阶由d1下行至t2;中列音阶由f1下行至m1;右侧第1列音阶由l下行至l2,涉及四个八度的音阶标记。t2、l2的用法明确表明高低八度符号使用的是数字,而这一传统正是源于音组标记法。

图5(19)The New Grove Dictionary of Music and Musicians(Second Edition),by Stanley Sadie,ed.,New York: Oxford University Press,2001,Vol.25,pp.603-607.

《新格罗夫音乐与音乐家辞典》并非孤证,下例为1934年英国《字母谱通讯》中的谱例,其男低音声部同样出现了低两个八度的l2。约翰·柯文是英国人,对于西方乐理比较熟悉,借用音组标记创制字母谱也在情理之中。当高/低达到两个八度时,使用数字“2”成为很自然的事情。至于小竖线有时为何被记为斜线或逗号?这或许与字母谱主要应用于声乐作品有关。人声音域一般为两至三个八度,字母谱常规八度加高低各一个八度即可胜任大部分作品,数字“2”很少使用。加之书写的随意性与打印条件的限制,久而久之小竖线有时就被记为斜线或逗号了。

谱例5(20)Granville Humphreys and G.W.Stubbings,“Tonic Sol-fa: ba or fe?”,The Musical Times,1934,Vol.75,p.1021.

(四)进一步的探讨

关于字母谱的高低八度符号,尚有以下问题做进一步的探讨:

一是景颇—克钦人的部分字母谱,为何同时使用小竖线与逗号?笔者认为,高八度统一用小竖线、低八度统一用逗号(谱例2、6),或许是有意为之。这样做的好处,是易于对高低八度的符号做区分。字母谱1/4或3/4附点的分隔符有逗号,文字歌词中有逗号,低八度是逗号,高八度若仍为逗号的话,一般民众阅读时容易混淆。而如果一个为小竖线一个为逗号,则比较清晰。

二是字母谱的八度认定并不十分严格。字母谱高低八度符号虽可能来自音组标记法,但毕竟不同于音组标记法。其究竟认定哪个八度为常规八度,以及不同八度的排列并无严格要求。如柯文1892年著作中的训练列表(21)John Curwen, The Standard Course of Lessons and Exercises in the Tonic Solfa Method of Teaching Music,London: J.Curwen & Sons,1892,p.106。,其五线谱、音组标记法有明确八度分列,而对应的字母谱却均未标明高低八度。谱例5第一小节女低音声部的“m|”与第二小节男高音声部的“m”为八度同音,却被列为不同的字母谱八度,这又体现出字母谱的灵活性。

四、景颇—克钦字母谱的变体

字母谱在景颇—克钦的长期应用中出现过一些变体,主要包括以下几种类型:

(一)采用傅谱节奏的景颇—克钦字母谱

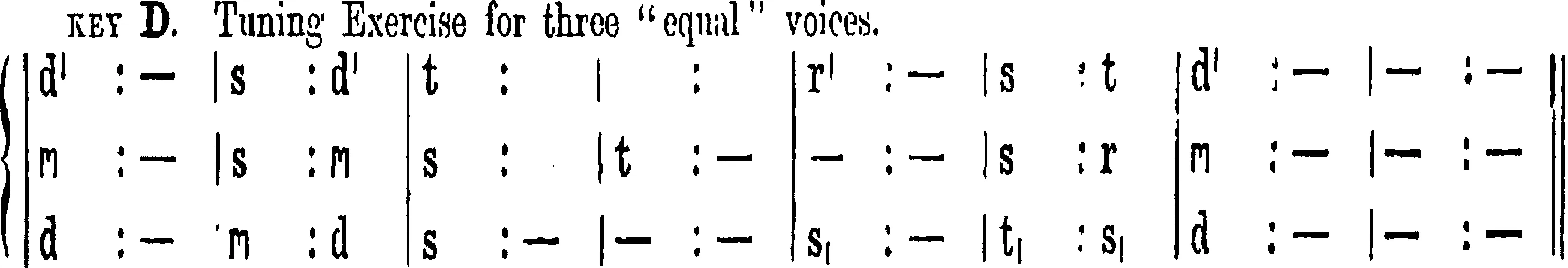

傅谱是20世纪初西方宣教士傅能仁在通用简谱基础上创制的一种改良简谱,流传于中缅边界的傈僳、日汪(独龙)、载瓦、怒、拉祜、佤、缅等民族支系,很受当地人欢迎,影响深远。(22)参见徐天祥:《傅能仁简谱研究》,《音乐研究》,2018年,第3期,第88—109页。傅谱与传统字母谱的某些符号有相似之处,例如二者均为首调乐谱,傅谱高低八度符号以右上、右下逗号表示,应脱胎于字母谱的小竖线、斜线或逗号;字母谱3/4附点符号为“.,”,傅谱有些四分之三附点符号记作“·′”等。字母谱产生在先,傅谱产生在后;柯文与傅能仁同为英国教会人士,傅谱的创制在一定程度上应受到字母谱影响。(23)缅甸神召会的缅文傅谱诗本,其乐谱知识介绍部分即将傅谱与字母谱的上下行音阶一一对应。不过在田野调查中笔者发现,傅谱对字母谱有着积极的反哺。傅谱最重要的特点是设计了全新、拉长的节奏体系,而当前景颇—克钦字母谱更常见的变体,是采用傅谱节奏的字母谱,其近年来甚至使用得比传统字母谱还普遍。

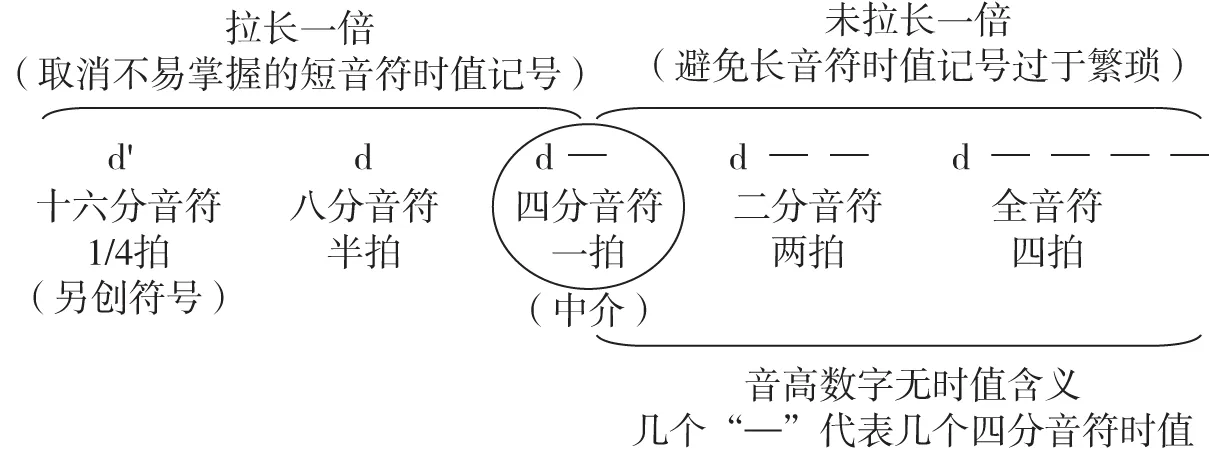

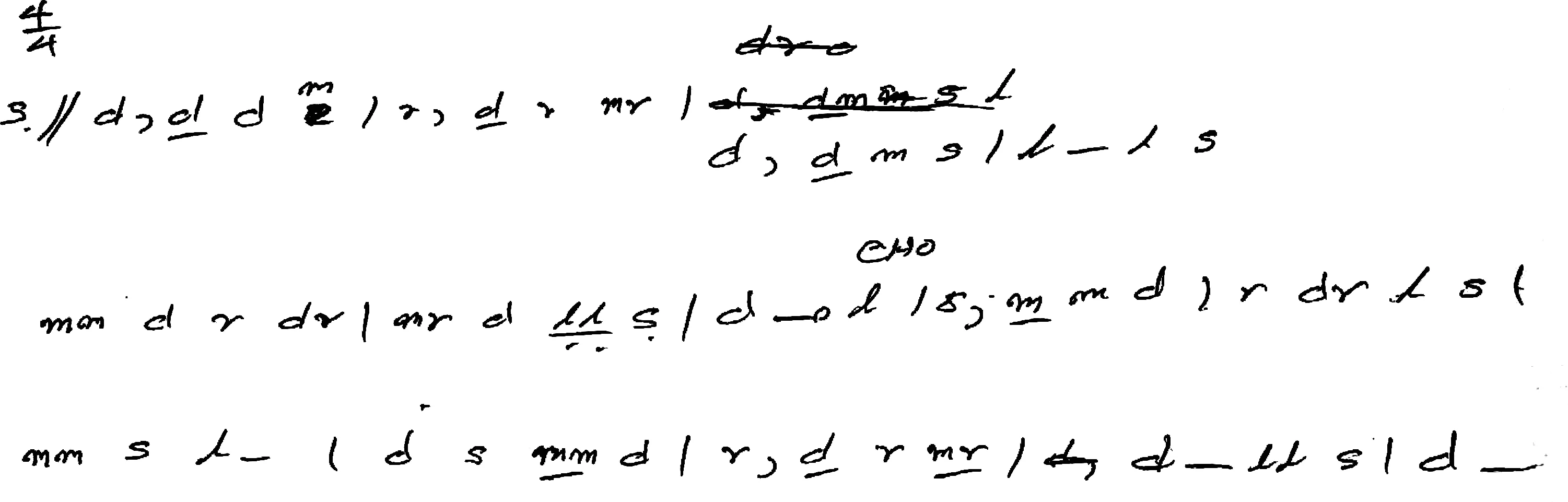

传统字母谱的主要节奏特点为:(1)使用几拍而非几分音符时值的概念,例如无论3/4拍还是3/8拍,均统一视为三拍子记谱。(2)以长小节线代表正式小节,短小节线对复拍子的内部结构作划分;“:”号为两拍之间的分隔符;“.”号为半拍之间的分隔符;“,”号为四分之一拍的分隔符。(3)三连音以‘‘符号分隔,一字多音的连线以下划线表示。(4)空拍直接以空白表示。这一特点在苗文谱中得到了延续;南太平洋岛国汤加的汤加谱,也部分借鉴了字母谱短竖线、冒号的节奏划分方式,并对之进行改变。而景颇—克钦当前使用的部分字母谱,并非为传统字母谱节奏基础上的改良,而是完全放弃了传统字母谱短竖线、冒号、点、逗号的节奏体系,而替换为傅谱的节奏体系,以“传统字母谱谱字+傅谱节奏”的方式形成了新式字母谱。

图6

傅谱作为一种改良简谱,其节奏体系在通用简谱的基础上改良而成,基本特点为:以中横杠“—”代表四分音符的时值;数字与“—”结合时(例如1 —),数字无时值内涵;数字独立存在时,代表八分音符;右上斜线“′”代表十六分音符(例如1′)。总体来看,傅谱对通用简谱的节奏有所拉长,有的拉长一倍,有的未拉长一倍。笔者曾以四分拍为例,用图例形式总结过傅谱的节奏拉长规律。(24)参见徐天祥:《傅能仁简谱研究》,《音乐研究》,2018年,第3期,第98页。现在看来,如果将傅谱的谱字“1”改为字母谱谱字“d”,用之总结采用傅谱节奏的景颇—克钦字母谱节奏拉长规律也是适用的:

图7

谱例6(25)根据该著其他乐曲的节拍信息判断,该谱例节拍疑为2/4。为采用传统字母谱节奏体系的克钦族浪峨文字母谱JesusLovesMe(《耶稣爱我》);同为此曲,谱例7为采用傅谱节奏体系的浪峨文字母谱,谱例8为采用傅谱节奏体系的克钦族峨昌文字母谱。同样一首在克钦族流传的西方赞美诗字母谱作品,却呈现为不同节奏体系、不同文字类型。在后两首谱例中,“:”“|”“.”等传统字母谱节奏符号不见了。与谱例6相比,后两首谱例标志性的傅谱节奏信息:第二小节最后一个sol音带有“—”符号。缅甸浪峨字母谱之所以受傅谱影响,有一定的历史渊源。20世纪上半叶西方神召会传教士马道民(莫尔森)等人先在傈僳人中传教,后影响至中缅的独龙(日汪)、浪峨、缅等人群。傈僳人等普遍使用傅谱,浪峨人的字母谱受其影响也就不难理解了,峨昌字母谱也是这一影响下的产物。

谱例6

谱例7

谱例8

除景颇—克钦族以外,拉祜族也使用傅谱与字母谱,其核心赞美诗集此前以字母谱记谱,现以傅谱记谱。2016年8月云南省澜沧县那步村编印的拉祜文《新米节献诗集》(CA SUH—CAˇBON CHIˇMVUH VE HKAW—YEH)共22首合唱,前11首用傅谱,后11首用字母谱。其字母谱也采用傅谱的节奏体系,拉长规律与浪峨、峨昌字母谱等相同。

谱例9

(二)采用通用简谱节奏的景颇—克钦字母谱

《努文》1984年曾引用过景颇—克钦字母谱实例。(26)曹鹏举:《景颇族字母谱——“来嘎努”》,《民族音乐》,1984年,第5期,第58页。笔者研读后发现,它并非传统景颇—克钦字母谱,而是采用通用简谱节奏的景颇—克钦字母谱。其特点为:

其一,保留了传统字母谱的谱字,如使用d r m f s l t,升高半音在字母后面增加e,降低半音在字母后面增加a。

其二,使用了通用简谱的节奏及辅助符号:(1)全部改用通用简谱的节奏符号,如两个八分音符直接在字母下方加横线“”。(2)高低八度直接在谱字正上、正下方添加点“·”;(3)连线条(一字多音)时不用横线,而改为上括号的连线。

景颇—克钦字母谱应用最广泛的,为传统字母谱与采用傅谱节奏的字母谱,采用通用简谱节奏的字母谱相对较少。不过缅甸密支那芒克仁寨的巴扎(风笛)老师跑张腊(Hpau Chyang La),曾提供给我一首手抄的字母谱巴扎曲。该曲原为克钦浸信会赞美诗PangYawngJingHpawShani(《全体景颇同胞》),曲调采用苏格兰著名民歌《友谊地久天长》,歌词由克钦近代文化教育人士罗宾以景颇文重新填写,曾译为载瓦、勒期、浪峨等文字。字母谱的手写本比较随意,并不规范,不过从中仍能看出该谱采用的是通用简谱节奏,高低八度符号也变为正上下方的点。(27)《努文》谱例以“X”代表空拍,而跑张腊的手写本用的是“0”,更接近通用简谱。

谱例10

以上两种变体字母谱的共同特点是,保留谱字、采用其他体系的节奏与辅助符号。如果从广袤的视野中审视,即可发现这在不少国家民族的乐谱改革中是一种共有现象。例如中国近代音乐家刘天华在改良工尺谱时,既保留了工尺谱的谱字和板眼,又增加了通用简谱/五线谱的节奏记号(28)方立平主编:《刘天华记忆与研究集成》,上海:上海教育出版社,2009年,第51页。;缅甸流传的缅文数字简谱(学界有称之为“扁狄谱”者(29)鹏:《“来嘎努”和“扁狄”谱》,《音乐爱好者》,1984年,第4期,第9页。),同样将通用简谱的阿拉伯数字替换为缅文数字,但高低八度符号、节奏符号等与通用简谱相似(谱例11)。甚至受西方乐谱影响,印度记谱法也可能部分带有这一特点。(30)参见陈露茜:《印度记谱法》,《音乐爱好者》,1981年,第3期,第24页。

谱例11(31)转引自〔美〕加文·道格拉斯:《东南亚陆地音乐》,王先艳译,南京:江苏凤凰教育出版社,2016年,第158页。

此外在其他字母谱抄本中,由于手写字母谱多为当地人自己抄录使用,因而记谱者只记录自己能看懂的主要信息作为提示,而不太讲究书写的规范。例如字母的大小写比较随意,省略了大部分节奏信息等。但从字母排列的疏密距离中,仍能够看出部分节奏信息。限于篇幅,这里不再一一例述。

五、关于景颇—克钦字母谱本土化问题的探讨

景颇—克钦字母谱是否为本土化的乐谱?学界有不同认识,如前述观点认为它是“景颇族创造的一种民族化的简谱”,而杨民康先生则认为它为“具沿用型特点的传统西方乐谱谱式”。(32)参见杨民康:《云南少数民族基督教赞美诗的文字记谱法研究》,《音乐研究》,2005年,第3期,第57页。这实际上是一个比较复杂的问题。

乐谱的本土化是指外来乐谱传入本地后,与当地文化结合并进行了变迁。例如相对于字母谱,苗文谱改用苗文字母记录,设计了新的升降号;相对于通用简谱,傅谱改用高低八度符号,用傈僳文字母代表变化音级,用傈僳数字读音作为唱名,设计了新的节奏体系并发明了一整套辅助符号;相对于通用简谱与字母谱,汤加谱更改了代表音高的阿拉伯数字,用汤加数字读音的音节作为基本音级与变化音级的唱名,借鉴了字母谱的部分分隔符号但用法又有差异;相对于通用简谱中的阿拉伯数字,“扁狄谱”改用缅文数字等。

笔者认为,探讨景颇—克钦字母谱是否本土化的前提,应当首先明确讨论的为哪一种类型的字母谱。景颇—克钦字母谱有前述传统样式,以及采用傅谱节奏与通用简谱节奏的变体样式三种类型。传统样式为世界各国通用的字母谱形式,是景颇—克钦人早期接收、使用的字母谱,此前学界接触的景颇字母谱也多为这一谱式。它并非景颇人的创造,而是西方人的创造。它保留了英国字母谱的原貌,谱字、唱名、节奏、辅助符号等基本未作变化。其谱字表面上看虽与景颇文字母相同,但这不是因为字母谱采用了景颇文字母,而是二者的字母均采用欧洲拉丁字母(英文字母),且字母谱的出现远早于景颇文。字母谱19世纪上半叶即在英国创制推广,而景颇文1895年方由美国人奥拉·汉森创制成功,字母谱传入景颇—克钦的时间不会早于19世纪末20世纪初,因此当地人使用的传统字母谱并非本土化的乐谱。

如果说景颇—克钦传统字母谱有哪些微调的话,笔者认为有两点;一是有的作品曲首增加了节拍号(谱例2、6),但这一点也不具有普遍意义,如前述一首赞美诗DAIMADUSHAGANGAMATUT(《主在召唤》)便无节拍号。二是有的乐谱用分号“;”代替冒号“:”。其原因应为两种符号外形相近,出现了替换、误用的现象,或早期打字机符号有限,因而用分号替代了冒号。(33)如DAI MADU SHAGA NGA MATUT(《主在继续呼唤》)全部使用分号,属于替换的情况;前述浪峨传统字母谱诗集基本使用冒号,但个别地方印为分号,属于误用的情况。以上为局部现象,且其变迁的出发点与客观效果也不是本土化。因而就作为景颇—克钦字母谱主体的传统字母谱而言,笔者赞同杨民康先生的观点,认为它不是一种本土化的乐谱。而采用通用简谱节奏的字母谱,同样未作本土化的改变,也不能作为本土化的乐谱。

与此同时,采用傅谱节奏的字母谱则在一定程度上实现了间接的本土化。因为傅谱本身就是西方通用简谱传入傈僳后的本土化产物,其节奏体系不同于西方原有的节奏规则。字母谱换用傅谱节奏,也因之带上了部分本土化的色彩。但这种本土化的程度是有限的,原因在于:(1)它并非在传统字母谱基础上直接进行的本土化,而是通过借用傅谱这一本土化谱式的节奏,而进行的间接本土化。(2)这种间接本土化的出发点,主要不是源自局内人对西方乐谱积极进行本土化的主观诉求,而是受当地广泛流传的傅谱影响的客观结果。(3)除节奏外,新式字母谱并无其他本土化的举措,谱字、唱名、符号等仍保持了原有样式,本土化的程度非常有限。

由此来看,传统景颇—克钦字母谱、通用简谱节奏的字母谱属于典型的西式乐谱,傅谱节奏的景颇—克钦字母谱则属于间接、有限本土化的乐谱。

不同于柯文时代,近年来字母谱在部分国家和地区逐渐式微。其在发源地英国的应用已不如柯文时代;中国内地20世纪前后曾流传有字母谱诗本,如今多为通用简谱和五线谱替代,景颇—克钦地区也相似。字母谱早年由西方传教士传入缅甸克钦族,在学校和教会中教授。大约20世纪20年代字母谱由缅甸传入我国德宏州景颇族聚居区,出现过用该谱记谱的教会歌曲、儿童歌曲、学堂乐歌、文蚌音乐、巴扎音乐等。(34)据曹鹏举《景颇族字母谱——“来嘎努”》中提供的讯息,第59—60页。而据笔者调查,随着五线谱的推广与简谱的流行,景颇—克钦人当前很少使用字母谱。中国景颇族无论基督教还是天主教,核心诗本均采用五线谱(翻印自缅甸诗本),不再使用字母谱;中国景颇族的专业音乐团体如德宏州民族文化工作团、德宏州景颇歌舞团(陇川)、芒市巴扎乐队、瑞丽市民族文化工作队等,均使用通行简谱;青少年景颇人受学校教育的影响,学习的也是通行简谱。

缅甸会众主要为克伦、克钦、钦、那伽等少数民族,据说克伦族、钦族会众识字母谱者相对较多,历史上克伦族还帮助西方传教士在克钦族中教习过字母谱合唱。目前缅甸克钦人的字母谱现状则不容乐观。其普通学校教育中没有音乐课程,音乐由教会在各类活动中教授,但统一使用五线谱;克钦浸信会、天主教等克钦主要教派普遍使用五线谱;傈僳、日汪等支系普遍使用傅能仁简谱;仅有少数教派及民众使用字母谱。这或许与当地字母谱的传统不够深厚,以及当地人认为五线谱“先进”是“国际通用”乐谱的心态有关。即便在字母谱较为兴盛、成为当地合唱中流砥柱的南非、斐济等国,也出现了提倡将乐谱改为“音乐通用语言”五线谱的观点。(35)Stevens,Robin S,“Tonic Sol-fa in non-Western Cultures: The Case for Its Continued Use in Choral Music Making”,Sentuhan: Proceedings—27th World Conference of the International Society for Music Education.Australia: International Society for Music Education (ISME),2006.pp.1164-1178.属于克钦族系统的缅甸傈僳人,甚至出现过原来一直使用傅谱,后改用五线谱,但普通会众不接受又改回傅谱的情况。景颇—克钦字母谱的现状,也成为部分国家字母谱现状的一个缩影。