基于新课程高考学术视野下历史教学的有效设计

马公启

摘 要:浙江省新课程历史学科的高考命题越来越呈现明显的专业化倾向,其主要表现为命题者热衷于把高校的学术研究成果转换成为高考试题,其本质就是把历史专业的思维方式和研究内容渗透到高考试题中。当前,史观已成为高考历史试题之魂。高考试题很好的体现了历史学科论从史出,史由证来不同于其他学科的特点。基于此,笔者以为教师理应根据这一倾向,在教学中适当引用当前历史研究的最新学术成果,以拓展学生的知识视野,培养学生的史学研究方法,提高学生的史学意识和人文素养。

关键词:新课程;高考学术视野;教学有效设计

一、史观:注重从史观的角度贯通中西历史,提升史学素养

《课程标准》规定:“在(教学)内容的选择上,应坚持基础性、时代性,应密切与现实生活和社会发展的联系。”这一指导思想在很大程度上和当前和平与发展已成为世界主题,传统的强调意识形态、阶级斗争史观已不再是史学研究的主导史观有关。近年来,除了唯物史观外,文明史观、现代化史观、整体史观(全球史观)、社会史观和生态史观等已经明显地影响着高考历史试题的命制,史观已成为高考历史试题之魂。因此我们必须了解新史观,并在教学中使用新史观整合历史知识,提升学生的新史观的运用能力。

以2012年浙江省高考文综试题第39题为例,试题如下:

去年是辛亥革命100周年,不少学者注重从世界历史的宏观角度来研究中国史上的这一重大事件。阅读材料,回答问题。

材料一1688年11月,威廉率1万多军队在英国登陆。詹姆斯二世召集大批军队,但当威廉的军队登陆后却未去指挥。众叛亲离之际,他在12月10日逃往法国。

——摘编自吴于廑等《世界史·近代史编》

材料二(1688年革命)真正“光荣”的地方:它是不流血的,它无须乎内战、屠杀、放逐或报复……往日国王及国会间糜费精神的竞争今改为两者之合作,而国会则占着上风。

——屈勒味林《英国史》

材料三

(1)中华民国建立时,除西班牙、葡萄牙殖民地外,世界上的共和国制国家寥寥无几。写出当时西方两个共和制大国国名的全称并简要评价其宪法。

(2)辛亥革命中没有流太多的血,这令人想起世界近代史上的“光荣革命”。请根据材料一、二,并综合所学知识,概述“光荣革命”的历史事实,并思考该事件为何被称为“光荣革命”。

(3)充分利用本题提供的所有线索,结合所学知识,论述辛亥革命的历史意义。

以辛亥革命100周年为切入点,本题涉及必修一“近代中国的民主革命”、“近代西方民主政治的确立和发展”以及选修四“亚洲觉醒的先驱”等有关知识点,着重考查了近代欧美代议制的确立和辛亥革命。题目设计的主旨是从世界历史的宏观角度来研究中国历史上的重大事件,其本质就是要求学生运用全球史观和文明史观去理解和认识历史,让学生在思考作答中习得、养育一种中外关联、古今贯通的学史悟性。本题从亚洲建立最早共和制大国和用不流血手段也能改变政体等新的学术视角重新理解辛亥革命的历史意义,立意新颖,思维独特创新,有极好的教学导向功能。它要求中学历史教学不仅要从教科书编者的视角去理解文本,还要关注史学界研究新动态,学会运用研究新成果来解读文本,理解历史。根据这一导向,笔者在《辛亥革命》这一课的教学中,设计了如下环节:

政治上,笔者从《中华民国临时约法》相关内容入手进行讲解:辛亥革命在中国历史上建立了第一个民主共和国,制定民主共和宪法,废除两千多年的封建君主专制。但是宪法的制定和宪法的有效实施是两回事,此后袁世凱称帝、北洋军阀混战等说明中国并未真正实现民主、法治。可见辛亥革命在政治上虽然没有实现中国的民主化和法制化,但在一定程度上促进了民主化和法制化。

同样的方法,让学生认识到:在经济上,辛亥革命后中国的民族资本主义工业虽然有了较大的发展,但依然是在“夹缝”中求生存,中国并没有走上独立自主的工业化道路。在思想上,民主共和的观念开始逐渐为人们接受,但辛亥革命并没有在思想文化领域引起一场深刻的变化,封建思想仍占统治地位。在社会生活习俗上,辛亥革命后,中国人的社会生活进一步发生变化,如衣、食、住、行,婚丧仪式,社交礼仪等都受到西方工业文明的影响,日常生活中平等、自由、开放、文明等思想逐渐被接受。但这种变化仅仅局限于大城市的一部分人,在广大农村传统封建习俗仍坚若磐石。

通过从现代化史观的视野分析,学生对辛亥革命又形成了这样的认识:辛亥革命引发了20世纪中国的第一次巨变,它作为中国现代化进程中的一座里程碑。但是辛亥革命没有完成反帝反封建的革命任务,没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,没有为中国成功开辟出一条独立自主的现代化道路。

二、史法:注重运用学术研究的视角与方法剖析历史,培养史学思维

近几年浙江省高考在试题命制中已经反映出史学研究的基本方法,是高考命题的新趋势之一,容不得我们忽视。节选2014年浙江省高考文综试题第39题,如下:

50年前,中法出于对独立自主的追求,冲破冷战坚冰,建立大使级外交关系。这不仅是两个国家、也是两大文明的历史性握手。阅读材料,回答问题。

材料三拿破仑是政治家、军事家、法学家。他强化中央集权,编纂《拿破仑法典》,创办法兰西银行。起初,推动革命深入,捍卫革命成果占主导;后来,日益与旧制度妥协,还建立帝制。对外战争既反对外国武装干涉,打击欧洲旧制度,传播革命思想;又侵略扩张,图谋称霸。前期战争的主导方面是反干涉,此后却逆转了。

对拿破仑的评价,学术界主要有以下主张:①杰出人物是时代的产物,又反作用于他所处的时代;②既要一分为二,又要分清主次;③区分人生不同阶段,动态评价;④区分不同活动领域,全方位评价。

——据李元明《拿破仑评传》整理

(3)中法历史上都涌现了不少叱咤风云的人物。如果请您评价拿破仑,您会更注重材料三中的哪种主张?请结合历史事实扼要展开。

从考查知识的角度,本题主要考查对拿破仑这一历史人物的评价。但从历史学术研究的角度,本题涉及史学研究方法中的史学评价,材料所提供的学术界对拿破仑评价的四种主张,即是评价历史人物的四种方法。这类题型呈现出一定的开放性和灵活性,考生在解答的过程过程中,既要做出选择,又能够运用自己所选择的方法去解读历史,能力要求较高,体现了我省高考试题由知识立意向能力立意的转变趋势。笔者以为,教学中也应根据这一转变趋势,调整教学思路,积极应对。如笔者在《开辟文明交往的航线》教学中设计了这样的讨论环节:

15、16世纪以来人们通常使用“哥伦布发现美洲”的提法,“发现”的意思是“使所有人和所有民族都并入欧洲文明”。

1984年,部分拉美学者倡议改称“美洲发现——两个文明汇合”。

1992年,联合围教科文组织主张以“两个大陆相遇500年”为主题,举行哥伦布航抵美洲纪念活动。

设问:“发现美洲”的提法是站在什么立场上看待哥伦布远航美洲的?“两个文明汇合”和“两个大陆相遇”提法的合理性是什么?

很显然,以上材料体现了“对哥伦布发现美洲”这一历史事件三种不同的看法。这样设计意图在于引导学生学会运用学术研究的视角去剖析历史,同时又要让学生明白研究历史的视角是多样的,研究历史的的立场也会影响对历史事件的评价和认识。这一教学环节的设计,达成这样的教学效果:学生认识到15、16世纪人们通常使用的“哥伦布发现美洲”,体现了当时的“欧洲中心论”以及欧洲的殖民者身份;“两个文明汇合”和“两个大陆相遇”提法则是从世界历史的发展和世界文明的交流的视角看待新航路开辟。

历史知识繁复多杂,教师在教学中不妨从当今历史学术研究方法的视野出发,注重传授学生历史学习研究的途径和方法,注重训练和培养学生的史学思维,有助于学生认识历史事件和历史现象的本质内涵。

三、史论:注重感知研究同一历史现象的不同结论,形成史证意识

《课程标准》对“过程与方法”这一教学目标进行这样论述:“掌握学习历史的基本方法。学习历史唯物主义的基本观点和方法,努力做到论从史出、史论结合;注重探究学习,善于从不同角度发现问题、积极探索解决问题的方法;养成独立思考的习惯,能对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐释。”论从史出,史由证来是历史学科不同于其他学科的特点。历史思维能力的培养,历史经验教训的获得,情感态度价值观的形成,必修立足于可靠的史实,这是历史教学的本质特点。近年来,浙江省高考试题在这方面有了很好的体现和引导。如2013年浙江省高考文综试题第39题,节选部分内容如下:

1750-1850年是西方文明突飞猛进的重要阶段。阅读材料,回答问题。

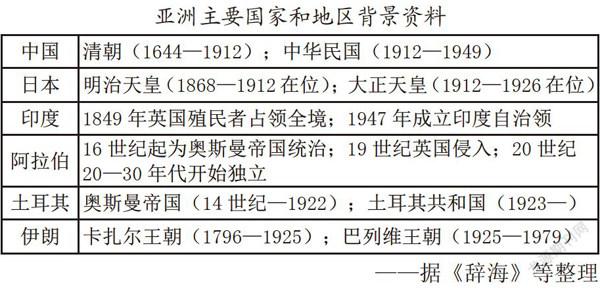

材料三在1750年,中西方的差距并不大;到了1850年,双方的差距不啻天壤之别。这不仅是中西方的差距,也是东西方的差距。到19世纪中期,印度完全沦为殖民地,埃及岌岌可危,地跨欧亚非的奥斯曼帝国风雨飘摇,伊朗横遭列强干涉。

本题主要考查1850年左右,中西方差距拉大的原因。材料概括了学术界现有的三个觀点,即是三个不同的历史结论,要求考生选择其一,进行论证。很显然,试题考查学生论证历史结论的能力,体现了历史学科所独有的学科特点。在历史学习中,我们经常会碰到“历史现象”与“历史结论”的区别问题,学生也会经常搞混。在这里,笔者予以明确:“历史结论”是在对历史现象的理性认识和基本判断基础上形成的结论。如何引导学生理解和认识教材中所给予的一些历史结论,是我们教学的难点。高考试题这一命题趋向,直指当前中学历史教学难点,有助于引导教师改变教学方向,让历史教学更符合历史学科的本质。

教材中对历史事件研究的结论性表述,随处可见。我们在教学的过程中,除了要求学生理解掌握必要的历史基本知识,更重要的是教会学生如何理解和把握这些历史结论,清楚历史结论的获得基本途径和方法。简单地说,就是历史研究的证据意识,即史证意识。仍以《辛亥革命》为例,笔者设计这样的教学环节,引导学生进行讨论:

有人认为辛亥革命因没有完成反帝反封建的历史任务而失败;有人则认为辛亥革命是中国“从君主到民主”社会转型的成功开始。你赞同哪种看法?并说明理由。

设计这一环节的主要目的就是要让学生从教材所给出的历史结论中跳出来,教师给与提供不同的历史视角,全面理解辛亥革命在中国历史进程中的作用:辛亥革命有其应有的历史功绩,如推翻清朝的封建统治、结束两千多年的君主专制政体;建立了资产阶级共和国,使人们获得了一些民主自由权利;民主共和的观念逐渐深入人心等等,但应理性认识到辛亥革命后中华民国名存实亡,中国依然受到封建主义和帝国主义的压迫和剥削,中国半殖民地半封建的社会性质依然没有改变。

对历史结论进行论证,需要学生具有翔实的史实证据、严谨的史学思维判断。这样的教学设计无疑训练了学生的分析、解决问题的能力,形成了史证意识。

参考文献

[1]《普通高中历史课程标准(实验)解读》历史课程标准研制组编写江苏教育出版社

[2]《2012年浙江省高考命题解析·文科综合》浙江省高考命题咨询委员会编著浙江摄影出版社