急性中风病阳虚证证候临床观察

唐 军,刘宏玲,任胜洪,聂代数,程 永,王拥军

(1.重庆市中医院脑病科,重庆 400021;2.重庆市酉阳县人民医院,重庆 酉阳 409800;3.重庆市九龙坡区中医院,重庆 400080;4.重庆市云阳县中医院,重庆 云阳 409800;5.重庆市渝北区中医院,重庆 401120;6.重庆市酉阳县中医院,重庆 酉阳 409800;)

中风病属中医“风、痨、臌、嗝”四大难证之一,以发病率高、死亡率高、致残率高、复发率高为特点[1]。目前中医主要从风、火、痰、瘀、阴虚、气虚等方面对中风病的病机进行阐释,将中风病证候分为风证、火热证、痰证、血瘀证、气虚证、阴虚阳亢证6 个基本证候[2]。我们多年临床发现,有一部分中风患者以阳虚证的临床表现为主,以平肝、熄风、化痰、活血、通络、益气等法治疗,疗效都不理想,而采用温阳益气活血法治疗则效果较好。为了明确此类证型在临床上是否存在以及该证型的证候特点,我们观察研究急性中风病的临床证候特点,报道如下。

1 临床观察

共300例,均为2012年1月至2017年6月我们收治的急性中风患者。男192例, 女108例;年龄42~79岁,平均(68.60±10.13)岁;脑出血121例,脑梗死179例。

采用1986年中华医学会第2次全国脑血管病学术会议第3次修订标准,和全国脑病急症协作组第2次会议通过的《中风病诊断与疗效评定标准》[3]。

纳入标准:①观察期内住院患者,符合中风病诊断标准;②年龄30~80岁;③无性别限制;④病程2周以内急性期未经治疗;⑤经CT或者MRI诊断为脑出血或者脑梗死。

排除标准:①不符合中风病诊断标准, CT或者MRI不支持诊断的;②年龄大于80岁或者小于30岁;③发病时间大于2周的恢复期和后遗症期;④发病2周内经中医治疗;⑤蛛网膜下腔出血、多发性硬化、脑肿瘤等引起的肢体功能障碍;⑥因为外伤、手术等其他原因引起的肢体功能障碍、意识障碍。

2 观察方法

按照证候规范化、诊断标准化、客观化、定量化的原则,参照《中风病辨证诊断标准》[2],制定统一的标准和统一的临床观察表,设立风证、火热证、痰证、血瘀证、阴虚阳亢证、阳虚证等7个基本证候。对相应证候的症状、舌象和脉象等进行记分,每个证候大于等于7分时则该证候诊断成立,7~14分为轻度;15~22分为中度;大于23分为重度。观察内容包括一般情况、既往病史、个人史和常见的症状,舌体、舌态、舌质、舌苔、脉象,基本证候以及血脂、血液流变学、血小板聚集试验及CT等项目。

阳虚证参照《中医诊断学》(第7版)[4]、《医理真传》[5]、《中华人民共和国国家标准中医临床诊疗术语证候部分》[6]制定。中风病阳虚证的标准如下:①中风:卒然昏扑、半身不遂、口舌歪斜、不语或者言语蹇涩、偏身麻木或者仅有半身不遂。②阳虚证:身重畏寒2分,四肢不温3分;口淡不渴或渴喜热饮1分;神疲乏力3分,嗜睡4分;小便清长1分,尿少浮肿2分;大便溏2分,完谷不化3分,泄泻,滑脱不禁4分;面色晄白2分,唇口青白3分;舌质淡4分,舌体胖5分;苔白滑3分,青滑4分,水滑5分;脉沉迟无力2分,脉浮空,细微无力3分。③可以兼见气虚、痰湿、瘀血证,如肥胖、神疲、乏力、气短、汗多、指甲青紫,舌暗有瘀点,脉沉弦或涩、结、代等。

2 观察结果

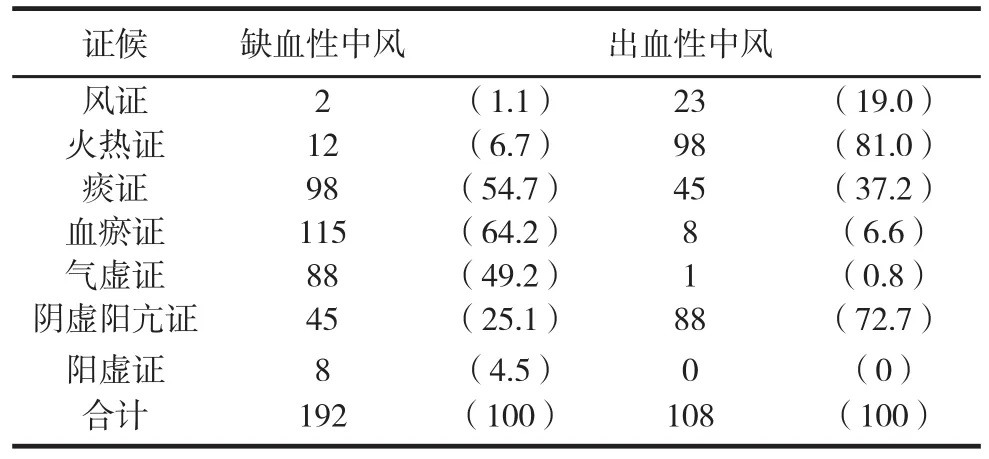

急性中风病临床证候分布特点见表1。

表1 急性中风病临床证候分布特点 例(%)

急性缺血性中风和急性出血性中证候分布特点明显不同,缺血性中风主要以痰、瘀、虚为主,风证和火热证在缺血性中风中少见,而出血性中风以火热、阴虚阳亢、痰热、风证为主,气虚、血瘀证在出血性中风中少见。在急性缺血性中风中按照制定的标准,出现8例阳虚证型,占4.5%。

急性中风病阳虚证型证候特点。8例阳虚证中,年龄均60岁以上,男5例、女3例,按照我们制定的评分标准,9分1例,10分2例,12分3例,13分2例,其中脉象细微、神志嗜睡、肢体畏寒、浮肿、舌淡暗苔水滑所占比例最高。中风发病基础疾病中糖尿病肾病1例、冠心病、心衰2例、房颤3例、甲状腺功能减退1例、慢性肾衰1例。阳虚证中合并瘀血证6例,合并痰证4例,同时合并痰瘀证3例,未发现合并火证和风证。

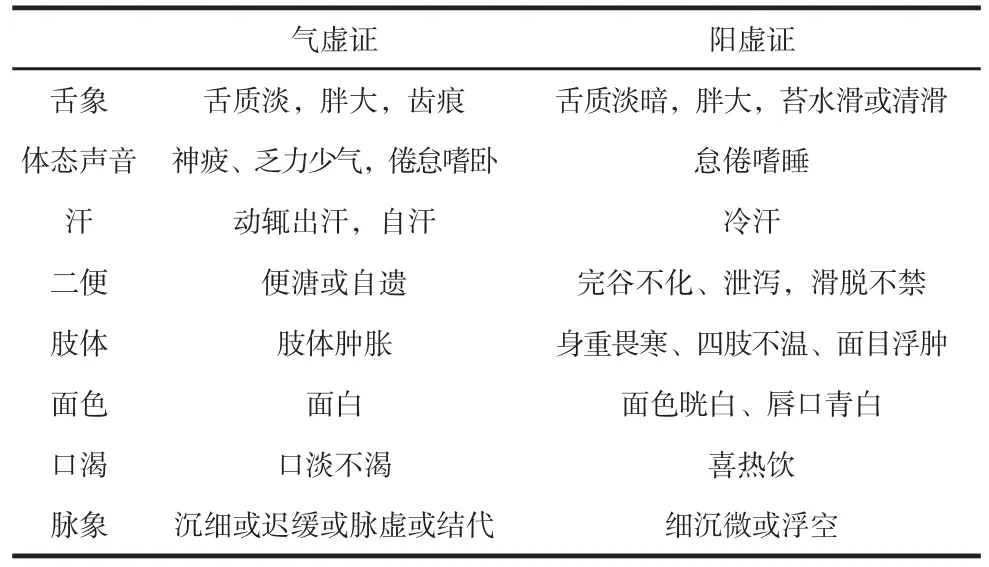

急性中风病阳虚证与气虚证异同见表2。

表2 急性中风病阳虚证与气虚证异同

3 讨 论

目前中医界对中风病没有明确的提出阳虚证,对阳虚证的研究报道少,也无相关的证型及辨证诊断标准。如丁甘仁把中风虚证分为阳虚和阴虚,而对于阳虚证则分为阳虚夹痰、阳虚脾湿、阳虚外风等,分别治以温阳、健脾、化痰、除湿、通络等,用药以附子、桂枝、川芎等辛温之品为主[7]。马德娴[8]报道了以附子理中汤治疗脾肾阳虚中风验案。周建华[9]报道了采用温阳益气法,以四逆汤加减治疗肾阳虚中风2例的验案。王翠英等[10]对有温阳益气的温脑汤(黄芪30g,干姜15g,肉桂15g,红花10g,白芥子10g)进行实验研究,证明温脑汤对脑缺血大鼠损伤的有保护作用,阐明温脑汤有抑制有害自由基产生、诱导SOD、GSH生成,具有保护脑细胞的作用,对脑缺血损伤具有治疗作用,为温阳益气法治疗中风提供了实验依据。任晋婷等[11]对王永炎教授中风病“阳( 气) 虚化风”的病机认识进行了理论阐释,但也没有明确提出阳虚证证型。

《素问·生气通天论》云:“阳气者,精则养神,柔则养筋”,又云:“阳气者若天与日,失其所则折寿而不彰”,因此阳气是人体生命的根本,人体的生命活动、机体的正常功能需要阳气的温养,阳气充沛,则人体头脑精明,思维敏捷,语言流利,肢体灵活,而阳气虚衰,必然出现精神疲惫、嗜睡,肢体无力,畏寒、四肢不温。痰、瘀等是中风病中十分重要的因素,但此类致病物质的产生与阳气不足密切相关。《素问·阴阳应象大论》云:“阳化气,阴成形。”阳气除了温、养,还有气化的功能,人体若阳气不足,阳不化气,将导致有形物质的积聚,而形成痰、成饮、成瘀。阳气有推动血液运行的功能,阳气虚衰,温运无力,必然导致血液瘀滞;体内水液代谢,靠五脏协调活动,阳虚则肾不化水,脾失健运,肺宣降无功,水聚成痰、成饮,而成为中风的物质基础,最终“五脏气争,九窍不通”而发为中风。

研究发现在急性缺血性中风中出现一定比例的阳虚证型,该证型以脉象细微、神志嗜睡、肢体畏寒、浮肿、舌淡暗苔水滑为主要辨证要点,常合并痰瘀证,常见于老年人,合并心肾疾病。《素问·上古天真论》云: “男子…五八肾气衰..六八阳气衰竭于上。”由于摄身不慎,饮食不节、起居无常、劳欲无度,导致阳气虚衰,因此一些中老年人多有畏寒、乏力、精神疲惫等表现,又常见有形物质积聚的现象,如痰多、流涎、排尿不畅、舌下脉络增粗,甚至下肢水肿等,在此基础上就极易发生中风。郑钦安在《医法圆通·中风》谓:“凡得此疾,必其人内本先虚。”“余常见卒倒昏迷,口眼斜,或半身软弱,或周身抽掣,众人皆作中风治之,专主祛风化痰不效,余经手主治先天真阳衰损,在此下手,兼看何部病情独现,用药即此攸分。要知人之所以奉生者,恃此先天一点真气耳。”阳气是人体生命活动的根本,有温、养、化、通的功能,由于摄身不慎,饮食不节、起居无常、劳欲无度,导致阳气虚衰,生痰成瘀,再在内外因素的作用下阻塞经脉就可发为中风。此类中风除了半身不遂、言语不利等以外,还常有形体肥胖,面色㿠白或者黧黑,唇口青白,畏寒肢冷,乏力神疲,声低息短,少气懒言,身重畏寒,舌淡苔白或者青滑或黑润青白色,浅黄润滑色,满口津液,舌体胖大,脉沉细无力或浮空等而成为中风病阳虚证。

急性中风阳虚证的识别对指导辨证论治有一定的临床意义。