地域歧视何时休

■丨成 奔

比回避更好的做法是带着一丝警惕和更多的包容去接触、了解其他人,或许在日积月累中就能发现更普遍的人群像,逐步消除潜意识里的刻板印象,真正地接纳理解他们,自己多了一个朋友,社会歧视链也少了一份子。

许多中国人对地域歧视都不陌生。中国的地域歧视从先秦就开始了,当时各国都不约而同歧视宋国人;到了宋代,则是南北方互相歧视,到了现代,河南人、东北人、北京人、上海人、广东人都被扣上过各种帽子……

随处可见的地域歧视

10多年前,上大学的第一堂课,要求班上的每一位同学都作一个简单的自我介绍。已经忘记其他人都介绍了什么,只记得一个河南女孩的介绍。她说:“我来自河南,我不偷不抢,不懒也不馋,希望能通过我改变大家对河南人的看法。”作为一个西南妹子,我对她的介绍印象深刻,在感到奇怪的同时也发出了一个疑问,难道,河南人的名声很不好?

后来,一些来自青海、河北、陕西、山西的同学或多或少的告诉了我一些河南人的种种事迹。这些事情或是他们的亲身经历,或是道听途说。但归纳起来就是:河南人不是好人。

去年,有一个河南姑娘在网上发文《生而为河南人,我很抱歉?》,文中称自己作为一个河南人曾经自卑焦虑,但河南并不是某些人认为的那样穷山恶水出刁民,我们都不应该用地域去评价一个人,河南人不过度敏感,其他人不过度解读,所有人就事论事,把所有的地域化成一个中国,这才是社会所需要的。

这篇文章引起了许多河南人与非河南人的热议。不少河南网民自报家门,并附上自己引以为傲的成绩,或例举河南名人,如宁泽涛、朱婷等,以此证明河南同样是人才辈出的好地方;有的网民从历史文化、粮食产量、正能量事迹等多方面强调河南在中国发展史上一直占据着不可忽视的地位。

也有网民回顾自己遭受地域歧视的经历和心路历程,有的人可能碍于形势选择沉默忍耐,有的人选择反击夺回自己理应得到的基本尊重,还有人在与社会深入接触的过程中完成了心灵的蜕变,正确地理解地域歧视现象,重拾自信和自尊。

其他地域网民对这一话题的看法主要有三种,第一种是从自身经验和认知否定河南人素质低、偷井盖等刻板印象,他们或结交了一些河南朋友,或通过实地旅游看到了真实的河南,普遍都认为河南人热情、朴实,还盛产“女神”。

第二种就事论事地陈述被河南人“坑害”“欺骗”的经历,多数网民因为连续遇到了素质不太高的河南人,而产生了一定心理“阴影”,晕轮效应令他们对河南人多少有些忌惮或者是警惕。部分网民认为这种心理是可以理解的,但是切忌因此让河南人承受不公平待遇,或在零接触的情况下就匆忙打标签。

第三种是非河南网民抒发对地域黑、地图炮的共鸣,包括东北快手、上海排外、湖北奸诈等等。一方面负面信息更容易令人们印象深刻,媒体报道也偏好曝光负面事件,经过长期的选择性接触、选择性记忆,简单的标签化和刻板印象自然而然就形成了。

近来,在网上,地域歧视又有“卷土重来”的趋势。不过,这次的被歧视对象主要是东北人。近年来,东北成为中国最招黑的地区,“刻板印象”和“群体极化”都在起作用。2014—2015赛季CBA总决赛第6场,比赛开始前两天,辽宁男篮突然宣布门票涨价,而对于已经售出去的票作废退款;2016年春节,哈尔滨“天价鱼”事件,剧情几度反转,最终认定店家违规;2018年元旦,亚布力阳光度假村董事长毛振华雪地喊冤,雪乡屡次宰客。今年“五一”期间,东北文身男在广西“偷香蕉”被打,又让东北被结结实实地黑了一次。

社会上总是会有太多言论,简单粗暴,一句话给某个地域的人或从事某个职业的人下了定义。带着一种“我就是知道”的骄傲和快感,轻易给那一撮人群下了“死刑”。

曾经有个东莞的男生写了篇文章,说习惯用三句话回答非东莞人初次见面时的问题。大致如下: “对,我是东莞人。”(你是东莞的?)

“是。”(我听过东莞!那里色情行业挺发达的!)

“不知道,没去过。”(那你一定去过很多次啦!服务真的那么好吗?)

关于地域歧视的太多,在一些土生土长的上海人眼中,中国只有两种人,上海人,非上海人。这当然只是笑谈,但不可否认的是这种现象确实存在。

在东北人眼中,南方(大概指黄河以南?)的男的都不够爷们,都是娘炮,没错,俺就说你了咋的?

北京包容性较强,但对于“纯”北京爷们而言还是会存在,“哪里的?哦?浙江的?原来乡下人啊。”嘴上不说,心里还是挺诚实的。

…………

地域歧视非中国独有,美国各个州之间互相讽刺,西部州的人会被看作乡巴佬;英国的苏格兰人就和威尔士人合不来,但他们都觉得爱尔兰是吝啬鬼;日本关东和关西人互相看不顺眼……

一个个体讨厌另一个个体可以简单地说出原因,但是一群人为何会对某一地域的人所产生的厌恶甚至敌视的态度,情况就要复杂许多。人们对特定地域人群的形象是经过长时间才构建起来的,并且深化为较为固定的社会记忆。

如何破解地域歧视

地域歧视如此普遍,是因为它根植于人性。地域歧视属于一种“刻板印象”,“刻板印象”通常是指对一类人或事物持有的一套固定看法。人类的刻板印象在漫长和残酷的进化中产生——世界无比复杂,而人脑处理信息的能力却非常有限,当一个原始人见到蛇,他的大脑无法马上判断蛇是否有毒,最优的生存策略就是赶紧逃跑(停下来琢磨蛇有没有毒的原始人,死亡率高,基因传不下来)。

久而久之,见到蛇需要跑的刻板印象,成为人们的潜意识。这种认知事物的简化机制,帮助人类存活至今。

心理学的研究还发现,当态度相似或基本一致的人们互相交流讨论时,他们通常会以接受观点中更为极端的看法而告终,这个过程被称为“群体极化”。

研究地域歧视的专家发现,地域歧视是目光短浅者满足自大心理的载体,其主要为排外功能,达到获取利益的目的,最终表现为地域歧视,并且最理想的歧视对象,无疑就是近在咫尺的异族。从中国几千年来的文明史发现,自古以来每个朝代都有地域歧视的存在,如比如春秋战国的诸子,都歧视宋人,这是因为春秋列国的始祖都是周天子的同宗或功臣,而宋人却是被周人所灭的殷人后裔;作为被歧视者,宋人却歧视弱小的郑国人,获得了心理上的满足;后来,秦始皇统一列国之后,宋人和郑人又成了大家眼中的“愚人”。

诺贝尔经济学奖获得者加里•贝克教授指出,只有当歧视者愿意放弃一定的利益,例如收入、利润、工资、或者享受,以便满足他个人的偏好时,才是歧视。因为二战的关系,美国人现在歧视德国人,雅典人传统的歧视对象是斯巴达人,法国人的传统嘲笑对象是比利时人,在所有的欧洲民族中还有一个共同的歧视的对象——犹太人。由此可见,地域歧视是一个共同现象,几乎每个民族、每个国家都有一个满足其自大心理的歧视对象。

大学毕业后,我的那位河南同学考上了中山大学的研究生,研究生毕业后成为了一名高校教师。她的努力、拼搏大家都看在眼中。现在,她已经定居在广州,融入了当地的生活,但她从不避讳自己从哪里来。10多年过去了,她通过自己的努力实践了当初的诺言,也消除了她身边的一些人对河南人的刻板印象。

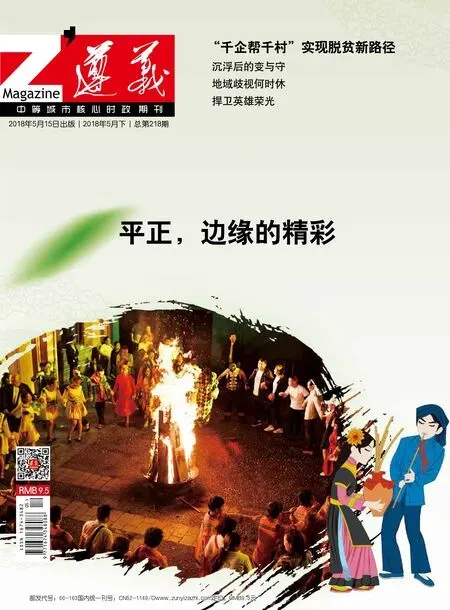

随处可见的地域歧视(丹尼斯/图)

地域歧视是全社会的共同任务,需要各方面的共同努力,政府、社会和公民个人都应该分别承担起各自的责任和义务。这也是社会各界的共识。一项关于地域歧视的网上调查结果也证实了这一点:近八成的网友认为,要提高自身素质;有一成半的网友认为,应该通过法律手段来解决地域歧视;也有6.65%网友则主张通过政府的力量来解决。

对于如何破除地域歧视,社会学家刘文昭在其发表的一篇文章中阐述道:一些人认为地域歧视对特定地区民众的名誉和情感造成了损害,主张用法律打击“地域歧视”。

想到用法律解决问题是好事,但个人私域内的地域歧视却不适合用法律解决。如前文所说,刻板印象深植于人性,在此基础上产生地域歧视或地域崇拜,太过寻常。一个人在私下里说些歧视“某地人”的话,不会给某地人带来具体的损害,如果这都要承担法律责任,那大江南北岂不遍地诉讼?庞大的司法成本又该由谁承担?

因此,在私人领域反对地域歧视,应该通过道德引导,循序渐进,而不是动辄诉诸法律。

在公共领域,尤其是在制定公共政策时,则一定要避免地域歧视,因为这不仅涉及这些地区公民的情感,更涉及他们的具体利益。如果一个地方的派出所打出“坚决打击河南籍敲诈勒索团伙”的横幅,河南人在这个地方基本的生活和工作必然会受到影响。

对于如何正确理解地域黑,很多网民提到“每个地方都有好人坏人”“好鸟和坏鸟都有,不是林子的问题”,归根结底就是理智区分个体和整体的关系,避免一概而论。大众需要深刻认识到人口的多样性和个体的特殊性,不能因为一个人或几个人的污点去抹黑成百上千万人的素质和人格。

有的人可能不会选择“黑”而是简单的远离,将受到危害的风险降到最低,事实上,这种单凭地域而产生的差别对待也是一种隐形的歧视。不管出于何种原因,对其他地域形成了一些负面印象,比回避更好的做法是带着一丝警惕和更多的包容去接触、了解其他人,或许在日积月累中就能发现更普遍的人群像,逐步消除潜意识里的刻板印象,真正地接纳理解他们,自己多了一个朋友,社会歧视链也少了一份子。