“土豆专家”李飞

文_当代贵州全媒体记者 / 尹邦明

李飞主持选育的马铃薯新品种黔芋8号,通过贵州省农作物品种审定委员会审定,在全省推广种植。他是全国第一个在马铃薯上发现耐寒基因的人,研究成果已经由真菌克隆印证。

3月的贵州大地,乍暖还寒。

在省农科院马铃薯研究所,一旁的试验基地已被翻新等待播种马铃薯。

“这样的天气对马铃薯的种植和生长不利。”贵州省农科院马铃薯研究所副所长、中国农科院博士李飞告诉记者。

这个判断,源于他16年从事马铃薯研究的经验。

马铃薯引进到贵州已有400多年的历史。尽管贵州是全国最早种植马铃薯的省份之一,但对它的研究在21世纪以前,几乎还是空白。

2002年,李飞开始从事马铃薯遗传育种研究,对贵州马铃薯黔芋1号、2号、3号、5号、7号品种付出了心血汗水。2016年,他主持选育的马铃薯新品种黔芋8号,通过贵州省农作物品种审定委员会审定,在全省推广种植。因为在该领域的贡献,他先后获得国家科技进步二等奖、中华农业科技一等奖、贵州省科技进步一等奖等荣誉。

与土豆结缘

从贵州大学农学院园艺系毕业后,李飞就和土豆结缘了。

2003年,李飞作为贵州省农科院的工作人员前往黔南州罗甸县董王乡推广脱毒马铃薯种植。

董王乡位于罗甸县西北部,喀斯特地貌广布,岩山面积占全乡总面积的80%以上。由于土地贫脊,严重缺水,当地的苗族群众种植的作物大部分是玉米,一年下来,收入微乎其微。

李飞告诉记者,那时候董王乡几乎不种杂交水稻,也不种马铃薯,90%的农户养猪要两到三年才出栏。

李飞自带被子和米粮,住进村里,推广脱毒马铃薯威芋3号。2003年,董王乡种植了1000多亩马铃薯。

那一年,李飞26岁。

2005年,李飞赴北京中国农科院攻读硕士学位,师从现国家马铃薯产业技术体系首席科学家金黎平研究员,主要研究方向为马铃薯遗传改良。

硕士毕业后,李飞从中国农科院蔬菜花卉研究所引进了4万多个基因型的马铃薯育种材料到贵州开展马铃薯新品种选育。

次年,贵州省的马铃薯种植面积虽然在增加,单产和总产却出现下滑。原来,从山东和云南引进的薯种,抗晚疫病能力低,抗冻能力弱,不适应贵州的气候条件。

为了解决这一问题,2009年,李飞攻读中国农科院博士学位期间,以马铃薯野生种的耐冻性评价以及耐冻基因的挖掘作为研究方向。

目前,李飞已发现了马铃薯耐寒基因,他是全国第一个在马铃薯身上发现耐寒基因的人,研究成果已经克隆在真菌上得到印证。

“我一直都在与马铃薯打交道,将来也还要继续打交道。”李飞说。

李飞在马铃薯实验基地观察马铃薯长势。(受访者供图)

11年潜心育种

在贵州,山地和丘陵居多,低纬度高原的立体气候,让贵州冬作马铃薯的种植有着现实的可能性。

一次去黔南州三都自治县考察时,李飞看到一些群众种的老品种马铃薯遇到低温冰冻,抗冻能力弱,最终颗粒无收,他暗下决心,一定要培育出适合贵州冬季生长的马铃薯种。

起先,他单纯地研究马铃薯的耐冻性,企图解决防冻环节的问题,但抗冻只是马铃薯实现冬季种植的第一步,要让老百姓真正通过种植马铃薯得到收益,还得培育出生长周期短、高产的品种。

而这其中的难度有多大,只有李飞自己知道,“要筛选出早熟又抗晚疫病的品种,真是难上加难。通常的早熟品种都不抗晚疫病,两个性状并不关联。”李飞说。

迎难而上,说干就干。2006年,李飞和他的团队开始配制杂交组合;2007年春季进行温室育苗;2009年至2011年进行田间株系鉴选;2012年进行品系预备试验;2013年进行品系比较试验;2014年至2015年参加贵州省马铃薯区域试验和品质检测……

2016年,经过系统选育以及多年的田间实地论证,李飞终于选育出中早熟马铃薯品种“黔芋8号”,并通过贵州省农作物品种审定委员会审定。

11年春去秋来,4000多天,李飞带着团队就这样年复一年地试验着,他的实验室里保存着不计其数的马铃薯试管苗。

“‘黔芋8号’生长繁育为82天左右,拥有抗病性好、二次生长发病率低、结薯集中、商品薯率较高、蛋白质含量较高等特点,是鲜食特色品种。”李飞说。

目前,“黔芋8号”已在贵州多个地区开展微型薯繁育,并在毕节、六盘水等地生产种薯约100亩,成为贵州马铃薯产业发展过程中的主推品种之一。“待种薯成熟后将在全省进行大面积推广、种植。”李飞说。

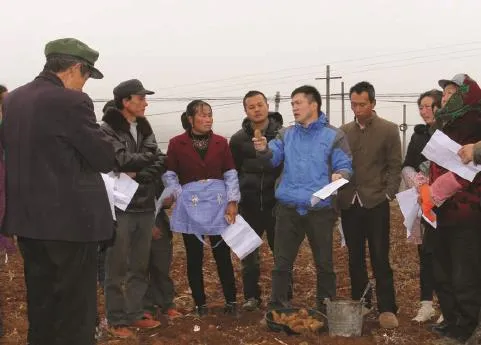

李飞(右四)在黔南州三都自治县周覃镇给村民讲解“黔芋8号”马铃薯的特性,并指导配套的种植技术。(受访者供图)

扎根基层富百姓

在三都自治县周覃镇的早熟马铃薯种植基地,李飞一大早就来到地里指导村民种植马铃薯和喷洒晚疫病防治药剂。“3月上旬一直到4月份收获,晚疫病开始发病了,不处理的话至少产量会减少30%以上。”李飞说。

“李所长到田头指导,所以才有那么高的产量。按去年一亩2500公斤,今年种的46亩我估计最低都有25万元的收入。”望着自家地里刚种下的马铃薯,新仰村村民吴荣全说。

在周覃镇,像吴荣全一样,靠种植马铃薯脱贫致富的不下万人。但就在几年前,这个时节的土地仍然杂草横生。

“千年大山万年塬,洋芋开花赛牡丹。”昔日不起眼的马铃薯,如今变成了农民发家致富的“金蛋蛋”。

如今,马铃薯作为贵州的第三大粮食作物,2017年种植面积1100万亩,居全国第二位。

2017年,作为贵州“万名农业专家服务‘三农’行动”的一名科技特派员,李飞将自己的研究基地再一次转向基层。

在开展新品种选育工作的同时,李飞也注重新技术的推广工作,包括种薯和商品薯的高产栽培技术、轻简化栽培技术;注重农机具的使用,特别是小型农机具的使用,提高生产效率。

“为打赢脱贫攻坚战,服务好‘三农’,我们义不容辞。”李飞说。

为了让老百姓种植的马铃薯创造出更多的经济价值,李飞还主持研制出了马铃薯花生冰冻曲奇、马铃薯榛子千层酥、马铃薯芝士蛋糕等马铃薯主食制品,丰富马铃薯食品的品种。下一步,李飞还准备将马铃薯主食化推向航空食品和学生营养餐。