聚苯胺的发展及其防腐性能研究

许颖蕊,李丽华,张金生,刘宁,王晶

(辽宁石油化工大学,辽宁 抚顺 113001)

聚苯胺的发展及其防腐性能研究

许颖蕊,李丽华,张金生,刘宁,王晶

(辽宁石油化工大学,辽宁 抚顺 113001)

聚苯胺由于其良好的性能受到广泛的关注。首先综述了聚苯胺在国内外的发展的概况,以聚苯胺的独特性能、化学结构、聚合机理以及聚合工艺作为出发点,研究了聚苯胺的防腐机理及其应用,并且对将来聚苯胺的生产工艺流程和新型的聚苯胺复合材料的防腐涂层制备技术的研究方向进行了展望。

聚苯胺;掺杂;防腐;涂料

经研究表明了聚苯胺(PAIN)由于具有良好的结构多样性、高导电性和特殊的掺杂机制等特点已经成为广泛应用的导电聚合物之一[1]。当前,聚苯胺已经广泛地应用于传感器材料、防腐材料以及超级电容器等众多的领域[2-5]。但是在化工行业上进行大规模生产时,会存在能源消耗大、生产周期长且复杂等缺点限制了聚苯胺的生产。而且聚苯胺对金属的结构的附着性较差、分散性弱等缺点,也极大程度地决定了聚苯胺不能在防腐方面广泛应用[6]。

国外的一些研究人员对聚苯胺防腐性能已经研究了很长时间,并且取得了相当大的进步。Hosseini等通过共混的方式将 PANI/MMT 复合材料加入到环氧树脂中混合形成环氧树脂-PANI/MMT进行防腐性能评价,防腐效果明显。

近几年来聚苯胺复合材料已经在我国范围内快速的发展,尤其在导电高分子与防腐材料等领域。胡传波等[7]通过在聚苯胺复合粒子中引入耐腐蚀的纳米粒子,制备的本征态聚苯胺/纳米 Al2O3复合物涂层抗腐蚀能力强,提高了聚苯胺型涂层的耐腐蚀性。为了更好的提高石墨烯的性能,傅深娜等[8]将PANI与石墨烯进行三维结构设计形成复合材料,其导电率、赝电容性质和材料可加工性均得到提高,表明了新型石墨烯-PANI三维结构的复合材料在未来的应用前景非常广阔。

1 聚苯胺

1.1 聚苯胺的结构与特点

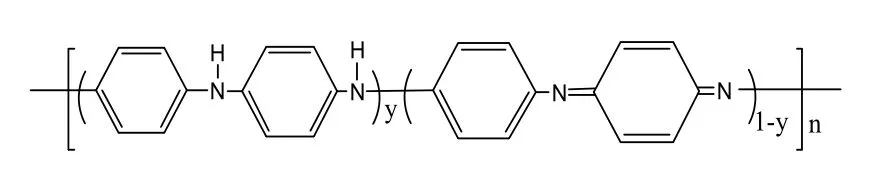

Mac Diarmid等人[9]最早提出了被广泛的接受的苯式(还原单元)-醌式(氧化单元)结构共存的模型如图1。n表示苯胺单体和链节数的聚合度,n越大,分子链越长并且越复杂。然而结构中的 1-y和y分别表示一个平均链节中2种结构所占的百分比。根据y的取值的不同可以将聚苯胺分成3类:还原态聚苯胺(y=1),本征态聚苯胺( y=0.5 ),氧化态聚苯胺(y=0 )。但是聚苯胺处于完全氧化态和完全还原态时都属于绝缘体,中间氧化态聚苯胺被质子酸掺杂过才会具有一定的导电性。虽然不同的y值会使导电性也不同,但是不同态的聚苯胺会在一定的条件下是可以相互转化的。

图1 聚苯胺的分子结构Fig.1 Molecular structure of polyaniline

1.2 聚苯胺的合成方法及聚合机理

1.2.1 聚苯胺的合成方法

(1) 化学合成法 化学合成法具有设备简单、反应条件容易控制等优点,具体实施方法有如下几种:

a. 溶液聚合 溶液聚合是指单体在溶剂条件下进行的聚合,溶剂常选用水或有机溶剂。优点在于反应温度容易控制、散热均匀、分子量均一以及聚合体系粘度低有利于消除自动加速现象。缺点是分子量不够高,而且聚合速率低[10]。

b. 乳液聚合法 这个方法是在聚合的过程中使用少量引发剂,能使聚合热有效均匀的分散在水相中,避免反应过程局部过热,体系的黏度的变化很小;其优势在于:分子量和溶解性高,熔熔性好。缺点是乳化剂的浓度较大,去除工艺复杂,给产物的纯化带来许多不便[11]。

c. 界面聚合法 这个过程将氧化剂和掺杂酸融资啊水相中,而苯胺的单体则是溶于有机相之中,此方法仅在两相(有机相和水相不互溶)的界面处发生聚合反应。产物仪器溶解性的差异想水相或有机相扩散。该方法优点在于:适当的控制聚合反应发生的速度与速率,尤其适用在合成特别制定的规格的新型聚苯胺纳米材料。

(2) 电化学合成法 此方法前提是选择合适的电化学反应的条件,进而将处理好的电极放入支持电解质的体系和含有一定浓度的苯胺中,在这个体系的表面层会生成聚苯胺纳米材料。该方法优点在于:工艺流程短、环境友好、产品纯度高等。缺点是电化学的性质易受到聚苯胺浓度、溶液的 pH值等因素的影响。因为电化学的聚合一般在电极体系表面进行,因此这个方法适用于小批量合成聚苯胺,不太适合于大规模的生产[12]。

(3) 新型微波辅助合成聚苯胺法 微波加热可以提高化学反应速率和产率[13,14]。张金生[15]等人是以苯胺为单体,过硫酸铵作为引发剂,采用微波法制备了本征态聚苯胺和 H2SO4掺杂的聚苯胺。微波法具有的优势:作用时间和温度易控制,导电性高,结晶性、重现性好而且节能环保,真正达到了环境友好。

1.2.2 聚苯胺聚合机理

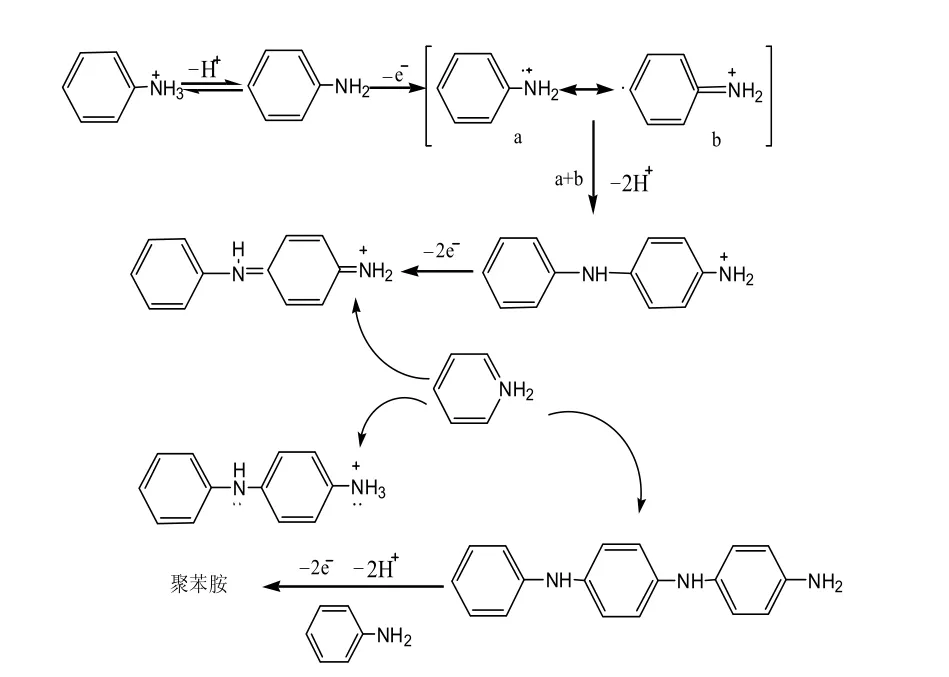

聚苯胺是属于自由基聚合[16],聚合过程是分成三个阶段:分别是链引发期、链增长期和链终止期。Wei等[17,18]提出了苯胺的聚合机理如图 2,结合 Wei的观点苯胺的聚合过程可简述为:把氧化剂加入到酸性介质的苯胺溶液中,苯胺首先被氧化失去一个电子变成阳离子自由基,两个阳离子自由基会按“头-尾”有序联接为二聚体,伴随着反应的进行,此二聚体会被氧化为醌式结构,进而与苯胺单体聚合会形成三聚体,聚苯胺分子链按“头-尾”有序联接的方式慢慢增长,这时进入链增长期,反应的速率则会提高,体系中放出大量热,出现大量的沉淀。一直到生成的阳离子自由基活性消失,反应才会结束。

图2 苯胺的聚合机理Fig.2 The reaction mechanism of aniline polymerization

2 聚苯胺的防腐机理

2.1 金属钝化理论

Wessling[19]研究发现共混聚苯胺主要是通过催化作用会使金属的表面形成一层致密的氧化膜,即金属表面自身存在的氧化膜在逐渐被环境破坏的同时,掺杂态聚苯胺能够催化自身先被还原再被氧化修补金属表面已损坏的氧化膜[20],并且可以长时间维持这种修补能力,使金属处于隔氧状态降低了腐蚀速率,也就是处于钝化状态。

2.2 屏蔽作用

化学阻抗谱图(EIS)研究发现了当金属的表面附着超过1 μm时,如果通过电化学的方法合成的聚苯胺膜时,可以将周围腐蚀环境与金属表面相互隔开,并且腐蚀速度会显著减慢,这种作用便是聚苯胺的屏蔽作用[21]。

2.3 电场保护

聚苯胺会和金属界面会产生一个特殊的电场,电子传递的方向与这个电场的方向是相反的,电场力能够阻碍电子从金属向氧化剂运动,使得金属表面受到电场保护作用[22]。

2.4 去污作用

研究发现海水的盐碱性对船底污损较大,腐蚀比较严重,极大地降低了船舶的航行寿命,涂料一直是其最主要的防腐手段[23,24]。聚苯胺涂料可除去微生物、水域垃圾、盐碱导致的生锈等污损,对船体起到了防腐蚀保护作用。

3 聚苯胺的应用

3.1 聚苯胺作传感器材料

当发生氧化还原反应时,聚苯胺的电导率会受到温度等因素的影响。所以,聚苯胺可用在测试温度、酸碱性或气体敏感性的传感器。聚苯胺在电化学、生物等众多的研究领域都可以用作传感器,其不仅选择性好、灵敏度高,而且就有较宽的线性范围和较低的检出限。

3.2 聚苯胺的导电机理应用

通过改变掺杂态中的酸的浓度,不但可以调节纤维的电导率,而且还可以制备导电纤维。经研究发现,得到的纤维产品抗静电性能优异并且持久,稳定性很高[25]。

3.3 聚苯胺超级电容器的应用

新型聚苯胺超级电容器的诞生归因于聚苯胺在溶液中的多种氧化还原的状态,超级电容器不但具有常规电容器的高比功率,而且还具有电池的高比能量。而且根据聚苯胺独特的脱杂/掺杂机制、充放电速率快、氧化还原反应可逆以及循环稳定性高等优势,所以被广泛地用作超级电容器的材料。

3.4 聚苯胺防腐材料的应用

因为聚苯胺溶熔性差,所以需要与其他基体树脂复合使用。近年来存在的主要技术问题是:(1)基体树脂的选择;(2) 聚苯胺的防腐机理的研究;(3)聚苯胺与基体树脂的复合作用。

经研究人员发现,国内已经逐渐形成了两种聚苯胺防腐涂料的体系—掺杂态聚苯胺体系和本征态聚苯胺体系[26]。以下便是对两种聚苯胺防腐材料的复合体系的相关性介绍:

a.掺杂态聚苯胺复合体系

常见的聚苯胺复合体系有聚苯胺-聚酰亚胺体系、聚苯胺-苯乙烯丙烯酸共聚物、聚苯胺-环氧树脂体系和聚苯胺-聚丁基异丁酸酯体系等,研究发现上述复合材料在防腐涂料应用中,具有高导电性、附着性好、分散性均匀和环境稳定性等优点,防腐效果较普通材料得到巨大提升[27]。

b. 本征态聚苯胺复合体系

国内外大多数的研究人员都认为本征态聚苯胺是比掺杂态聚苯胺有更加良好的防腐蚀性能。壬乃媛等[28]研究了在多种不同的腐蚀环境之中,本征态聚苯胺膜对 45#钢有良好的防腐保护效果。结果表明:附着了本征态聚苯胺膜的试样,会使防腐性能显著提高,速率降低。

基于上述,深入研究发现目前通过聚苯胺与其他材料共混合成新型复合材料是合成聚苯胺防腐涂料最广泛的方法,并且近几年来的研究大多是集中在新型聚苯胺—纳米的复合涂料的研发领域[29-31]。可以这样说,开发聚苯胺的新型共混的体系,会使聚苯胺在未来的防腐领域的应用会有着极其重要的意义。

4 结束语

聚苯胺的合成以及应用具有多样性,合成工艺将决定聚苯胺具有的优良性能,所以,研究不同形貌的聚苯胺的制备方法及其产物的性质是当前聚苯胺科学研究的重点。随着对聚苯胺的化学结构、独特性能、聚合工艺以及聚合机理等方面的深入研究,以及对其导电性、溶熔性等掺杂机制的深入探讨,聚苯胺将在更多领域做出更大贡献。我国现阶段注重环境保护,所以在金属表面覆盖涂料是一种环保、经济、有效的办法,并且制备新型的聚苯胺纳米材料复合涂料是将来发展的必然趋势。目前,复合法制备技术还不完善,所以,系统的研究各种聚苯胺复合材料在不同腐蚀介质中的防腐机制,以及如何根据不同腐蚀介质环境选择聚苯胺复合材料是当今国内外共同研究的课题。只有这样才能提高复合材料涂层在不同介质环境中的适应性,从而更好地提升防腐性能,为社会创造更高的经济效益。

[1]聂玉静,程正载,杨旭宇.聚苯胺的合成及改性研究现状[J]. 化工新型材料, 2010, 38(3) : 19-21.

[2] J. Stejskal, J. Prokeš, M. Trchová. Reprotonation of polyaniline: Aroute to various conducting polymer materials. Reactive and Functional Polymers[J]. 2008, 68(9): 1355-1361.

[3]杨杰,葛雅婕. 导电聚苯胺高分子聚合物在抗静电腈纶中的应用[J].炼油与化工, 2011, 22(1): 55-56.

[4]戈成岳,杨小刚,李程,等. 聚苯胺纳米纤维的合成及其在环氧树脂中对 Q235钢的防腐蚀性能[J]. 高校化学工程学报, 2012, 26(1):145-150.

[5]王雅珍,张岩,许嘉航. 二次掺杂聚苯胺的 PANI复合纤维抗静电性能研究[J].合成纤维工业, 2013, 36(1):10-12.

[6]章振华,袁庭辉,张大全,等. 聚苯胺复合材料防腐性能研究进展[J].腐蚀科学与防护技术,2017, 29(1): 73-79.

[7]胡传波,郑燕升,青勇权等. 聚苯胺/纳米 Al2O3复合材料的制备及其防腐性能研究[J]. 塑料工业, 2014, 42( 1) : 86-89.

[8]傅深娜,马利,陈红冲,等. 三维(3D)石墨烯-聚苯胺复合材料在超级电容器中的研究进展[J]. 化工新型材料, 2017, 45(1): 7-9.

[9]MacDiarmid A G. Plyaniline and polypyrrole:Where are we headed [J].Synth Met, 1997.84:27.

[10]王冉冉. 聚苯胺的合成方法[J]. 科技展望, 2016 (19):73.

[11]徐浩,延卫,冯江涛. 聚苯胺的合成与聚合机理研究进展[J]. 化工进展, 2008,(10): 1561-1568.

[12]高兴斌. 聚苯胺的合成方法及应用[J]. 化工新型材料, 2015(7):218-219.

[13]Ashutosh Tiwari, Vandana Singh. Microwave-induced synthesis of electrical conducting gum acacia-graft-polyaniline[J]. Carbohydrate Polymers. 2008, 74, 427-434.

[14]Pierre Marcasuzaa,Stéphanie Reynaud,Bruno Grassl et al.Microwave synthesis:An alternative approach to synthesize conducting end-capped polymers[J].Polymer,2011, 52, 33-39.

[15]安保贞,张金生,李丽华,等. 微波辅助合成掺杂态聚苯胺及其性能研究[J]. 现代化工, 2014(3): 108-110.

[16]周宇清,雷良材. 掺杂态聚苯胺的共振拉曼光谱研究[J]. 高分子学报, 1992(8): 438-443.

[17]徐浩, 延卫,冯江涛. 聚苯胺的合成与聚合机理研究进展[J]. 化工进展, 2008, 27(10): 1561-1568.

[18]Yen.Wei, Guang Way.Jang, Chi Cheung.Chan, et al. Polymerization of aniline and alkyl ring-substituted anilines in the presence of aromatic assitives[J]. Journal of Physical Chemistry, 1990, 94(19): 7716-7721.

[19]Wessling B. Corrosion prevention with an organic metal(polyaniline):Surface ennobling, passivation, corrosiontest results [J]. Mater Corrosion, 1996, 47:439.

[20]DeBerry D W. Modification of the electrochemical and cor- rosion behavior of stainless steels with an electroactive coat-ing [J].Electronchem Soc, 1985, 132:102.

[21]邓宇强,葛岭梅. 聚苯胺防腐蚀涂料的研究进展[J]. 腐蚀与防护,2003, 24(8):333.

[22]孙毅,钟发春,舒远杰,等. 聚苯胺的腐蚀防护机理及其在金属防腐中的应用[J]. 材料导报, 2009, (13):65-68.

[23]王犇,李程,黄文君,等. 聚苯胺/环氧复合涂层的制备及其耐蚀性能[J]. 腐蚀与防护, 2011, 32(8): 605-608.

[24]付大海,马青华. 聚苯胺材料在舰船涂料中的应用研究[J]. 电镀与涂料, 2006, 25(11): 23.

[25]贺举. 导电高分子聚苯胺的合成及其应用[J]. 科技信息(科学教研),2008, (18):391-392.

[26]景遐斌,王利祥,王献红,等. 导电聚苯胺的合成、结构、性能和应用[J]. 高分子学报, 2005(5): 655-663.

[27]卢华军,曾波. 聚苯胺防腐涂料的研究现状及发展[J]. 涂料工业,2007, 37(1): 50.

[28]壬乃媛,王保成. 本征态聚苯胺对 45#钢的防护性能[J]. 材料保护,2006, 39(2):4.

[29]BHANVASE B,SONAWANE S. New approach for simultaneous enhancement of anticorrosive and mechanical properties of coatings:Application of water repellent nano CaCO3-PANI emulsion nanocomposite in alkyd resin[J]. Chemical Engineering Journal, 2010,156(1): 177-183.

[30]PAWAR S, PATIL S, CHOUGULE M,et al. Polyaniline: TiO2nan ocomposites:Synthesis and characterization [J]. Arch Appl Sci Re s, 2010, 2(2): 194-201.

[31]OLAD A, NOSRATI R. Preparation and corrosion resistance of nanostructured PVC/ZnO -polyani line hybrid coating [J].Progres s in Organic Coatings, 2013, 76(1): 113-118.

Study on Development of Polyaniline and Its Corrosion Resistance

XV Ying-rui, LI Li-hua, ZHANG Jin-sheng, LIU Ning, WANG Jing

(Liaoning Shihua University, Liaoning Fushun 113001,China)

Polyaniline has attracted much attention because of its excellent properties. In this paper, development of polyaniline at home and abroad was reviewed, and then chemical structure, unique properties, polymerization process and polymerization mechanism of polyaniline were discussed, anticorrosion mechanism of polyaniline and its application were studied, and the research direction of future polyaniline production process and new types of polyaniline anti-corrosion coating preparation technology was forecasted.

Polyaniline; Doping; Anticorrosion; Coating

TQ 325

A

1671-0460(2017)11-2285-04

大学生创新创业,项目号:201610148001。

2017-03-16

许颖蕊(1995-),女,山东省菏泽市人,研究方向:石油化工新型材料的制备与应用。E-mail:597013263@qq.com。

李丽华(1964-),女,教授,博士,研究方向:石油化工新型材料的制备与应用。E-mail:llh72@163.com。