还要用多少悲剧来唤醒个人信息保护

佚名

这是一个悲伤的、黑色的开学季——继徐玉玉事件引起举国关注后,近日又有媒体报道,长春某大学的一名云南籍男生遭遇电信诈骗,五千元学费被骗光后出走身亡,警方初步判断其为轻生。

事实上,除了大学新生屡屡“中招”外,社会上各种各样的电信诈骗案件也层出不穷。如果说,深圳独居老人被骗巨款一事,还可以归结为老人警惕性有限,那么清华教授被“卷走”一千七百六十万元的报道,则让更多人对电信诈骗有防不胜防之感。

打击电信诈骗需要多点发力,但其中格外值得留意的是,所有的电信诈骗案件都有一个共同的源头,即个人信息泄露。调查统计,2015年,国内网民人均有八条个人隐私被盗。另据中国互联网协会发布的《中国网民权益保护调查报告》显示,近一年来,网民因个人信息泄露、垃圾信息、诈骗信息等现象,导致总体损失约八百零五亿元。

很多人都有类似这样的体会:一报考职称英语,各种“培训”“包过”服务就来了;一生完孩子,各种“基因检测”“满月照”推销就来了;一办信用卡,各种基金、保险很快就找上门了……媒体上有一个“精准诈骗”的说法,即诈骗者在设计骗局、诱人上钩的时候,对受害者的个人信息包括姓名、电话、身份证、家庭住址、家庭财产情况等了如指掌,可以实现骗局的“量身定做”。显然,诈骗者掌握的个人信息越多,就越容易取得受害人的信任,诈骗活动也就越容易得逞。

在欧美等国,公民个人信息受到法律的有力保护。美国早在1974年即颁布《隐私权法》。1986年,美国国会又通过了《联邦电子通讯隐私权法案》。英国1984年制定的《数据保护法》规定,不允许以欺骗手段从数据主体那里取得信息,搜集取得个人信息必须征得有关个人的同意。在新加坡等地,个人信息亦受到法律的严格保护,若有企业和机构泄露了公民隐私,有可能被罚得倾家荡产。

相比之下,虽然早在2003年,我国就开始研究出台个人信息保护法的问题,如今一晃十多年过去了,这部法律还是“只闻楼梯响,不见人下来”。尽管《刑法修正案(九)》把泄露公民个人信息入刑,但由于缺少专门的法律支撑,至今没有形成一套有效治理机制。个人信息遭贩卖的报道时常可见,比如前些年深圳车主信息在网上遭疯狂盗卖,三千元可买近七十五万条,但我们很少看到这些信息贩卖者受到法律的制裁。

我们已进入“互联网+”时代,但某些社会治理并没有跟上时代的步伐。无孔不入的电信诈骗让人艰于呼吸,可以说,个人信息泄露的状况不改变,谁都可能成为下一个徐玉玉。要打击电信诈骗,先得根治信息泄露。目前全球已有五十多个国家和地区制定了保护个人信息的相关法律,我们尚不知我国这部法律出台的阻力究竟在哪里,但是,接连几个鲜活生命的逝去,难道还不足以将某些人从麻木与混沌中唤醒吗?

【原载2016年9月8日《晶报·社论》】

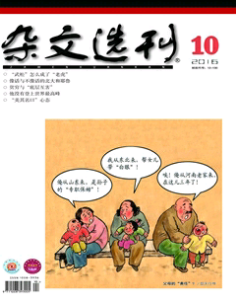

插图 / 打“狡兔” / 翟桂溪