我国企业财务报告模式研究回顾与展望

成都理工大学工程技术学院 张 明

我国企业财务报告模式研究回顾与展望

成都理工大学工程技术学院张 明

企业财务报告信息披露是企业重要的财务活动之一。近10多年来,我国对企业财务报告信息披露模式的研究取得了一定成果。本文对我国企业财务报告模式研究的文献进行了整理与回顾,主要从时间维度、动因维度、内容维度进行了文献综述,并对未来研究提出了建议。

财务报告模式创新信息披露

企业财务报告是企业会计核算的最终产品,是企业会计信息的载体,是向相关会计信息需求者提供决策有用信息的媒介和渠道。随着会计准则的国际趋同,不同国家企业财务报告构成的差异日益缩小,普遍采用“财务报告=财务报表+报表附注+其他财务报告”形式。但由于国与国之间因经济环境、社会发展水平等差异,不可能实现完全趋同。如何建立适应我国企业财务报告的模式是会计理论工作者和实践者研究的重要内容之一。我国对财务报告模式的研究较少且起步较晚,自20世纪90年代以来,我国会计工作者根据国外研究成果,结合我国实际,对传统财务报告进行了改良和创新。本文从时间、动因、内容三个维度对我国企业财务报告信息披露模式的文献进行回顾与述评,探讨财务报告未来发展模式。

图1 我国企业财务报告模式期刊论文研究数量示意图资料来源:作者根据全文数据库统计分析编制,2015年数据尚未上传完整

一、基于时间维度的企业财务报告模式创新述评

截止2015年10月,在CNKI中国期刊全文数据库输入“财务报告模式”一词,篇名中含有该字样的学术文献共140余篇,最早出现在1997年。在中国硕博论文网按照篇名中含有“财务报告模式”字样的文献共10余篇,最早出现于2003年。本文以1997年为研究的时间起点。

图1是我国期刊论文对财务报告模式研究数量变动的序列图,10余年期间,我国对企业财务报告模式的研究呈上升趋势,特别是从2005年至2007年增幅较大,每年增加6篇,究其原因是2006年我国颁布了新的《企业会计准则》并于2007年开始实施,该准则最大特色是与国际财务报告准则趋同性增强。为适应新的财务报告的需求,理论界掀起了一股研究的热潮。

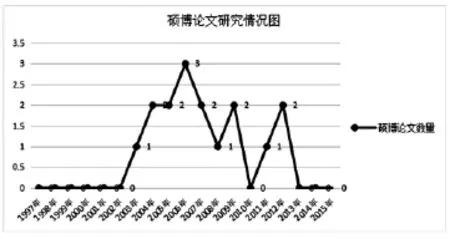

图2是硕博论文研究涉及企业财务报告模式的数量分布图,从2003年开始出现相关研究,这正是期刊论文研究达到的第一次较高点,2006年达到了最高点,也基本与图1相耦合,此后的几年保持较稳定的状态。由于硕博论文研究较期刊论文具有一定的滞后性,在2010年期刊论文对企业财务报告模式研究处于最低点后,硕博论文中对财务报告模式的研究出现了一定回升。

除期刊论文和硕博论文对企业财务报告模式开展了大量研究外,2008年“中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会”和2011年“第十届全国会计信息化年会”各有1篇论文对此进行研究。经笔者多方检索,寻找到黄晓波教授著写的学术专著1部。从总体研究数量看,国内对财务报告模式创新研究的文献并不多。

图2 我国企业财务报告模式硕博论文研究数量示意图资料来源:作者根据全文数据库统计分析编制

二、基于动因维度的企业财务报告模式创新述评

动因维度表明了研究者研究财务报告模式的动机及原因。总的来看,主要受内部动因(自身局限性)和外部动因(会计理论发展、技术的推动)两方面的影响,需要对传统财务报告模式进行改进与创新。

(一)内部动因随着外部环境的变化,传统财务报告模式由于其自身的缺陷性,已不能适应社会需求,因此根据自身的发展需要要求变革。贾淑娟、董京原(2000)认为由于财务报告目标的转变、经济环境的变化和会计确认与计量理论的限制,现行财务报告存在如重历史成本轻未来业绩的预测与计量、重利润轻现金流、重历史信息轻未来信息、重交易或事项的形式轻实质、不能满足信息使用者需求和对未来风险没有反映等局限性。刘运国、胡丽艳(2001)指出,现行财务报告存在对无形资产披露不够、缺少分部信息、对非财务信息的披露不足和对衍生金融工具的确认、计量、报告和风险不能有效解决等缺陷。任海元(2003)认为现行财务报告及改革主要围绕企业财务业绩进行,在21世纪知识经济时代,资本市场和企业内部中心点的改变要求财务报告能更多反映知识、技术、人才等信息。余济荣(2003)和林青(2013)指出现行财务报告模式存在信息内容不完整、关联性不强、信息滞后等问题。龙淼(2005)指出,当前企业财务报告仅反映企业财务因素,非财务因素无法得以体现;企业在不同行业和地区面临的风险和机遇也不能揭示;不能解决衍生金融工具的确认、计量与报告。张显国(2005)指出,在新环境下传统财务报告缺陷有:信息量小且单一,无法满足信息使用者需求;信息的时效性差、影响决策;以货币为主计量,不能反映企业整体财务状况;以历史成本计量、缺乏预测性;信息的可靠性差。杨武岐、胡方(2005)指出,现行财务报告模式存在报告编制者偏离行为、报告形式的固定、内容有限、交流渠道缺乏、及时性差、对象针对性弱等局限性。茆晓颖(2006)认为传统财务报告披露模式存在格式标准化、非财务信息缺乏、风险性信息不足、揭示外部环境的关联信息少等局限性。苗宏玉(2009)指出,现行企业财务报告模式存在披露内容不完整、披露不及时、重法律形式轻经济实质、不能满足信息使用者的要求等局限性。张绪军(2009)指出,现行财务报告提供的信息面临:缺乏决策相关性、信息不够充分、不能满足所有使用者信息需求、无法正确反映无形资产价值和信息存在不确定性等局限。黎明、寇恩华、王晓宁(2012)分析了信息化环境下财务报告模式变革的因素:财务报告目标的转变、财务信息质量及时性与可靠性矛盾的化解和对财务信息需求的差异化。杨静(2015)指出,现行的财务报告模式中存在的主要问题有:内容缺乏完整性、内容比较滞后、具有较强的主观性。归纳传统财务报告模式存在的不足主要有:信息及时性不足、信息披露单一、计量模式较单一、缺乏互动性等。

(二)外部动因财务报告模式由财务报告的内容、具体格式、相应载体、渠道途径等构成,财务报告模式的发展受到会计理论、技术发展和社会需求等因素的的影响。1969年美国会计学家索特提出事项法作为会计理论基础,打破了以价值法为基础的传统财务会计理论,并获得了认可,在此理论基础上导致了财务报告模式的创新。我国学术界在21世纪初根据事项法理论对财务报告模式也进行了探讨。王彩霞、万元元(2008)认为企业财务报告的改进受会计理论的发展(由“假设-原则-准则”模式转向“目标-质量特征-要素确认、计量与报告”模式)、会计信息使用者需求的变化、企业管理结构的变革和计算机网络技术的运营。文兴斌(2009)认为信息技术的不断发展对财务报告基本假设、信息质量、基本内容、方式手段等产生巨大影响,要求在IT环境下企业应选择适当的财务报告模式。事项法会计理论的发展导致新的财务报告模式创新,如会计频道模式、大规模按需报告模式、自愿披露模式等。技术的进步使得数据的处理、承担的载体、公布的途径都发生了变化。计算机技术使得会计数据处理的成本降低,大量非货币计量的数据成为会计事项;网络技术的发展降低了传播成本和改变了承担的载体及途径。特别是可扩展商业报告语言的出现能帮助不同企业以统一的方式对外公布财务报告,有利于使用者可以迅速获取相关信息。近年发展起来的在线实时报告模式、智能化财务报告模式、按需报告模式、网络报告模式等就是代表。

从动因维度研究财务报告创新大致可以分为两个阶段,分界点是2007年。2007年前主要就传统财务报告的局限性进行论述和改进。2007年1月1日我国开始实施的《企业会计准则——基本准则》规定财务报告包括会计报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表)及其附注和其他应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料。新会计准则规定的财务报告与国际财务报告实现了实质性接轨,但仍没有对财务报告模式进行明确规定。2007年后,我国对财务报告模式的研究主要围绕外部的会计理论与现代信息技术的发展进行研究,如现代信息技术的进步为财务报告的内容丰富化、载体多样化、途径广泛性提供了技术支持。

三、基于内容维度的企业财务报告模式创新述评

(一)理论研究

(1)按需报告模式。传统财务报告采用通用财务报告模式,是一种大批量生产模式,不能充分满足使用者信息需求的多样化。肖泽忠(2000)提出了大规模按需报告的财务报告创新模式,基本思想是“大规模按顾客需要组织生产”,旨在量体裁衣,根据信息使用者的需求按需编制。该模式对按需报告的客体、按需报告的形式、按需报告的方法、按需报告的主体进行了较详细的阐述。芦茂季(2004)基于多栏式报告、分部报告、交互式报告、差别报告等模式不能从根本上解决传统财务报告存在和面临的问题出发,充分借鉴已有的研究成果,提出了适应未来财务环境需求的交互式按需实时报告模式。佟贺(2012)根据国内会计报告供给者与需求者之间的矛盾,提出将传统的供给决定型会计模式改建为需求决定型会计报告模式。2015年,汤岩、甘庭芳、陈庆海基于传统财务报告披露模式存在无法定制、交互性差和披露及时性差等问题,结合XBRL,提出了基于XBRL GL的可定制的财务报告披露模式。按需报告模式应是未来发展的方向,它能根据不同信息使用者的需要生成或提供相应财务报告,满足了多元化的需求,但目前主要受限于技术手段及计量方法等发展。

(2)双重计量模式。双重计量模式是指同时采用历史成本和公允价值两种计量属性进行计量,形成三栏式财务报告,将传统以历史成本为主的财务报告变革为二者相结合的新的财务报告。葛家澍等(2010)改变了以往在表外披露公允价值信息的观点,提出了构建双重计量的财务报告模式,指出这是财务会计计量模式的必选选择。该模式将所占比重较大的按公允价值计量的资产和负债纳入报表之内,符合重要性原则的要求。但该模式的两种计量属性并不能对当前企业面临的经济活动实现完全计量。

(3)利益相关者财务报告模式。利益相关者理论的发展及公司治理目标的改变,客观上要求会计理论创新和财务报告变革。早在2003年,王竹泉指出,公司治理由传统的股东单方治理转变为利益相关者共同治理是符合历史发展潮流的必然结果,21世纪必然是利益相关者共同治理的世纪。此后不同学者展开了对适应利益相关者需要的财务报告模式进行了研究,提出了一些具体的报告模式。王竹泉、高芳(2004)基业务流程,将企业内部的价值反映在产业链上,揭示了产业链上利益相关者价值的创造与分享,因此提出了价值增值报告模式。王兴河、刘艳(2010)根据信息需求的深度不同,将利益相关者分为两类,提出双层报告模式,即同时提供两套信息深度不同的财务报告。近年来,随着企业社会责任成为经济学界和管理学界的热门话题,越来越多的公司,特别是上市公司以独立或包含的形式披露社会责任报告,社会责任报告模式开始出现。2011年,由彭华岗主编的《中国企业社会责任报告编写指南(CASS——CSR2.0)》将企业社会责任信息披露指标分为7大类共65个指标;2012年,中国平安保险(集团)股份有限公司发布了《2012年企业社会责任报告》,该报告对股东、客户、员工、环境和社会、合作伙伴等利益相关方责任的履行情况进行了报告。蔡海静等(2011)根据近年来对非财务信息需求的日益增加,研究了企业整合报告。一些上市公司在披露财务信息的同时,也开始披露一些非财务信息,整合财务报告模式开始成为一种常态。利益相关者财务报告模式反映的是不同利益相关者对财务报告的不同需求,如何全面、有效、合理提供财务报告解决供给与需求间的信息矛盾是技术性难题。

(4)价值报告模式。21世纪是知识经济的时代,人力资源、无形资产、技术创新等成为企业的核心竞争力,这些资源无法在传统财务报告中得到有效体现。任海云(2003)根据传统财务报告注重有形资源,不关注无形资源和企业价值的驱动因素,无法真实反映企业价值等缺陷,提出的价值报告新模式不仅可以提供财务信息和历史信息,还能提供非财务信息和前瞻性信息。张家伦(2010)研究了企业价值报告,指出可以在传统财务报告的基础上,形成一种由传统财务报告和企业价值报告构成的新的财务报告体系。价值报告模式根据21世纪社会经济资源的特点,关注非财务信息的披露,这些非财务信息如何有效计量是有效披露的基础。

(5)网络财务报告模式。信息技术的发展和可扩展商业报告语言(XBRL)的开发与应用,传统财务报告编制模式的局限性日益突出,企业需要利用现代信息技术和手段对财务报告的编制与传播流程进行创新。纵观国内外的研究,有关网络财务报告的模式存在多种多样。王彩霞等(2008)构建了差别报告模式、分层报告模式和实时报告模式。张莲苓(2011)针对传统网络财务报告存在报告模式单一、数据不易抽取和无法提供实时报告信息等,重点分析了XBRL的网络财务报告的生成模式和报送模式。夏源(2009)根据当前网络财务报告的缺陷,提出X-W财务报告模式,该模式将XBRL GL与XBRL FR标准结合来研究,构建改进后的网络财务报告模式。李九斤等(2010)提出构建柔性化、可互动的定制式新型网络财务报告模式。网络财务报告模式是根据现代信息技术的发展,对传统财务报告披露的手段进行创新,并结合不同需求希望提供一个动态的实时财务报告。

(6)事项法报告模式。张艳、钟文胜(2006)从财务报告的需求方、供给方以及第三方对以事项会计构建财务报告模式的适用性进行了探讨,指出该模式在现阶段不具有实践性。杨春、王旻君(2007)提出了以事项法会计构建财务报告模式,但也承认在现阶段由于条件的限制不具备实践性。张绪军(2009)认为现行的财务报告是一种大批量生产模式,提出事项法报告模式拥有现行财务报告所不具备的优势,能克服现有财务报告模式面临的局限。近年财务报告的改进中已渗透了事项法的思想,如薛云奎提出的“会计频道”模式、肖泽忠的“大规模按需报告”模式和张天西的“自愿披露”模式,都体现了事项法会计的显著特点,特别是随着事项法应用条件的成熟,事项报告模式将成为企业未来财务报告的主要模式取向。

(7)智能化财务报告模式。任海芝、邵良杉(2011)基于数据挖掘技术的思考,提出了智能化财务报告模式。所谓智能化财务报告模式是指企业充分利用现代信息技术和手段,从众多信息中自动搜索和挖掘重要事项,主动、实时、定向传输给信息需求者的新型财务报告模式。智能化财务报告需要解决的是建立会计原始数据源数据库,借助计算机信息技术能根据信息需求者自动识别并选取重组所需财务信息。

(8)在线财务报告模式。在线财务报告模式是指企业通过计算机网络随时将企业发生的各种经济活动或事项进行收集、加工、处理和传输,储存在数据库中,信息需求者可随时查阅,满足其需求。陈宏明(2005)首次提出了在线报告模式。程识、艾勇(2007)结合现代信息技术,提出了在线实时财务报告模式,也称为同步财务报告模式。黎明、寇恩华、王晓宁(2012)在当前信息化环境下提出了适应我国信息化环境的财务报告模式——基于XBRL标准的部分实时财务报告模式。该模式只是提供了一种实时状态,满足了信息需求者及时性要求,对传统财务报告的其它缺陷改进有限。

(9)双向信息传输报告模式。肖泽忠(1996)提到大众传播报告的基本思想就是双向信息传输。余济荣(2003)进一步研究了大众传播报告,提出基于传播理论对传统财务报告进行改进,构建实施双向信息传输财务报告模式。该模式核心内容由三部分组成:一是建立以事项为对象的财务报告体系;二是通过计算机网络系统提供企业的实时财务信息;三是确定实时报告内容的标准。双向信息传输报告模式基于事项法会计理论,通过发达的现代计算机网络系统,一定程度上实现了按需、及时的要求。

(10)全面收益报告模式。张国健(2003)阐述了我国传统收益确定模式面临经营活动多样化、使用者信息需求的提高、物价变动和金融工具创新的挑战,提出了我国全面收益报告的基本模式,并就该模式的构建进行了研究。

(11)立体三维报告模式。徐国君(2003)研究立体三维会计,运用立体解析几何的方法将经济活动抽象描述为三维会计的结构,即用资产、行为和权益三个向量,分别表示价值的存在、价值的本原和价值的归属。

(12)基于广义资本的财务报告模式。黄晓波(2007)对广义资本下的财务报告进行了初次研究,指出广义资本包括财务资本(债务资本、权益资本)、人力资本、组织资本、社会资本、生态资本等在内的资本,他从广义资本视角和产权高度对财务会计进行透视,构建了一种与新经济时代会计环境相适应的、动态的财务报告模式,即广义资本的财务报告模式。黄晓波(2014)详细阐述了基于广义资本的企业财务报告。广义资本的财务报告模式考虑了如何将重要的非财务信息披露在报告中,满足了知识经济时代信息全面性和重要性的要求。

多年来,我国会计理论界对财务报告的创新一直在努力探索,在借鉴和总结前人的基础上提出了许多自己的观点,为我国财务报告模式的不断创新做出了贡献,使报告的内容和理论得以不断完善,但因各种条件的限制,尤其是技术手段的缺乏,导致应用性研究受限。

(二)应用研究我国会计理论界对财务报告模式的改进都侧重从会计理论与内相上完善,涉及技术方面的相关文献不多。张天西等(2003)提出了多层界面报告模式,文中对当时信息披露财务报告文件格式PDF和HTML技术进行适用性分析后,提出该模式应该采用XML技术予以实现。该模式实质是将传统一维报告模式发展为三维立体报告模式。李瑞生(2004)对需求决定会计报告模式的构建基础进行了论述,提出会计信息根本来源于原始数据,会计信息系统只是生成会计信息的技术与手段。郑晓琳(2003)、徐春光(2004)和于红(2006)研究了利益相关者共同治理下财务报告模式的具体设计,于红以模拟案例和实际案例分析了如何运用利益相关者共同治理下的财务报告。2007年前后,财务报告模式应用研究得到较快的发展,但基本围绕XBRL网络财务报告模式的应用,这些应用研究也主要集中在硕士论文中。胡爱萍(2006)和刘丽娟(2009)、蔡苗(2009)、胡雅芬(2010)、李梦(2013)分别解析了中国石化、华菱钢铁、苏宁电器、中国石油和我国沪深证券交易所应用XBRL网络财务报告。潘琰、林琳(2007)在X-W柔性报告模式中,从技术上引入了XBRL双层分类标准前沿网络技术,为实现标准化、实时化的按需财务报告提供了技术支持。李杨(2008)对基于XBRL模式的网络财务报告的应用进行了详细研究。陈秀伟(2012)研究了基于XBRL网络财务报告的具体构建,并对宁波华翔上市公司应用XBRL网络财务报告进行分析。张继德等(2014)研究了网络财务报告模式实现方式的途径:基于ERAL和XBRL技术、基于商业智能视角和XBRL技术、基于云计算(SASS)平台和XBRL技术。赵利兵(2015)分析了基于XBRL的网络财务报告模式优点,提出了基于XBRL的网络财务报告模式构建原则、思路与流程。2007年新准则中对金融工具的计量使用了双重计量属性,但最终没能引起双重财务报告模式的应用。罗绍德、孙静(2010)对采用一维的传统财务报告模式的局限性进行了分析,通过举例论证了如何构建和应用三维财务报告模式。

相比理论研究,财务报告模式的应用研究缺乏,主要是缺乏相应技术支持。现代计算机信息技术的发展,将技术流程与财务报告流程紧密结合,为技术支持提供了理论基础。我们需要培养大批既精通会计理论又精通计算机信息技术的高层次复合型人才来促进应用研究的进步。

(三)比较研究游春(2006、2007)对目前研究较多的网络财务报告模式进行了总结和分类,对各种具体模式进行了分析与比较,为网络财务报告的改进与应用从理论上进行了完善。袁皓、张静远(2006)回顾和评价了网络财务报告模式披露问题,提出了业务事件驱动报告模式的基本原理。杨春、王旻君(2007)从会计信息供需双方的选择角度探讨了财务报告模式的适用性,指出价值法财务报告模式适合供给方的选择,事项法财务报告模式适用于需求方的选择。陈智(2007)探讨了实行网络财务报告模式的必要性和可能性,对主要的网络财务报告模式进行了比较分析,并对基于可扩展商业语言(XBRL)的网络财务报告模式进行分析与展望。杭品厚(2015)对基于资产负债表的财务报告模式和基于损益表的财务报告模式进行了比较研究,重点研究了基于资产负债表的财务报告模式存在的若干问题,指出基于资产负债表的财务报告模式与财务报告使用者的目标是相悖的。通过比较研究,指出了各种财务报告模式的优、缺点,既丰富了会计基本理论,也为财务报告模式的创新提供了新起点。

四、结论及启示

企业财务报告模式在我国历经10多年的努力探索,财务报告模式的内容越来越丰富,对财务报告模式的认识也更加深刻。财务报告模式并不是一成不变的,不同时期呈现出不同的报告模式,是随着会计理论、技术发展等外部环境的变化而不断创新。财务报告是企业经营结果的集中反映,是对前期零散数据的汇总,因此首先要解决计量问题,计量问题也是导致众多财务报告模式无法应用于实践的重要因素之一。

21世纪是知识经济的时代,创新财务报告模式还应综合考虑以下方面:从财务信息本身看,除了可计量的货币信息外,还有大量的不可计量的非货币信息,且这些不可计量的非货币信息在企业生产经营中所处地位越来越重要,因此要求财务报告作为信息载体本身应能提供多样化和全面化的内容;从对财务信息需求角度看,不同的信息使用者对所需信息有差异性,提供差异化财务报告信息是报告主体必应考虑的;从财务信息的时效性看,信息使用者需要随时了解和掌握企业经营及财务状况,以便依据实时的财务信息作出决策,因此要求财务报告应具备实时性;从技术角度看,技术是推动、实现财务报告创新的转化器。无论理论研究沉淀如何深厚,没有技术的进步是无法实现的,因此财务报告的创新离不开现代先进的信息技术和手段。

[1]肖泽忠:《大规模按需报告的公司财务报告模式》,《会计研究》2000年第1期。

[2]黄晓波:《基于广义资本的财务报告》,《会计研究》2007年第10期。

[3]余济荣:《大众传播报告——未来的财务报告模式》,《财会月刊》2003年第11期。

[4]张绪军:《企业财务报告模式未来取向:事项法》,《财会通讯》(综合)2009年第5期。

[5]葛家澍、叶丰滢:《双重计量在财务报表中列报的新探索——以一个设想例子表达我们的建议》,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2010年第1期。

(编辑 刘 姗)