北京的台湾会馆

整理||惠莞

北京的台湾会馆

整理||惠莞

◎ 编者按

明清时期,在京城建有多个全国各地的会馆。北京的会馆始于明代,清代是北京会馆的重要发展时期,会馆到清末才走向衰败。明代的永乐皇帝定都北京以后,北京即成为全国政治、文化、经济的中心,许多外地人到北京做官、经商,而且从明永乐十三年科考开始,北京作为中央考场,全国各地的举子一般每3年要到北京参加一次会试,因此设立会馆,便成为外省人士在京城生活、工作的一种需要。

台湾在北京设立会馆,也正是顺应了这一潮流。正如当年分巡台湾道刘璈在报请购建全台会馆的呈文中所说:“在都城购建全台会馆,以备台湾会试举人及供职于京者,藉以居住。”自即期起,《台声》将刊登北京台湾会馆里的故事。

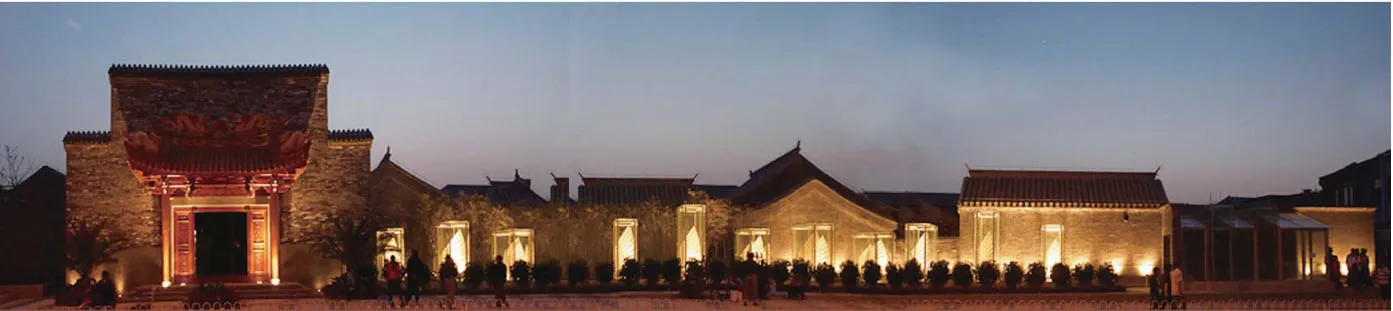

2010年5月,重新修缮并扩建的北京台湾会馆

清朝统一台湾以后,自康熙二十四年(1685)开始,陆续有台湾士子到大陆参加科举考试。随着儒学在台湾的传播和台湾科举制度的完善,到19世纪下半叶,前来赴京赶考的台湾士子人数已有相当规模。于是,大陆一些地方的台湾会馆应运而生。

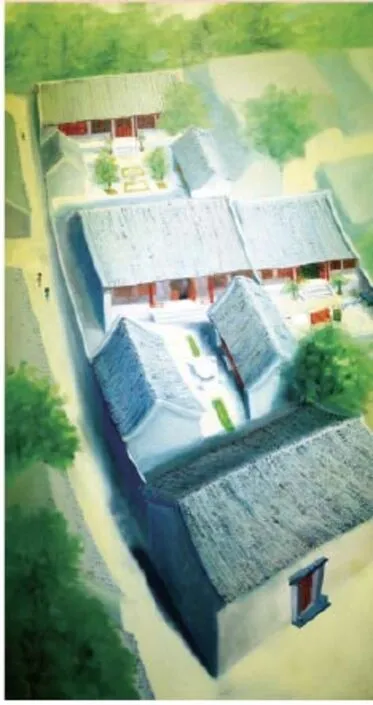

全台会馆效果图

据目前所知,台湾在大陆建立的会馆主要位于福州和北京,分别是为便利台湾士子到福州参加乡试、到京师参加会试而设立的。其中,福州的两座会馆原位于福州贡院(现为福州中山纪念堂)附近,称为台北、台南两郡试馆,但现已拆除不存。而据《北京史苑》1990年第四辑、《北京会馆资料集成》等书刊记载,史上以台湾名义在京城建有两座会馆,一座是位于宣武门外后铁厂胡同的全台会馆,另一座是位于前门外大蒋家胡同127 号(现为大江胡同114号)的台湾会馆。全台会馆旧址2003年在宣南地区旧城改造时已被拆除,而台湾会馆保留至今,成为京台交流的重要历史遗迹。

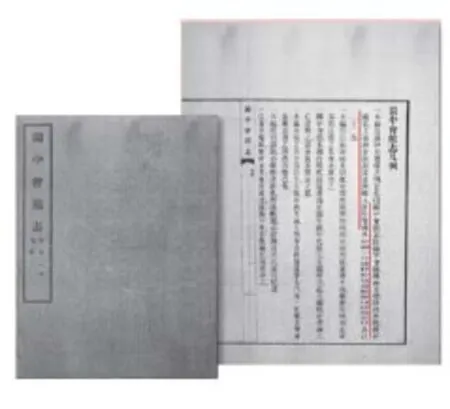

台湾在北京的两座会馆建成至今,两岸史书中都少有记载。此前,两岸学术界对其关注程度有限,研究者甚少,留下了诸多的不解之谜。关于全台会馆的建馆时间及创建人,以前主要有两种说法。一是1883年由分巡台湾道刘璈筹资兴建;二是1893年在京为官的台湾籍进士施士洁舍宅建馆。围绕这两种说法,学者们从各个角度经过研究提出了不同的观点。而位于前门外大江胡同的台湾会馆,以前广为流传的说法是1896年左右由全台会馆迁移而来。至于它早年的管理和使用情况,仅散见于不同时期在京台湾人的日记和回忆录中。两个会馆之间的关系则未见有系统的记录和记栽。

北京市台联在2009年台湾会馆重修扩建的过程中,围绕这些问题,组织两岸十多位专家学者和机关工作人员,共同对台湾在京城的两座会馆的史料进行挖掘和研究,以图厘清其历史脉络。这是北京市台联开展的整理在京涉台人物史料和文物工作的一部分,也是两岸学者共同参与、共同关注的一件大事。经过两年多的研究探讨,工作取得了一定的成效,梳理了两座会馆的发展变迁线索,就与会馆有关的台湾籍人物和重要事件挖掘出一批有价值的史料和实物。辨证了现存的有关两座会馆记载和研究史料的真伪。经反复考证,北京市台联认为宣武门外后铁厂胡同的全台会馆的创建时间可以界定在1890年前后;而根据最新发现的档案资料,前门外大江胡同的台湾会馆系由“全台同乡建造会馆”最晚于民国四年(1915)所建;两处会馆之间是否存在继承关系缺乏史料证实。

《闽中会馆志》中关于台湾会馆的记载,表明全台会馆1894年前已存在

历史上,台湾同胞往来京台两地从未间断过,其中许多人曾在台湾会馆落脚。因此,台湾会馆的存在,是台湾与大陆、台湾同胞与祖国联系的历史见证,具有重要的历史意义。为使更多的人了解台湾会馆的历史变迁,自本期起,本刊将陆续通过史料考证、实地考察、口述历史辨析和在京老台胞的回忆,追寻两座会馆的历史足迹。同时,诚请海内外了解台湾会馆历史的两岸专家学者提供相关资料、史料和文物,以供我们继续研究。

重新修缮后的台湾会馆效果图