“中国不唱独角戏”G20里的交锋、暗战和秘密会议

王晓++易萱

9月1日,外交部副部长、中方G20事务协调人李保东走进会场,在摆着“Chair”(主席)桌牌的位子旁坐下来。接连两天,他要在这里与其他国家的G20协调人一起,就峰会最重要的政治成果——领导人公报进行磋商。

9月4至5日,备受瞩目的G20领导人峰会在杭州举办,全球最重要的领导人在镜头前握手言欢。但在这两天看似团结、相对轻松的会议背后,是一场漫长又艰难的谈判。

“磋商”是一个很温和的词语,依照过往G20峰会的情况,它可能囊括了讨论、争论、争吵,甚至争执不下、互不让步等含义。直到峰会最后一刻,分歧都会存在,甚至,各国元首坐到一起时,不同国家的明争、暗战都会继续。

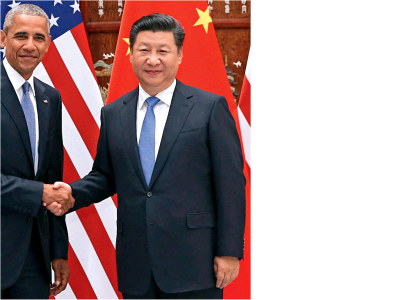

9月3日,杭州西湖国冥馆.国家主席习近平会见前来出席G20领导人峰会的美国总统奥巴马。

这才是一个更完整的G20。

只是,大多数时候,它们被外交术语掩盖,甚至,有些谈判都是秘密进行的,表面看起来似乎并不存在。

为大国摩擦起缓冲作用

作为东道国的领导人,习近平的峰会行程从9月3日就开始了,且非常忙碌。

他要先参加二十国集团工商峰会并发表演讲,还要和金砖国家其他领导人进行非正式会晤。之后,他主持了十多场活动,包括G20欢迎仪式、闭幕式等,峰会结束后,习近平又参加记者会,向外界介绍峰会成果。除了这些外,整个会议期间,他还与奥巴马、普京等多国领导人举行双边会见。

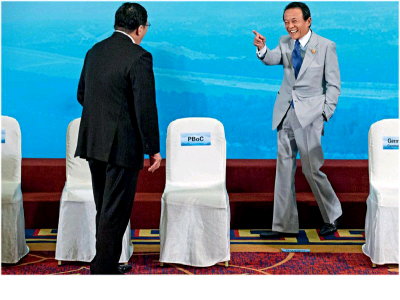

7月Z4日,二十国集团(G20)财长和央行行长会议在成都举行。中国财政部长楼继伟(左)与日本财务大臣麻生太郎见而。

其实,依照惯例,G20峰会的正式安排并不太多。两天的峰会中,一般会有两次工作会议、一顿工作晚宴加一顿工作午餐。根据此前圣彼得堡峰会的时间计算,总共加起来不超过七个半小时。如果每位领导人都要发言的话,算下来每人发言时间只有20几分钟。

“我们这一年没干别的,光开会了”,牛华勇笑称。他是北京外国语大学国际商学院院长、二十国集团研究中心主任。据他介绍,各国就是要通过各类会议,把不同领域和界别关心的问题收集起来,向上反映,“通过之前大量预备会,做最后引领议题的工作。这些预备会的成果都会体现在大会上”。

从2013年起,中国人民大学重阳金融研究院就一直参加包括T20(二十国集团智库峰会)、B20(二十国集团工商峰会)在内的相关会议。

在最外围层面的智库峰会上,交锋就已经激烈地展开。

杭州京杭大运河畔的桥西历史街区.杭州手工艺人制作的G20领导人塑像。

重阳金融研究院执行院长王文记得,2015年11月参加安塔利亚的智库峰会时,土耳其T20的主席要通过一个声明——2016年,全球经济的一个重大不确定因素,来自中国经济下行压力。

“我们当时强烈反驳和否决这条议案,”王文说,“智库(要在问题)仅仅是小火星的时候,就把这个火灭掉。各国要争吵,智库之间先吵,学者之间吵够了,最后把相互意见进行反馈,给大国的矛盾、摩擦起了一个缓冲作用。”

这些所谓“峰会”,只是G20整个体系内的一小部分。除了领导人峰会外,G20最重要的是协调人会议、部长及副部长级会议和专家工作组会议,后两个会议又分别包括财长和央行行长会议、贸易部长会议等在内的共15个会议。更外围,还有青年峰会、妇女峰会等大大小小数不清的配套会议。

作为一个以经济为主题的峰会,财长和央行行长峰会尤为重要。杭州峰会前,二十国的财长和央行行长共开了三次会议。开会地点并不一定在主办国,第一次会议在上海,第二次开到了美国华盛顿,第三次会议则首次选择在中国西部城市成都召开。第三次会议上,各国财经、金融的掌门人终于达成共识,并把各项成果提交杭州领导人峰会审议。

中日暗战

“很多国家领导人都表示希望同习近平主席举行会谈、会晤和会见”,G20峰会开幕前,外交部发言人陆慷对媒体表示。

这其中也包括日本首相安倍晋三。因为日本在历史、钓鱼岛、南海等问题上的态度,中日领导人在峰会期间的互动备受瞩目,并成为观察两国关系的一个视角。

虽然安倍在会前就曾公开表达过同习近平在杭州会面的愿望,但日本同中国在国际会议上的暗战,却一直存在。甚至,日本还曾与中国争夺过G20峰会的主办权。

“2013年就(有部门)提出来,中国应该争取举办2016年的G20峰会,以内参形式提交,”重阳金融研究院宏观研究部研究员陈晨晨回忆道,“习总书记就批示肯定了这个建议。”

2010年起,为方便决定由哪个国家做主席国,除欧盟外,其他19个国家被分为五个小组,每个小组最多有四个国家。中国和印尼、日本、韩国一组。G20峰会选择主席国时,会考虑平衡地区性的原则,即每个地区的国家轮流做东,尽量兼顾五大洲,让相邻年份的东道主国家地域相隔较远,这样有助于扩大影响力。也就是说,如果日本主办了这次峰会,中国要办,可能会再等好几年。

2014年初,G20敲定2016年峰会由亚洲国家主办,而当年的主办国澳大利亚的总理阿博特曾公开称,日本是澳“在亚洲最亲密的国家”,有意支持日本主办这届峰会。但该国向其他成员国征求意见时,呼声最高的却是中国。有媒体分析,这主要得益于中国领导人的外交行动。2014年4月,法国最先表态支持中国尽快主办G20峰会,还将此呼声写入中法联合公报。

对G20成员国来说,能主办峰会,最重要的一个优势是可以主导会议议程,同时还可以通过确定、邀请观察国,施加自身影响力。

杭州峰会的主题最终确定为“构造创新、活力、联动、包容的世界经济”,议题则集中在创新增长方式、更高效的全球经济金融治理、包容和联动式发展、强劲的国际贸易和投资上。

议题的设置对于轮值主席国来说,也是一个复杂的过程。据牛华勇透露,西方国家主题设定的时间比较长,一般提前很久就开始准备了,“这个过程非常复杂,用四个字就是,上上下下”。在之前的预备会议上,专家、官员都会提出自己的想法,再参考国外的意见,几上几下,慢慢形成目前的议题。

“主办国会增加在全球的曝光率,增加影响力,这是得的部分”,牛华勇认为,但同样有失的部分,一是成本,二是很容易变成靶子,“因为你重要,就会站在风口浪尖上被人议论”。

费尽心思的东道主

最终,除了主办国和惯例邀请的国际组织外,中国还邀请老挝、乍得、塞内加尔等发展中国家参会,使得这一届峰会成为发展中国家参会最多的一届。8月24日,外交部发言人陆慷通报G20情况时,光读各国领导人的名字,就读了346个字。

“最初,没有人觉得G20特别重要。在当时,它只是一个应对危机的机制。甚至我们刚接触的时候觉得它就是空谈,是一帮领导人坐在一起闲谈的机制”,牛华勇说,但几年后,这个峰会变得越来越重要,希望参会的国家也越来越多。这次邀请更多发展中国家参会,一方面,可以增加会议的影响力和代表性,“就像有二十个人在里圈开会,再叫十个人过来在外圈听,会议的影响力也更大”;另一方面,这些国家也可以作为未来正式成员国的后备力量。

“主办国最重要的就是提供会务服务,这个是首要的,是硬件部分”,牛华勇介绍,软件部分则是要协调其他国家之间的事情,为会议设定议题。要有一些全球普遍性的议题,也会有一些东道国比较关心的议题。

接待各国“大佬”,对每个轮值主席国来说,都是件颇费心思的事。

2010年首尔峰会时,韩国警方向法务部提出请求,要求对690多名外国人进行入境限制。被限制对象中有340多人被“禁止入境”,另有350多人成为了“入境时通报”对象,虽然可以进入,但要受到警察的监视。

11月8日,也就是会议进行的前两天,包括战警和义警在内的5万多名警察官从全国各地聚集到首尔。一位从庆尚南道选拔来的警察官透露,每辆地铁中将会有十多个便衣,举动异常的人当场就会被调查。

美国总统奥巴马还没到首尔,就收到了一份礼物——韩美同盟友好协会为他起了一个韩语名“吴韩马”。协会负责人解释,奥巴马的第一个字母“O”,发音与韩语里的“吴”相似,他的中间名侯赛因的第一个字母是“H”,正好和“韩”发音接近,奥巴马的第三个音节是“ma”,发音正好与“马”相同。

会议虽然隆重,但谈到吃,就比较简单了。首尔那次峰会,只有三道主菜、一份甜点,再加一份热饮。据说牛排还不错,是韩国上等牛肉。由于担心引发环保人士不满,鱼子酱和鹅肝酱之类的美味没有出现在餐单上。

由于正值全球遭到金融危机重创,2009年的伦敦峰会也以节俭著称。晚宴上的18道菜改为6道菜,“皇家厨师”也改为了“平民厨师”。更夸张的是,时任英国首相夫人莎拉·布朗出席峰会时所穿的海军色套装,都是自掏腰包租来的。

国际会议:无斗争则无意义

即便大多数共识已经在漫长的筹备期达成,峰会上的暗战也在所难免。

2013年,圣彼得堡峰会就充满了火药味。峰会前夕,刚好赶上美国国家安全局“棱镜门”曝料者斯诺登获俄庇护,奥巴马宣布重新评估两国关系,并调侃普京“看起来像一个坐在教室后排的无聊孩子”;紧接着,叙利亚危机爆发,普京揶揄“诺贝尔和平奖得主”奥巴马,在对叙动武问题上不能不顾平民死活。

9月,奥巴马抵达圣彼得堡时,俄方派出三名低级别官员到机场迎接。随后,奥巴马和普京第一天在康斯坦丁宫的交谈只进行了30秒。法新社记者猜测他俩只是“尴尬地谈了一下天气”。而在商讨叙利亚问题的晚宴上,奥巴马迟到了15分钟。有消息称,最后一刻,奥巴马还“赖”在车里打电话游说持异议的国会议员。在领导人座位安排上,工作人员也煞费苦心,把他俩原本相邻的座位进行调整,中间隔了五位领导人。英国《卫报》称,这是让两人遥遥相望,以防掐架。

2014年,G20峰会在澳大利亚召开,又赶上俄罗斯介入乌克兰危机以及马航17号班机空难。普京再次陷入麻烦,作为主办国的主席,澳大利亚总理阿博特开会前声称计划在会议上“正面撞击”普京——这是一个澳式橄榄球术语,指向对手冲过去并撞倒对方(开会时,他并没有那么做);时任加拿大总理哈珀与普京握手时,也不情愿地说:“我虽然跟你握手了,但我只有一件事情对你说:你得从乌克兰撤出。”

后来,普京提前结束了峰会行程,离开澳大利亚。

焦灼的局面同样出现在首尔峰会上。这一主题为“超越危机,共同增长”的峰会,开会首日就陷入危机。领导人们就汇率等议题僵持不下,美联储6000亿美元的量化宽松政策受到了多国抨击。峰会筹委会发言人金永京透露,由于分歧巨大,交锋激烈,“大家都提高嗓门,拒绝妥协,因为辩论太热烈,要开着会议室的门以免缺氧”。

“每次会上都会有一些分歧,只是看分歧有多大,有多少暴露出来了,”牛华勇说,“我们习惯说开一个团结的胜利的大会,但是在国际上开会是斗争和妥协的过程,不然这个会就没有意义了。就算之前有共识,但是一定会有交锋。”

一位参与过2010年G20多伦多峰会的工作人员曾在文章中透露,作为“先头部队”,他们当时的主要任务就是参与磋商峰会公报,即“打公报”。之所以说“打”,是因为公报是峰会最重要的成果,每一句话都可能涉及各国利益,遇到原则性问题,往往会出现激烈的争论。公报内容经常不到最后一刻就不能达成一致,几乎是从头“打”到尾。

同桌共事也分三六九等?

G20峰会就是通过这一场场会议,一次次磋商,才逐渐演变成现在的样子——最开始,甚至都没有“领导人峰会”。

早在1999年,加拿大前总理、前财政部长保罗·马丁就呼吁创建二十国集团,他提到,所有国家但凡能够行动,都是因为有危机。

当时,在全球治理模式中起主导地位的是七国集团(G7)。它成立于上世纪70年代,为了应对“美元危机”、“石油危机”等各种问题,在法国倡议下,美国、日本、德国、法国、英国、意大利和加拿大举行了首脑会议。七国集团的称谓就此商定,每年召开首脑峰会商讨国际社会面临的政治和经济问题。

1997年出现的亚洲经济危机,让七国集团意识到,单凭他们的力量已经“搞不掂”了,他们需要中国、印度等新兴国家一起行动,得多拉点人入伙才行。

要拉多少人,一开始有各种意见。“还曾出现过G22和G33两个讨论联盟”,加拿大多伦多大学政治学教授、多伦多大学G20研究小组联合负责人约翰·科顿向本刊记者介绍,最终还是确定了20个国家,“代表工业化国家和新兴市场两类国家”。

据约翰·科顿透露,在讨论成立G20时,法国和意大利是反对的,它们担心G20会破坏国际货币基金组织的权威,英国对此持保留态度,美国和日本则很赞同新体系。

G20最初的18个成员国均由过去的七国集团成员国选拔,“提名国家尽可能照顾区域平衡,中国、印度、澳大利亚、韩国、沙特榜上有名。有两个暂时空缺的名额计划留给印尼和泰国。”约翰·科顿说,“在当年的讨论中,中国从来没有被排除过。但在某些提名名单中,韩国、澳大利亚,土耳其和沙特均曾被建议排除。”

1999年,G20第一次财长和央行行长会议召开。2008年金融危机再次爆发,G20也随之升级,由各国领导人参会。

2008年11月15日,G20首次领导人峰会在华盛顿举行。仓促之间,美方为峰会挑选了一个不常用的会址——美国国家建筑博物馆。除成员国领导人外,联合国、国际货币基金组织等机构负责人也到会。

让时任外交部副部长、中方G2O协调人何亚非至今难忘的是,时任印度总理辛格一进入主会场,看到熙熙攘攘的人群和会议桌上写有“印度”的名牌,不无感叹地对陪同部长说,“我们终于坐上主桌了。”

“在历史上,你会发现国际组织创始国清一色是西方大国,因为发展中国家经济和政治上的号召力都不够。以前有南北对话,但那个还是一种政治机制,是富国如何援助穷国,穷国如何向富国要钱”,牛华勇向本刊记者介绍,G20不一样,发达国家和发展中国家终于可以坐在一张桌子上共同议事,“它讨论的是如何协调财政政策和金融政策、货币政策。各国的央行和财政部门之间如何协调配合,劳工政策、低碳政策等等如何来做,怎么让经济形成均衡稳定的发展。这个是G20成立时的核心目的。”

但私下,二十个国家还是被分成了三六九等。

此前,英国外交部内部制作的一份“敏感”文件落在英国《金融时报》手中。该文件是把与会国分成“三六九等”的招标文件,用以雇用游说组织向“核心国家”展开“公关”。

《金融时报》披露的信息显示,英国政府将G20成员国划分成了两类:第一类是需要进行密切外交游说和接触的国家,包括美国、中国、日本、德国、法国、意大利、印度、巴西、沙特阿拉伯、韩国和南非等11个国家。其余国家被列为第二类。在这份显示会议东道国所认可的国家重要性名单上,中国排序仅次于美国。

事后,英国外交部发言人声称,上述排序“绝不是”严格的等级排序,之所以列出这11国,是因为这些国家拥有强大的非政府组织、媒体、学界、贸易组织或主权基金等。但这份文件还是让人们意识到,原来G20成员也是分等级的。

“不存在”的会议

2009年8月的一个夜晚,德国法兰克福。烈日消退,凉风徐徐。

德国中央银行总部临时布置了一间餐厅,晚餐朴实无华,地道的德国人行事风格——前菜是蔬菜加羊奶酪沙拉,主菜是牛肉和鳕鱼任选一样,佐以红葡萄酒。

二十国集团成员里中、美、英、德、法五国协调人各带一名随员,低调进入餐厅。就像电影中的情节,这五个人以不同名义来到法兰克福,“我是‘凑巧在法兰克福出席3+3(美国、俄罗斯、中国加英国、法国、德国)和欧盟关于伊朗核问题的磋商,”何亚非回忆道,这场晚餐会议,在外交上是“不存在”的,如被外界发现,“大家对外就说是几个协调人碰巧在一个城市,相约一起吃顿饭。”

这顿饭主要讨论的是,是否需要把G20峰会确定为全球治理的主要平台。此前,峰会在华盛顿和伦敦各开过两次,效果还不错。最终,五位协调人达成基本共识,即“二十国集团取代七国/八国集团成为全球经济治理的主要平台”。随后在美国匹兹堡峰会上,作为领导人宣言的一部分,五国的初步共识部分被审议通过。

在德国中央银行总部的那顿神秘晚餐中,参会的五国协调人还达成了一个“君子协定”,何亚非回忆道,他们商定,无论是七国集团(G7)还是八国集团(G8),“今后不再在二十国集团峰会前讨论全球经济问题,以此来给二十国集团峰会定调,G8+5机制也随之解散”。

现实中,这份君子协定实并没有被严格遵守,七国(八国)集团后来还是我行我素。何亚非认为,这主要是因为,经济危机后,各国转入应对长期全球经济治理问题,合作意识减弱,固有的内部矛盾凸显出来。

G20内部原本就有各种各样的利益集团,除了G7(G8)外,还有“金砖国家”、“紧缩阵营”、“刺激联盟”等,内部利益呈碎片化趋势,难以形成合力。会议中,经常是发达国家为一方,发展中国家为一方,为经济失衡原因、国际机构改革等问题争论不休。

尤其当政治话题越来越多地出现在G20峰会讨论上,频频引发暗战,国际社会不免为这一机制感到忧虑,甚至失望。

发展中国家希望峰会突出全球经济治理主要平台的特点,集中解决经济、金融问题。西方国家则希望利用主要大国集合体的权威性,将政治、经济、社会议题纳入议程。何亚非记得,2009年的匹兹堡峰会上,美国要求在领导人闭门会议中增加讨论伊朗核问题,中、俄、印等国都不同意。最后妥协的做法是,各国同意在峰会期间领导人餐会上非正式地讨论若干重要政治议题。

另一方面,机制上的“先天不足”也一直困扰着二十国集团。澳大利亚罗伊国际政策研究所G20研究中心项目主任崔斯特·塞斯波利斯一针见血地指出,“我们最好把G20看成一种请客吃饭,没有条约,没有执法权力和秘书处。人们之所以关注它是因为领导人、财长们和央行行长们具有巨大的决策权力,但政府在现实中的妥协等,只会让G20的成果留存于公报中。”

可以佐证这一论调的是此前多伦多大学G20研究中心的调查数据。从2008年起,二十国集团峰会作出过1514条承诺。研究者们监控和追踪了这些承诺的落实情况。2008年—2014年平均落实比例为71%,低于G7/G8峰会75%落实率和金砖联盟73%的落实率。其中,伦敦峰会的讨论成果,最后付诸实践层面的只有59%。但在其中,中国的表现还算不错。2015年的研究报告显示,成员国在安塔利亚峰会上作出的承诺实现了63%。其中,中国承诺达成比例为75%,排名第五。约翰·科顿认为,这证明了中国对积极参与国际事务的诚意。

“我们特别强调G20的落实机制,”牛华勇说,从开始观察G20,学者们就觉得它是一个特别好的事情,在往正确的方向发展,“但是一定要让它发挥实质性作用。其中机制的设定就非常重要。你的机制要越来越可执行,要接地气。在布里斯班峰会之前是完全没有落实机制的,在那之后有些好转。现在就是一步步地在往这个方向走,希望它能有一定的约束力。”

“中国声音”会带来什么

有一次,陈晨晨参加一场G20主题的会议,快结束时,主持人让每位学者用30秒钟说清楚:G20峰会对老百姓的生活会有什么实际影响。

“当时大家都有点儿蒙,”陈晨晨说,“因为这个峰会是协调层面,是宏观经济层面的。”如果把G20的议题逐一摆在眼前,对公众而言,恐怕显得晦涩难懂。

会后,陈晨晨想了一下这个问题,尽量得出一个通俗性的结论:短期来看,至少对杭州而言,城市面貌、空气质量都得到了好转,很多杭州市民还因此学起了英语。从长期来看,人民币的地位会提升,会推动人民币国际化,“这对大家出国旅行买东西还是有很实惠的好处的”。

除了经济问题,外界对G20机制改革的问题也非常关注。在何亚非看来,除了内部不同利益集团的困境,G20还面临如何实现机制化的问题。“怎么能够机制化?我认为应该有常设秘书处”,何亚非认为,应该由一个固定机制监督G20决策的执行,理顺与联合国、国际货币基金组织、世界银行等国际机构的联系、合作。“G20已经从应对危机机制向长期治理机制转变。治理机制就需要一个机制性安排,能够做决定、执行决定、监督决定的执行。没有一整套的体系,G20决策和执行力就会不足。”

“G20改革,中国起到的肯定是特别关键的作用。”陈晨晨说,“我听到一个特别有意思的说法,说这是第一次有那么多非洲国家参加,说明我们办的G20已经成功了。”她觉得这种说法是很有道理的,“这些国家很多也只有中国会邀请,西方国家在开会的时候不会邀请这些国家”,也因为如此,这些发展中国家对G20很冷漠,“这一次,它们的态度发生了很大转变。而且在议题设置上,本次峰会也照顾了发展中国家关心的话题”。

在崔斯特·塞斯波利斯看来,此次中国表现出的最大亮点是——决定建立税收政策研究中心。“这非常难得”,塞斯波利斯向本刊记者表示,这意味着,中国参与全球治理能依托于一个实体机构。它在未来能够推动G20会议向“核心金融”领域、金融体系和金融监管及税收等更具体的方向展开合作。

“全世界都好奇中国要如何推进G20取得成功”,约翰·科顿说,“1999年—2009年,是中国成功建立危机应对模式的阶段;2010年—2013年,中国又施展了极为有效的危机防御,将自己的影响力拓展到全球治理。从2013年开始,可以说,中国强调增量改革,避免单边行动,它领导并建立了针对特定议题的联盟。”

“早前有人会说,‘中国反对什么比它支持什么更明确,”约翰·科顿说,“但我觉得通过G20,中国在发出自己的声音。”

9月3日,习近平出席了二十国集团工商峰会开幕式,并且发表了主题演讲。在演讲中,习近平说,“中国倡导的新机制新倡议,是对现有国际机制的有益补充和完善,目标是实现合作共赢、共同发展。”在谈到中国的开放态度时,他还强调,“中国对外开放,不是要一家唱独角戏,而是要欢迎各方共同参与;不是要谋求势力范围,而是要支持各国共同发展;不是要营造自己的后花园,而是要建设各国共享的百花园。”(实习生张惠兰亦有贡献)

本文参考了《选择——中国与全球治理》,中国人民大学出版社,作者何亚非

你原来是这样的G20

Q1:什么是二十国集团(G20)与G20领导人峰会?

二十国集团(G20)由七国集团财长会议于1999年倡议成立,开始只有财长和央行行长级会议。 2008年国际金融危机爆发后,提升为领导人峰会。

Q2:G20成员国都有哪些?

阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国以及欧盟。

Q3:此次峰会邀请的嘉宾国及国际组织有哪些?

嘉宾国:乍得、埃及、哈萨克斯坦、老挝、塞内加尔、新加坡、西班牙、泰国;

国际组织:联合国、世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织总干事、国际劳工组织、金融稳定理事会、经济合作与发展组织。

Q4:G20除领导人峰会外还有什么机制?

G20会议可分为四个层次以及内外两个体系。

四个层次分别是领导人峰会、协调人(Sherpa)会议、部长及副部长级会议和专家工作组会议。

部长及副部长级会议机制有6个:财长和央行行长会议、劳工和就业部长会议、贸易部长会议、农业部长会议、发展问题部长会议和旅游部长会议。

专家工作组有9个:“强劲、平衡和可持续增长”框架工作组、投资与基础设施建设工作组、就业工作组、发展工作组、能源可持续问题工作组、反腐败工作组、私营部门工作组、金融包容性工作组以及贸易工作组。

上述四个层次属于G20会议的内部体系。

此外,与G20相关的“民间”组织称为G20的外围体系:G20商业峰会(B20,Business20)、G20智库峰会(T20,Thinktank20)、G20公民峰会(C20,Civil Society20)、G20劳工峰会(L20,Labour20)、G20青年峰会(Y20,Youth20)、G20妇女峰会(W20,Woman20)、G20创新峰会(I20,Innovation 20)等。