成都市人口时空分布特征分析

李晓强+宋志超+胡春华

摘 要:本文运用定量研究方法,分析成都市2000-2010年间人口的时空分布特征,并在此基础上,探讨其时空分布的影响因素。结果表明:研究时段内,成都市城市总人口持续增长,不同区县的增长率区域差异大;城市人口的空间分布格局存在变化,人口不断向市区聚集。

关键词:成都市;人口;时空分布

一、引言

在经济社会转型背景下,中国不同城市的人口格局发生显著变化,人口郊区化趋势已经出现。因此,研究城市人口时空分布规律对于城市空间的可持续发展及城市发展战略的制定具有一定理论和现实意义。在西部大开发、成渝经济圈战略背景下,成都市社会经济发展迅速,城市规模不断扩张,人口迅速增加。人口的变化已经影响到成都市社会经济发展各个方面。近10年来,成都市经济的巨大发展是否引起了人口空间分布变化?城市人口时空的变化对城市发展有何影响?这些都是值得研究的问题。

国内外学者对此作了大量研究。国外对人口分布研究其主要出现在第二次世界大战之后,1951年Clark[1]对20多个城市的人口密度的空间分布进行了研究,得出人口密度与距离之间为负指数关系。1969年Newling[2]等用人口分布的二次指数模型,更加系统精确的分析了人口分布的空间规律。20世纪60年代至70年代,空间分析学派开始定量分析人口空间特征。20世纪70年代中期以后,学者开始从多个角度研究人口分布及变化。国内早在20世纪30年代对人口分布进行了研究。1933年,中国地理学家胡焕庸[3]绘制了第一张人口密度图,提出了“胡焕庸”线,并一直为国内外人口学者和地理学者所承认和引用。20世纪70年代以后,国内学者在人口分布方面的研究逐渐开始转向定量研究,GIS技术更为广泛地应用到人口学研究。1996年,周春山[4]通过对广州市人口研究,将人口变动分为人口减少型、人口增长型、人口基本稳定型三种类型,并用聚类方法划分了广州市的地域结构。2003年冯健、周一星[5]通过对比全国第五次人口普查数据和20世纪80年代的数据,概括了20世纪90年代以来北京市人口地域分布特征和最新变化。2009年,陈火星等人[6]结合成都市的行政区划与圈层空间分布的差异特征,将成都市分为4个圈层。2013年,潘倩[7]等运用不均衡指数、人口重心、集中指数等方法定量揭示了中国人口分布的时空格局及其变化特征。2013年,江琴在研究武汉市人口分布变化的动因的结果表明,人口流动的原因在于社会经济的发展所导致的区域收入差距以及对高品质生活啊的向往与最求[8]。

二、数据来源与处理方法

数据资料主要是人口普查数据和分县区数据。其中人口普查数据源于第五次人口普查和第六次人口普查2期数据,统计口径为常住人口。分县区数据源于同期的《成都统计年鉴》,其中成都市行政区划进行了调整,为了方便数据统计分析,本文统一采用2013年成都市行政区划(共19个单元,武侯区包含高新区人口和土地)作为统计单元,其他年份以此为标准进行相应的数据整理。

三、成都市人口时空分布特征

(一)成都市人口的增长特征分析

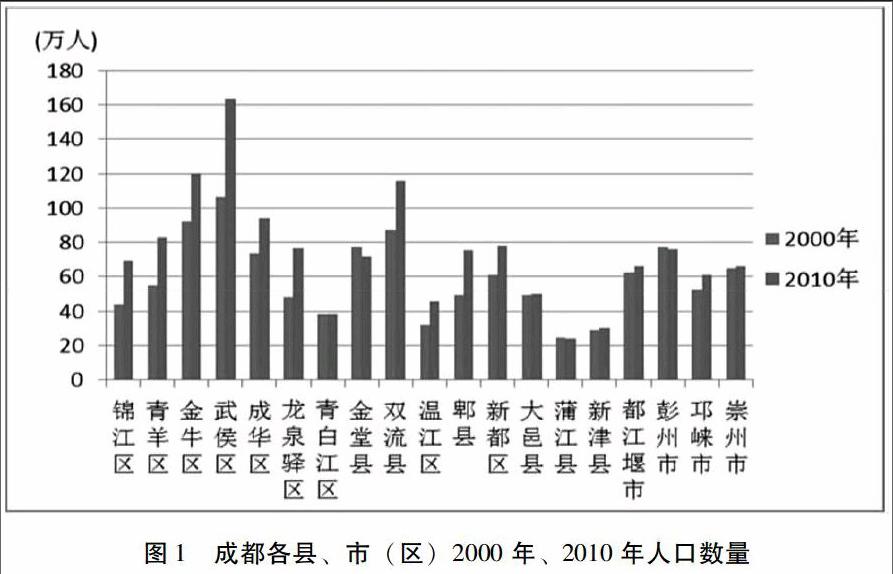

图1 成都各县、市(区)2000年、2010年人口数量

如图1所示,成都市人口分布不平衡。总体来看,市辖区人口数量较多,蒲江县、新津县人口数量较少。除青白江区、蒲江县、金堂县、彭州市外,成都市各个县、市(区)的人口数量均有不同程度的增长。其中,武侯区增长幅度最大,青白江区、蒲江县、金堂县、彭州市人口呈负增长,金堂县10年间人口减少5.5万人。10年来人口数量除了数量的增长,人口数量分布的布局变化不大,说明人口基数以及人口数量的历史积累是影响成都市人口数量分布的重要因素之一。各区县的人口数量主要集中在40-100万范围段。大于100万的县区数由1个增加到3个,0-30万的县区数由2个减少到1个,说明10年来成都各县区的人口数量增长较快。人口最多与人口最少的县区人口数量差距由2000年的81.5万人扩大为139.8万人,地区间的人口数量差距在不断扩大。

(二)成都市人口密度的空间特征

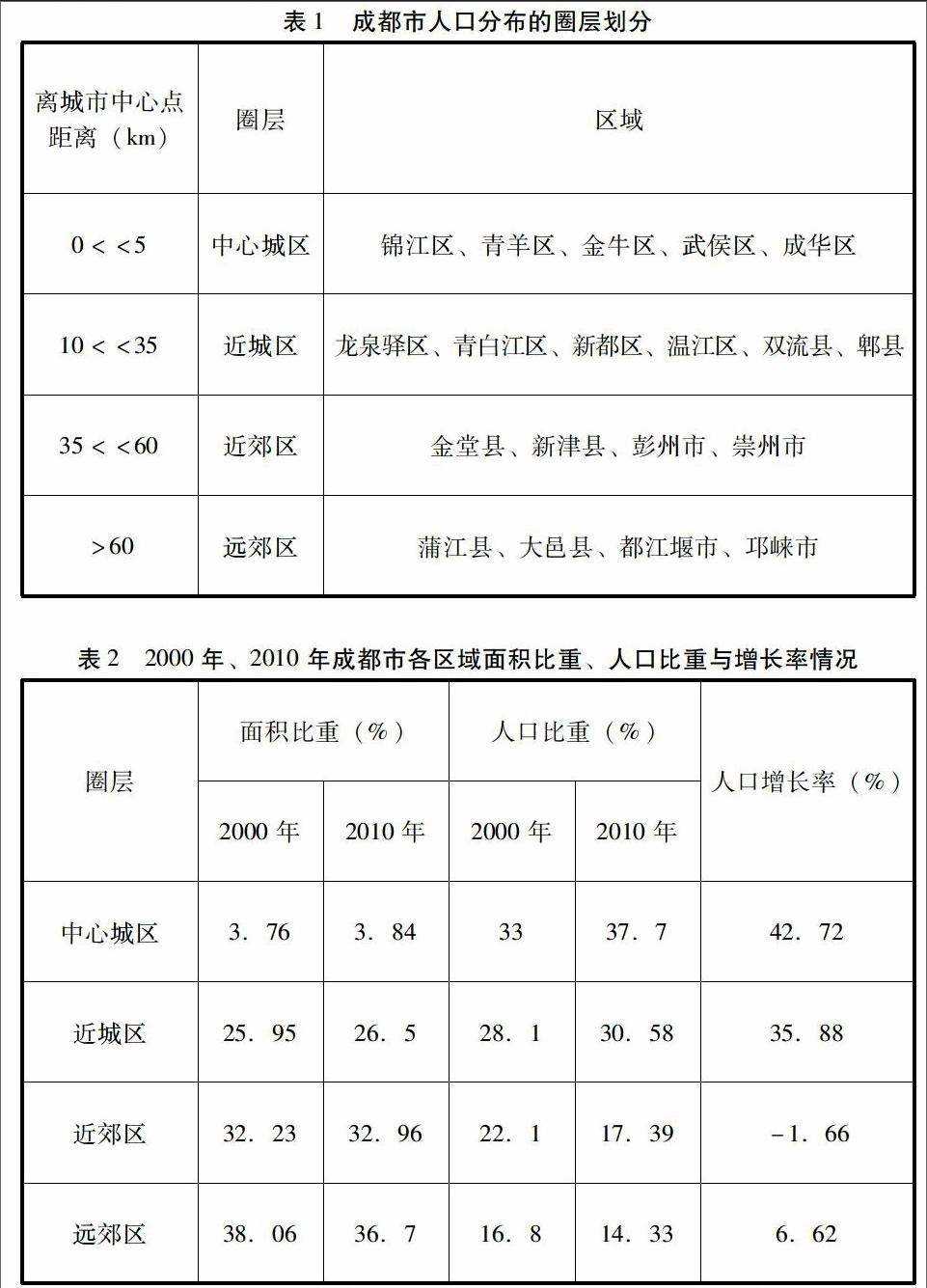

成都市属于单核心人口分布城市,即以中心城区为核心,从中心向外扩散,从内到外人口密度不断降低。20世纪90年代便有学者将成都市分为4个圈层,是以成都各区、县(市)距离中心点距离远近和人口聚集程度来划分的:内城区为第一圈层,城区周边为第二圈层,近郊区为第三圈层,更远的郊县为第四圈层。也有研究根据成都市人口、经济分布的中心性以及空间分布的圈层差异,将成都市从中心向外围依次划分为:核心团、近郊圈和边缘环3个圈层。本文基于中心-外围理论,结合成都市的行政区划与圈层空间分布的差异特征,将成都市19个县、市(区)分为4个圈层并计算其2000年、2010年面积比重与人口比重,如表1、表2所示。

由表1可知,1、成都市各区域间人口分布有着极强的圈层差异。10年来,各区域人口密度逐年增加。全市人口密度从每平方公里908人增加到1159人。人口密度最高的是武侯区,2010年底高达13420人/平方公里;人口密度最低的是大邑县,391人/平方公里。最高密度与最低密度相差近34倍,差异悬殊。4个圈层结构的人口密度按照离城市中心点的距离从第一圈层到第四圈层依次降低;2、成都市人口分布内密外疏。中心城区相对与其他地区而言,人口密集程度很高,远郊区人口密集度较低。内密:中心城区的人口密度明显高于其他地区,2000年人口密度均达到6500人/平方公里以上,2010年人口密度均达到8500人/平方公里以上。外疏:近城区的人口密度明显低于中心城区,但也看出人口比近郊区、远郊区要稠密。同时,各区域间差异逐渐增大。从历史数据来看,成都市中心城区密度特别高,增长速度也很快。中心城区相对于近城区差异逐年增大,近城区相对于近郊区与远郊区相对与近郊区增长较小。可见成都市人口密度差异主要表现为中心城区人口高度聚集。从成都市发展趋势来看,未来几年各区域间差异仍将继续增大。

通过计算2000年、2010年成都4个圈层的人口增长率,可知:

1、全市的人口增长率为24.93%,全国的人口增长率为5.8%,是同期全国增长水平的4倍;

2、成都人口密度的分布趋势与成都的人口增长率具有一定程度的一致性。除近郊区外,人口密度高的圈层,人口增长率相应的较高。其中,近郊区的负增长原因之一是相较远郊区距离城区更近,人口大量向城区涌进,以获得就业机会;

3、人口增长率的空间分布差异较大。中心城区、近城区的人口增长率分别达到42.72%和35.88%。自中心城区向远郊区呈现明显的“圈层状”、“阶梯状”;

4、成都市人口密度与城市中心距离存在较大的关联性。以地貌变化较一致的成都西部为例:除了成都市城区(第一圈层)外,第二圈层紧邻三环路,第四圈层紧邻第二圈层。即,人口密度变化与距城市中心距离成正相关。

四、结论与讨论

本文在总结前人学者研究成果的基础上,以2000年、2010年2期成都市人口普查数据为研究样本,对人口的时空分布特征进行了研究,得到以下主要结论:

第一,人口数量众多,基数庞大。2000年成都市总人口1124万人,2010年总人口1404万人,远高于同期四川省其他城市的人口数量。

第二,城市总人口持续增长,年均变化率区域差异大。通过成都市的数量特征分析,发现成都市常住人口在10年间增长了近300万人,除青白江区等4个县、区(市)外,人口数量均有不同程度的增长,地区间人口数量差距不断扩大。

第三,人口不断向市区聚集与人口的空间重分配。通过密度特征、重心迁移及均衡度分析,发现成都人口时空分布特征主要体现在两方面:除金堂县等3个县、市(区)外,人口密度变化呈现快速增长,人口密度的空间分布的“圈层”特征明显,人口密度按照离城市中心点的距离依次降低,空间分布差异较大。通过分析发现,成都市2000年、2010年的人口重心均在市辖区范围内,呈现向东南方向迁移,迁移幅度较小,说明这一时期全市的人口整体分布格局没有出现较大波动。成都市近10年的不均衡指数和集中指数不同程度地增长,人口分布向不均和集中发展。

第四,成都市的人口时空分布特征主要受到社会经济发展条件、历史社会条件、人口管理政策、地形等因素的影响。其中,城市化水平发展对其人口的时空分布具有重要作用。

(作者单位:成都理工大学)

参考文献:

[1] Clark C.Urban Population densities[J].Journal society.1951,114:490-496.

[2] Newling BE.The spatial change of urban population densitie[J].Geographical Review.1969,59:242-252.

[3] 胡焕庸,张善余.中国人口地理学[M].上海:华东师范大学出版社,1984.

[4] 周春山,罗彦,陈素素.近20年来广州市人口增长与分布的时空间演化分析[J],地理科学,2004,24(6):641-647.

[5] 冯健,周一星.近20年来北京都市区人口增长与分布[J].地理学报,2003,11:903-916.

[6] 陈火星,许改玲,沈茂英.成都市人口密度分布差异的影响因素[J],南京人口管理干部学院学报,2009,25(2):37-41.

[7] 潘倩.近300年中国人口变化及时空分布格局[J].地理研究,2013,32(7):1291-1302.

[8] 江琴.20世纪80年代以来武汉市人口分布及变化分析[D].武汉:华中师范大学,2013.