经济腹地与中心城市金融集聚的影响关系分析

黄志雄

[摘要]从经济腹地的视角对我国中心城市金融产业的集聚程度进行实证分析。研究发现,我国大部分中心城市的金融产业集聚程度呈现不断加强的趋势,中心城市的极化效应仍在不断加强,经济腹地的市场潜力以及交通、互联网可达度对中心城市的金融集聚形成显著的促进作用。

[关键词]经济腹地;中心城市;金融产业

1引言

具体探讨到经济腹地与中心城市的金融集聚的关系方面,一般认为经济腹地的发展与中心城市金融集聚之间呈正相关关系(李红,2014;冯德显,2006)。还应该看到的是,随着我国区域金融联系程度的日益提高——这一点在新经济地理学相关研究没给予足够的重视,从而经济腹地与中心城市联动互动这一视角分析中心城市金融集聚的发展的文献不断涌现,大体来说,已有研究普遍认为中心城市的吸引、辐射能力是经济腹地的经济发展的重要原因,且中心城市的溢出效应是通过资金支持机制、产业转移、技术溢出机制和基础设施机制等三个机制促进经济腹地的经济发展。尽管已有研究从经济腹地的市场潜力探析了我国的中心城市金融集聚现象,并取得较为丰硕的成果,但仍有两大问题值得重视。第一,金融产业集聚还没形成全面的衡量指标体系。以往学者多以区位商或者金融资源占比来衡量金融集聚程度。这是不全面的。金融产业集聚体现为金融资源的空间集中和地区扩散两个方面。第二,金融集聚只是停留在单一的作用机制中,而未考虑到地理区位因素,其与经济腹地关系以及影响渠道、机制尚未形成一致结论。

2中心城市的经济腹地特征

学者从“重力模型”(程婧瑶,2013)断裂点、加权Voronoi图法、场强模型(潘竟虎,2008;郭丽敏,2014)、威尔逊最大熵原理(任英华、李彬,2013)对我国金融中心及其腹地范围进行识别。参照已有研究的相应做法已有研究相应的做法,本文选择中心城市所在的省份作为研究标本。

3模型、方法与数据

3.1研究假设

假设:金融发展存在依靠经济腹地金融资源的空间依赖性,经济腹地的市场潜力对中心城市金融集聚的作用存在正向相关。

中心城市金融发展依赖着大量金融资源的投入,由于金融资源存在一定的区域性,因此经济腹地的资源很大程度决定中心城市金融发展能够获得的金融资源的程度。经济实力、人均资本、农业发展水平、外商直接投资是经济腹地拥有的与中心城市金融集聚密切相关的金融资源。在市场潜力方面,采用Keeble 等(1986)提出的公式估算中国中心城市经济市场潜力情况。此外,本文采用金融的增加值占生产总值的比重来衡量产业结构。

3.2模型设计

如上所述,本文将有待考察的计量模型设定为如下形式:

3.3模型结果分析

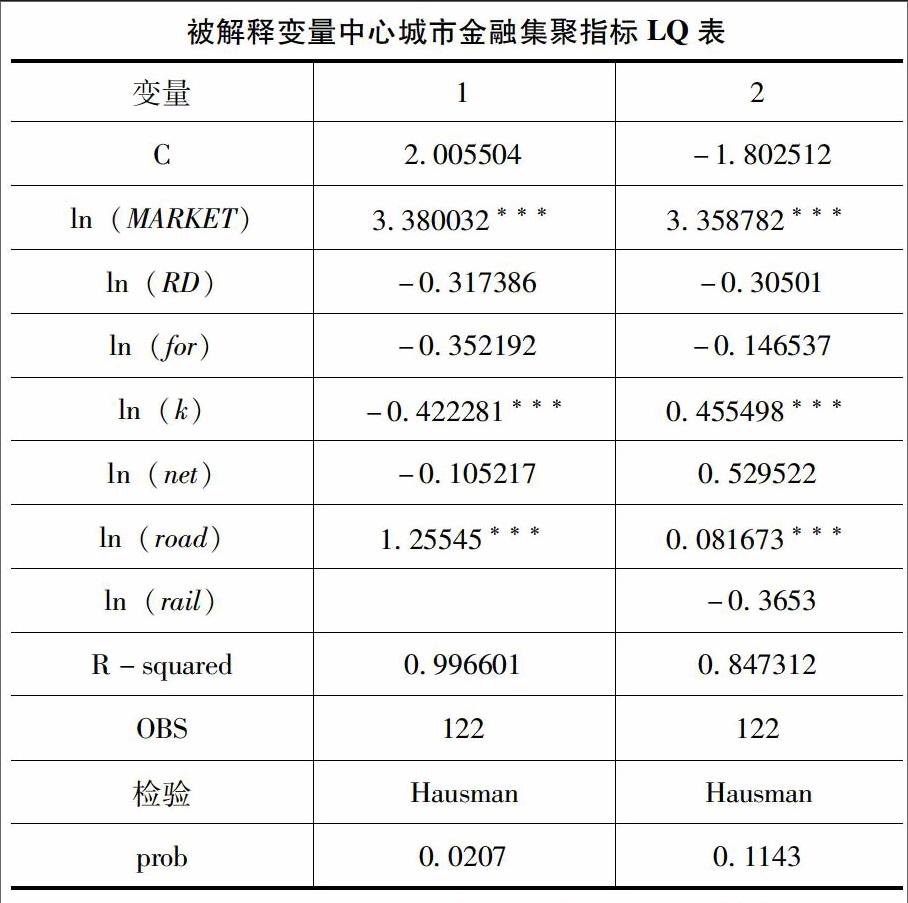

根据下表给出模型的结果,从Hausman检验的结果可知。第1列采用了固定效应模型,其余各列均选择随机效应模型。

由上表可知,在解释变量的回归结果方面,第一,基于经济腹地层面度量的市场潜力的提高在整体上对中心城市的金融集聚形成显著的促进作用,表明经济腹地关联水平的提高确实是致使其自身集聚程度加强的一大原因。第二,经济腹地的人均资本存量以及网络普及程度对中心城市的金融集聚作用基本上都显著存在,表明其中心城市对经济腹地的发展存在正向的溢出效应,金融行业由于自身的特殊性,其服务的范围可以覆盖面积相对较广,在经济腹地交通便利、信息发达程度以对外经济联系比较发达的情形下,金融集聚程度越高。

4结论与讨论

基于上述,通过实证分析,本文得出以下几点主要结论,第一,中心城市绝大部分金融产业集聚程度在总体上仍然呈现不断强化的趋势。第二,在经济腹地层面的回归结果表明,金融产业集聚不仅与所处的城市密切相关,也受到经济腹地的影响,经济腹地的市场潜力能对中心城市金融集聚形成显著的促进作用。第三,经济腹地的人均资本与中心城市金融集聚呈相反方向,表明经济腹地人均资本越高,则其流入中心城市的资本等金融资源则会越少,这也印证了我们的假设。在中心城市与经济腹地的金融效率存在一定差距的情况下,金融资源会向着边际效率高的地方流动,即中心城市金融集聚区域。

鉴于上述结论,可得出如下政策:首先,加大经济腹地的对外开放,尤其是中心城市与经济腹地的联系,建立可达性高交通网络,提高经济腹地的经济实力。其次,加快中心城市以及经济腹地的网络化建设,互联网的出现,使得远距离沟通成为可能。基于互联网的应用,金融服务可以有条件的忽略距离,远距离地对客户进行服务。虽然金融的服务距离仍受到品牌以及传统服务的限制,但是加大互联网应用力度能够显著的促进中心城市金融的发展。

参考文献:

[1]陈娜,顾乃华.我国生产性服务业与制造业空间分布协同效应研究[J].产经评论,2013(5):35-45.

[2]程婧瑶,陈东,樊杰.金融中心和金融中心体系识别方法[J].经济地理,2007(6):892-895.

[3]程婧瑶,樊杰,陈东.基于重力模型的中国金融中心体系识别[J].经济地理,2013(3):8-13.

[4]高玲玲,周华东.中心城市对区域经济增长贡献的评价体系研究——以中部地区中心城市为例[J].经济问题探索,2015(1):76-81.

[5]柯善咨,赵曜.产业结构、城市规模与中国城市生产率[J].经济研究,2014(4):76-88.

[6]茹乐峰,苗长虹,王海江.我国中心城市金融集聚水平与空间格局研究[J].经济地理,2014(2):58-66.

[7]徐晓光,冼俊城,郑尊信.中国城市金融效率提升路径探析中国城市金融效率提升路径探析[J]. 数量经济技术经济研究,2014(10):53-83.