吕斯百油画技法溯源

盛梅冰

摘要:文章通过对南京师范大学美术学院珍藏的现代中国油画史开创者吕斯百先生作品的细心分析,和对法国近代象征主义画家夏凡纳等人油画作品的技法比较,追溯了当时我国留法画家吕斯百、常书鸿等人在油画技法上的源头。这有助于对这些画家作品的准确分析和我们后人的学习借鉴。

关键词:吕斯百;油画创作;艺术作品;夏凡纳;常书鸿;油画技法;溯源

中图分类号:J20 文献标识码:A

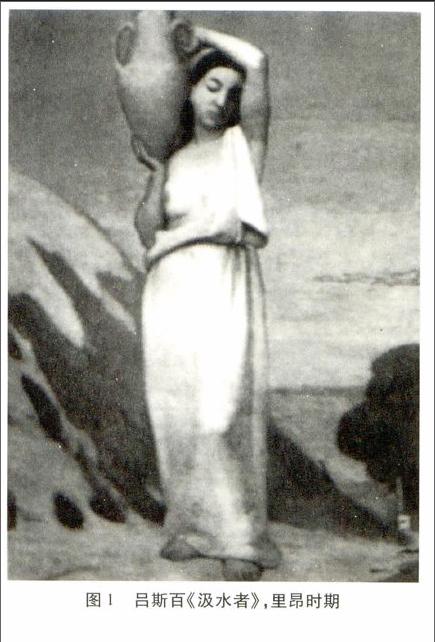

1928年,经徐悲鸿的推荐,吕斯百补福建省的庚款留学名额,12月启程赴法国,至1934年回国任教于中央大学艺术系。其间,吕斯百在法国度过了6年的学习时光。这段时间,他以过人的天赋和刻苦的努力研习欧洲油画之精华,除了广览博取公认名作的技法,他还有重点地选择一些个案深入研究。在油画方面的学习和发展,可以参考常书鸿写于1944年的文章《画家吕斯百》①。刚到法国时,吕斯百和常书鸿都在里昂高等美术专科学校学习。1931年,吕斯百先行一步离开里昂前往巴黎,进入巴黎国立高等美术专科学校学习。②一年后,常书鸿来到巴黎,他看到了一个画风与里昂时期不同的吕斯百。在常书鸿的印象中,吕斯百“里昂时期”的绘画特点是诗意、抒情、柔和。里昂乃是象征主义画家夏凡纳绘画(Puvis de Chavannes,1824-1898)的故乡。吕斯百潜心吸收了夏凡纳的精髓,提升了自己在构图等多方面的绘画能力。他也模仿夏凡纳创作了柔情、优雅的作品《汲水者》。这幅画与夏凡纳的《海边少女》之间的联系是直接而明了的:姿态优雅的少女,简练概括的衣褶,斜势的山形和大海的组合都非常相似。在对形体的处理上,吕斯百展示了概括平面的表现手法。他的用笔比较平缓,笔触含蓄,明暗过渡严格控制在固有色的范围之内。这幅作品显示出吕斯百创造性吸收夏凡纳艺术的能力和才华(图1、图2)。

一到巴黎,吕斯百便开始吸收巴黎的新的元素。常书鸿说吕斯百开始喜欢“凡罗纳司及哥根”的艺术。哥根应该是高更(P.Gauguin),凡罗纳司所指是谁,尚待考证。一年中,吕斯百的绘画出现了很大的变化,常书鸿提到了吕斯百的静物《梨》带给他的冲击。作品以厚重的笔触累积起来,雄浑有力,“像一幅厚重的地毯……一笔一笔如踏在雪地上的脚步”,凹凸起伏感是十分显然的。导致吕斯百的作品朝向厚涂笔触方向发展的重要的原因可能来自多个方面,可以结合当时的情形加以分析。其一是他的老师的直接影响。1931年,吕斯百进入巴黎高等美术专科学校学习,老师是安德烈·达望贝(Andre Devambez, 1867-1944)。资料表明,他还进入了朱利安研究所,跟随皮埃尔·劳伦斯(Jean-Pierre Laurens,1875–1933)学习油画。20世纪的20-30年代,法国巴黎的美术教学机构有国立装饰美术学校(école nationale supérieure des Arts décoratifs)、巴黎高等美术专科学校(école Nationale Supérieure des Beaux-Arts ,ENSB-A)和朱利安研究所(Académie Julian)等等。国立装饰美术学校当时不招收中国学生,而朱利安研究所是开放型的。③它既为打算进入巴黎高等美术专科学校的学生进行考试培训,也为一般的爱好者提供辅导,并且对女子开放。学院派画家保罗·劳伦斯(Jean-Paul Laurens ,1838 -1921)是巴黎高等美术专科学校的教授,善画历史、宗教题材,于1921年去世。他的两个儿子阿尔伯特·劳伦斯(Paul Albert Laurens,1870–1934)、 皮埃尔·劳伦斯(Jean-Pierre Laurens,1875–1933)都曾是朱利安研究所的教师。哥哥阿尔伯特·劳伦斯善于描绘美丽女性裸体形象,趣味比较甜俗。李超主编《勇猛精进——中央大学艺术系的西画实践》中说吕斯百师从阿尔伯特·劳伦斯(P.A.Laurens)应该有误。弟弟皮埃尔·劳伦斯(Jean-Pierre Laurens,1875–1933)身边聚集了不少中国留学生。据初步统计,有方干民、颜文樑、唐一禾、周方白(圭)、吕斯百、常书鸿等人。④1928年,颜文樑就是经徐悲鸿的老师达仰(Dagnan Bouveret,1852–1929)推荐进入皮埃尔·劳伦斯画室的。⑤吕斯百在巴黎时期的两位老师安德烈·达望贝和皮埃尔·劳伦斯中,达望贝更喜欢用很厚的颜料来组织画面,笔触率性自由,且善于用中、小型画幅来处理巨大场景,这客观上也加强了他的作品豪放、粗犷的力度。皮埃尔·劳伦斯继承了他父亲的油画特点,用笔、用色都很谨慎、理性。色调柔和抒情,笔触衔接十分含蓄。在厚涂颜料作画方面,吕斯百可能更多地是受到安德烈·达望贝的率直、粗放的画法的影响(图3、图4、图5)。

图1 吕斯百《汲水者》,里昂时期

图2 夏凡纳《海边少女》,1879年

图3 安德烈·达望贝《火盆旁的锡克兵》,1915年

其二是1932年的比利时之旅的收获。1932年暑期,吕斯百赴比利时参观学习,受到吴作人的接待。吴作人1930年10月考入了比利时布鲁塞尔皇家美术学院巴斯蒂安(Alfred Basstien)教授工作室高级班学习。老师巴斯蒂安常用颜色纯粹的厚重的方块笔触组织画面,形成坚实沉重的表面效果。他的这种绘画技巧对他的学生吴作人,特别是对后来的沙耆产生了很大的影响。沙耆在巴斯蒂安画室学习的时候,就用画刀直接作画,颜料很厚,表现力极强。1932年前后,

图4 安德烈·达望贝《鞋匠》,年代不详

图5 皮埃尔·劳伦斯《母亲像》,1902年

吴作人的人物画《坐思》、静物画《沙蒙鱼》《柠檬》、风景画《风磨》也都画得很厚,甚至还用了油画刀直接将颜料堆砌到相应的部位。吕斯百在布鲁塞尔期间可能和吴作人一起作画,观摩巴斯蒂安的作品或者作画过程。《读》可确定为吕斯百在巴黎时期的作品。这是一个将人体习作巧妙地转变成叙事性主题创作的优秀例子,它描绘了一个裸体人物正在灯光下阅读的情景。人物的所处的场景、巨大的书本和人物(特别是背部)的颜料是极其厚实的。吴作人在欧洲期间的一幅躺着的女人体也用了比较强烈的光线,借此来探讨光与影作用于人体形体起伏的效果。即使是暗面也画得不薄。这两幅画在强烈的光影、率意的挥写等方面是很接近的(图6、图7)。其三是对夏尔丹等前辈大师的学习和模仿。吕斯百的《读》还让人想起夏尔丹(Jean Baptiste Siméon Chardin,1699-1779)的《年轻的画图者》(图9)。两者的相似性体现在诸多方面,比如简练而封闭的背景(背景都被划分成一些几何块面的格局)、背朝观众的主体人物及其手中的书籍或纸张、粗糙厚重的肌理

图6 吕斯百《读》,巴黎时期

图7 夏尔丹《年轻的画图者》,约1735年

效果。吕斯百的《读》中,由于大部分暗色的作用,显得光线更强,并聚集在书本之上。与伦勃朗等人的作品不同,吕斯百的阴影部位画的并不薄,而是以和亮面相同的厚实笔触直接画出来的。这种直接性的画法在当时的旅欧年轻画家中是很普遍的,不难想象,他们一时很难将油画制作的复杂技巧在写生之中运用开来,而宁愿选择一些即兴的、直接的方法。另外,他们尚没有能力去把握整个西方绘画史,只能根据当时的状况作出本能的选择。

一些迹象表明,吕斯百的确是夏尔丹的崇拜者或模仿者。1932年春,吕斯百于巴黎“春季沙龙”展出两幅油画,分别是《野兔》和《水果》。其中,《野兔》描绘的是厨房的一角,一只死兔子垂挂着,边上有几个器物和葱、土豆之类的东西。画面颜色很节制,事物的形体很结实,没有沉溺于琐碎的细节,画面也保持了一种相对均匀的厚度。这幅画与夏尔丹的厨房静物十分接近,从中不难看到他在有意识地学习这位18世纪的法国大师。《野兔》在展览中获得好评,也许是因为人们在现代艺术浮躁的氛围中看到了夏尔丹式的朴素与平静,这于学术研究而言是难能可贵的(图8、图9、图10)。

吕斯百回国之后,这些画在多个场合被公开。1935年10月13日南京《中央日报》上,徐悲鸿撰文《中国美术会第三次展览》盛赞吕斯百的这种类型的作品。“吕斯百君之静物,乃在巴黎春季沙龙上出过风头,简雅已极,虽夏尔裳(夏尔丹)何以加焉。”显然,徐悲鸿指的不是那幅《水果》。

图8 吕斯百《野兔》,巴黎时期

图9 夏尔丹《有死雉和狩猎袋的静物》,1760年

图10 吕斯百《水果》,1932年

人们注意到,《水果》一画中已经包含了一定的现代艺术因素。无论是水果轮廓的处理、衬布的摆放还是对象形体的描绘(采用的是来自正前方的光线,从而在强调形体的同时避免了光线掠射而产生的纵深错觉效果),均体现出了对塞尚的绘画的充分领悟。在1935年的文章中,徐悲鸿对此画只字未提。而在1933年徐悲鸿赴欧洲举办画展的时候,他看到吕斯百正在进行现代艺术方面的尝试,画“敲扁的苹果”和“歪斜的杯子”,立即进行了批评。他说:“学习前人或别人的作品,要吸收对自己有用的部分。千万不要赶时髦,而误了自己的美好前程。”⑥二徐之争正在进行的时候,吕斯百等人不在国内,而现在,徐悲鸿亲自将他那具有排他性的“写实主义”的观念灌输到身处巴黎、刚刚萌生新追求的年轻人的脑海中。⑦

前文已经提到,颜文樑的老师也是皮埃尔·劳伦斯(颜文樑1928年到巴黎,1931年回国)。虽然他没有与吕斯百一起学习,但在油画实践中,他们可能有相似的经验。颜文樑回国后逐渐总结出“油画八法”,即“薄涂、薄贴、厚贴、揉腻、揩摩、扫掠、埋没、拍贴”,并应用于教学中。八法中,所谓“贴”,大概是指将颜料轻轻掠带在画布上,而不是用力涂抹。“揉腻”则是直接在画布上完成颜色的调配。“埋没”指色层的覆盖。显然,油画的基本技法是十分丰富的,当然也需要在实践中灵活运用,而不能是玩弄花样,刻意追求各种效果。与颜文樑的复杂多样的技巧相比,吕斯百的技巧比较单纯、朴实。颜文樑和吕斯百的画面都具有比较明显的肌理感,但颜文樑偏爱颜色的丰富变化及光线作用下的闪烁感,色点较多,层次之间的衬托、照应关系比较丰富,装饰性较强。这可能与旅法之前的学习经历有关。但吕斯百不追求那些琐碎的变化,他喜欢用较为迟钝而犹豫的笔触去经营空间、刻画形体。总体上说,无论是旅法时期还是回国初期,吕斯百早期作品中已经形成了一个相对稳定的面貌:“朴素、简练”,这既体现在他所选择的题材上,也反映在他的绘画技巧中。1934年吕斯百回到祖国,任中央大学艺术系教授。回国之后,吕斯百展开了对身边各种事物的执著描绘,同时又有意识地从中国画中汲取丰富的营养。当然,旅法时期的许多构图、空间因素仍然发挥作用。例如背景都是封闭的,颜色较暗,但写意的灵动感日趋明显。《鱼》代表着这一趋势中的最高成就(图11)。1961年吕斯百在南京举办个展之际谈到《鱼》的创作:“我曾作了一幅以鲶鱼为内容的静物画。由于色彩和手法比较单纯,又和一般的油画静物不同,盘中描写的鱼是活的,看起来有一点国画的笔墨趣。”⑧“由于我曾见过齐白石所作的青蛙、松鼠、鲶鱼等作品有深刻的印象,所以很自然地触动我的画兴。所谓意在笔先,是主要原因。其次是描写对象不死描而是活写。”⑨这段话中,突出了他借鉴了中国画家对活物即兴写生的新方法。与欧洲静物画家描绘各种静止不动的猎物不同,中国古代画家强调写真,重视对象的生命生动性。《鱼》一画共画了四条鱼,三条在盘中,一条在盘外。盘中的三条,一条仰翻,显露肚皮,另外两条则如同两条黑带聚集在一起;盘外的一条可能是刚刚跃出盘子,尚在扭动中,并状如一个弯曲的大“↑”。背景画得比较“涩”,与盘子中的鱼的“滑”形成对比。盘子和鱼的笔法运行是十分流畅而迅速的。三条鱼的背脊近乎黑色,但上边仍能分辨一些明度层次,并通过精练的高光增强了它们的粘糊糊的光滑质地。画家还在鱼的头部刮出了鱼须,加强了鱼的曲线形式。这是一个即兴而迅速的把握、描绘、表现

图11 吕斯百《鱼》,1944年

图12 马奈《柠檬》,1880年

过程,体现了作者深厚的艺术素养和形式敏感性。这幅画是写实与写意的结合,是再现与表现的结合,也是具象与抽象的结合,它向人们提示了一个中国静物油画发展的新领域,可惜没有引起多少回应。

1942年3月29日,李长之和宗白华先生一同参观了吕斯百在重庆凤凰山的画室。后来,宗白华写了《凤凰山读画记》,李长之写了《吕斯百先生的画室》。在他们访问画室的时候,吕斯百还没有画《鱼》。李长之提到了吕斯百的几幅静物画。阅读这些文字可以感觉到,这些画里面已经包含了《鱼》的某些迹象。有一幅《螃蟹》,描绘的是两只黄褐色的螃蟹,一只在盘内,一只在盘外。盘内的那只蟹向着观众,而盘外的那只背向观众。《苦瓜与茄》中,盘内放着青茄,盘外有一紫茄。苦瓜与未成熟的番茄放在一边。⑩不能回避的是,《鱼》中显露了马奈绘画的某些迹象。鱼、盘子的刻画尽显自由洒脱的笔法,这种自信与随意的运笔、刻画能力与马奈甚为接近(图12)。马奈的痕迹还体现在1936年的《过去的时代》中,这幅画里的黑色、白色、红色之间形成了十分精妙的形式组合关系。此画并非一件纯粹的“写生”习作,吕斯百赋予了它一个主题——“伤怀过去”,这种做法在他一生的创作中比较少见。人物的神情伤感、手持一把折扇,一手搭在身后的沙发靠背上,这显然是精心构置的。马奈也屡屡采用类似的处理方法,画于1868年的《左拉肖像》为主体人物安排了静谧而拥挤的书房场景,书桌上散乱放置着书籍、杂物,墙壁上悬挂着绘画作品,人物身穿黑色的服装,这些因素都出现在吕斯百的《过去的时代》之中。另外,《左拉》一画中那本位于画面中心的大书还能让我们回想起吕斯百的《读》中那本大书的样子(图13、14)。

《过去的时代》场景景深很浅,墙壁上挂着一幅近代写意花鸟画,女子穿着近乎黑色的衣裙,靠在绣着金色的龙图案的靠垫上。深色衣裙上面有浅色图案,衣领嵌白色镶边,这些元素破除了大片黑色可能导致的沉闷感。黑色服装是马奈十分喜欢的母题,黑色块在与浅色块的总体配置中获得极强的形式魅力。他的几幅重要作品,如《左拉像》《酒吧女招待》数幅《莫里索像》中,人物均穿黑色服装,特别是《酒吧女招待》的女子胸前的蕾丝边装饰与黑色衣裙组成了精巧的意趣。

如果说吕斯百的《过去的时代》运用了马奈的《左拉像》的堵塞场景及挂着绘画的墙面布局,服饰的处理借鉴了《酒吧女招待》,那么女子的动态更可能参考了马奈1879年的《温室》中的少妇(图15)。《温室》中坐在长椅上的女子一手搭在椅背上,这一动作、手的形态和《过去的时代》里的女子的动作几乎一样;两幅画中女子面部的角度和入神、伤感的神

图13 吕斯百《过去的时代》,1936年

图14 马奈《左拉像》,1868年

图15 马奈《温室》(局部),1879年

态也大体相同;《温室》女子的右手在《过去的时代》中被略微上移,手中的雨伞被换成了扇子,而女子手持折扇也是马奈以及诸多印象派画家常常描绘的母题。《过去的时代》里,人物右边的方形盒子及其旁边的饰品,产生了马奈的作品中常有的风度。

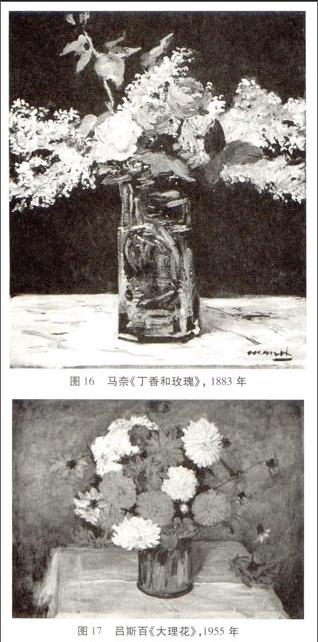

图16 马奈《丁香和玫瑰》, 1883年

图17 吕斯百《大理花》,1955年

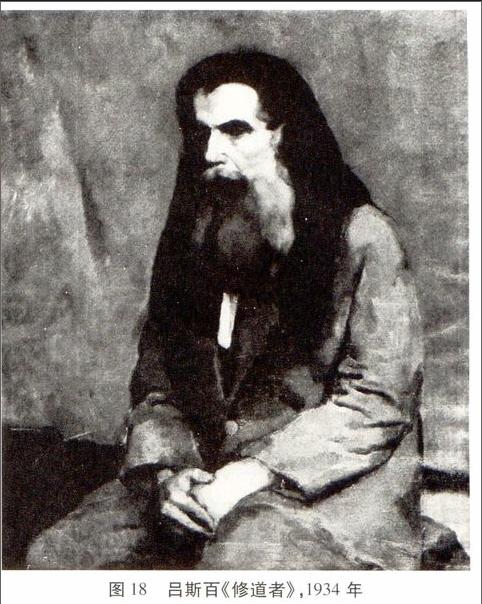

回国后,吕斯百喜欢画花卉,常将花卉插于一个瓶子之中,以此组织构图。形式简练,笔法自如,在这些特征上与马奈的花卉作品也是十分一致的;吕斯百风景画中的点景人物的“逸笔草草”的处理方式也类似于马奈。回国之后相当长的一段时间内甚为明显的“马奈痕迹”表明,吕斯百在巴黎期间一定对马奈的作品印象很深。马奈的直接、洒脱的绘画手法的源头可以上溯到委拉斯开兹。也许吕斯百注意到了这种联系,早在1934年的习作《修道者》中,委拉斯开兹的因素也显露无遗(图16、图17、图18)。除了技法之外,马奈对于传统的反叛精神也许更吸引吕斯

图18 吕斯百《修道者》,1934年

百,将物体的明暗趋于平面化是马奈对委拉斯开兹的反叛。吕斯百在《汲水者》中对夏凡纳的平面化或许正是在潜意识中继承了马奈的精神。

吕斯百画于1942年的《莴苣、菜花和蚕豆》探究的是光线作用于形体、空气而产生的微妙效果和细节变化。他用单纯、朴素的笔致构建了一个封闭、稳定的空间,让这一空间为一束温暖的光线照亮,赋予花菜的凹凸起伏、篓子的藤条编织纹理和小豆子的颗粒以诗意情趣。如果将《莴苣、菜花和蚕豆》与《鱼》进行对比,再来看1947年的《野鸭》,可以看出《野鸭》具有的综合性。《鱼》是新颖的,而《莴苣、菜花和蚕豆》是传统的。《野鸭》选择了一条中间道路,它以俯瞰的角度,保留了画面布局的抽象形式要素,例如白色团块中的较为细碎的黑色线条和块面的穿插关系。同时,作者还强调了形体的厚实与空间的深度,这在《鱼》中是不明显的。那块垫放野鸭的布上的褶皱起伏的笔法明显受到马奈的影响,微妙的层次以明确的块面分割,黑、白之间的对比关系突显了画面主题。总体上说,这幅作品在抽象性、节制的颜色和空间、细节刻画和笔法节律等方面与马奈的《鳗鱼和红鲻鱼》有很大的相似性(图19、图20)。

由于抗战,物资紧缺,在重庆期间,吕斯百的绘画材料十分匮乏。B11即便艺术家打算尝试厚涂、反复覆盖等各种技法,他也不得不在材料不全的情况下主动放弃。1938年的《四川农民》、1942年的《庭院》以及同时期的许多作品中,我们看到的是厚稠度不高的颜料的相对均匀的铺设,画家几乎也是用一次性画法来画完作品,反复改动的并不多。根据艾中信先生的回忆,《四川农民》是在一个早晨用了一个多小时的写生作品,画在自制的油画布上。背景是重庆嘉陵江和江北的山。B12这幅画的背景的处理,兴许与画家舍不得浪费描绘人物时所用的一些颜料有关。外衣、内衫、头巾上的颜色反复在背景的风景中出现。如果解释得通,这也可以看作是一种积极、乐观而实际的态度的体现B13(图21)。

抗战期间和抗战之后,在重庆、南京、北京形成了一个以徐悲鸿为中心的写实画家群落,开始以他们的美学原则、创作模式左右着中国油画的发展,吴作人、吕斯百、冯法祀、孙宗蔚、艾中信、秦宣夫等人均属于这一群落成员B14。后来徐悲鸿带着一班人马北上,吕斯百带领部分师生返归南京的中央大学。地域上的距离也加深了吕斯百与徐悲鸿的体系之间的间隔,吕斯百逐渐成为处于徐悲鸿—林风眠的二元对立中的边缘化画家,他很少像北京画家群那样处理“宏大”

图19 吕斯百《野鸭》,1947年

图20 马奈《鳗鱼和红鲻鱼》,1864年

图21 吕斯百《四川农民》,1938年

题材,B15而是在对“纯艺术”的追求中完善自身。艾中信评价说,吕斯百的画是诗意的、率真淡泊的。B16吕斯百在新中国时期的风景作品延续了《庭院》的朴素风景描绘,同时,画面空间越来越通透,色彩越来越温暖,外光感越来越强烈。在甘肃工作期间,他利用闲暇写生了不少风景。《兰州握桥》的观看角度与《庭院》类似,是略带侧面的,具有一定仰视效果。物像在总体铺陈色面的基础上,以绵软、短小而紧凑的笔触来塑造屋宇、桥廊、石块和点缀性的人物,充分表现了沙地的炙热感和高原地区的强光效果。吕斯百曾风趣地拿人体与人物的关系来比喻西北地区的山:“画好西北的山就能画好别处的山,因为西北的山是裸体的山。”他以这样具有研究性的方式去描绘黄土高原的苍凉风景,赋予这片土地以土黄基调上的光色魅力。1956年的《陕北山道中》,1957年的《延安冬日》《敦煌莫高窟》中,这一带植被较少的土地仿佛以前他静物中的衬布,它们的起伏、褶皱和走向,被他用毫不卖弄的笔触去一一描绘,这一过程仿佛是一个触摸过程。在厚度比较一致的颜料层中,沉淀着丰富而复杂的内心情感。

1956年的《宜川初雪》是一幅值得一提的重要作品,它描绘了透过一个拱形门所看到的北方街巷的雪景。门洞及周围的墙面形成了一个画中框架,左边的深色块打破了对称布局;在门洞所规定的空间之内,一条条用来暗示门窗的垂直色块和暗示屋顶、街道的水平横置的白色色块形成鲜明的对比关系,两者之间又通过点景人物(包括雨伞)的碎小色块加以补充和调适,构建了富有抽象意味的形式效果。这也让人联想到维亚尔的艺术风格。这也是吕斯百为数不多的对平面性构成形式的探索。不过,在主流意识的干扰之下,他在此方面没有进一步深入,而是将自己在绘画形式方面的敏感悄然纳入到写生过程中。这也是吕斯百为数不多的对平面性构成形式的探索(图22)。

图22 吕斯百《宜川初雪》,1956年

1960年第12期的《美术》发表了吕斯百的文章《江苏省油画创作取得的新成就》,文中提到了一些“缺点”,也可以看作是他对美术界面临的新问题的思考:“作品的内容还不够广阔丰富,人物形象的塑造,在精神面貌的刻画上,有的还显得粗糙而乏说服力。有些工农形象失之于概念和一般化,往往在这幅画里见到的形象,仿佛在别的画幅里又出现。甚至有些画幅忽视了形象的刻画。此外,有些观众批评了那种追求光线的效果,而把脸部画成黑黑的做法,这也是值得考虑的。”如果我们回想起吕斯百早期的《读》(这幅画便是把阴影区域画得比较暗,以获得强光效果),不难发现,他已经在审视早期的学术化的探索和大众对美术的一般性要求之间的调和关系。早在20世纪40年代,宗白华就已经感受到,吕斯百的画并非是一见就令人刺激兴奋的类型,而如他的为人和性格,是“静”和“柔”的。“静故能深,柔故能和。”B17在时事波澜起伏的年代,他的画中蛰藏着朴实、宁静和优雅的美。(责任编辑:徐智本)

① 常书鸿《画家吕斯百》,《美术教育》,1985年第5期。

② 同①。

③ 庞薰琹《学画》,《美术》,1981年第4期。

④ 关红实《在20世纪中国美术教育情境中的吕斯百》,南京师范大学博士学位论文,2005年,第18-19页。

⑤ 林文霞记录整理《颜文樑》,学林出版社,1996年版,第169-170页。

⑥ 郑理《笔下千骑——绘画大师徐悲鸿》,人民文学出版社,1985年版,第140页。

⑦ 附带提及,20世纪30年代的巴黎美术界十分热闹。代表学院传统的主要是美术学校及官方的春季沙龙。而现代艺术运动的开创者的作品主要在秋季沙龙、独立沙龙展出。春季沙龙给予《水果》以奖项,表明了学院艺术对此画的接纳。

⑧ 《新华日报》,1961年8月13日。

⑨ 同⑧。

⑩ 李长之《吕斯百先生的画室》,《李长之文集》第3卷,河北教育出版社,2006年版。

B11 常书鸿《画家吕斯百》特别提及了这一点。

B12 艾中信《回忆吕斯百先生》,《美术》,1989年第6期,第44页。

B13 秦宣夫说:“我觉得吕先生的作品中最难得的一点是有统一的风格,而他的风格中最特别的地方是美的鉴别力之纯正和一种乐观的,温暖的,宁静的,中节的,诗的情趣,二者皆非力学而能的。”秦宣夫《吕斯百先生的艺术》,《中央日报》,1944年4 月15日。

B14 刘新《中国油画百年图史(1840-1949)》,广西美术出版社,1996年版,第106页。

B15 1946年,吕斯百、秦宣夫等人的《美术节为艺术教育献言》随文发表了他的一幅《俘虏》。1957年的《瓦子街战役》是他与多位画家合作的为庆祝中国人民解放军建军30周年的大幅巨作。

B16 艾中信《油画风采谈》,《美术》,1962年第2期。

B17 宗白华《凤凰山读画记》,《时事新报·学灯》,1944年4月20日。