金缮:缺陷贵重

张毅

“传统是指我们的祖先经过长年累月,通过各种各样的经验积累起来的文化命脉。传统有思想,有风俗,有智慧,有技术,有语言,不是个人所有,而是属于全民的财产,亦含有历史和社会的性质。如果没有传统,无论什么国家也不能保有独立的文化。”

邓彬先生的微博中记录着日本民艺大师柳宗悦的传统观,而他的身份也在此:传统工艺研习者。

相比于江南大学设计学院教师的身份,他在业内和网络更为知名的是以“石为云根”为名的金缮修复师。

破碎亦尊严

打开这个名为“石为云根”的微博,呼吸都会放轻,生怕会惊扰了里面的艺术品,一如他对它们的描述:

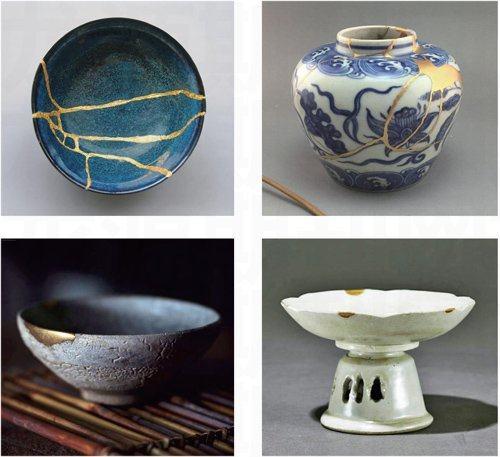

雍正年间的青花大碗,气质恬静;

当阳峪白瓷行炉,东西虽然不大,但摆在桌上有一种巍巍耸立的建筑感;

明正德年间的象耳香炉青花色彩幽蓝,表现恣意淋漓;

南宋龙泉这样的釉色较為特殊,日本人称其为“米色龙泉“,淡淡的暖灰,很高级。不像今天的新龙泉那么一味想讨好你,它始终和你有距离,但又不远离你;

宋湖田窑酒盏托。今人贵茶盏而轻酒盏,盖因今日茶道盛行所致。殊不知在古代有些场合必须有酒,比如苏东坡乘小船去游赤壁,没酒怎么行?江上之清风,山间之明月,面对这样的景色,手中有酒才不会辜负……

这些大碗、行炉、香炉、酒盏托有一个共同的特点,精巧的身躯上攀着细致的金线,这就是“石为云根”的金缮。如其说,这是种修补,不如说,是一场救护。

在他的近千条微博中,有超过半数是经过他的金缮“死”而复生的作品。

金缮是源自日本的传统瓷器修复技术,日语中称为“Kintsukuroi”,是将瓷器碎片由天然大漆黏合,表面再敷以金粉或者金箔,本质上是漆艺的范畴。

和中国传统瓷器修复技术——锔瓷类似,金缮修复有很广的适用范围,用作于瓷器和紫砂器居多,除此以外也可以用作于竹器、象牙、小件木器、玉器等。

锔瓷善于修复裂缝和冲线,金缮更适合于“缺肉”的情形。很多瓷器的口沿很容易因为磕碰而造成缺口或者飞皮,这都是金缮修复工艺的拿手绝活。

“破了或者有伤总感觉这件器物因此没了底气,矮了一截。用金漆修好的器物会使人忘掉这些缺陷。”说到底,金缮是在实物已经不完美的缺陷下,为器物重新找回或为艺术、或为实用的二次生命和尊严。

倔强的孤独

去年香港苏富比拍卖,一件金缮修复过的钧窑胆瓶,以500多万港币成交。买家并没有因为破损而低估它的价格,最后以全品的价格收入。

甚而,有位制壶大师在看了关于金缮的作品和介绍后,特意将自制的六方紫砂壶敲碎后送去金缮,为的就是一观自己的作品和金缮结合后的样子。

“金缮的本意在于面对不完美的事物用一种近乎完美的手段来对待。虽然用金不是太多,但是金代表一种姿态,一种态度,精心修缮,面对缺陷不去试图掩盖,欲盖弥彰,坦然地接受生命中的这份不完美,在无常的世界中恪守心中那份对美的向往。”正如邓彬所说,以世上最贵重的物质来面对缺陷,这是出于一种文化心理,而不是从实用功利的角度来思考这个问题的。

目前,中国的金缮修复师们都像邓彬一样,出于个人所爱,在研究和坚持着这项为破损的艺术品维持尊严的传统工艺。比如王珊,比如自号“醉鹤”的闫世乾,比如因网名“叶落满长安”被称为“长安”的项坚,每个人的艺术品位和偏好或有不同,但都凭一颗惜物之心,在坚守着这份倔强的孤独。

——印度传统工艺成就的家具系列