威县出土《新宗城县三清殿记》刻石新探

张冲

【关键词】河北威县;《新宗城县三清殿记》;刻石;北宋;王体集字

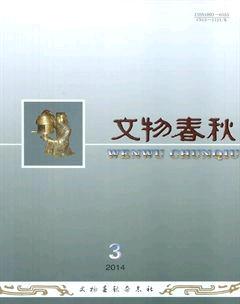

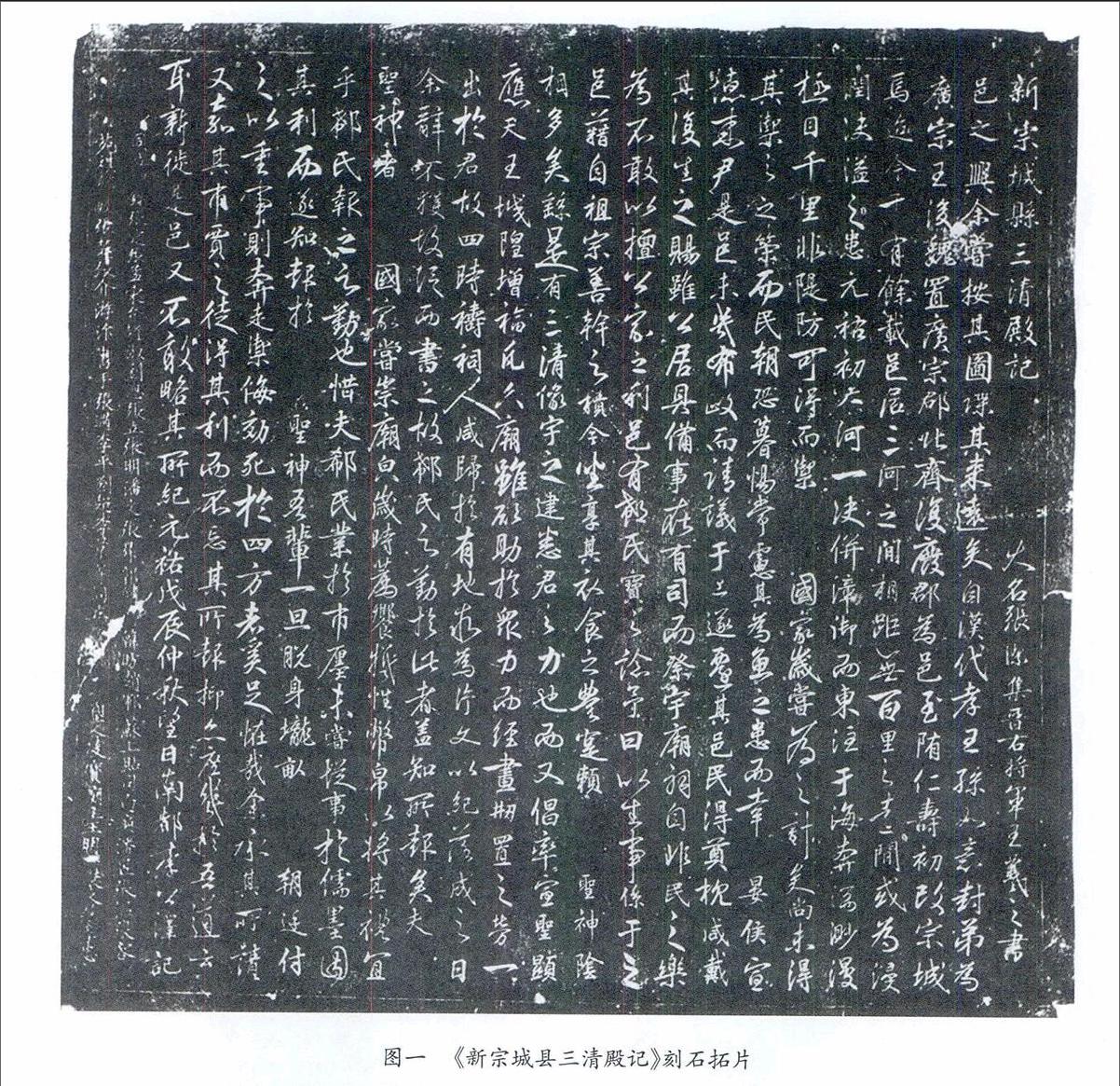

【摘 要】《新宗城县三清殿记》刻石1913年出土于河北省威县,1933年的《河北月刊》第1卷第9期发表其拓片,并刊载了时任威县县长崔国卿的短文《威县新宗城县三清殿记刻石考略》,封面更集刻石中的“河北”二字为刊名。本文在崔考基础上,对刻石内容进行了详细考证,认为其所记载的黄河水患、县城迁址等内容,可补威县地方的变迁史,而其集王羲之字,自由洒脱,一气呵成,颇具王体神韵,可与唐怀仁和尚的《大唐三藏圣教序》并称集王书法刻石的双璧。

《新宗城县三清殿记》(以下简称《三清殿记》)刻石于1913年在河北省威县出土(图一),1933年,当时河北省最具影响力的综合性杂志《河北》月刊发布了其拓片,还刊载了相关介绍与研究文章。本文在先贤考证的基础上,对该刻石进行了重新解读和研究,对其流传经过及历史、书法价值进行了简单考述。

一、刻石的发现

1913年,直隶省南部(今属河北省)威县县城东马道街邱姓、余姓居民在其住宅以南的东内城濠春涸地带挖土修房时,于无意中发现一通石刻,“经过刷剔清理,完整无缺。一时哄动远近,竞相观奇,络绎不绝,道路充塞。当时,由县长乔培茂、劝学所长张增堂、县立高小学校校长荆漳,建议移至县立高小学校,辟室一间,加以管钥,妥善保护,珍视为稀有文物。”[1]

1933年,《河北》月刊第1卷第9期分两页发表了该刻石的拓片,并刊载时任威县县长崔国卿的短文《威县新宗城县三清殿记刻石考略》(下文略称《崔考》),记述了刻石的年代、尺寸、发现经过、内容简介,并对撰文和集字者的生平进行了简单考证(图二)。按此文,此刻石边长73厘米,厚23.5厘米,“疑系嵌诸壁间者”。“民国二年(1913),农夫发掘得之威县城内古堑中,就近移存县立高级小学。”石刻于宋哲宗元

《三清殿记》刻石录文如下:

新宗城县三清殿记

大名张洁集晋右将军王羲之书

邑之兴,余尝按其图谍,其来远矣!自汉代孝王孙如意封弟为」广宗王后,魏置广宗郡,北齐复废郡为邑。至隋仁寿初,改宗城」焉。迨今千有余载。邑居三河之间,相距无百里之远,间或为浸」润决溢之患。元

同立:押录张定、张孟、宋弁、赵淑、刘息、张立、张明、潘文、张升、郭靖、韩

《河北》月刊是民国时期河北省最具影响力的综合性杂志之一。1933年1月1日创刊于当时的河北省省会天津,由国民政府河北省政府主办,刊载文章以民国时期河北省政府的行政报告及工作计划为主,以有关河北的掌故及富有河北地方特色的文艺文章为辅。其封面用字皆集自河北珍贵文物,并且每期插图均有河北省名胜古迹。第1卷第9期的封面即集《三清殿记》上的“河北”二字为刊名,右侧有时任河北省政府委员兼实业厅长史靖寰[3]的题词说明:“集宋新宗城县三清殿记碑字。碑在威县,民国二年出土。民国二十二年九月。”(图三)

二、相关考证

(一)刻石称:“邑之兴,余尝按其图谍,其来远矣!”古宗城县属今邢台市威县,历史悠久,源远流长。“威县之在《禹贡》,旧多以为冀州地,蒋亭锡《地理今释》释冀州,历举十八府三州之地,而广平府居其一,威县旧属广平府,自不得不为冀州地也。杜佑《通典》谓宗城、经城皆在兖州之域,马端临《文献通考》亦将宗城、经城列入兖州考内也。春秋属晋之东阳,战国属赵,秦属邯郸郡,汉为巨鹿郡之堂阳县地。”[4]

“自汉代孝王孙如意封弟为广宗王后,魏置广宗郡,北齐复废郡为邑。至隋仁寿初,改宗城焉。”《汉书》记载,元始二年(2)“夏四月,立代孝王玄孙之子如意为广宗王”[5],“元始二年,新都侯王莽……,立年弟子如意为广宗王,奉代孝王后。莽篡位,国绝。”[6]广宗国存在时间短暂,新莽时国废。广宗郡,北魏太和十一年(487)置,“寻罢,孝昌中复。……后汉属巨鹿,晋属安平。中兴中,立南、北广宗,寻罢,后属。有广宗城、建始城、建德城。”[7]“北齐天保七年(556),广宗郡废,经县亦废,广宗县改属贝州,后周改属

据《中国历史地图集》,宗城县治“大致位于今临西县城与清河县城之间一带”[12]。实际上在庆历八年(1048)黄河改道之后的一个时期,地处黄河北流附近的宗城(今威县)一带水灾不断,致使宗城县县治多次迁移。《三清殿记》记有元

在《崔考》文后载有当时《河北》月刊的主任编辑陈铁卿的附识,对宗城县的迁徙历史进行了考证,结论与上述笔者的考证相合:“考记中有避河患‘遂迁其邑,民得奠枕之语,此碑既得之今县城中,则元

(二)宗城县所处的位置正是北宋时的黄泛区,“北宋黄河水灾远超越前代,黄河决溢和迁徙均创史载之最”[17],冀南地处黄河下游,每次黄河决溢都造成大量的人口伤亡,农业遭受严重损失,城镇的发展受到阻碍。“邑居三河之间,相距无百里之远,间或为浸润决溢之患。”三河应指黄河、漳河和御河(即南运河)。“元

(三)新宗城三清殿的建设得益于市贾之徒郗宝之。郗氏认为:“以生事系于之邑,藉自祖宗善干之积,今坐享其衣食之丰,实赖圣神阴相多矣!”在他的倡议并捐助和谋划下,新宗城的三清庙得以兴建,“虽欲助于众力,而经划创置之劳,一出于君”。另外,他还倡建了宣圣、显应、天王、城隍、增福五庙。李公泽“嘉其市贾之徒得其利而不忘其所报”,从而有了这件珍贵的刻石。

(四)撰文者“南都李公泽”,南都即今河南南阳市,《崔考》称“李为东坡故友”,笔者未查到其它记载,唯冯梦龙《古今谭概》中记:“‘墨癖李公泽见墨辄夺,相知间抄取殆遍,悬墨满堂。”[19]只是不知此李公泽是否就是《三清殿记》撰文者。

集字者张洁和县令晏宣德无考。

(五)由《崔考》可知,刻石原镶嵌在三清殿壁上。三清殿建于宋元

20世纪80年代以来,威县地方志办公室和一些学者一直在寻找刻石的下落,但众说纷纭,莫衷一是。如:1983年出版的《威县地名志》[24]和1998年出版的《威县志》[25]称刻石已归首都博物馆;1989年出版的《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》收有该刻石原拓图片,但认为“石在河北威县”[26]。笔者曾请教首都博物馆、中国国家博物馆有关工作人员,但均称未见该刻石;又咨询《威县古碑刻选》的编者王韶峰[27],获悉至今在威县未寻得此碑,因此其下落至今仍是一个谜。

三、刻石的书法价值

该刻石由南都李公泽撰文,“大名张洁集晋右将军王羲之书”。搜集某位名家所书字迹组成书法作品是中国书法史上一种特殊现象。最早的集字见于《徐氏法书记》的记载:“梁大同中,武帝敕周兴嗣撰《千字文》,使殷铁石模次羲之之迹,以赐八王。”[28]历史上的集字作品以唐怀仁和尚集王羲之行书所作《大唐三藏圣教序》最为著名,它完好地再现了王羲之书法的艺术特征,用明人王世贞的话来说,是“备尽八法之妙”,成为王字的一大宝库。

古人集字形式多样,有的是先撰写文章,然后搜集名家之字组合成篇;有的则是先搜罗名家书法作品,然后再摘字成词,连词成句。集字十分讲究,如果需用之字现成,直接可用,即为“集字”;若无所需之字,则从已有字中拆取偏旁部首,拼凑而成,即为“集偏旁部首”;若仍未达所需,则要集笔划而组字,即为“集笔划”。集字时尽可能多多搜集,尤其是出自同一书法家之手的同一个字、同一个偏旁部首以及同一个笔划的不同写法,以求在成文时选取最合适的使用。字集全后,组合成文。集字成文不是死板搬用,要考虑单个字的字形,更要考虑到整体布局的美观,这就要求设计者具有极高的书法修养和摹写技巧,雕刻者更要有娴熟的工艺技巧。可以说,上好的集字作品也是呕心沥血之作。《三清殿记》刻石中的每个字均认真挑选,精心雕刻,整篇文字自由洒脱,上下字、前后行呼应连贯,行云流水,一气呵成,颇具王体神韵。

古人不具备现代的印刷技术,往往采用双钩廓填法,即以“透明的纸覆盖帖上,用极细的笔画描摹字帖点画的四周,然后填以浓墨”[29]。完成集字后,若需刻石,则将其置于石上,沿其字迹,两边用细线钩出字的轮廓,以便摹刻。《三清殿记》刻石当是依上述方法完成的集王字书法名作,可称为继《圣教序》之后的又一件绝佳的集王艺术精品,在中国书法史上应有一席之地,甚至可与《圣教序》并称集王书法刻石的双璧。

此刻石中的字从哪里集来,今天已不可能一一追寻,但有些字还是可以从今传的王羲之字帖和各种摹王本的字帖中找到出处。如刻石中“将军王羲之书”(第1行)6字与唐怀仁和尚集《圣教序》字相似;“宇”(第12行)、“虽”(第13行)、“于”(第18、20行)与《圣教序》字相似;“夫”(第17行)、“足”(第19行)与唐冯承素临《兰亭序》字相似。在整体布局和行书风格上,比对《三希堂法帖》中所收王羲之的《快雪时晴帖》《游目帖》《袁生帖》《秋月帖》《都下帖》《二谢帖》,及褚遂良、冯承素所临《兰亭序帖》,均相似度不高;而与唐怀仁和尚集《圣教序》相比较,二者的书写风格接近。

四、结 语

李公泽在文中写到“吾辈一旦脱身垅亩,朝廷付之以重事,则奔走御侮,效死于四方者,奚足怪哉?”怀着对国家的热爱和强烈的责任心,有感于郗氏为百姓建造庙宇,为国家出力,李公泽慨然答应郗氏之请而作序。而集王羲之字,除了与苏东坡是故友、都比较推崇王体外,正如启功先生所说,“宋代‘集王行书成了御书院书写诏令、官告的标准字体,被称为‘院体”[30],也是顺应了当时的时代潮流。

《新宗城县三清殿记》刻石不仅具有十分重要的书法艺术价值,而且可与史志记载的地方历史相印证,具有重要的史料价值。

————————

[1][20][21][24]《新宗城县三清殿记碑考略》,载河北省威县地名办公室:《威县地名志》,1983年,第362页。

[2]崔国卿:《威县新宗城县三清殿记刻石考略》,《河北月刊》1933年第1卷第9期。

[3]史靖寰(1887—?),字敬一,奉天(今辽宁)沈阳人。清贡生,后留学日本。1932年10月至1934年11月任河北省政府委员兼实业厅长。参见:a.张宪文,方庆秋,黄美真:《中华民国史大辞典》,江苏古籍出版社,2001年,第561页;b.河北省地方志编纂委员会:《河北省志·政府志》,人民出版社,2000年,第132页。

[4]《民国威县志》,载《中国地方志集成·河北府县志》第70册,上海书店、巴蜀书社、江苏古籍出版社,2006年,第169页。

[5]《汉书》卷12,中华书局,2012年,第353页。

[6]同[5],卷47,第2212页。

[7]《魏书》卷106上,中华书局,1974年,第2458页。

[8]威县地方志编撰委员会:《威县志》,方志出版社,1998年,第51页。

[9]《隋书》卷30,中华书局,1982年,第847页。

[10] 《旧唐书》卷39,中华书局,1975年,第1497页。

[11] 河北省威县地名办公室:《威县地名志》,1983年,第6页。

[12] 谭其骧:《中国历史地图集》第6册(宋、辽、金时期),中国地图出版社,1982年,北宋第16—17页。

[13] 同[8],第52页。

[14]《畿辅通志》第9册,河北人民出版社,1989年,第130页。

[15] 同[8],第14页。

[16]秦坦:《宗城新修庙学记略》,载同[4],第489页。

[17] 葛全胜:《中国历朝气候变化》,科学出版社,2011年,第406页。

[18] 萧枫:《文白对照全注全译续资治通鉴》第3册,延边人民出版社,1999年,第1173页。

[19]冯梦龙:《古今谭概》,载《冯梦龙文学全集》卷17,辽海出版社,2003年,第189页。

[22][25]同[8],第733页。

[23]李金鹏:《威县文史概览》,社会科学文献出版社,2004年,第175页。

[26]北京图书馆金石组编:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第40册,中州古籍出版社,1989年,第29页。

[27]威县地方志办公室:《威县古碑刻选》,2013年。《三清殿记》刻石拓片收录其中。

[28]唐·武平一:《徐氏法书记》,载张彦远:《法书要录》卷3,辽宁教育出版社,1998年,第53页。

[29]《辞海》(1999年缩印本),上海辞书出版社,2000年,第593页。

[30]启功:《从河南碑刻谈古代石刻书法艺术》,《文物》1973年7期。

〔责任编辑:成彩虹〕