80后的世界

2014年4月22日,复旦大学社会科学数据研究中心发布了“80后的世界——复旦大学长三角社会变迁调查”的最新数据。这项已历时四年的调查,研究内容涉及1980年至1989年出生的这一代人的家庭、婚姻、就业、迁移、住房、生育、子女教育、父母养老等多个方面。

我们认为,这项调查不仅有其社会学意义,更是对上世纪80年代至本世纪前十年中国教育状况的一次地区性宏观扫描。

下面就是我们整理的一些报告发布会要点。

彭希哲:一个承上启下的调查

为什么聚焦长三角?它面积不到全国的1%,人口约占全国的8%,经济总量占全国的20%,在这么一个地方研究中国的问题,特别是研究先进中国的问题,研究城市化的中国问题,无疑是有代表性的。

我们做的是一个跟踪性的调查,目标人群是80后。他们是独生子女的一代,他们的成长是跟着中国的改革开放成长起来的,可以说是吃着麦当劳,喝着可口可乐,用着iPad长大起来的。

为什么研究这一代人呢?

这一代人正在进入工作、学习,组建家庭,同时也开始有小孩,开始照料老人。通过对他们的研究,我们可以承上也可以启下,可以了解整个中国社会在改革开放这几十年中发生了什么变化,未来可能发生什么变化。

我们采用了KP调查法,这可能是国内第一家。在一定程度上这个调查催生了中国国产社会调查开发软件的发展,我们有录音监听、GPS定位等等环节,保证调查的数量和质量。

我们的抽样设计运用的是分层、多级概率抽样设计。今天发布的数据还只是上海市的调查数据,整体来说整个调查会有将近九千个调查对象,而且每年都有跟踪。

我们有50多位中外专家参加了问卷研讨设计。我们对它的要求,首先数据要经得起最严格的科学评估,第二数据要能够经得起时间的考验,同时要在国内外有可比性,比如这个调查可以和美国俄亥俄州立大学的全国青年跟踪调查进行比较研究。

问卷调查是采取模块制的,明年可能加进去其他的内容,在不同的地方、不同的时间会有一些变化。

我们有涉及社区的问卷,也有涉及个体的家庭问卷。家庭问卷共有11个部分,425个问题,900多个指标,这些指标对我们从事社会科学研究提供了非常好的数据源泉。

我们不仅调查了上海本地的户籍人口,还调查了上海的外来人口。在整个过程中,我们对2400万人进行了整体了解,其中有560万人80后;通过对40个街道乡镇,78个居委会,10140个居民户的了解,我们抽选出3311个符合调查要求的80后;然后再入户,进行详细的家庭户调查,最后完成问卷2774份,有效问卷2368份。

我们感谢所有为调查付出辛勤劳动的人,我们也在探索中不断前行。我们也希望今天这样一个数据的发布,能够使大家对了解中国的长三角社会变迁,了解中国80后这一代人,能够有一个最新的数据库、数据集。甚至可以帮助我们改变以往的对80后的基本判断和基本看法,也帮助我们在未来的研究中更多的不是拍脑袋地做一些结论,而是通过对实证的研究,进一步完善我们对客观世界,对中国社会更深的了解。

胡安宁:只有41%重点小学学生进入省部级高校

非常荣幸向大家报告调查中关于80后教育經历的一些信息。

大家可以看到,接受过高等教育的人比例是很高的,接近三分之二。其中,接受过专科教育的与接受过本科教育的比例基本持平。

同时,我们可以看到,从出生在1980年的这一批人到出生在1989年的这一批人,平均教育年限有一个上升趋势。平均而言每晚出生一年,人们的教育年限会增加0.14年。请注意,这是一个平均情况。

而且,我们有一个很有意思的发现:男生和女生之间的教育差距并不明显。我们通常会有一个印象,教育机会分布是有一个性别差异的。但事实上,这次调查中女生的平均教育年限是13.89年,男生是14年,这两个数字之间的区别并不明显,进一步统计推断也支持这一点。这就说明在平均教育水平上,80后一代人没有显著教育性别差异。

那么什么有差异?那就是出生地!

在教育水平上,80后一代人的性别差异不明显。但出生在上海的个体体现出更高的教育水平。

整体教育水平很高,接受过高等教育的个体接近2/3.其中,本次调查主题中专科和本科的比例接近。

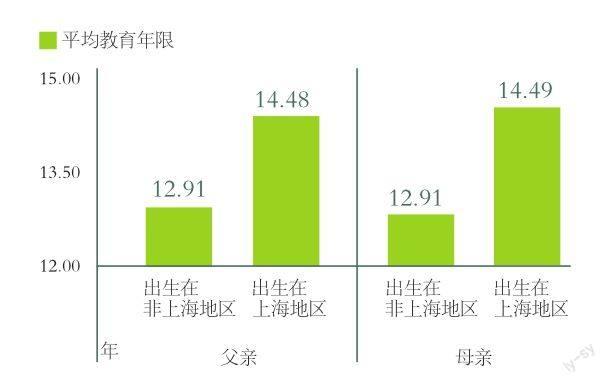

出生在上海的个体会体现出更高的教育年限,大家可以看到:一个是12.75年,一个是14.49年,这个差异是明显的。

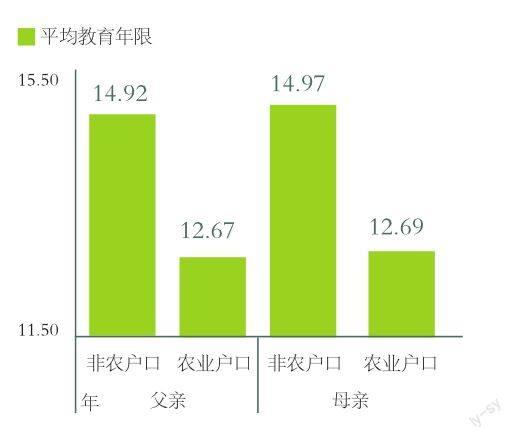

什么因素影响了80后的教育水平呢?通常而言,如果是具体到中国社会,很多社会科学研究会指出,在中国社会起作用的一个重要因素是父母的或者是个人的家庭户籍。我们也确实发现:父母的户口类型的确会影响到子女的教育水平,父母是农业户口的80后个体,他们的平均教育年限要更低一些。

除了户口之外,出生地也是很重要的影响因素。父母的出生地对于子女的教育水平也是有影响的,如果父母是出生在上海地区的话,那么子女的教育水平会明显高了接近两年左右,这是一个比较显著的发现。

父母的出生城市也和子女的教育水平相关,父母出生在上海地区的80后一代有更高的教育成就。

我们发现,平均而言如果父亲增加了一年教育的话,子女会增加0.42年的教育;母亲的教育水平同样会显著影响子女的教育情况,平均而言如果母亲的教育年限增加一年的话,子女的教育水平会增加0.38年。这反映出父母的教育水平和子女的教育水平是有一个比较显著的正向联系。换句话说,如果父母的教育水平高,那么子女的教育水平应该也会更高一些,某种程度上体现出了在上海80后群体中存在一个教育的代际传递的过程。

在上海,既然大多数人都是大学生,那么什么因素影响了你能够进入一些比较好的大学呢?

我们把调查目光集中到省部级高校的毕业生中间——看这些80后的群体里面有哪一些人是在省部级高校拿到了毕业文凭,然后看他们这群人中有哪些人是来自于重点小学的,哪些人是来自于重点初中的,哪些人是来自于重点高中的。

的确,重点高中还是挺有用的,在这些省部级高校毕业生中间,86%的人是来自于重点高中的。重点初中呢?一下降到50%。重点小学呢?立刻降到了50%以下了。

如何诠释这个数据大家可以自己去发挥,但是提醒大家一点,通过这个数据大家是不是反思一下今天我们要把小学买在好学区那里的效果。是不是说一个上了重点小学的,一个好学区的小学生,他们最终就一定能够进入一个省部级高校呢?答案并不是肯定的,因为在省部级毕业生里面只有41%的人来自于重点小学,这个比例相对而言不是那么高。

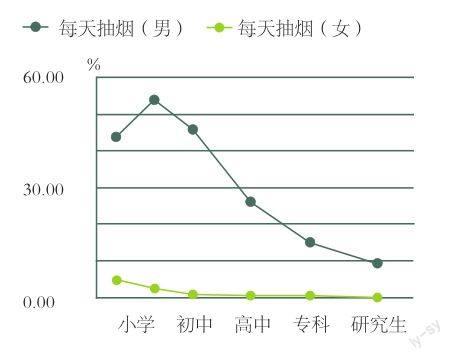

所谓书中自有黄金屋,对不对?我们读书首要一个后果是我们能够取得更高收入。但是我这里关心的不是金钱方面的回报,而是说一些非金钱方面的回报。比如说健康,我们人人都希望健康。是不是读书越多,平均而言更加健康呢?的确是的!有一个向上的趋势,但是这个趋势不是特别的明显,整体而言是教育年限越高,人们对于自己的健康评价还是越来越高的。而且,不管是男性还是女性,随着教育年限的提高,每天吸烟者的比例是在下降的。

省部级高校毕业生中来自重点高中的学生比例很高。与之相比,来自重点初中和重点小学的比例相对较低。这表明低教育阶段的重点学校对于最后高等教育质量的影响力并不是很大。

是不是教育年限越高,我们感觉自己越幸福呢?我们在这次调查中给定幸福感得分的范围为1到4,从不是那么幸福一直到很幸福,我们算一下平均得分的话,可以看到从小学一直到研究生,的确有一个上升的趋势,虽然上升的趋势在高中与专科这里不是那么明显,但是在它之前和之后,上升趋势都是很明显的。

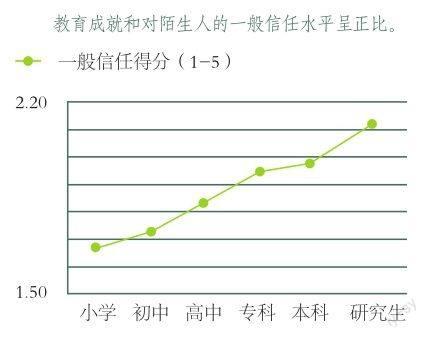

同时,我们在调查中给定一般信任的得分范围为1到5,可以很明显地看到从小学到研究生,教育水平越高的人对于社会的信心是越高的。

我们甚至还能发现,整体而言,教育水平更高的个体更容易购买私家车。此外,教育水平和存钱意愿呈反比,但和对透支消费的支持程度呈正比。

胡湛:读书还有用吗?

80后曾经被贴过很多标签,很多还是带有贬义的,当然今天这个标签转移到了90后、00后的身上,比如叛逆、没有责任感、标新立异等。但是,我们在调查中发现,被访者中72%的人都是固定受雇,即签了合同;不仅如此,就业者中超过四成的人从来都没有换过工作,只换过1到2次工作的人加起来近三成——几乎可以用忠贞来形容80后!

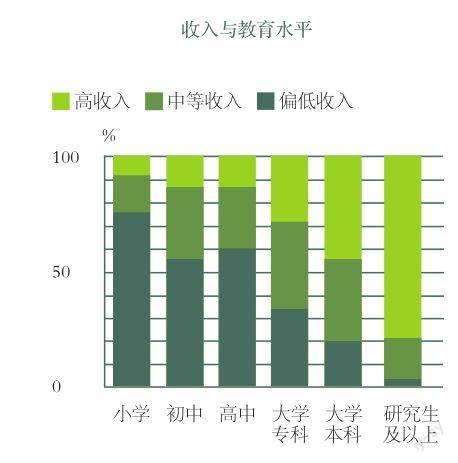

调查中,80后平均年收入为6万元,中位数是5万元,前10%底线是12万元,前1%底线是30万元。我们做了一个简单分类,将月收入3000元及以下归于偏低收入,月收入3000元到10000元归于中等收入,10000元及以上的叫高收入。我们发现:54%是中等收入,三成是偏低的,10%是高收入。

当然从数据上看,收入跟职业是有明显相关的。我们做了一个排序,有两类职业是明显超过平均水平的,第一类是企事业负责人,第二类是专业技术人员。另外我们发现一个有意思的现象,党员的收入非常高,尤其在高收入群体中,67.7%的人都是党员。

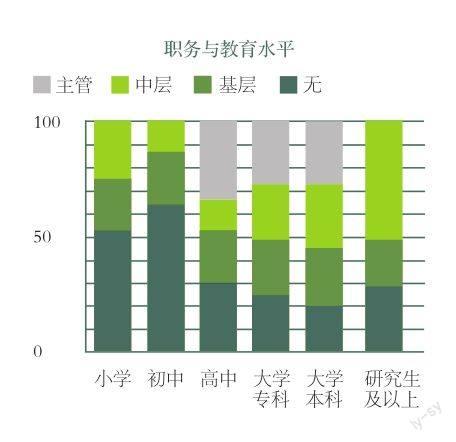

目前社会上有這样一种舆论,认为80后已经开始走向舞台的中央,但是从数据上并没有支持这样一种观点,只有18%的人有管理经验,1%是高层管理者。

读书还有用吗?从我们的数据上看读书是有用的!随着教育水平的提高,收入呈直线上升,我们可以看到尤其是对于研究生及以上学历,高收入群体占到78%的比例,非常高。

但职务跟教育水平的相关性没有那么高,尤其是高层管理者的教育经历主要集中在高中到大学,研究生及以上几乎没有人担任高层领导。当然这有两个原因:第一,80后的硕士、博士大部分都刚进入职场,而且基本上都在中大型的企事业单位任职,这样的情况下想短时间内升上高层很难。第二,升迁有非常明显的年龄效应,混年头。所以如果高中毕业就开始工作,现在起码十几年了,你不想当领导都难。所以这种情况下可能我们还要往后看,追踪调查的意义就在这里。

陈斌斌:按学历找对象

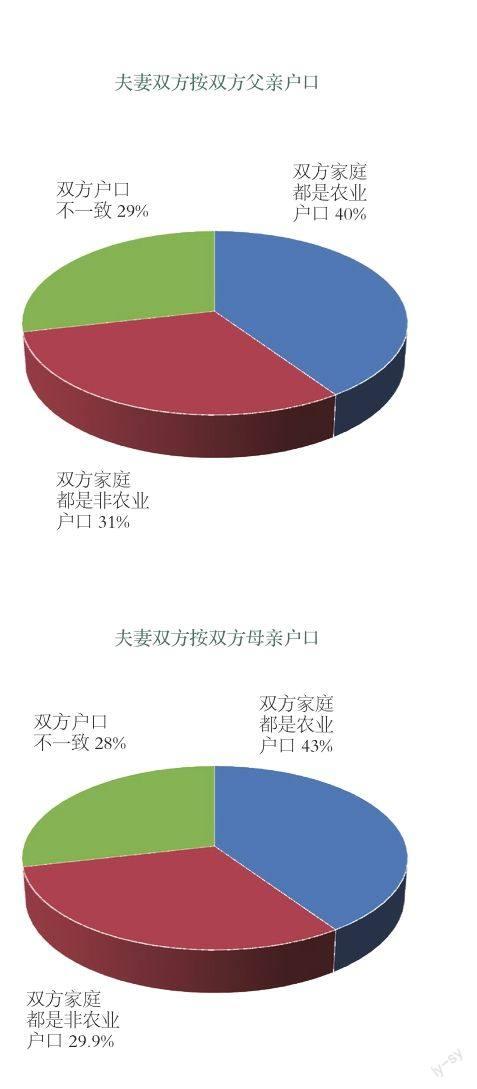

我们做一个匹配,看双方父母的户口情况是否对组织家庭有影响。我们发现:双方的父亲的户口都是农业户口的占到40%,非农业户口占到30%,还有30%左右是双方户口不一致的。因此,大概有70%的人都是存在着这样一个门当户对的观念,在母亲这边也是一样的。

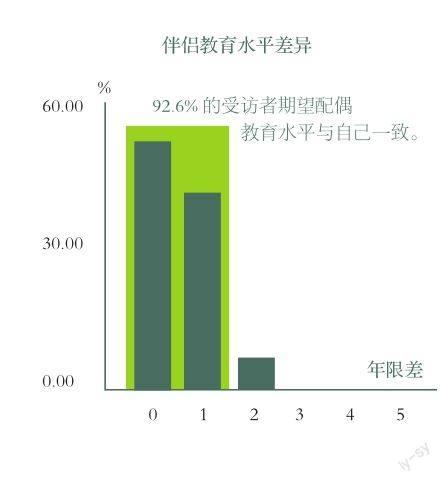

而且,从我们的数据来看,50%的人都希望配偶的教育水平与自己一致,比如说都是大学的。

沈可:80后父母希望子女更轻松

我来汇报一下上海市80后的生育行为和子女养育观念。80后是中国在执行计划生育政策之后出生的第一代人,也是新中国第一批独生子女,那他们在婚育方面是否会不走寻常路?

调查呈现给我们的故事是,对于上海市的80后女性而言,30岁似乎是一个结婚生育的转折点。在30岁之前,女性结婚的比例、生儿育女的比例都随着年龄的增长有序上升;但是一旦迈入30岁这个门槛,女性的婚育比例呈现一个比较明显的跳跃,进入到抢婚、抢育的潮流。29岁女性中大约一半已经生了孩子,但30岁女性中这一比例是66%,这样一个比较强劲的增长态势还会继续持续到31岁、32岁。

男性同样存在一个婚育的转折点,只是这个转折点比女性迟一年,出现在31岁。从30到31岁,男性成家的比例和当父亲的比例均呈现一个爆发式的增长。比如说30岁男性中只有40%的人已经当了父亲,但是31岁的男性中这个比例是55%。更重要的是,男性在跨过31岁之后会进入一个婚育的平台期,也就是说,结婚、当父亲的比例不再会随着年龄的增长而快速上升。

一般来说,受教育程度的改善是生育延迟的非常重要因素,在我们的调查中这一个假说同样得到了印证。对于上海市的女性,在30岁之前,接受过本科及以上教育的女性的生育比例远远低于没有接受过本科教育的同龄女性;但是在迈过30岁的门槛之后,高学历女性表现出明显的生育追赶行为,即在完成学业、落实稳定工作之后,高学历女性会尽快投入到生育潮流中,以弥补之前因为学业推迟的生育计划。32岁的高学历女性和低学历女性的生育比例已经趋同。高学历对于男性生育推迟的影响更为持久。至少在样本调查中,直到33岁,高学历男性当父亲的比例始终是明显低于低学历的同龄男性,我们尚没有观察到任何的生育赶超和反超现象。

自上世纪八十年代中期持续上扬的出生性别比一直是中国社会和政府的隐忧。在非农户籍的80后群体中,一胎性别比与二胎性别比均在正常范围内。然而农业户籍的80后(其中相当一部分是上海的流动人口),他们的一胎性别比还是高达117,这远远超出了103~107的正常范围。农业户籍人口中,二胎性别比更是高达196。持续偏高的出生性别比将会加剧中国在未来二三十年婚姻市场的剩男危机。

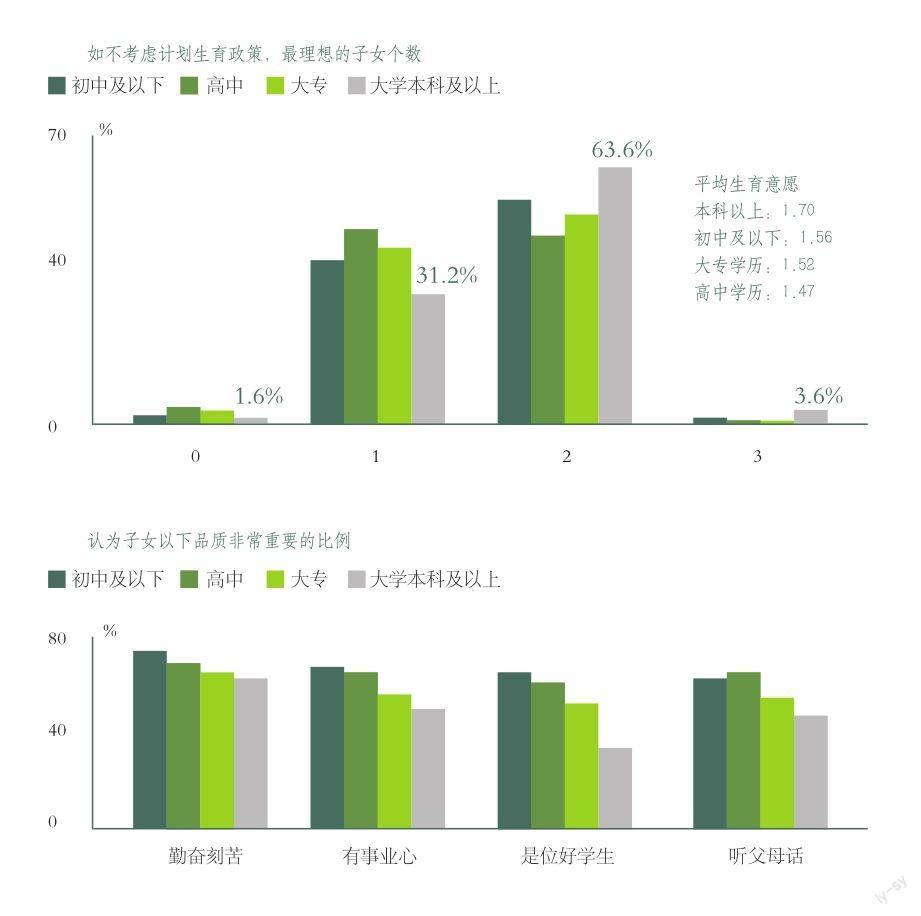

学历和生育意愿是怎样的关系?是学历越高、生育意愿越强;还是学历越高、生育意愿越弱?答案均是否定的,两者并不是简单的线性相关的关系。一方面,仅仅完成了义务教育的80后有较高的生育意愿,比较多的人是认为两个孩子最理想。另一方面,生育意愿最高的群體是接受过本科以上教育的高学历群体,他们的平均生育意愿高达1.7,近三分之二的人都认为两个孩子是最理想的家庭模式。这有点出乎我之前的预设,虽然高学历群体生儿育女的机会成本远远高于低学历的组别,但是这并不会抑制他们强烈的二孩偏好。

80后父母眼中孩子什么样的品质是最重要的?调查中罗列了子女十多条各方面的素质,请80后父母从非常重要到非常不重要的五档中进行选择。超过四分之三的80后父母都认为诚实、礼貌、孝顺、责任感这些中华民族的优良传统美德是子女培养中非常重要的元素。只有不到60%的80后父母认为事业心、做个好学生、会为自己着想、受人喜爱是非常重要的品质。由此可见,比较新潮的80后父母对于自己孩子的期待还是相对传统的,而他们那种望子成龙、盼女成凤的期盼已经相对淡化了。

如果分受教育程度来看,相对于低学历的80后父母,高学历80后父母对于子女的勤奋刻苦、事业心、做好学生、对父母顺从性的重视程度是明显更轻的。虽然这些高学历的80后父母通常会被认为是传统意义上的成功者,但他们希望给子女更为宽松、自由的成长环境,这可能也就是说他们在儿童时代一直向往而且认为是应该如此的童年生活。