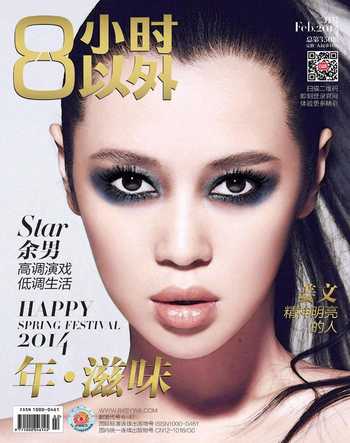

余男:高调电影,低调生活

朱维真

八:你的名字中为什么取“男”字呢?

余:我是湖南人,最初是南方的“南”,湖南的“南”。上小学的时候,我们班上有三个重名的同学,我改成了“楠”,但还是有重名的,最后改成这个“男”就没有重名的了。

八:1995年北京电影学院在大连招生,你是当时大连市考入北京电影学院的唯一应届高中毕业生。作为非艺术类院校的学生,此前想过做演员吗?走这条路是最适合自己的吗?

余:当时在学校里,长得不太难看的女生有时会被说长得像谁谁,以后可以当演员。但是真把演员当成职业,那时还真没有想过。

开始时觉得自己特别不适合做这个职业,我是上课时老师叫我回答问题都不敢站起来的那种学生。所以我身边的同学朋友听说我做演员,也是有点吃惊的。

八:据说生活中很内向、低调的人,往往在荧幕上爆发力很强。

余:过去大家会说,让你给亲戚朋友表演个节目还不好意思,这种人是不能做演员的。所以当时我也特别怀疑,刚到电影学院时也是这种状态。社交,卡拉OK,这些我都不太喜欢。老师也给过我否定,说那你做不了演员。我挺沉闷,两年吧。

八:是班主任谢园老师吗?

余:不是,他是招我进北京电影学院的老师。他能做我的老师我挺幸运的,这个起点对我是蛮重要的。

八:电影《月蚀》获得“最佳女演员”奖。年轻,出演的第一部电影就获奖,你是什么感觉?

余:那时我二十一二岁吧,是一个幸运的开始。

那时电视剧比电影热,受众广,有《渴望》、《牵手》、《过把瘾》等,电影的普及率和共识度没有那么高。当时文艺片做得比较好,我赶上文艺片的小末班车了吧。

那部影片蛮重要的,我知道了我能演戏,我能演电影,还可以不错,还可以更好。是一个开始的感觉吧。现在我还是很爱文艺片,只是那个时候更是一种情怀吧。不能说电影高尚、崇高,电影是一种级别比较高的艺术表演。现在也演一些比较有意思的商业片,因为现在文艺片不多,这种转变很有意义,挺开心的。

八:演文艺片,即使饰演农村女孩也是乐在其中的。

余:对,我很热衷于改变。

那个时候需要证明自己。很难演农村人,我演,演着演着导演觉得你演农村人很合适,演城市人有问题。然后又扳回来。这是有意思的地方,不停地证明自己的能力。

八:你是一个比较有语言天赋的人,英语说得好。你的第二部作品是法国电影《狂怒》女主角。法语,从零开始,有压力吗?

余:那部电影在整个亚洲选角,项目比较大,启动资金1亿左右。我当时想做了会非常好,不想浪费这次磨练自己的机会,但是做,不是你能不能做成,你接受了,别人接受了你,你能不能承担下来。他们选角选了很久,然后试镜,试镜确定后我觉得压力来了。为了这部电影,他们让我提前四个月到法国学习法语。我出发的前一天才告诉我爸我妈,他们吓了一跳。我一个人去了法国。这期间没有回过家,没有时间,也没有机会,不停地学法语。

我这个人对于某一门技能,比如语言,比如表演,会很着迷,不会觉得累。语言说得好听说得漂亮,我会欣喜若狂。

我英语说得不错了,突然间要演法语电影,法语说好以后,又演一个陕北话的角色,跨度很大。当时确实辛苦,大约六年吧,我觉得特别辛苦。但是还好是辛苦在好事上,不是在不好的事情上。

八:没有退路,很想演好,压力大所以很努力,但享受这种挑战的过程,真痛苦也演不好。

余:真痛苦我就不做了。我不愿意在心理上给自己痛苦,身体上的痛苦、工作上的压力,对我来说都没什么,如果心里不愿意做而非要做,我会觉得更辛苦。演《狂怒》,包括学法语,我挺愿意的。压力有时候是有益的。

八:《惊蛰》获得金鸡奖“最佳女主角”奖,你饰演的陕北农村女子二妹,被许多人误认为演员是一个地地道道的当地女孩,不是专业演员。被误认为不是专业演员,开心还是不爽?

余:当然是开心。但是如果现实生活中被这么认为,可能我会觉得有点儿奇怪(笑)。银幕上,质感比较接近了,做得比较到位了,才会让别人有误解,是挺高兴的一件事。

八:做演员与其他职业的区别之一也是魅力所在,是有机会尝试很多与自己的生活完全不同的人的生活。享受完全变成另外一个人的感觉吗?

余:当时特别着迷,别人一看,你原来是这样啊,我心里就很开心。我觉得演员这辈子活得很值,不停地穿梭在不同的灵魂里,还能回到自己这里。

八:看你在电影中塑造的人物、接受的为数不多的采访,会觉得你是一个很有性格、特立独行又低调的人。生活中的你是低调的人吗?怎么看曝光率?

余:是,毫不犹豫是,因为我把高调都释放在了电影里。而且还有一点,我不知道是不是大家都认同,当你有能力在电影上高调的时候,很难在生活中还高调,觉得高调特别没有意义。如果在电影中不能全部发挥又无处释放,可能在生活中……可是生活中怎么高调啊,不就是生活嘛,很难理解这种高调。

增加曝光率不难,难的是我正在做的作品。作品好就是好,不好就是不好,上个头条说我这个作品好,大家去电影院看了说不行。首先得把电影做好,用电影本身评判,其他的都无所谓。可能我想的有些完美吧,我愿意把角色、人物做好。我也不像以前那样,一定要文艺、深度到大家都看不懂,希望大家能赏心悦目,看得很开心就很好。

八:从进入北京电影学院,到出演第一部电影《月蚀》、饰演法国电影《狂怒》女主角、出演金熊奖影片《图雅的婚事》、参演好莱坞电影《极速赛车手》和《敢死队2》,你的性格或者其他方面有变化吗?你说过你是在电影中成长的,请你谈谈让你感触最深的一件事。

余:我觉得性格很难改变。但是在世界观上不太一样了,过去会更自我,后来发现自我真的毫无益處,当然也不可能完全翻牌,但是不管是生活上还是工作上,太自我是不行的。现在我会选择另外一种方式。过去什么都忍不住,听课觉得没意思就拿着书本走了,觉得我还不如去图书馆、去看电影或者自己待着看什么东西,现在我肯定不会这样,我听的这部分没意思,也许还有很有意思的还没有听到呢。如果回到那个时候,我不会那么直接吧。

做电影这么多年,从喜欢到现在,让我感触最深的有两方面:一方面,演电影、演戏需要天分、努力,也需要机缘;另一方面,认定一件事情后,坚持肯定是对的,是被反复证明过的。有些人别人说一说方向就转变了,放弃这个去做别的。当机缘给你的时候你要坚持。以前在电影学院,有些人不管是演小品还是演话剧,都让人震驚,怎么这么会演,这么棒。但几年后,发现他们去做别的工作了,见面聊天时会说当时再坚持一下就好了。有些事情是需要坚持的。这是感触最深的两方面,一个是老天给的,一个是要坚持自己最初认定的,不管多艰难。

八:可以透露与你合作过的中外导演或演员对你的评价吗?比如宁浩、徐峥、黄渤、管虎、王小帅、孙红雷、李连杰、谢园等等,给你印象最深刻的是?

余:我还真不知道啊。他们要是评价我可能不会当着我的面吧,好像没有当面说过。不好意思啊,这个真的不知道。

八:你多次封后,但是国内的一些观众对你的熟知程度与此有些差距,你怎么看待?

余:以前拿奖或演文艺片,观众感觉不熟悉。自从《杀生》过来,到《敢死队2》、到《无人区》、《全民目击》,电影的受众度有了,但是不会拿奖了,觉得真是很有意思,不能都齐全吧,我觉得还好。

八:你是国际影坛上最被熟知的中国面孔之一。能走出本土,走进世界观众的视野,你觉得自己的优势是什么?

余:我能表达的气质比较多元化,不太局限于本土。我表达的东西或是表达方式是导演想要的。我演完,他们会说我就要这种,主要还是表达能不能达到导演需要的水准。

八:拍完外国的转身拍特别本土的。

余:对,又乡村,又“敢死队”的。

八:你上大一的时候演过电视剧《北京爱情故事》,和今年情人节即将上映的电影《北爱》有什么联系吗?

余:哇,我跟你讲,命运可有意思了,既然你提了,我就和你说说这个事情。拍了《北爱》之后,那个电视剧其实没有太火,不过是一个好的开始,当时一帮人都是学生,老徐是学生,我也是学生,觉得大家在一块真好玩。这么多年后的一天,几乎是在同一个季节,拍了这部电影《北爱》。拍《西风烈》的时候,我问高导是一个什么感觉的电影,他问我看过《敢死队1》吗,我说没有,他说这就是中国的“敢死队”,你就照着这种感觉演就行。很多年以后,在同一个季节,开机时间一模一样,我拍了《敢死队2》。

八:有粉丝问:你为什么演的大多是冷艳的角色?你有特别想挑战、至今还没有演过的角色吗?

余:这个真的是得改变一下了。比如《敢死队2》里面有打戏,也比较酷,但是有意思的是我之前演的是农村女孩,他们怎么知道我能演打戏的,而且我真的是可以演打戏的。找我来演的都是这样的角色,那我就这样演呗。《无人区》真是折腾起来了,《杀生》有些改变,但《全民目击》又回到那种了。

八:很冷艳,不笑甚至不说话,全靠眼神表达更考验演技。

余:对,说得太对了。用眼神演戏是我比较推崇的。

演过英语角色,演过法语角色,在《杀生》里演聋哑人,突然觉得还有一种语言可以学,就是哑语。我很喜欢《杀生》,拍《杀生》时我觉得很多东西在心里打开了,对我的影响很大。我挺想演一个不说话的角色,很适合我。其实最简单、最接近生活的角色是最难演的,等待中吧,这是强求不来的。