导电聚苯胺的合成与表征

俞勇杰,刘 磊,郭文勇,于 洁

(江汉大学湖北省化学研究院,湖北 武汉 430074)

在众多导电高分子材料中,聚苯胺(PANI)具有原料易得、合成过程简单、导电性优良等特点,已成为目前最具应用前景的导电聚合物材料之一[1]。在制备掺杂态聚苯胺时,通常采用的掺杂剂为无机酸和有机磺酸两大类。不同的掺杂剂、掺杂方式对聚苯胺的结构和稳定性[2]的影响较大。采用无机酸掺杂得到的掺杂态聚苯胺电导率较高,但是产品的溶解性和环境稳定性较差,一定程度上限制了其商业应用[3];由于磺酸既含非极性基团,又含极性基团,因此,采用有机大分子磺酸掺杂得到的掺杂态聚苯胺不仅具有较高的电导率,而且其环境稳定性和在溶剂中的溶解性也得到了提高,这是目前解决聚苯胺加工性能的一个重要研究方向[4]。而使用有机无机复合酸体系对聚苯胺进行掺杂,能否在提高聚苯胺环境稳定性的同时提高其电导率有待研究。

作者以十二烷基苯磺酸(DBSA)/盐酸(HCl)为复合酸体系,制备了有机无机复合酸掺杂态导电聚苯胺,考察了合成工艺条件对掺杂态聚苯胺导电性能的影响,结合红外光谱和热失重曲线对掺杂态聚苯胺的结构和热稳定性进行了综合分析。

1 实验

1.1 试剂与仪器

苯胺(An)、过硫酸铵(APS)、盐酸、乙醇,分析纯,国药集团化学试剂有限公司;十二烷基苯磺酸(DBSA),分析纯,阿拉丁试剂(上海)有限公司;正丁醇,分析纯,天津大茂化学试剂厂;其中,苯胺经两次减压蒸馏提纯后使用。

FTIR-8300E型傅立叶变换红外光谱仪,TG209F3型热重分析仪,SDY-4型四探针测试仪。

1.2 方法

在装有电动搅拌器的500 mL三口烧瓶中,加入200 mL蒸馏水,然后加入一定量十二烷基苯磺酸和盐酸,搅拌至完全溶解,加入正丁醇作为助乳化剂。称取一定量的苯胺,边搅拌边滴加,随着苯胺的加入,乳液迅速变成白色。继续搅拌0.5 h。调节温度至0~5 ℃,称取一定量的过硫酸铵溶于蒸馏水中配制成1 mol·L-1的溶液,缓慢滴加到三口烧瓶中,0.5 h内滴完。随着氧化剂过硫酸铵的加入,乳液由白色变为浅蓝色,最终转变为墨绿色。保持温度继续反应6 h,加入丙酮破乳,结束反应。抽滤,得到墨绿色固体,用无水乙醇和去离子水洗涤至滤液无色,将所得固体于60 ℃真空干燥24 h。

固定其它条件,改变复合酸十二烷基苯磺酸与盐酸物质的量比、复合酸用量、聚合时间、聚合温度,考察合成工艺条件对聚苯胺导电性能的影响。

1.3 分析测试

采用傅立叶变换红外光谱仪分析掺杂态导电聚苯胺的微观结构,分辨率为4 cm-1,采样速率为80 张·s-1,扫描波数范围400~4 000 cm-1;采用热重分析仪考察掺杂态导电聚苯胺的热稳定性能,升温速率20 ℃·min-1,氮气气氛;将烘干后的导电聚苯胺固体粉末装入ID10磨具中,用压片机压片制成直径为10 mm、厚度不超过4 mm的圆薄片,采用四探针测试仪测试掺杂态导电聚苯胺的电导率。

2 结果与讨论

2.1 红外光谱分析

对合成的盐酸掺杂态聚苯胺(HCl-PANI)、十二烷基苯磺酸掺杂态聚苯胺(DBSA-PANI)、十二烷基苯磺酸/盐酸掺杂态聚苯胺(DBSA/HCl-PANI)进行红外光谱测定,结果如图1所示。

图1 不同酸掺杂态聚苯胺的红外光谱

各特征峰归属如表1所示。

表1不同酸掺杂态聚苯胺的红外特征峰归属

Tab.1FTIRPeaksofpolyanilinedopedwithdifferentacids

峰值/cm-1本征态PANIHCl⁃PANIDBSA⁃PANIDBSA/HCl⁃PANIv苯醌(CC)1588157015541546v苯环(CC)1488147914531446v苯醌(CN)1300129412831282v苯醌(NQN)1168113511211120-SO-310861083δ苯环(CH)820797787786

由表1可看出:(1)本征态PANI在1 588 cm-1、1 488 cm-1、1 300 cm-1、1 168 cm-1和820 cm-1处出现较强的吸收峰[5],它们分别归属于醌亚胺环C=C伸缩振动、苯二胺环的C=C伸缩振动、苯环-醌环变体的C-N伸缩振动、N=Q=N结构的特征振动和对位二取代苯的C-H面外弯曲振动特征峰。(2)与本征态PANI特征峰相比,不同酸掺杂的聚苯胺中δ苯环(C-H)、v苯醌(N=Q=N)、v苯环(C=C)、v苯醌(C=C)向低频方向移动。原因是使用不同酸掺杂聚苯胺后,酸离解产生的质子与聚苯胺主链发生弱的相互作用,并产生极化子,使聚苯胺主链的电子云密度降低,从而使吸收峰红移。(3)与本征态PANI特征峰相比,DBSA-PANI和DBSA/HCl-PANI中v苯醌(N=Q=N)、v苯醌(C=C)的红移程度(Δv=47 cm-1、34 cm-1,Δv=48 cm-1、42 cm-1)较HCl-PANI的(Δv=33 cm-1、18 cm-1)大。这是因为复合酸掺杂聚苯胺的分子链离域程度更大,电子云密度下降,原子间力常数更低。

2.2 合成工艺条件对聚苯胺导电性能的影响

2.2.1复合酸物质的量比

选取聚合温度20 ℃、聚合时间6 h、复合酸与单体物质的量比为1∶1,考察复合酸物质的量比对聚苯胺电导率的影响,结果见图2。

图2 复合酸物质的量比对聚苯胺电导率的影响

由图2可以看出,随着复合酸中HCl用量的增加,聚苯胺的电导率先增大后减小,在DBSA与HCl物质的量比为3∶2(0.6∶0.4)时达到最大。这是因为,盐酸属于小分子无机酸,尺寸较小,易于电离,有利于掺杂;DBSA起到了表面活化剂的作用,有利于聚苯胺分子链的电荷离域化;有机无机酸的协同作用使得聚苯胺的电导率提高更大。因此,选择复合酸DBSA与HCl物质的量比为3∶2。

2.2.2复合酸用量

复合酸DBSA/HCl物质的量比为1∶1,固定其它反应条件不变,考察复合酸用量(复合酸与单体物质的量比,下同)对聚苯胺电导率的影响,结果见图3。

由图3可以看出,随着复合酸用量的增加,聚苯胺的电导率先增大后减小,在复合酸用量为2.0∶1时,电导率达到最大。这可能是因为,随着复合酸用量的增加,电离出的H+量增多,掺杂到聚苯胺亚胺氮原子上的数目也相应增多,进入到聚苯胺链上的阴离子数目增加,从而导致聚苯胺的电导率增大;当复合酸用量过大时,未参与反应的酸,特别是本身几乎不导电的大分子酸DBSA残留在聚苯胺中,导致聚苯胺导电性能下降。因此,选择适宜的复合酸与单体物质的量比为2.0∶1。

图3 复合酸用量对聚苯胺电导率的影响

2.2.3聚合温度

固定其它反应条件不变,考察聚合温度对聚苯胺电导率的影响,结果见图4。

图4 聚合温度对聚苯胺电导率的影响

由图4可以看出,聚合在较宽的温度范围内都能进行,电导率随聚合温度的升高先增大后减小,在聚合温度为20 ℃时,电导率达到最大。这是因为,聚合温度较低时,聚合的诱导期较长,不利于生成“头尾”有序链接的产物,聚苯胺电导率较低;温度太高时,会发生聚苯胺主链局部过氧化,导致聚苯胺氧化断链,相对分子质量下降,共轭程度降低,聚苯胺电导率下降。因此,选择适宜的聚合温度为20 ℃。

2.2.4聚合时间

固定其它反应条件不变,考察聚合时间对聚苯胺电导率的影响,结果见图5。

图5 聚合时间对聚苯胺电导率的影响

由图5可以看出,聚合时间较短时,聚合未进行彻底,没有形成较长的聚苯胺分子链,聚苯胺电导率较低;当聚合时间为10 h时,聚苯胺电导率最大,为0.58 S·cm-1;再继续延长聚合时间,聚苯胺的电导率开始下降。这可能是由于聚合时间太长,对聚苯胺长链结构产生了一定的破坏。因此,选择适宜的聚合时间为10 h。

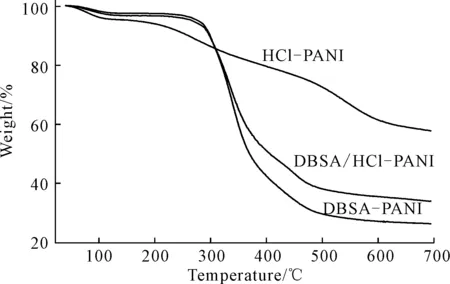

2.3 不同酸掺杂聚苯胺的热稳定性分析

耐热性是考察聚合物环境稳定性的重要指标。对HCl-PANI、DBSA-PANI与DBSA/HCl-PANI的热稳定性进行比较,其TGA曲线见图6。

图6 不同酸掺杂聚苯胺的TGA曲线

从图6可以看出,不同酸掺杂聚苯胺的TGA曲线均表现出3个失重平台。在50~100 ℃之间出现一个小的失重平台,这个过程主要是因为掺杂聚苯胺吸附有少量的水,温度升高时水的蒸发所引起;第二失重阶段出现在200~400 ℃之间,这个过程主要是质子酸的损失;第三失重阶段出现在450 ℃以上,这个阶段聚苯胺出现分解,即聚合物骨架的降解。

对比HCl-PANI和DBSA-PANI的TGA曲线,HCl-PANI大约在200 ℃开始出现第二失重平台,在265 ℃出现最大失重速率;DBSA-PANI大约在295 ℃开始出现第二失重平台,在340 ℃出现最大失重速率。说明DBSA-PANI具有更好的热稳定性。DBSA/HCl-PANI和DBSA-PANI的TGA曲线变化趋势大致相同,但是DBSA/HCl-PANI的失重速率比DBSA-PANI稍慢。这表明适当配比的DBSA和HCl共掺杂得到的聚苯胺的热稳定性较单一DBSA掺杂聚苯胺的热稳定性好。

3 结论

(1)通过微乳液聚合法,合成了十二烷基苯磺酸(DBSA)/盐酸(HCl)掺杂态聚苯胺DBSA/HCl-PANI,确定最佳聚合条件如下:复合酸十二烷基苯磺酸与盐酸物质的量比为3∶2、复合酸与单体物质的量比为2.0∶1、聚合温度20 ℃、聚合时间10 h,在此条件下制备的聚苯胺具有较理想的电导率,为1.87 S·cm-1。

(2)比较复合酸掺杂和单一酸掺杂聚苯胺的红外光谱,发现一些特征吸收峰的位置向低频方向发生了大约10 cm-1的偏移,证明复合酸掺杂体系更有利于聚苯胺的有效掺杂,从而改善聚苯胺的导电性能。

(3)对比不同酸掺杂聚苯胺的TGA图谱,发现当聚苯胺被适当配比的有机无机复合酸掺杂后,产物的热稳定性显著提高。

参考文献:

[1]WAN M X.Some issues related to polyaniline micro-/nanostructures[J].Macromol Rapid Commun,2009,30(12):963-975.

[2]CAO Y,SMITH P,HEEGER A J.Counter-ion induced processibility of conducting polyaniline and of conducting polyblends of polyaniline in bulk polymers[J].Synth Met,1992,48(1):91-97.

[3]DU Y,SHEN S Z,CAI K F,et al.Research progress on polymer-inorganic thermoelectric nanocomposite materials[J].Prog Polym Sci,2012,37(6):820-841.

[4]谢敏.对羟基苯磺酸掺杂聚苯胺的合成及性能研究[J].精细石油化工进展,2010,(2):43-46.

[5]张校刚.温度对固相聚合反应盐酸掺杂聚苯胺的影响[J].功能材料,2004,35(3):330-332.