渤海海峡跨海通道“南桥北隧”方案初步研究

宋克志,姜爱国,王梦恕

(1.鲁东大学土木工程学院,山东烟台 264025;2.烟建集团有限公司,山东烟台 264003;3.北京交通大学隧道及地下工程教育部工程研究中心,北京 100044)

0 引言

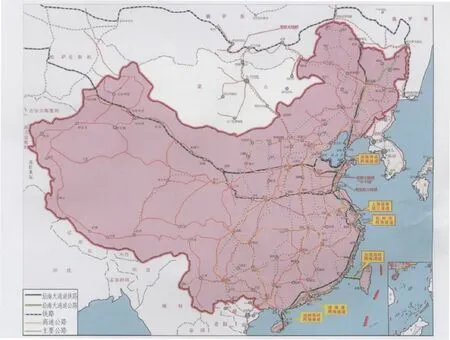

渤海海峡跨海通道研究课题自1992年由烟台市政府和原国家计委共同提出以来,已历时20年。其基本设想是:利用渤海海峡的有利地形,在蓬莱—旅顺之间以海底隧道和跨海大桥相结合的形式,建成全天候、多功能、便捷通达、连接渤海南北两岸的交通运输干线,全面沟通环渤海高速公路网、铁路网,进而北上与老东北工业基地、东北亚国家及横贯俄罗斯的欧亚大陆桥相接,南下与经济发达的长江三角洲、珠江三角洲、港澳台地区及横贯中国的欧亚大陆桥陇海线相连,最终形成一条总长4 000多km(国内部分),贯通我国南北、连接东北亚国家及亚欧地区的现代化综合交通运输体系,为振兴东北老工业基地,发展环渤海经济,扩大与东北亚国家的合作,并为中国东部沿海经济的进一步发展创造重要条件,如图1所示。

兴建渤海海峡跨海通道,可以缓解环渤海地区进出关运输、南北运输和沿海港口集疏运输等诸多矛盾,为我国东部沿海建立南北交通运输及便捷安全通道创造重要前提条件;可以极大地改善环渤海地区的投资环境,扩大环渤海地区的对外开放,加强与东北亚国家和地区的经济合作;可以为环渤海地区各城市的发展创造重要契机,实现资源整合和市场融合,为振兴东北老工业基地注入强大的动力,在更大范围、更多领域培育新的经济增长点(如图2所示);同时,所建渤海海峡跨海通道有着极为重要的国防价值,是巩固渤海及我国海防的“生命线工程”。2011年初,《山东半岛蓝色经济发展规划》已成为“十二五”开局之年第1个获国务院批复的国家发展战略,渤海海峡跨海通道作为山东半岛蓝色经济发展的重大课题,已纳入烟台市的规划,并受到国家领导人的关注,正在进入国家决策阶段。渤海海峡跨海通道课题组针对交通、经济、海洋、工程、地质、地震、气象、环保、军事、文物保护等方面对渤海海峡跨海通道进行了多年的研究,取得了一系列的研究成果[1-5],对渤海海峡跨海通道建设起到了极大的推动作用;但跨越渤海海峡通道方案的研究较少,本文既是上述研究成果的继续和深入,也是对渤海海峡跨海通道研究的必要补充和丰富。

1 渤海海峡的自然地理及地质条件简介

1.1 渤海海峡的地形、地貌条件

渤海海峡北起辽东半岛老铁山西南角,南至胶东半岛蓬莱登州角,是渤海与黄海的天然分界线,如图2所示。渤海海峡的庙岛群岛地处渤海下沉带东侧,系长白山系的分支,为胶辽隆起的一部分。在元古代晚期,庙岛群岛为一整体,与南北陆地连成一片,为胶辽地盾。1.4亿年前一系列地质运动使陆块断陷、分离,形成渤海海峡。两端最短距离约105.56km,平均水深25 m。海峡北部的老铁山水道,是黄海海水进入渤海的最主要水道,宽约77.83 km,平均水深40 m以上,最深处约86 m。海峡中部和南部的岛屿间自北向南有隍城水道、大钦水道、北砣矶水道、南砣矶水道、高山水道、猴矶水道、长山水道和庙岛海峡(登州水道),是渤海海水流入黄海的主要通道[2]。岛礁之间距离一般为2~5 km。

1.2 渤海海峡的地质条件

渤海海峡出露的地层分为2类:1)下部为夹石英岩的千枚岩,上部为夹石英岩的板岩;2)下部为板岩和石英岩互层,上部则为石英岩和板岩互层,岩质坚硬。

图1 渤海海峡跨海通道对形成大交通运输网络的作用Fig.1 Effects of Bohai Strait Sea-crossing Fixed Link on mass transportation network

图2 渤海海峡跨海通道对形成环渤海交通运输网络的作用Fig.2 Effects of Bohai Strait Sea-crossing Fixed link on transportation network of Circum-Bohai-Sea region

第四系多数岛屿均有分布,尤其在大钦岛、陀矶岛、大黑山岛、南长山岛较发育,由南向北逐渐增厚。按其成因分为残积层、坡积—洪积层、海积层。残积层由砾石和棕红色亚黏土组成,厚度一般为1~3 m,系原岩风化物,多分布于山丘地区。砾石主要为石英碎块,磨圆度差,呈棱角状[2],亚黏土由砂砾和黏土组成。坡积—洪积层主要由砾石、含砾亚砂土和亚黏土组成,分布于沟谷两侧、山坡地带和平缓处,有的夹有砾石层,富含钙质,局部含姜结核。海积层主要由砾石、亚黏土、粉砂、海洋生物遗骸和贝壳组成,分布于各大岛海岸线平缓处。

在岛间或岬角与岛屿间,槽谷和洼槽的横剖面多呈“V”字型,其底部多被沙砾覆盖,并有基岩突露,整个海峡的地势自南向北呈阶梯下降。宽而深的老铁山水道冲刷槽位于最北端的老铁山岬之下,老铁山水道成“V”形沟谷,洼、脊并列相间的状态,堆积有砾石和棕色亚黏土组成的洪积层和海积层,亦有砾和含砾亚砂土或亚黏土组成的坡积、洪积层。海峡北部基岩主要为片麻岩,岩石较松软。岩层之间,有牵引压性褶曲,断层规模小,岩浆活动微弱,地层深处有火山喷发的玄武岩。

1.3 渤海海峡的生态环境

在渤海海峡跨海通道工程施工影响范围内,需要重点保护的目标主要有:庙岛海洋自然保护区(暖温带海岛生态系)、庙岛群岛海豹省级自然保护区、烟台沿海防护林省级自然保护区等[1]。

1.4 其他自然条件

渤海海峡地处风道,属台风影响区,平均大风日67.8d;全年大风日数冬季最多,平均23.4d;春秋两季平均19 d;夏季最少,平均6.6 d。最大风速出现在1985年8月19日的9号台风中,为40m/s。海峡历年平均降水为80 d,年平均降水量为555.5 mm,其中,春季占59%,秋季占22%,冬季占5%。自20世纪70年代后,年降水量趋向减少。

长岛海域的潮流,主要水道多为东西流,港湾多为回湾流,北部水道为西流,南部水道为东流。夏季海流,南部海区一般为0.6~1.03 m/s,大黑山岛海区最小,为0.6 m/s;北部海区一般在1.2 m/s左右,港湾回湾流的流速更小。

2 渤海海峡跨海通道的“南桥北隧”方案的初步考虑

2.1 渤海海峡跨海通道桥隧组合的考虑

根据经验,通常条件下的隧道单价高于桥梁,但是在水深较深的重要航道上修建渡海工程时,采用隧道方案优于大跨度的桥梁;相反,在水深较浅或通航要求不高的水域,因桥梁单价的低廉且可充分发挥其优点,特别是在浅水域,桥梁的结构形式较为简单,易于降低造价,施工面广,可加快施工速度,缩短工期,在使用方面,还可以避免(或减轻)大跨度和大高度受气候条件的制约,提高运营时的安全度。

因地制宜采用桥隧结合方案,其最大优越性就是可以充分发挥桥梁与隧道各自的长处,达到工程的总体优化设计。当拟建通道处的条件适宜采用桥隧组合的形式时,宜优先采用它;但是,若在水面宽度不大的航道上需修建通道时,用单一的工程结构形式就更为合理。此外,即使水面宽度很大,但在拟建通道的主要航道以外水域的水很深,既无天然岛,又无合理而经济地建造人工岛的条件时,也不宜采用桥隧结合的方式。目前,日本用于桥隧连接的人工岛最大水深为23 m,也是目前已知的用于桥隧连接的人工岛最深记录。

基于此,渤海海峡跨海通道采用桥隧结合形式,与其他方案相比,就更有竞争力。在跨海通道南部,沿线共有9个岛屿,岛屿间距离为1.2~18km,可以充分利用长山列岛和海床较浅的特点,各岛屿作中间过渡,因地制宜地在浅水区布置桥梁。对于无通航要求或通航要求较低的航道,可选择中等跨径的桥梁,且桥梁净空仅受水位和浪高的控制,故桥梁高度可以降低;对于通航要求较高的航道,可以考虑采用大跨径的斜拉桥或悬索桥跨越航道海域。而北部从北隍城岛到旅顺老铁山角,无岛屿分布,且水深普遍为50~60 m,又是老铁山水道所在地,可以考虑采用全程海底隧道。因此,桥隧组合方案对于渤海海峡跨海通道工程总体布置,显得更为合理。

2.2 “南桥北隧”组合方案总体布置

本方案设计采用Google Earth地图软件绘制,线路距离和沿线海底水深数据及地层纵剖面图也由Google Earth获取并成图。渤海海峡跨海通道南桥北隧方案总体布置如图3和图4所示。

2.2.1 北部海底隧道方案

2.2.1.1 老铁山水道海底隧道(北隧)浅埋方案

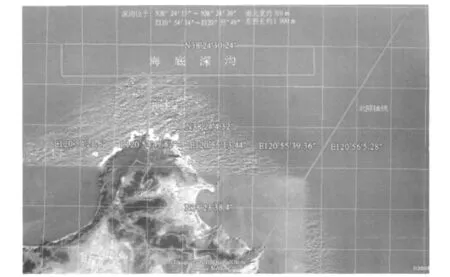

从旅顺老铁山角到北隍城岛,最短距离约42 km,沿线无岛屿,最大水深61 m,平均水深48.56 m。值得一提的是,在北隍城岛北近岸约520 m处(N38°24'、E120°54'附近)有一条深沟,如图5所示。初探东西长约1900m,南北宽约310m,最深处达到160m,和原记载最深86m有较大差别,选线时应该避让。考虑隧道两端需要数km的引线隧道,且北隍城岛与南隍城岛之间水深几乎为0;因此,使海底隧道向西南穿过南隍城岛地下,其南端出露口设置在南隍城岛西南角。这段距离大约5.2km,按30 m的最小覆盖层厚度和铁路隧道及公路隧道常用的不超过3%的纵坡粗略计算(通过Google Earth完成),可以满足引线隧道长度的要求。由此,图3中隧道从A点(旅顺)至B点(南隍城岛)总长为47.2 km,隧道沿线的地层纵剖面图如图4所示。

2.2.1.2 老铁山水道海底隧道(北隧)深埋方案

作为对比,设想一条深埋的北隧方案,即从旅顺老铁山角出发,考虑隧道深埋、引线加长,到达大钦岛出露地表。由此,图3中深埋隧道A点(旅顺)至B'点(大钦岛)总长为55.2 km,隧道沿线的地层纵剖面图如图4所示。

2.2.1.3 深埋和浅埋优劣比较

隧道埋深大,隔水层变厚,施工涌水和突水的风险较小;另外,埋深较大能使隧道施工爆破及运营期间对海洋生态环境的影响小,但埋深加大会使隧道线路变长。因此,应根据环境影响、隧道长度、施工风险等确定合理的隧道埋深。

2.2.2 南部跨海大桥

与北部隧道衔接,从南隍城岛或大钦岛开始,向南沿各岛屿至蓬莱,布置跨海大桥,考虑跨海大桥的距离、数量和路线总长,可有2种布桥线路方案。

2.2.2.1 布桥线路方案Ⅰ

与浅埋隧道衔接,沿南隍城岛—小钦岛—大钦岛—砣矶岛—北长山岛—南长山岛—蓬莱一线布置跨海大桥5座,依次由南桥1—南桥5组成,全长89.41 km;与深埋隧道衔接,沿大钦岛—砣矶岛—北长山岛—南长山岛—蓬莱一线布置跨海大桥3座,依次由南桥3—南桥5组成,全长90.84 km。从北向南的顺序及基本数据见表1。

2.2.2.2 布桥线路方案Ⅱ

与浅埋隧道衔接,沿南隍城岛—小钦岛—大钦岛—砣矶岛—高山岛—猴矶岛—北长山岛—南长山岛—蓬莱一线布置跨海大桥7座,依次由南桥1—南桥3、南桥6—南桥8及南桥5组成,全长95.79 km;与深埋隧道衔接,沿大钦岛—砣矶岛—高山岛—猴矶岛—北长山岛—南长山岛—蓬莱一线布置跨海大桥5座,依次由南桥3、南桥6—南桥8及南桥5组成,全长97.22 km。从北向南在砣矶岛与北长山岛间与线路Ⅰ不同,分别经高山岛、猴矶岛再到达北长山岛。从北向南的顺序及基本数据见表1。

线路选择时,两者相比,在砣矶岛与北长山岛之间,线路Ⅰ(南桥4)桥长18.1 km,线路Ⅱ(3座桥,南桥6—南桥8)总桥长24.48 km,线路Ⅰ比线路Ⅱ要短6.38 km。线路Ⅱ为3座桥,中间有高山岛和猴矶岛可作桥墩,单座桥的长度得以减小。

3 下一步需解决的问题

1)对区域的地形、地质、海床稳定性、冲刷规律、地震、水文、海洋、生态、国防等基础问题开展前期的勘测和分析;并对渤海海峡跨海通道与上述基础条件的适应性及其对海洋、生态、国防等的影响进行详细的评价。

2)跨海通道方案影响因素众多,优势相互矛盾,需从技术、经济、环境和社会等多方面对影响因素进行综合分析,构建跨海通道桥梁和隧道方案比较评价指标体系。依据相关决策理论和所构建的指标体系,对渤海海峡跨海通道桥隧方案选择作进一步的综合比较评价研究。

3)组合方案中桥隧衔接及两端接线问题,如桥隧桩号、桥隧交错、桥台设置、隧道限界与桥宽、坡度、“早进洞,晚出洞”的环保原则等[6]。

4)渤海海峡跨海通道是采用铁路运输还是公路运输,也是目前讨论的热点。运输方式的选择,应从跨海通道的照明、通风、防灾救援、运输效益和效率、环境影响、施工难度及可行性、工程造价等方面进行综合考虑,开展详细的比选研究。

5)隧道最佳埋深的确定及断面坡度设计。

6)跨海通道建设标准的确定因素为设计速度、平曲线、竖曲线半径、牵引、坡度等。

7)参考国内外类似跨海工程的预算资料,初步估算工程总投资为1 000亿元人民币。面对如此巨大的投资数字,如何进行创新性思维,选择科学、合理的投融资模式,是一个重点要考虑解决的问题。

8)建设过程中要对规划、设计、施工、运营4个阶段进行安全、风险分析。

图3 渤海海峡跨海通道“南桥北隧”方案总体布置平面图Fig.3 General layout of Bohai Strait Sea-crossing Fixed link

图4 渤海海峡跨海通道“南桥北隧”方案地层纵剖面图Fig.4 Longitudinal profile of terrain of Bohai Strait Sea-crossing Fixed link

4 结论与建议

通过对渤海海峡跨海通道建设的基本条件和桥隧组合方案进行分析,得到以下结论。

1)从渤海海峡跨海通道的基本建设条件来看,自然地理、地质、地震等条件比较有利于建设海底隧道和大型跨海大桥。与日本青函隧道、英吉利海峡隧道以及杭州湾大桥等大型跨海工程相比,渤海海峡跨海通道的地理、地质条件相对优越,海洋环境等自然条件也十分有利于工程建设,施工难度也比较低。以目前海底隧道和跨海大桥的技术水平,无论是设计还是施工,完全可以胜任渤海海峡跨海通道的建设。2011年1月4日,国务院批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》,渤海海峡跨海通道项目位列其中。

图5 北隧轴线与海底深沟的位置关系Fig.5 Locations of north tunnel axis and subsea trench

表1 渤海海峡跨海通道“南桥北隧”线路布置Table 1 Details of“bridge in south and tunnel in north”option for Bohai Strait Sea-crossing Fixed Link

2)结合渤海海峡沿线地物、水道及水深、地层等分布特征,初步研究认为:“南桥北隧”是渤海海峡跨海通道的适宜方案,即从老铁山角到南隍城岛之间采用隧道方案,从南隍城岛到蓬莱之间利用各岛屿建设跨海大桥,南隍城岛—大钦岛区域作为桥隧过渡区;并对北部隧道和南部桥梁线路布设方案进行了初步构想,同时,由于基础资料缺乏和不系统,本方案还非常粗略,为使其更加切合实际,还需进一步补充收集、完善相关资料,对桥隧组合方案进行科学比选和细化。

3)对下一步需要研究解决的关键问题进行了建议,为渤海海峡跨海通道的进一步研究指明了方向。

4)建议成立工程协调领导指挥机构。争取国家及早决策,由国家发改委、铁道部、交通运输部等有关部委,山东省、辽宁省、烟台市、大连市有关地方以及解放军有关部门共同组成前期工作领导小组,加强对这一工程的前期研究、规划工作的组织、协调、管理和领导。

5)建议率先启动蓬长试验工程。蓬莱—长岛的跨海通道作为渤海海峡跨海通道的试验工程,具有投资规模小(约30多亿元)、工程难度低等优势,可以先行启动进行规划、研究和建设,为整个工程项目探索思路,积累经验。

[1] 魏礼群,柳新华,刘良忠,等.渤海海峡跨海通道若干重大问题研究[M].北京:经济科学出版社,2007:32-33.(WEI Liqun,LIU Xinhua,LIU Liangzhong,et al.Resaerch on sevral key problems for Bohai trans-strait passage[M].Beijing:Economy Science Press,2007:32-33.(in Chinese))

[2] 宋克志,邓建俊,王梦恕.烟大渤海海峡隧道的可行性研究初探[J].地下空间与工程学报,2007,4(1):121-129.(SONG Kezhi,DENG Jianjun,WANG Mengshu.A feasibility study on Bohai strait tunnel connecting Yantai and Dalian[J].Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2007,4(1):121-129.(in Chinese))

[3] 柳新华,刘良忠,侯鲜明.国内外跨海通道发展百年回顾与前瞻[J].科技导报,2006,24(11):78-90.(LIU Xinhua,LIU Liangzhong,HOU Xianming.A century review and prospect of the world’s trans-strait passages[J].Science and Technology Leading Newspaper,2006,24(11):78-90.(in Chinese))

[4] 魏礼群,柳新华,戴桂英,等.渤海海峡跨海通道研究[M].2版.北京:经济科学出版社,2009:85-87.(WEI liqun,LIU Xinhua,DAI Guiying,et al.Resaerch on Bohai trans-strait passage[M].Edition Ⅱ.Beijing:Economy Science Press,2009:85-87.(in Chinese))

[5] 宋克志,张广东,李传明.渤海海峡跨海通道可视化仿真建模研究[J].公路交通科技,2008,25(7):107-112.(SONG Kezhi,ZHANG Guangdong,LI Chuanming.Visualization simulation sodeling for trans-sea channels of Bohai strait[J].Journal of Highway and Transportation Research and Development,2008,25(7):107-112.(in Chinese))

[6] 王梦恕.台湾海峡海底铁路隧道建设方案[J].隧道建设,2008,28(5):517-527.(WANG Mengshu.Construction scheme of Taiwan strait sub-sea railway tunnel[J].Tunnel Construction,2008,28(5):517-527.(in Chinese ))